友歩会第102回ウオーキング:下見・例会 (詳細版:r6102.htm)/(拡大版r6102w.htm) 下見2024.4.20・例会2024.6.1

★3河水利分流図★立田・長島輪中★星大明社と多度大社地形図 ★木曽川ケレップ水制群の解説★木曽三川分流工事

★全員集合(天王川公園) ★西尾張編P10友歩会例会h25.6.1(nisiowarip10.htm)参照 ★上げ馬神事の初日(2024.5.4)

★二之枝川編Part3(86例会r2.12.5)二之枝川の川筋参照 (★コースmap(102map.pdf)参照)

★愛西市 ★愛西市観光協会 ★愛知県の水害HP ★宝暦治水年表 ★全員集合

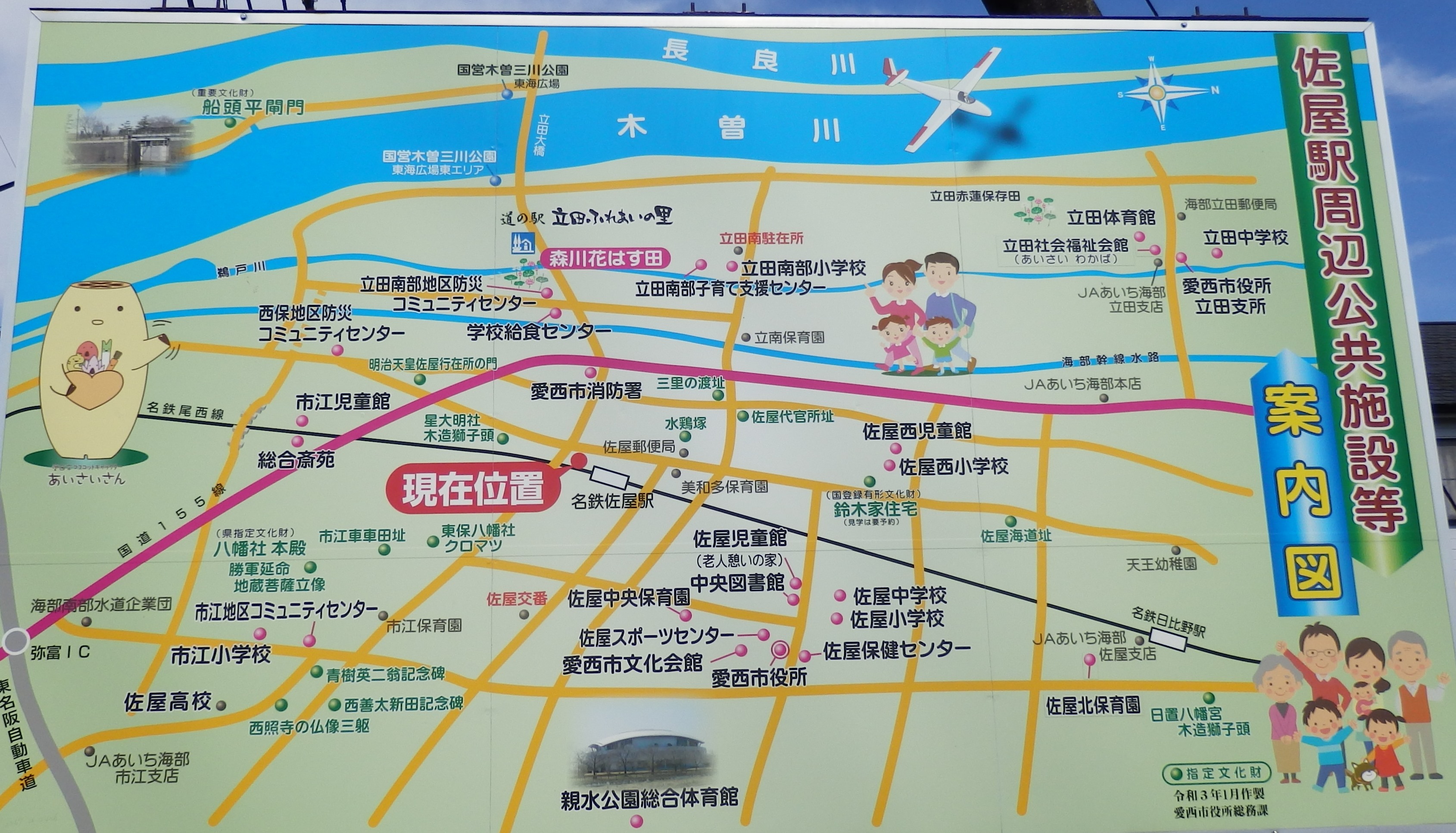

佐屋駅周辺公共施設(左に星大明社、明治天皇佐屋行在所の門、上に道の駅・立田ふれあいの里、立田大橋)r102w02.jpg |

国営木曽三川公園から引用(r6mapkisosansen.jpg) |

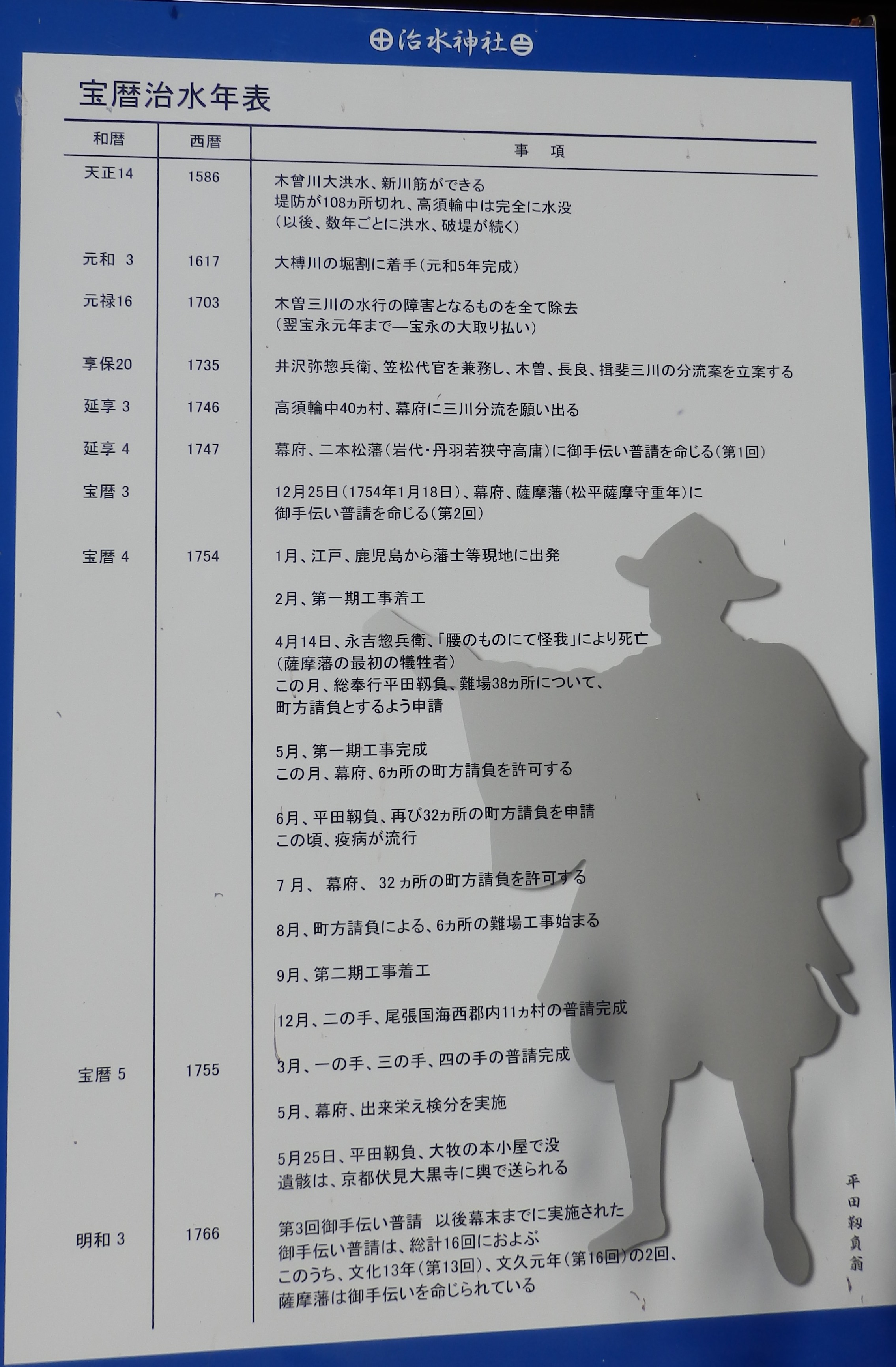

宝暦治水年表 r6wtisui.jpg Top |

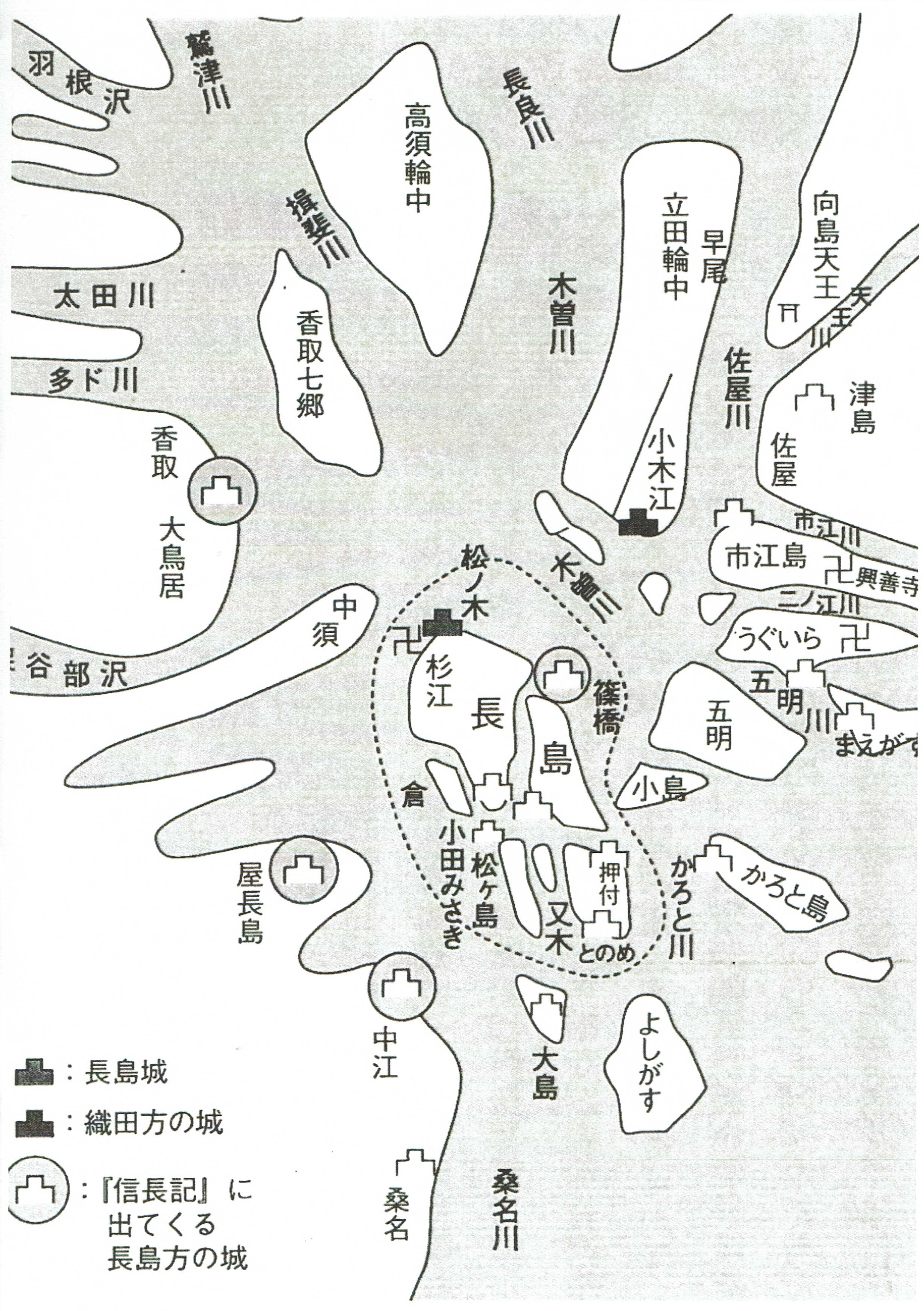

立田・長島輪中(r102w106) Top |

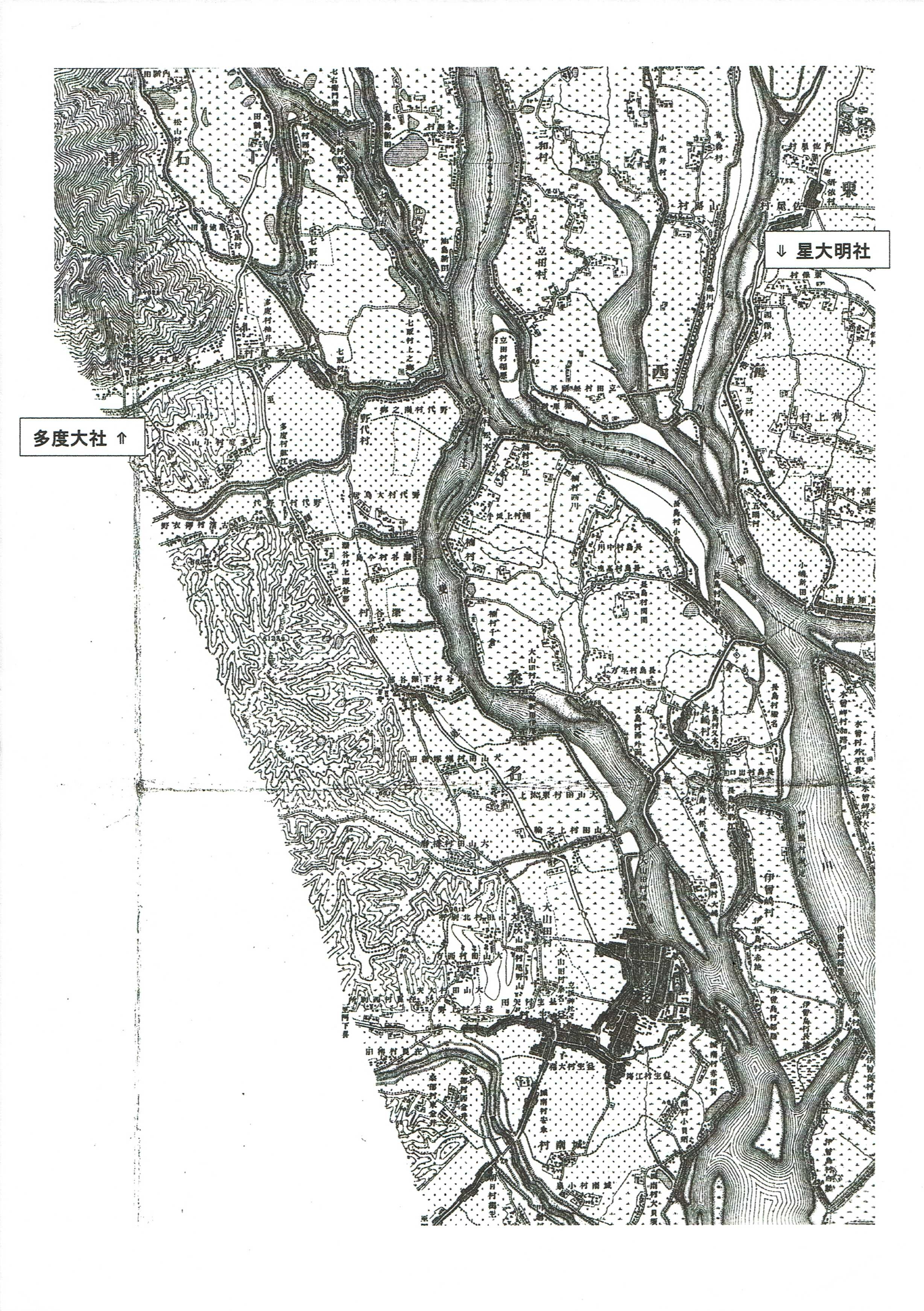

星大明社と多度大社地形図(r102w105) Top |

3河水利分流図 Top |

|

多度大社で行われた上げ馬神事の初日 (2024.5.4)の様子(2024.5.5中日新聞・QRコード参照)202454ageuma.jpg Top  |

★木曽川ケレップ水制群の解説(WEB) Top [概要] 名称:木曽川ケレップ水制群 所在地:愛知県 竣工年:明治44年 選奨年:2000年 平成12年度 選奨理由:デ・レーケの木曽三川改修事業の枢要である木曽川付替えを技術的に可能にした水制工(戦前で最大規模の水制群) ---沿革や緒元・形式 木曽川下流部は,長良川,揖斐川をはじめとするいくつもの河川が複雑に絡み合う氾濫原であった.ここに田畑を拓いた人々は 室町時代初期から輪中を作って出水に備えたが,輪中の広まりは上流からの土砂による河床の上昇を促し,結果として輪中内を 低湿地として残すこととなった.さらに,濃尾平野の河川は地殻変動の影響で西へ行くほど河床が低く,大雨が降ると広大な 流域の水が長時間にわたって西側に集中する.この地形上の悪条件は,しばしば堤防の決壊,輪中内の湛水による重大な水害を 招き,人々を苦しめた.薩摩藩が過酷な負担の末に油島締切堤を完成させた宝暦治水(1754〜1755)など,さまざまな治水策の 甲斐なく木曽三川の水害は多くの犠牲を出し続ける.東海道の宮(熱田)から桑名までを「七里の渡し」として舟運に頼って いたのも,この地域に安定した陸路を確保するのが難しかったからであろう. 明治になると,地元の河川改修の要望が強まる.輪中堤防の取締役,寺の住職,医師など地元の有力者が次々に三川分流を中心 とした河川改修を願い出ている.明治政府がオランダから技術者を招聘し,治水に関する調査に着手したと聞いて,三重,愛知 両県が木曽三川の治水方策について,是非ともアドバイスを受けたいと本省に申し出たのも当然の流れであった.こうして, 御雇い外国人として,1873(明治6)年に来日したオランダ人Johannis de Rijke(ヨハネス・デ・レイケ)(1842〜1913)が 木曽川の改修を計画することになる.デ・レイケは現地踏査の上1878(明治11)年に「木曽川下流の概説書」を内務省に提出 した.その後,流量調査,上流部踏査に基づいて,1896(明治19)年に明治改修計画を作成する. 彼の計画を大づかみに言えばこうである.河床が高く,上流からの土砂が多い木曽川は他の川から独立させて流量を確保する. そうすれば土砂は堆積せず,河道は安定する.一方,長良川と揖斐川は速やかに水が流下するように河道を広げ,整理する. 土砂そのものの流下を抑えるために,木曽川上流部の山林保護が重要であることも強調している. 大胆な流路の変更を伴う彼の計画では,木曽川の河道付近まで長良川を導き,それに隣接して木曽川の新しい河道を拓く. 計画全体の要となるのが,長良川と木曽川を分離する背割堤である.デ・レイケは,川の流れを制御し,背割堤を流水の直撃 から守るために,すでに淀川で施工していたオランダ式の水制を,ここにも適用する. 水制そのものは新しい技術ではなく,日本にも松杭を列状に打ち込んだ「杭出し」など,同じ目的をもつ工法が存在していた. オランダ流の水制は粗朶(そだ:伐り取った木の枝)を結束して格子状に組み,杭を打ち石を積んで水中に固定するもので あり,より流水の制御に効果のあるものだった.オランダ語でkrib(クリップ)と呼ばれたこの水制を日本古来の水制と区別 してケレップ水制という名が定着したと言われている. 木曽川と長良川を連絡する船頭平閘門の傍らに木曽川文庫があり,デ・レイケの作成した図面が保管されている.そこに示さ れたケレップ水制は原河道の要所をなぞるように配置されており,彼がオランダで築堤に携わった経験から丁寧に地形を読ん で計画にあたった様子を伺い知ることができる. 三川分流計画は清水濟,佐伯敦崇により着手され,明治の終わりに完成した.以降,この地において,水害は大幅に減るの である.Top |

★木曽三川分流工事(wikipedia) Top 「地域の概況」 木曽川・長良川・揖斐川の木曽三川の下流域では、古くから三川が合流・分岐を繰り返して網目のように複雑に流れており、 大雨が降ると堤防が決壊して大惨事を起こしては川の流れが変わるという状態が続いていた。水害の被害に苦しむ一方で網目 状の川が地域の水運において重要な役割を担っており、江戸時代には佐屋宿から佐屋川・木曽川・鰻江川を通じて揖斐川で 桑名宿へと至る佐屋街道の「三里の渡し」も存在していた。 8世紀ごろから尾張国と美濃国の間で洪水の恐れがあるこの地域を押し付け合うような様相となっており、866年(貞観8年) には「広野川事件」も発生していた。おおよそ現在の河道に落ち着いたのは1586年(天正14年)の大洪水の後で、豊臣秀吉が 1592年(文禄元年)から3年間で国境を明確にして「文禄の治水」として堤防を築いた。 「御囲堤による水害増加と宝暦治水」 1609年(慶長14年)には木曽川の左岸の犬山から弥富までの50キロメートルに及ぶ「御囲堤」が作られるが、これは西国の 侵略や水害から尾張国を守るという目的であり、美濃国などの右岸は対岸よりも堤防を低くする制限もあったたとされ、輪中 地帯では慶長から宝暦までの168年間で110回の水害が発生するなど被害が増加した。江戸幕府は手伝普請を命じて1747年 (延享4年)に二本松藩、1754年(宝暦4年)に薩摩藩、1768年(明和5年)に徳島藩などによって、主に三川が合流する高須 輪中南端の油島で3度の大きな工事が行われた。 薩摩藩による「宝暦治水」は特に大規模で、三川分流のさきがけといえる内容であった。宝暦治水は油島締切堤と逆川締切堤、 大榑川洗堰などが建造されるが、40万両に及ぶ多大な費用と80人以上の犠牲者が出る難工事であり、工事後には全責任を負っ た家老の平田靱負が自害するに至った。一連の工事は一定の成果を上げたものの、堰の建設による土砂の堆積で上流の洪水が 増加したり、輪中の悪水排水が困難になるなどの新たな問題も発生した。 「強まる治水工事の要求」 幕末の1852年(嘉永5年)ごろからは再び水害が多発するようになるが、江戸幕府の権威低下とともに工事件数は減少し、三川 の状態は放置されたまま明治時代を迎える。明治政府に対する木曽三川の抜本的な治水対策の要求は強く、1871年(明治4年) に名古屋藩大参事の丹羽賢が「外国人を使って工事にあたること」を要望するなど、周辺の地域が一体となって最新土木技術に よる治水工事の実施を求めた。 「分流工事」 工事計画の作成 分流工事以前の輪中地帯の様子(黒字は主要な輪中名、水色線・青字は主要な河川、着色は黄が美濃国(岐阜県)・赤が尾張国 (愛知県)・緑が伊勢国(三重県))1877年(明治10年)にお雇い外国人の1人、ヨハニス・デ・レーケの派遣が決定される。 デ・レーケは1878年(明治11年)2月23日から3月8日までの約半月で三川の最初の調査を終え、4月6日に調査結果をまとめた 『木曽川下流概説書』を提出した。 調査範囲が広範囲であったため『概説書』では緊急箇所のみの調査結果がまとめられたが、水害の原因を周辺や上流の山地から の流出土砂の堆積であるとしており、木曽川の分離によって長良川・揖斐川の水面は低下し環境が改善されるため現況を修理す るには十分だとしていた。なお、当初デ・レーケは木曽川のみ分離する方針だったとされるが、調査の最中に片野萬右衛門の 三川分離の進言により考えを変え、概説書でも「三川の分離が必要」としたものの長良川・揖斐川の分流方法は調査が必要とし ていた。同年5月ごろから分流工事に先立って調査と並行して、デ・レーケの求めに応じて主に木曽川上流や揖斐川右岸 (養老山地の複合扇状地)の河川の砂防工事が始まり、1881年(明治14年)には改めて測量が行われた。政府は1884年 (明治17年)10月6日にデ・レーケに対して改修計画の作成を命じ、デ・レーケは1886年(明治19年)6月ごろまでに具体的な 計画書を作成したものと思われる。 「計画の内容」 治水工事以前の三川は、木曽川・長良川の主流が桑原輪中の南端(現在の東海大橋のやや上流)で合流し、高須輪中の南端 (現在の国営木曽三川公園付近)で接近する揖斐川の主流との間は通船のために中央部が途切れた油島締切堤で不完全に仕切 られた状態であった。また油島締切堤を過ぎると、加路戸川・鍋田川・筏川などに分岐して伊勢湾に流れていた。 三川の河口近くには長島輪中などの干拓輪中が広がり、少し上流の立田輪中・高須輪中・福束輪中・桑原輪中などの間には三川 の主流に加えて派川の佐屋川・大榑川などが(一部には洗堰があったものの)合流・分岐を繰り返して流れている状態で、さら に上流域では三川や支川が形成する扇状地上に細かな輪中が築かれていた。 デ・レーケの作成した工事計画では「洪水対策」「輪中内の排水改良」「舟運の改善」を主な目的として、主に以下のような 内容となっていた。 木曽川・長良川の合流部では立田輪中の西部と高須輪中の東部を開削して川幅を広げ、桑原輪中から福原輪中の間にケレップ 水制の技術を用いた背割堤を築いて木曽川と長良川を分流する油島以南の長良川は揖斐川の方面へと流路を変更し、長島輪中 の西部を開削して川幅を広げ、油島締切堤は完全に締め切って長島輪中の旧堤防などを繋げた背割堤によって長良川と揖斐川 を分流する河口近くは鍋田川・筏川・鰻江川・青鷺川などを締め切って、加路戸川を拡幅して線形を直線的にし、伊勢湾の 木曽川河口部には導流堤を設ける木曽川の派川である佐屋川・逆川は締め切り、佐屋川は廃川とする長良川の派川である大榑 川・中村川・中須川は締め切る揖斐川右岸の養老山地から流れ込む水門川・牧田川・津屋川について、福束輪中・高須輪中の 西部を開削して揖斐川を拡幅し、間に背割堤を築いて合流点を下流側に変更する当初の計画は財政面・緊急性などが勘案され たうえで、後に工事の一環として建造される揖斐川河口の導流堤は含まれておらず、木曽川・長良川間で舟の往来を可能に する船頭平閘門は設置が提案されているものの具体的な位置は示されていなかった。 「工事の施工」 分流工事による河口部の変遷(赤線が新堤防・導流堤、黒線が旧堤防、薄赤着色部が開削された部分、薄黄着色部が締め切り などがされた河川)分流工事による堤防の変遷(赤線が新堤防、黒線が旧堤防、薄赤着色部が開削された部分、薄黄着色部が 締め切りなどがされた河川)ケレップ水制の背割堤(2009年撮影)。 国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。 「船頭平閘門」 分流工事は1887年(明治20年)から1912年(明治45年)にかけて4期に分けて施工された。 「第1期工事」 第1期工事は1887年度(明治20年度)から1895年度(明治28年度)の9年間で、施工区は木曽川に限られていた。 作業は1887年(明治20年)4月1日に、木曽川河口部の計画堤防法線から張り出した横満蔵輪中の開削から始まった。 加路戸川沿いの旧堤防の除去・新堤防および木曽川河口導流堤の建造が行われ、1888年(明治21年)に青鷺川と白鷺川、 1889年(明治22年)に筏川が締め切られるなどし、木曽川河口部の工事は1890年度(明治23年度)までに完了した。 河口部の浚渫にはオランダから運ばれたポンプ式の浚渫船・木曽川丸が1888年(明治21年)から使用されたが、当初の設計 では喫水が深く上流域での運用には適さなかった。木曽川丸は第4期工事中の1908年(明治41年)に大改造が行われたことで 河川部での使い勝手が改善され、木曽三川での工事後は九頭竜川などの治水工事でも運用された。 1891年(明治24年)には濃尾大地震が発生し土堤防の亀裂・沈降・変形などが生じたため復旧に時間をとられ、1893年 (明治26年)からは新木曽川・新長良川河道となる立田輪中・高須輪中の開削や新堤防・背割堤の整備に取りかかったもの の、1894年(明治27年)には日清戦争が開戦した影響もあり新堤の完成には至らなかった。 「第2期工事」 第2期工事は1896年度(明治29年度)から1899年度(明治32年度)の4年間。この頃に治水に関する河川法・砂防法・森林法 の3つの法律が整備され、従来県が行っていた築堤工事を国が行うことが可能となった。また、濃尾大地震や日清戦争による 工期の遅れや物価の高騰から計画の変更を余儀なくされ、計画になかった揖斐川河口導流堤や船頭平閘門を組み入れて工期と 予算額が変更された。 第2期工事では「三川の分離」が最も重要な目標とされた。前期から繰越した新木曽川・新長良川の整備が続けられ、1899年 (明治32年)11月に木曽川と長良川は完全に分離された。同時に新長良川・新揖斐川河道となる長島輪中・上之輪輪中の開削 や新堤の整備、油島の締め切りや背割堤の建造が行われ、1900年(明治33年)2月に長良川と揖斐川が分離された。この工程 で佐屋川・逆川・大榑川・中村川・中須川も締め切られた連続堤防が構築されており、木曽三川の完全分流が完成した。 三川分流完成を前に1898年(明治31年)には三川の航路を確保するための船頭平閘門の建設が開始された (完成は1901年度・明治34年度)。 なお、第1期工事末期から第2期工事の1895年(明治28年)からの4年間で5度の水害が発生しているが、中でも1897年 (明治30年)9月30日は締切直前の佐屋川の破堤から7500戸が被害に遭う大規模な水害(鵜多須切れ)となっいていた。 1900年(明治33年)4月22日には分流工事の完成を祝い、愛知県・三重県・岐阜県合同の「三川分流成功式」が、かつての 木曽川と長良川の合流点に築かれた新堤の上で挙行され、内閣総理大臣・山縣有朋や内務大臣・西郷従道などが出席した。 成功式と同時に、分流工事のさきがけとなった薩摩藩の偉業を称える「宝暦治水顕彰碑」の建碑式が油島締切堤で行われた。 「第3期工事・第4期工事」 第3期工事は1900年度(明治33年度)から1905年度(明治38年度)の6年間。第4期工事は1906年度(明治39年度)から1911 年度(明治44年度)の6年間。 第3期工事からは分流工事の目処がついたことにより、手付かずの部分が多い揖斐川の改修に工事の主眼が向けられた。 揖斐川右岸の地域では1879年(明治12年)から分流工事に先駆けて砂防工事が進められ、デ・レーケの当初計画では揖斐川 に合流する川から砂が堆積するのを待ってから開削・堤防新設が予定されていたが、施工時期が不透明であるなど困難な点 が多くこの時期の計画へと変更された。また、揖斐川河口部は当初計画では浚渫のみが予定されていたが、濃尾大地震に よる土砂流出で河床が上昇したため浚渫だけでは不十分と考えられたため、長良川との背割堤の延長や河口導流堤建造へと 計画が変更された。 工事は渇水期を待って七郷輪中の引堤・開削から工事が始められ、1904年(明治37年)までに七郷輪中近辺から揖斐川上流 の約33キロメートルの堤防のうち約31キロメートルの区間が新設された。導流堤は1906年(明治39年)1月から建造が始まり、 1909年(明治42年)に完成した。河口部の浚渫は1906年(明治39年)に人力で始められ、1908年(明治41年)からは改造を 終えた木曽川丸の最後の仕事が始まった。 これらの工事自体は1911年(明治44年)に終了するが、工事全体の終了は整理の関係上1912年(明治45年)となった。 「分流工事の影響」 地域生活への影響 分流工事に伴って、買収された土地は3県をあわせて29平方キロメートル、移転を要した宅地は44平方キロメートルであり 約1800戸に及んだ。何らかの影響を受けた範囲は北は岐阜市・大垣市から南は弥富市・桑名市・木曽岬町まで広範囲に及び、 特に旧堤防を背割堤の土台とした高須輪中・立田輪中・長島輪中の地域は多くの土地を失った。この工事によって牧輪中や 小藪輪中は新揖斐川・新長良川によって東西に分断され、福原輪中は陸続きだった立田輪中が開削されて間に新木曽川が 通されるなど、飛地も生じた。土地の買取金額や補償金も十分とは言えず、地域住民からは工事の中止や延期を求める要請 であったり、土地収用に関する紛争も発生、高須輪中では訴訟も起きた。 木曽三川の水運路としての役割は、分流工事に伴う堤防築造や河川の締め切りにより大きく変化した。木曽川・長良川の往来 は船頭平閘門によって確保され、完成翌年1903年(明治36年)の利用は操作回数5833回・通航船舶27169艘・筏5569枚という 実績を記録している。船頭平から下流へは長島輪中を開削した新長良川を通り、三重県桑名市上之輪新田の背割堤に設けられ た通船路から揖斐川に至り桑名湊までが結ばれていた。船頭平閘門は近年ではレジャーボートを主とした年間600〜700隻まで 減少したものの引き続き利用されているが、上之輪の通船路は1934年(昭和9年)の伊勢大橋開通で締め切られた。 分流工事による廃川に伴って、堤防敷や河川敷を耕地に転用できる利点もあった。水田が乾田化したことで輪中特有の堀田が 減少し、高須輪中では分流工事前後の水稲生産量がほぼ倍増しており、裏作が盛んになるなど生産構造が変貌した。 「治水工事の成果」 大正から昭和の木曽川上流改修工事前後の河道比較。青線部が拡幅・線形改善などが行われた箇所、緑線部が新規開削箇所、 赤線部が廃川など。『岐阜県治水史・下』の第2期工事完了の前後10年を比較した資料によると、水害による死者は316人から 10人に、負傷者は732人から10人に、建物流出は15436軒から314軒に、堤防決壊は1821箇所から228箇所に激減するなど大きな 成果をあげている。 下流域における治水は分流工事で大成果をあげたが、この工事では上流域の改修は未着手であった。上流域の改修は国の財政 面の制約などから、1921年(大正10年)以降の「木曽川上流改修工事」でようやく着工されることになる。 「偉人となったデ・レーケ」 1873年(明治6年)に30歳で来日したデ・レーケは、前述のとおり1877年(明治10年)の派遣決定から分流工事に携わり続け た。現地調査を行っていた1879年(明治12年)に妻の妹、1881年(明治14年)に妻が相次いで亡くなるが、妻の死後1か月後 には現地に戻っていたと伝えられている。しかしこの件でデ・レーケは気力を失っていたとされ、気遣った日本政府は有給 休暇を与えてオランダへの帰国を許したが、再来日した際には浚渫船の手配を済ませていたと伝えれられている。 このように河川改修に一生を捧げたデ・レーケは三川分流を見届けて1903年(明治36年)に帰国し、30年にわたる日本での 仕事を終えた。日本の土木事業におけるデ・レーケの功績は計り知れず、小村寿太郎の進言により帰国直前には勲二等瑞宝章 を受章した。その後も特に輪中地域においては偉人の1人として名を挙げられ、小学校4年生で輪中についての学習の一環と してしばしば名前が取り上げられる。 なお、1900年(明治33年)4月22日の「三川分流成功式」にはデ・レーケの姿はなかった。祝辞を述べた山縣有朋の言葉には、 デ・レーケの名前もオランダの名前も登場しなかったと伝えられている。この原因は不明だが、日本人技術者の台頭もあり 1895年(明治28年)以降のデ・レーケは閑職にあったとされている。三川分流も長らく日本人技術者の功績と思われていた が、後年になってようやくデ・レーケの功績と認められ、1987年(昭和62年)には船頭平閘門周辺に整備された船頭平河川 公園に「治水の恩人 ヨハネス・デ・レーケ」の像が建てられた。 Top |

r102w1185 木曽三川公園で昼食後全員集合(2024.6.01 ByT) Top |

ホーム (★コースmap(102map.pdf)参照) (詳細版:r6102.htm)/(拡大版r6102w.htm)

ホーム (★コースmap(102map.pdf)参照) (詳細版:r6102.htm)/(拡大版r6102w.htm)