友歩会第102回ウオーキング史跡巡り三重編Part5 13Km 下見2024.4.20・例会2024.6.1(晴れ)(詳細版:r6102.htm)/(拡大版r6102w.htm)

(下見2024.4.20歩数:31,384歩(10人参加)/例会2024.6.1 歩数:30,539歩、参加者45名)

★用語解説

★用語解説

★家7:25→中島バス停7:41→名鉄一宮8:07→須ヶ口8:20乗り換え8:22→佐屋8:44着

★コース:名鉄佐屋駅→星大明神→善定坊→古木江城址→立田ふれあいの里→立田大橋→長良川大橋→

→治水神社→木曽3川公園→油島大橋→内母神社→多度川→多度大社→多度駅>帰宅 (★コースmap(102map.pdf)参照)

★佐屋街道 ★友歩会第88回(2021.12.4)ウオーキング河川探訪・二之川編Part4(津島・佐屋・勝幡)

★第96回史跡巡りシリーズ・三重編Part4(ケレップ水制PDF在中)

★上げ馬神事について①★上げ馬神事について②(中日新聞2024.4.21①&5.1②夕刊)★全員集合(木曽3川公園6.1)

★第80回史跡巡りシリーズ・三重編Part2桑名市(2019.6.1) ★第90回史跡巡りシリーズ・三重編Part3桑名市(2022.6.4)

★市政の概要(桑名市都市宣言・令和6(2024)年版:平成16年12月6日桑名市・多度町・長島町合併現在の桑名市が誕生)pdf

名鉄佐屋駅r102002 |

星大明社へr102005 |

星大明社(眼の守護神)r6mie03 |

星大明社(受付・出発式:2024.6.1)r6mie04 |

星大明社の関係者から説明を受けるr6mie06 |

善定坊(明治天皇佐屋行在所)の門r102009 |

善定坊(明治天皇佐屋行在所の門の説明)r102011 |

古木江城跡 r102015 |

立田ふれあいの里4.20(愛西市商工会館)r102018 |

立田ふれあいの里(再整備で面積が4倍に)4.20 r102016 |

立田ふれあいの里(道の駅) |

立田ふれあいの里(店内) |

立田大橋を渡る r102024 |

立田大橋 左上に輪中ドームが見えるr102027 |

ケレップ水制(立田大橋・上流左) r6mie18 |

ケレップ水制(立田大橋・下流右) r6mie19 |

この先に木曽川のケレップ水制が見える032 |

長良川大橋に向かう031 |

治水神社へ039 |

治水神社041 |

治水神社本堂044 |

治水神社境内にある薩摩義士の像045 |

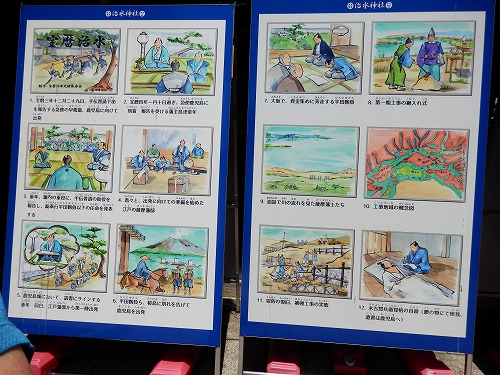

宝暦治水1(手伝普請下命の早駕籠1左上) 35 |

宝暦治水2(油島締め切り工事の実態右上20) 34 |

木曽3川公園 037 |

木曽3川公園(展望タワー)051 |

木曽3川公園(輪中の農家)057 |

木曽3川公園の木陰で(昼食)(2024.6.1) 44 |

木曽3川公園の三川池の噴水と睡蓮(2024.6.1) 47 |

三川池の睡蓮(2024.6.1) 46 |

木曽3川公園(チューリップ2024.4.20)077 |

木曽3川公園(チューリップ4.20)071 |

油島大橋(揖斐川)を渡る 094 |

多度山を見る(右はR23号線)100 |

内母神社の石取祭り101 |

内母神社103 |

多度川沿いに歩く(上は養老線)108 |

多度川(養老線)109 |

多度川(郷土館)111 |

多度川112 |

多度大社東の民家の藤(2024.4.20)114 |

多度大社へ115 |

多度稲荷神社116 |

左が上げ馬神事用の新しい緩やかな坂道119 |

上げ馬神事用の新しい坂道(左)(2024.6.1) 57 |

多度神社本殿 83 |

多度大社由緒と上げ馬神事の案内121 |

宝物殿126 |

八壷豆の老舗141 |

桑名三川商工会143 |

多度橋を渡って多度駅へ144 |

多度駅に到着145 |

木曽3川公園にて昼食後全員集合(2024.6.1) r6miew49 Top |

|

| ★用語解説 (★コースmap(102map.pdf)参照) Top | |

★名鉄佐屋駅 Top佐屋駅は、愛知県愛西市須依町佐原にある、名古屋鉄道の駅。尾西線に属する駅だが津島線と案内されることもある。 愛西市の代表駅である。駅名は合併による愛西市誕生前の佐屋町にちなむ。駅番号はTB09。Top |

|

★佐屋街道(wikipedia) Top佐屋街道は、江戸時代に東海道宮宿と桑名宿の間を、陸路万場宿、佐屋宿の陸路を経て、佐屋から桑名宿への水路三里の渡し によって結んでいた街道である。佐屋路、東海道佐屋廻りとも呼ばれる。東海道の迂回路であると同時に、北側の津島を経由 する津島街道に対する下街道である。 佐屋路は渡海を避け、陸路で熱田から岩塚・万場・神守を経て、佐屋湊から川船で桑名へと至る経路で、距離が陸路6里、 水路3里、計9里となる。東海道付属の迂回路であった。書付によると、江戸時代佐屋路と呼ばれていたが、 「佐屋路旅行之義二付御尋之趣申上候書付」によると、佐屋路の他、「東海道佐屋廻り」と呼称されていたことが確認で きる。 ★佐屋街道(WEB)参照 ★愛知県の水害HP Top |

|

|

★星大明神(WEB) ★秋祭り(Youtube):(2018年 愛西市星大明社秋大祭(西保下之切)) Top |

|

★市江山 善定坊(HP) 愛知県愛西市西保町北川原9 善定坊 Top 善定坊は、親鸞聖人を宗祖とした浄土真宗の一派で、真宗大谷派の末寺です。 安土桃山時代1547年に、朝倉家家臣佐藤隼人正善定を中心として一向一揆から逃れた同心のものと共に、当地の市江村 (現在の愛西市)に開創、以来500年ほどの歴史を有しています。 現在、18世住職のもと、これまで培ってきた伝統を正しく生かしながら、現代社会が求める願いに寄り添えるお寺本来の 歩みを進めていきたいと考えています。 ------------------------------------ 明治天皇佐屋行在所だった佐屋宿脇本陣加藤五左衛門宅の門が善定坊に移設されています。 佐屋宿脇本陣加藤家があった近くの佐屋代官所址の公園内の愛西市歴史散策説明板には佐屋宿の地図があり、加藤五左衛門宅 のところに明治大帝御駐泊所と書かれています。(愛知県愛西市佐屋町宅地7) ------------------------------------Top 愛知県津島市片町2丁目 浄光寺(名鉄 津島駅下車 徒歩13分) 浄光寺の門前に「明治天皇佐屋行在所」碑があります。佐屋宿脇本陣加藤五左衛門宅を昭和2年3月に浄光寺に移築しています。 また、加藤家の門は1926年(大正15年)に愛西市の善定坊に移設され現在も山門として活用されています。 1868年(明治元年)9月26日の明治天皇東幸時にご休憩、同年12月18日京都還幸時は天候が悪かったためご宿泊、翌1869年 (明治2年)3月16日東幸時のご休憩と合計3回立ち寄られました。Top |

|

★古木江城址 (wikipedia参照)Top古木江城は、尾張国海西郡(現在の愛知県愛西市)にあった日本の城(平城)。小木江城とも書かれる。 永禄年間に織田信長の4番目の弟・織田彦七郎信興によって築かれたとされる城で、伊勢長島の一向宗の抑えとして置かれた。 元亀元年(1570年)9月、本願寺と信長との間で石山合戦が始まると、長島でも門徒勢が蜂起。長島城を落した門徒勢は11月 16日、古木江城を襲撃した。信興は信長や桑名城の滝川一益に援軍を要請したが、信長は浅井長政・朝倉義景の軍勢と延暦寺 の僧兵によって大津に足止めされており(志賀の陣)、一向宗に攻められて籠城していた一益も援軍を出すことができなかっ た。6日後の11月21日に古木江城は落城、『信長公記』によれば信興は櫓に上って自害したとされるが、地元では城外で討た れたと伝わっている。その後、城は廃城となった。Top |

|

★立田ふれあいの里(WEB) Top愛西市森川町にある「立田ふれあいの里」は、住民の皆さまの交流や憩いの場として、また地域の農産物の販売や情報発信の 場として開設した。道の駅「立田ふれあいの里」では、地元の農家が生産した新鮮な農産物をはじめ、特産品のレンコンを 使用した商品を販売しています。また、あいさい弁当、レンコンラーメン、レンコンソフトクリーム、レンコンパンなどの 料理をその場でお召し上がりいただけます。おいしくて楽しい道の駅です。ぜひお気軽にお立ち寄りください!Top  「道の駅ふれあいの里HASU(ハス)パーク」と名称変更する (全面開業は2026年4月の予定:2024.4.24中日新聞尾張版p14)Top |

|

立田ふれあいの里周辺マップr102wtatuta |

|

★ケレップ水制とは?(PDF参照) Top ■ケレップ水制とは、粗朶と石で造られたオランダ式水制であり、明治改修(明治20年~45年)において新たに 設けた低水路の固 定と流水の衝撃の緩和を目的に設置。 設置後100年以上経過する中、改修工事により数は少な くなったものの、木曽川においては現在も61基現存しており、平成12年 には、土木学会選奨土木遺産※に指定。 2017/08/22 ★ケレップ水制とワンド再生事業 ★木曽川ワンドについて(朝日新聞2018年08月07日) ★ワンドの水理特性と河川環境(H11) ★土木学会選奨土木遺産(★2000年ケレップ水制群) Top |

|

|

★立田大橋(966m)(wikipedia参照) Top 長良川の長良川大橋、揖斐川の油島大橋と合わせて、愛知県、岐阜県、三重県を結ぶ重要な橋である。愛知県、三重県 方面から木曽三川公園(木曽三川公園センター)へのアクセス道路であり、休日などは混雑する。この地域は、愛知県と 岐阜県の県境は長良川になる。そのため、木曽川の右岸左岸とも愛知県になるため、立田大橋は、両岸とも愛知県である 木曽川の唯一の橋である。橋周辺の木曽川は汽水域となっていて干潮時には橋の下に砂浜の島が出現することがあり、 ヤマトシジミの漁が行われている。橋の両側にある歩道からの釣りは禁止されている。 木曽川長良川堤背割堤の道路(立田大橋西交差点の北から東海大橋までの区間)が、2010年(平成22年)10月1日より 通行規制されている。 |

|

★長良川大橋(471.5m)(wikipedia参照) Top長良川大橋は、岐阜県海津市と愛知県愛西市を結ぶ、長良川にかかる愛知県道・岐阜県道・三重県道125号佐屋 多度線の橋である。木曽川の立田大橋、揖斐川の油島大橋とともに、愛知県、岐阜県、三重県の三県共同で同 県道の一部として建設されたもので、3つの橋の中で最後に完成、これにより愛知県側の国道155号線から三重側 の国道258号線間5.8 kmが接続された。 愛知県、三重県方面から木曽三川公園(木曽三川公園センター)へのアクセス道路である。 |

|

★油島大橋(499.4m)(wikipedia参照) Top油島大橋(あぶらじまおおはし)は、岐阜県海津市と三重県桑名市の揖斐川に架かる岐阜県道・三重県道23号 北方多度線(岐阜県道・三重県道125号佐屋多度線重複)の橋である。 |

|

|

★治水神社(WEB) Top 江戸時代の中頃、徳川幕府は、木曽三川の水害で悩む濃尾平野西南部の住民を救うため、薩摩藩にお手伝い普請を 命じました。薩摩藩士らは、経験したことのない水の流れに苦しみながら、この地方の住民のため、多大の犠牲を払い、 万難を排して工事を見事完成させました。 平田靱負大人は、この工事の総責任者です。幕府の検分が終わった直後の 宝暦5年(1755)5月25日、工事の完成を見届けた大人は、美濃大牧の役館で命終されたのです。永く埋もれていた この大工事を世に広めたのは、三重県多度に住む西田喜兵衛です。彼はこの工事の様子を世間に知らせ、犠牲者の 慰霊と顕彰に邁進しました。明治33年(1900)、近代の木曽三川の治水工事の成功式に併せて「宝暦治水之碑」が、 時の総理大臣山県有朋公を迎えて油島千本松原に建立されました。 その後、平田大人を治水の神と讃える地元の 人々の報恩感謝の熱い思いにより、昭和13年(1938)現在の地に、平田靱負大人を御祭神とする治水神社が創建さ れました。 治水神社は、治水に尽力された薩摩藩士の功績を讃え、平田靱負大人の遺徳を偲び、犠牲となった多くの藩士達を 慰霊しています。 |

|

★木曽3川公園(WEB) Top中央水郷地区の中心に位置し、木曽三川を一望できる展望タワーをシンボルとして、春はチューリップが園内を 彩る「チューリップ祭」、冬は光り輝くイルミネーションで知られる公園です。 春と秋に季節の花で飾られる大花壇、子どもたちに大人気の大型遊具、自由にゆったりと過ごせる大きな芝生 広場や、体験イベントを含む各季節のイベント、この地域に特徴的な家つくりをしている輪中の農家に、幼児向け の室内遊び場など、遊びからレクリエーション、学びまで、一年を通じて多目的に幅広い年代の方に楽しんでいた だけます。 |

|

★内母神社(ないもじんじゃ) Top桑名市七取地区の氏神である内母神社(多度町香取)の石取祭は、10月第1日曜日に行われる、当地区の伝統的 な祭事である。それは、鉦と太鼓を中心に祭車を採用した祭礼として、北伊勢地方に広く影響を与えた桑名市本町 の桑名宗社(通称、春日神社)の石取祭(重要無形民俗文化財)を模したもので、七取地区では祭車だけでなく、 独特な祭礼習俗をともなって今に伝えられている。 ------------------- 内母神社の祭礼として毎年10月の第1金曜日から3日間行われます。香取・上之郷・東福永・西福永・平賀の各地区 から祭車を出し、鉦と太鼓をはやしながらひき廻して内母神社まで行列し、多度川から取った栗石を神前に奉納 します。 祭り・イベント 秋 石取祭(内母神社)の詳細情報 開催情報 開催日時 10月の第1金曜日~日曜日 開催場所 内母神社 アクセス 多度駅より徒歩約15分 |

|

★多度川 Top ★多度峡天然プール 多度峡天然プールは、川の流れの力だけで清潔に保たれた天然プールです。 水温は20℃~23℃程で冷たく爽快感は格別。周囲は緑に囲まれ自然を満喫できます。 ★多度峡 春は新緑、夏は川をせきとめた天然プールの水遊び、秋は紅葉と季節の彩り豊かに楽しめます。 多度大社のみそぎ場になっているみそぎ滝は高さ25メートル、夏は涼を落とす飛瀑です。 また河鹿橋ふきんは梨の原種という天然記念物「イヌナシ」が自生しています。 また、毎年5月末から梅雨時にかけて、谷のあちらこちらに光を点滅させながら飛ぶゲンジボタルの姿を見ることができ ます。 ★イヌナシ群生地 多度大社の奥、八壺谷のアカマツ林の中、みどりヶ池の周りには約4haにわたって、イヌナシが百数十株ほど群生して います。 イヌナシは日本の野生ナシの一種で、果実は小さく直径1cmほどしかありません。 葉の形状は楕円形が普通ですが、多度のイヌナシには先が三つ叉に分かれているものがあり、野生ナシの中でも最も 原始的な種類と考えられています。三重県では、北・中部の丘陵地帯に点々と生育していますが、群生しているのは稀 です。平成22年8月5日に国の天然記念物に指定されました。 |

|

★多度大社(WEB) Top多度大社は、三重県桑名市多度町多度にある神社。式内社(名神大社)で旧社格は国幣大社。 現在は神社本庁の別表神社。三重県では伊勢神宮・二見興玉神社・椿大神社に次いで4番目に参拝者数の多い神社 である。 現在の祭神は次の通り。 本宮 多度神社 祭神:天津彦根命(あまつひこねのみこと) 相殿:面足命(おもだるのみこと)、惶根命(かしこねのみこと) 別宮 一目連神社 祭神:天目一箇命(あめのまひとつのみこと) 本宮祭神の天津彦根命は、天照大神の第3子とされる神で、天津彦根命は当地の豪族・桑名首(くわなのおびと) の祖神である。天津彦根命が天照大神の御子神であることや参詣のための街道沿いにあることから伊勢神宮との 関係が深く、「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片参り」とも詠われた。また俗に、北伊勢大神宮 ・多度大神宮などとも云われた。本宮と別宮は合わせて「多度両宮」と称される。 社伝では、雄略天皇の御代の創建と伝える。古代には、社殿背後の多度山を神体山としていた。763年(天平宝字7年) 僧・万願によって神宮寺が創建された。863年(貞観3年)、神階が正二位に累進した。延喜式神名帳では名神大社に 列し、伊勢国二宮として崇敬された。神宮寺は伊勢国の准国分寺とされた。平安後期には伊勢平氏により崇敬され、 軍神としても信仰された。中世には国司・北畠氏が保護していたが、1571年(元亀2年)、織田信長の長島一向一揆 平定の際に、命を受けた大垣城主氏家卜全により、多度大社の本宮並びに摂末社、神宝、古記録、多度大社の神宮寺 であった宝雲寺(真言宗)の七十余りに及ぶである堂塔伽藍が全て焼きつくされ焼失した。その後1605年(慶長10年) に桑名藩主・本多忠勝により再建された。 1873年(明治6年)、県社に列格し、1915年(大正4年)に国幣大社に昇格した。 |

|

★多度祭(たどまつり)(wikipedia)は、三重県桑名市多度町で毎年5月4日、5日に行われる祭りである。 坂上げを行う地区は6地区であり、各地区3頭ずつの計18頭の祭馬が挑む。祭りで行われる上げ馬神事は、暦応年間 (1338年 - 1342年)、近隣を領地とする武家によって始められたという。上げ馬神事は、青年の騎手が4日は陣笠裃姿、 5日は花笠武者姿で馬に乗って、石段横2メートル余の絶壁を駆け上がる。馬の上がり具合でその年の豊凶を占う。 上げ馬の回数は、4日は各地区2回ずつの12回で、5日は各地区1回ずつの6回である。 なお、5日は上げ馬のあとで、神輿3基を肱江の御旅所船着社に渡御して、須賀の馬場にて流鏑馬神事が行われる。 上げ馬神事は1978年(昭和53年)に三重県の無形民俗文化財の指定を受けた。 2009年(平成21年)に行われた上げ馬神事において、神事を運営する地元の団体が、本番前に馬を興奮させる目的で、馬 の腹部などを蹴ったり殴打したりしていたことが、津市内の動物愛護団体からの告発によって明らかになり、三重県警が 動物愛護法違反の容疑で、団体に所属する桑名市内の住民らを書類送検した。上げ馬神事は、動物虐待に当たるとの指摘 が以前から多数出ており、多度大社も、三重県教育委員会から勧告を受けている。 2023年(令和5年)6月19日、多度大社で「事故防止対策協議会」が開かれ、三重県や桑名市、警察の担当者、地元代表など が出席した。同年5月の神事では馬1頭が転倒骨折して殺処分となっている。この他にも過去15年間に合わせて3頭が神事の 際に骨折して殺処分となっていたことを三重県が確認しており、三重県知事の一見勝之も「事故の頻度が多い。対策を講じ るべきだ」と述べている。神事の際の事故で馬の殺処分が増加している一因として、絶壁の高さが約1.7mと高いことや農耕 などで古くから使用されてきた日本在来馬が減少し、その代替として、上げ馬神事には適していないサラブレッドを使用す るようになったことが指摘されている。 三重県は2023年6月に開催された「事故防止対策協議会」で壁を含む坂全体の構造を見直すことを提案し、多度大社や地元 の代表はこの提案を受け入れる方針を決めた。2024年(令和6年)4月20日、本番に先立ち、馬を坂にならすための試走が 行われた。専門家などからの助言を受けて、土壁を撤去したほか、坂を緩斜面にするなどの改善策が施されている。Top |

|

上げ馬神事について①(中日新聞2024.4.21朝刊一面) |

|

上げ馬神事について②(2024.5.1中日新聞夕刊一面) Top 2024.5.1中日新聞夕刊一面(Tさん提供) Top |

|

★多度駅 Top多度駅(たどえき)は、三重県桑名市多度町小山にある、養老鉄道養老線の駅である。 1919年(大正8年)4月27日:養老鉄道(旧)桑名 - 養老間延伸時に開業。 2007年(平成19年)10月1日:近畿日本鉄道からの経営分離に伴い養老鉄道(新)の駅となる |

|

★養老鉄道養老線 Top揖斐川流域西側を縦断する路線で、岐阜県と三重県を直結する唯一の鉄道路線でもある。多度駅から美濃高田駅までは 養老山地の麓を走る。養老山脈の麓は濃尾平野に向かって扇状地が広がる地域で、扇状地によく見られる水無川や天井川 が見られ、鉄道路線が川の下をトンネルでくぐる箇所がいくつもあり、この路線の特色とも言える。 沿線には多度大社や養老の滝などの名所がある。途中にあるJR東海道本線・樽見鉄道乗り換え駅の大垣駅は、桑名方面と 揖斐方面との線路が合流するスイッチバック形の配線となっている。Top |

|

ホーム ★コースmap(102map.pdf)参照 (詳細版:r6102.htm)/(拡大版r6102w.htm)

ホーム ★コースmap(102map.pdf)参照 (詳細版:r6102.htm)/(拡大版r6102w.htm)