資本論第一巻(読書会)(目次)

資本論第一巻(読書会)(目次)

ホーム 2025.12.22改定

ホーム 2025.12.22改定

資本論第一巻(読書会)(目次)

資本論第一巻(読書会)(目次)

ホーム 2025.12.22改定

ホーム 2025.12.22改定![]()

ホーム

ホーム 目次MyMarxへ)

目次MyMarxへ) 9条を抵抗の拠点に

9条を抵抗の拠点に 尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース) 杉原千畝広場

杉原千畝広場  資本論

資本論  『資本論』第一巻(読書会)

『資本論』第一巻(読書会)  私のmarkism(政治経済評論)

私のmarkism(政治経済評論)  古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(空想から科学へ) 古典学習会(二)(賃金・価格および利潤)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤) ドイツイデオロギー

ドイツイデオロギー あいち平和行進・尾北コース(2024.6.10)

あいち平和行進・尾北コース(2024.6.10)

|

資本論第一巻(英語版WEB)訳出参照 ★TOP

資本論第一巻(英語版WEB)訳出参照 ★TOP 資本論第一巻目次 資本論第一巻目次 | 第二章 | 第4章 | 第6章 | 第8章 | 第10章 | 第12章 | 第14章 | 第16章 | 第18章 | 第20章 | 第22章 | 第24章 |  経済表と 経済表と |

| 第一巻第一章(商品) | 第3章 | 第5章 | 第7章 | 第9章 | 第11章 | 第13章 | 第15章 | 第17章 | 第19章 | 第21章 | 第23章 | 25章欠 |  全3巻の構成 全3巻の構成 |

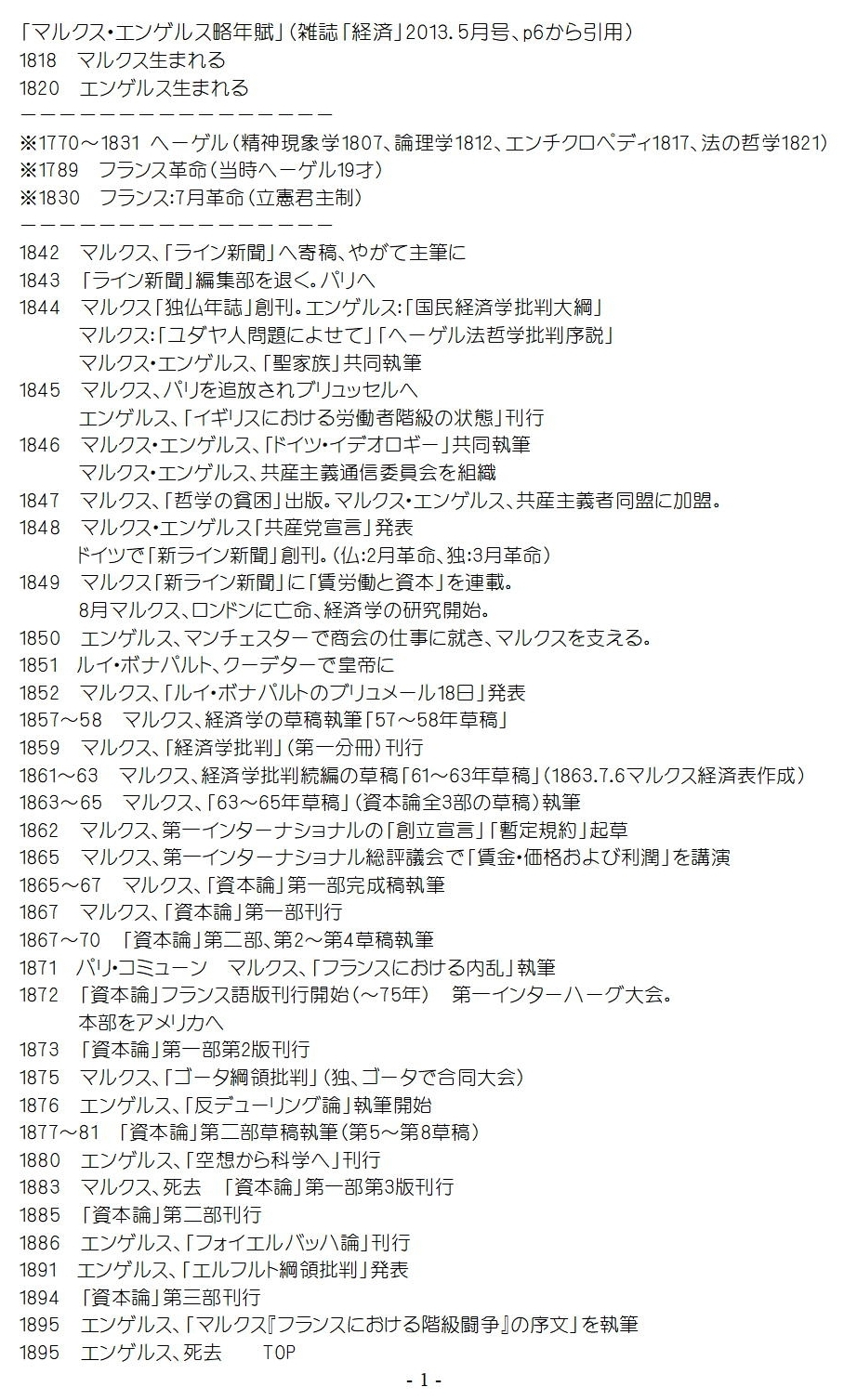

マルクス・エンゲルス略年譜(雑誌「経済」2013.5月号P6)datagazou/meryaku1.jpg ★TOP マルクス・エンゲルス略年譜(雑誌「経済」2013.5月号P6)datagazou/meryaku1.jpg ★TOP |

資本論全3巻の構成 sihonron30147.jpg 資本論全3巻の構成 sihonron30147.jpg  ★資本論第3巻の学習会/アメーバブログはこちらです ★TOP ★資本論第3巻の学習会/アメーバブログはこちらです ★TOP |

|

|

第二版後記(1873年1月24日)(pdf) ★TOP 第二版後記(1873年1月24日)(pdf) ★TOP

『資本論』が商品の分析から始める理由(『資本論』を物象化論を視軸にして読む)p5~p6 『資本論』が商品の分析から始める理由(『資本論』を物象化論を視軸にして読む)p5~p6

広松渉:『弁証法の唯物論的顛倒はいかにして可能であったか』(PDF参照) 広松渉:『弁証法の唯物論的顛倒はいかにして可能であったか』(PDF参照)★TOP |

カール・マルクス:『資本論』(第1巻) ★TOP 2025/01/21 ※底本は、WEB掲載の「資本論」(第1巻) 訳者 宮崎 恭一(1887年にイギリスで発行された版(英語版)に基づいている。ただし、・・・ 英語版では、ドイツ語版と訳文や用語などが相当に異なっているので要注意である。また、ここでは、下記の訳書を参照(引用)した。 (大月書店の1973年版(全5分冊)と新日本出版社2019年初版新版『資本論』を参照した。 また、ドイツ語版1969年版、と、英語版も時によって参照した。例えば、第一節にある「小麦と鉄」は、ドイツ語版では、weisen und Eisenであるが、 英語版では、「トウモロコシと鉄」corn and ironとなっている。 ここでは、前者のドイツ語版の用語を採用した。また、()は段落である。) 第一巻 資本の生産過程:第一篇 商品と貨幣:第一章 商品 (p47) ★TOP Erstes Buch Der Produktionsprozess des Kapitals Erster Abschnitt Ware und Geld ERSTES KAPITEL Die Ware |

|

第三節:価値形態または交換価値(PDF) (p64) ★TOP 第三節:価値形態または交換価値(PDF) (p64) ★TOP3.Die Wertform oder der Tauschwert 第三節:A 単純な、個別的な、又は偶然的な価値形態(p64) x量の商品A = y量の商品B または、x量の商品Aは、y量の商品B に値する。 20エレのリンネル = 1着の上着 または、20ヤードのリンネルは、1着の上着 に値する。1.価値表現の両極、相対的価値形態と等価形態 2.相対的価値形態 (a) 相対的価値形態の内実 |

第三節 (b) 相対的価値形態の量的規定性(p72/原p67)(PDF) ★TOP 第三節 (b) 相対的価値形態の量的規定性(p72/原p67)(PDF) ★TOPb)Quantitative Bestimmtheit der relativen Wertform |

|

|

第三節 B. 全体的な、または展開された価値形態 Totale oder entfaltete Wertform(3setub3.PDF) (P84/原p77) ★TOP 第三節 B. 全体的な、または展開された価値形態 Totale oder entfaltete Wertform(3setub3.PDF) (P84/原p77) ★TOP |

第三節 C 一般的価値形態(p88)(3setuc.PDF) ★TOP /// 第三節 C 一般的価値形態(p88)(3setuc.PDF) ★TOP ///  第三節:D 貨幣形態(P94) ★TOP 第三節:D 貨幣形態(P94) ★TOP |

第四節:商品の呪物的性格とその秘密(p96) (2025.6.28) ★TOP 第四節:商品の呪物的性格とその秘密(p96) (2025.6.28) ★TOP |

第二章 交換過程(p113) (2syou.pdf)(2025.7.14) ★TOP 第二章 交換過程(p113) (2syou.pdf)(2025.7.14) ★TOP |

第三章 貨幣または商品流通(第1節 価値の尺度)(3_1katisyakudo.pdf)(7.30)(#31) / 第三章 貨幣または商品流通(第1節 価値の尺度)(3_1katisyakudo.pdf)(7.30)(#31) /  第三章 第2節 流通手段(#31) ★TOP 第三章 第2節 流通手段(#31) ★TOP 第三章 第3節 貨幣(#32) ★TOP 第三章 第3節 貨幣(#32) ★TOP |

★資本論第3巻(資本主義的生産の総過程)の学習会(2012~2014)/アメーバブログ(参照) ★TOP ★資本論第3巻(資本主義的生産の総過程)の学習会(2012~2014)/アメーバブログ(参照) ★TOP |

『資本論』学習会(2012.9.20~2014.7.21)総索引 ・第3巻読書録のブログ目次(Yahooから移転:2019.6.18) (序)資本論第3巻学習会(レポート1)・全3巻の構成と第1・2巻の復習 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482758037.html ここではまず最初に、『資本論』全3巻の目次を掲げる。 (マルクスの自筆経済表貼付・1863.7.6エンゲルス宛「資本論」に関する手紙p129参照) (1)『資本論』全3巻を3年間で読み切る学習会(レポート2) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482753918.html (2)第1章:費用価格と利潤 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482734385.html (3)第2章:利潤率 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482720357.html (4)第3章:利潤率の剰余価値率に対する関係 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482716875.html (5)第4章:利潤率に対する回転の影響 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482714863.html (6)第5章:不変資本の使用における節約 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482712657.html (7・8)第6章:価格変動の影響/第7章 補遺 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482711442.html 第2篇・利潤の平均利潤への転化 (9)第8章:生産部門の相違による資本構成の相違とそれにもとづく利潤率の相違 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482658427.html (10)補論1、『「資本論」に関する手紙』から ① https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482644822.html (11)補論2、『「資本論」に関する手紙』から(続き)②(マルクスの経済表貼付) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482642190.html 第2篇利潤の平均利潤への転化 (12)第9章平均利潤率の形成と商品価値の生産価格への転化 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482634446.html (13)第10章①競争による一般的利潤率の均等化。市場価格と市場価値。超過利潤 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482630820.html (14)第10章②競争による一般的利潤率の均等化。市場価格と市場価値。超過利潤 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482627580.html (15)第10章③競争による一般的利潤率の均等化。市場価格と市場価値。超過利潤 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482621197.html (16)第11章 生産価格に対する労賃の一般的変動の影響 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482619032.html (17) 第12章 補遺 (資本の物神性の昂進) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482618017.html (18)第3篇 利潤率の傾向的低下の法則/第13章 この法則そのもの https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482609810.html (19)第14章 反対に作用する諸原因 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482607768.html (20)第15章 この法則の内的諸矛盾の展開 その① https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482606039.html (21)第15章・第3節・人口の過剰を伴う資本の過剰② https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482604443.html (22)第4篇 商品資本と貨幣資本との商品取引資本と貨幣取引資本とへの転化 (商人資本)/第16章 商品取引資本 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482597267.html (23)第17章 商業利潤 (その1) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482596202.html (24)第17章 商業利潤 (その2) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482595883.html (25)第17章 商業利潤 (その3) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482595358.html (26)学習会資料・商業利潤全体の概要 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482594754.html (27)第18章、商人資本の回転。価格(その1) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482592302.html (28)第18章、商人資本の回転。価格(その2) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482591148.html (29)第19章、貨幣取引資本 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482586730.html (30)第20章、商人資本に関する歴史的考察(その1) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482586047.html (31)第20章、商人資本に関する歴史的考察(その2) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482585601.html (32)第5篇 利子と企業者利得とへの利潤の分裂 第21章、利子生み資本(その1) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481926493.html (33)第21章、利子生み資本 (その2) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482604443.html (34)第22章、利潤の分割 利子率 利子率の「自然的」な率 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12482597267.html (35)第23章、利子と企業者利得 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481919865.html (36)第24章、利子生み資本の形態での資本関係の外在化 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481918279.html (37)第25章、信用と架空資本 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481916535.html (38)第26章、貨幣資本の蓄積 それが利子率に及ぼす影響 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481912535.html (39)第27章、資本主義的生産における信用の役割 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481910630.html (40)第28章、流通手段と資本 トゥクとフラートンとの見解 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481903863.html (41)第29章、銀行資本の諸成分 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481901951.html (42)第30章、貨幣資本と現実資本Ⅰ https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481896480.html (43)第31章、貨幣資本と現実資本Ⅱ https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481882153.html (44)第32章、貨幣資本と現実資本Ⅲ(結び) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481879086.html (45)第33章、信用制度のもとでの流通手段 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481876224.html (46)第34章、通貨主義と1844年のイギリスの銀行法 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481869542.html (47)第35章、貴金属と為替相場 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481867746.html (48)第36章、資本主義以前(Ⅰ) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481865481.html (49)第36章、資本主義以前(Ⅱ) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481858125.html (50)第6篇超過利潤の地代への転化 第37章、緒論(1) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481838896.html (51)第37章、緒論(2) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481836690.html (52)第38章、差額地代 総論 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481834669.html (53)第39章、差額地代Ⅰの1 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481826398.html (54)第39章、差額地代Ⅰの2 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12481824174.html (55)第40章~第44章、差額地代 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12480185970.html (56)第45章、絶対地代① https://ameblo.jp/kmham211/entry-12480182293.html (57)第45章、絶対地代② https://ameblo.jp/kmham211/entry-12480179553.html (58)「参考」宮川彰著『資本論』第2・3巻を読む(下)第45章絶対地代から https://ameblo.jp/kmham211/entry-12480177722.html (59)第46章、建築地代、鉱山地代、土地価格 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12480173403.html (60)第47章、資本主義的地代の生成 第一節 緒論 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12479520102.html (61)第47章、資本主義的地代の生成 第二節 労働地代 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12479518309.html (62)第3節 生産物地代 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12479516012.html (63)参考:「日本の場合」:労働地代と生産物地代が併存した。 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12479514669.html (64)第4節 貨幣地代 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12479512521.html (65)第5節 分益農制と農民的分割地所有 https://ameblo.jp/kmham211/entry-12479510967.html (66)第7篇 収入とその源泉 第48章 三位一体的定式 (断片、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478954217.html (67)第48章 三位一体的定式(1) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478941040.html (68)第48章 三位一体的定式 (2) (断片、Ⅰ、Ⅱ) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478939785.html (69)第48章 三位一体的定式(3) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478937973.html (70)第48章 三位一体的定式(4) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478935972.html (71)第48章 三位一体的定式(5) 断片Ⅲ https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478930092.html (72)第49章 生産過程の分析のために① (マルクスの経済表貼付) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478927316.html (73)第49章 生産過程の分析のために② https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478925807.html (74)第50章 競争の外観① https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478924630.html (75)第50章 競争の外観② https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478923411.html (76)第7篇 収入とその源泉 第51章 分配関係と生産関係 第52章 諸階級(マルクスの経済表貼付) (資本論第3巻・了) https://ameblo.jp/kmham211/entry-12478921230.html |

マルクスの経済表 マルクスからエンゲルスへ 1863.7.6 マルクスの経済表 マルクスからエンゲルスへ 1863.7.6  経済表の解説(ブログ)はこちら参照 TOP 経済表の解説(ブログ)はこちら参照 TOP |

TOP TOP |

|

表Ⅰ 物象化の理論としての『資本論』の論理構成 (見田宗介著『超高層のバベル』 P99) sihonk11 TOP (注) G=貨幣/W=商品/G'=剰余価値を含む貨幣/c=不変資本/v=可変資本/m=剰余価値 |

|

|

表Ⅱ 現代社会の存立構造(見田宗介著『超高層のバベル』 P102) sihonk12 TOP (注) ROS=(関係-客体-主体)p300) /R=relation・関係・関連 /O=object・客体・客観・物・対象・目的 /S=subject・主体・主観・主題・主語・科目・国民 |

|

TOP

TOP

ホーム Link集

ホーム Link集

9条を抵抗の拠点に

9条を抵抗の拠点に 尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

杉原千畝広場

杉原千畝広場  資本論

資本論  私のmarkism(政治経済評論)

私のmarkism(政治経済評論)  古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤) ドイツイデオロギー

ドイツイデオロギー

TOP

TOP