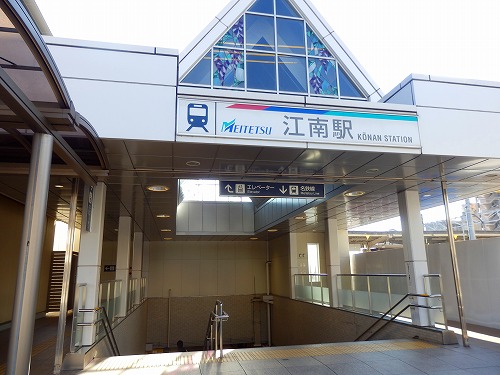

名鉄江南駅79n001(2019(H31).4.6)。駅番号はIY10。 |

江南市北野天神社へ(r52002)(2023.2.4集合場所) |

北野天神社(r52004)菅原道真にちなんだ石の大筆 |

北野天神社/受付(r52005)(2023.2.4) |

江南市歴史民俗資料館内(2023.2.4) |

宮後城跡 蜂須賀小六正勝・家政親子が住んだ。

「蜂須賀屋敷」、「小六屋敷」などとも呼ばれる。

(この写真は2007(H19).8.4実施分、以下同様)

(2023年現在は空き地になっている。) |

宮後八幡社r52012 |

宮後八幡社の桧皮葺屋根r52015 |

宮後八幡社の桧皮葺屋根r52014 |

ガイドさんの解説r52016 |

1624年蜂須賀家政が再建・寄進したとされる(2007.8.4)

古建築(菊花彫刻や縣魚は桃山時代の様式) |

天正12年小牧・長久手の戦いの時前野義康が

この砦を守った(2007.8.4) |

前野天満社由緒r52017 |

前野天満社本殿 r52018 |

前野天満社(2007.8.4)

木陰や吹き流しなどの七夕飾りが心身の疲労を

癒してくれた。 |

前野家屋敷跡 前野一族は信長秀吉家康に仕え

生駒氏蜂須賀氏とも関係が深い。「武功夜話」

など貴重な資料が残されている。(2007.8.4) |

前野家屋敷跡の説明を読むr52020 |

前野家屋敷跡 r52021 |

ここで小休憩(5Km経過)(2007.8.4) |

右は五条川(2007(H19).8.4) |

五条川の鴨 水量は豊富だった(2007.8.4) |

裁断橋(左下は音声ガイド付きの説明碑)(2007.8.4) |

昼食場所の堀尾跡公園

五条川には鯉が多くいた(2007.8.4) |

堀尾金助と母の像

(堀尾跡公園・八剱社)(2007.8.4) |

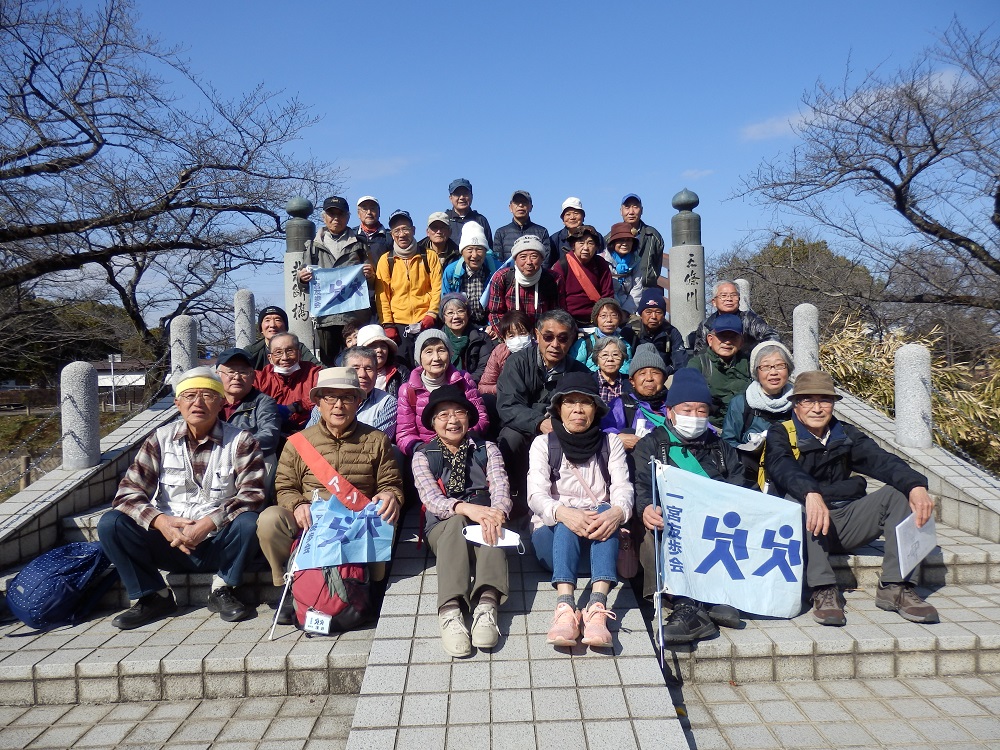

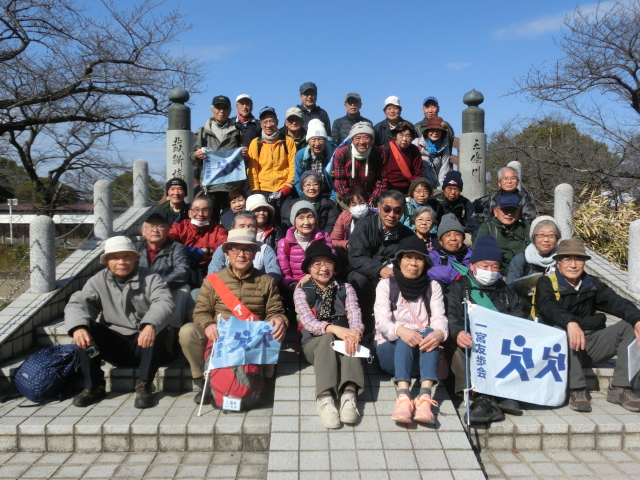

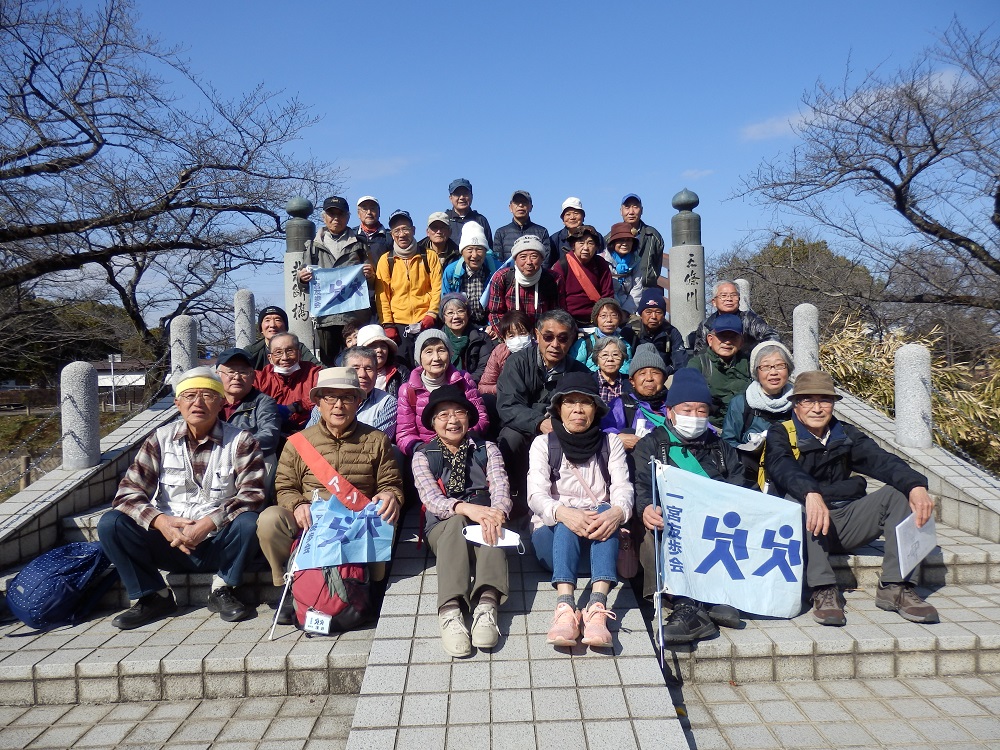

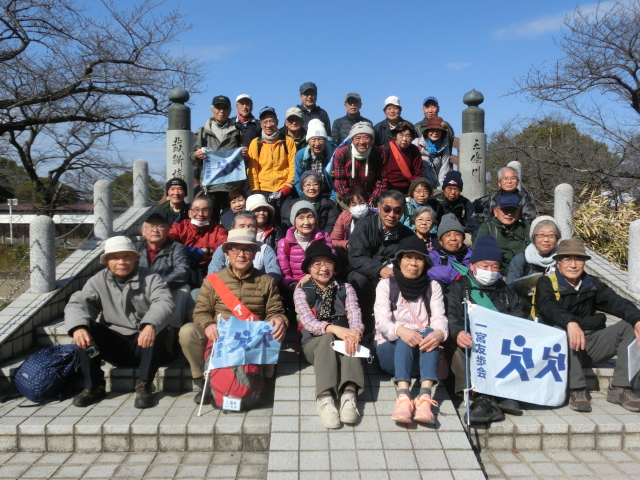

裁断橋で全員集合(2023.2.4)r524z25

|

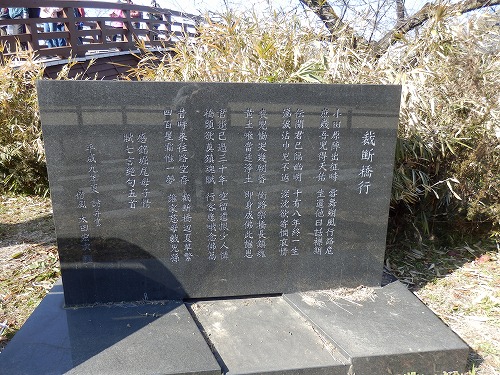

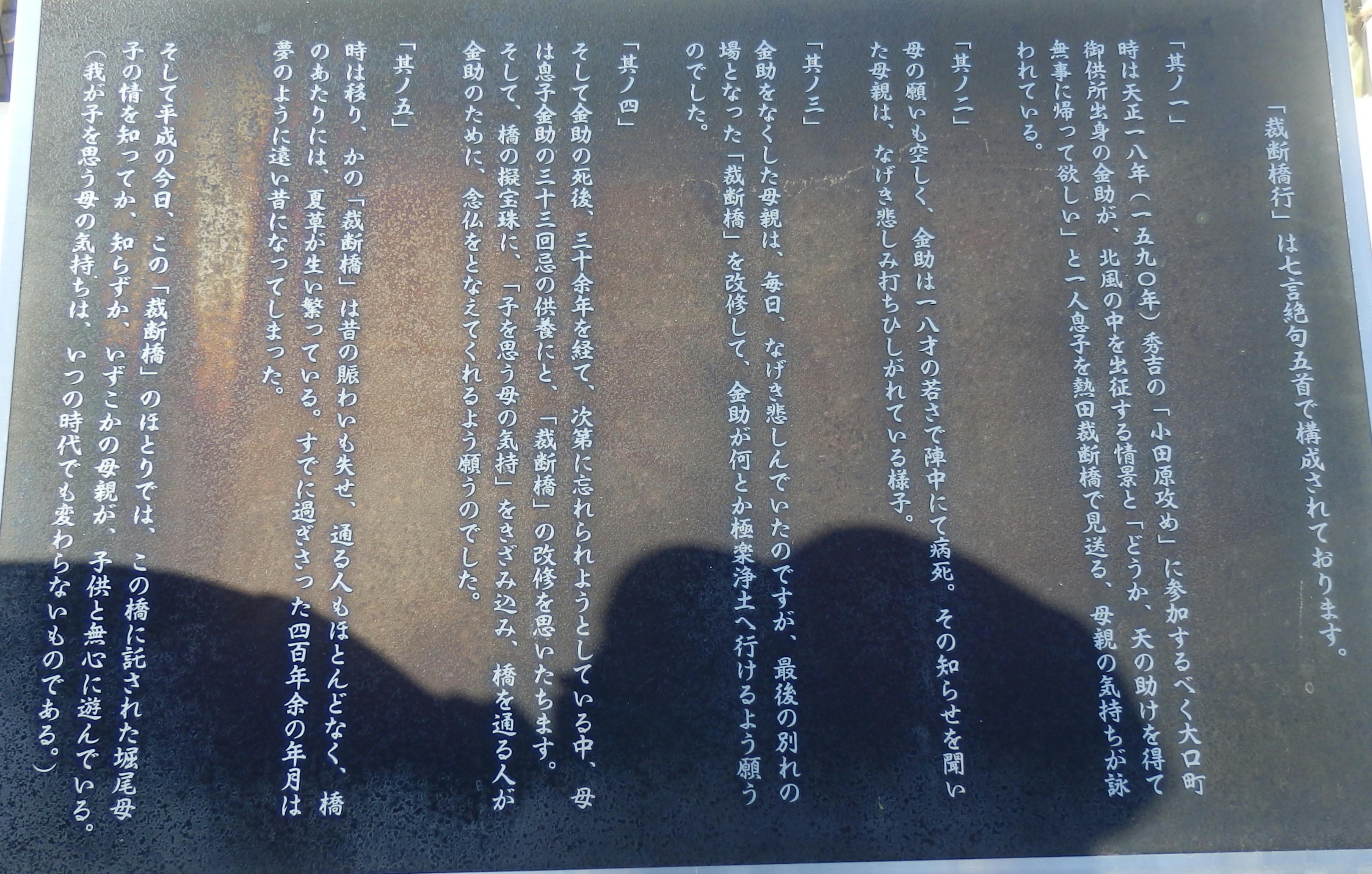

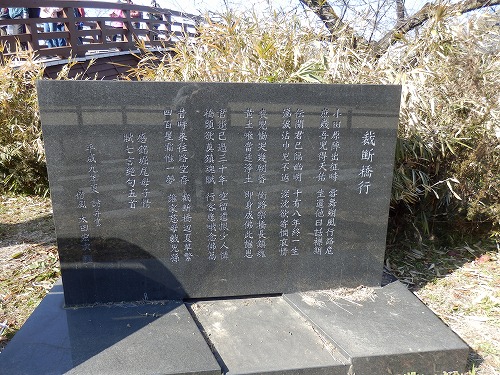

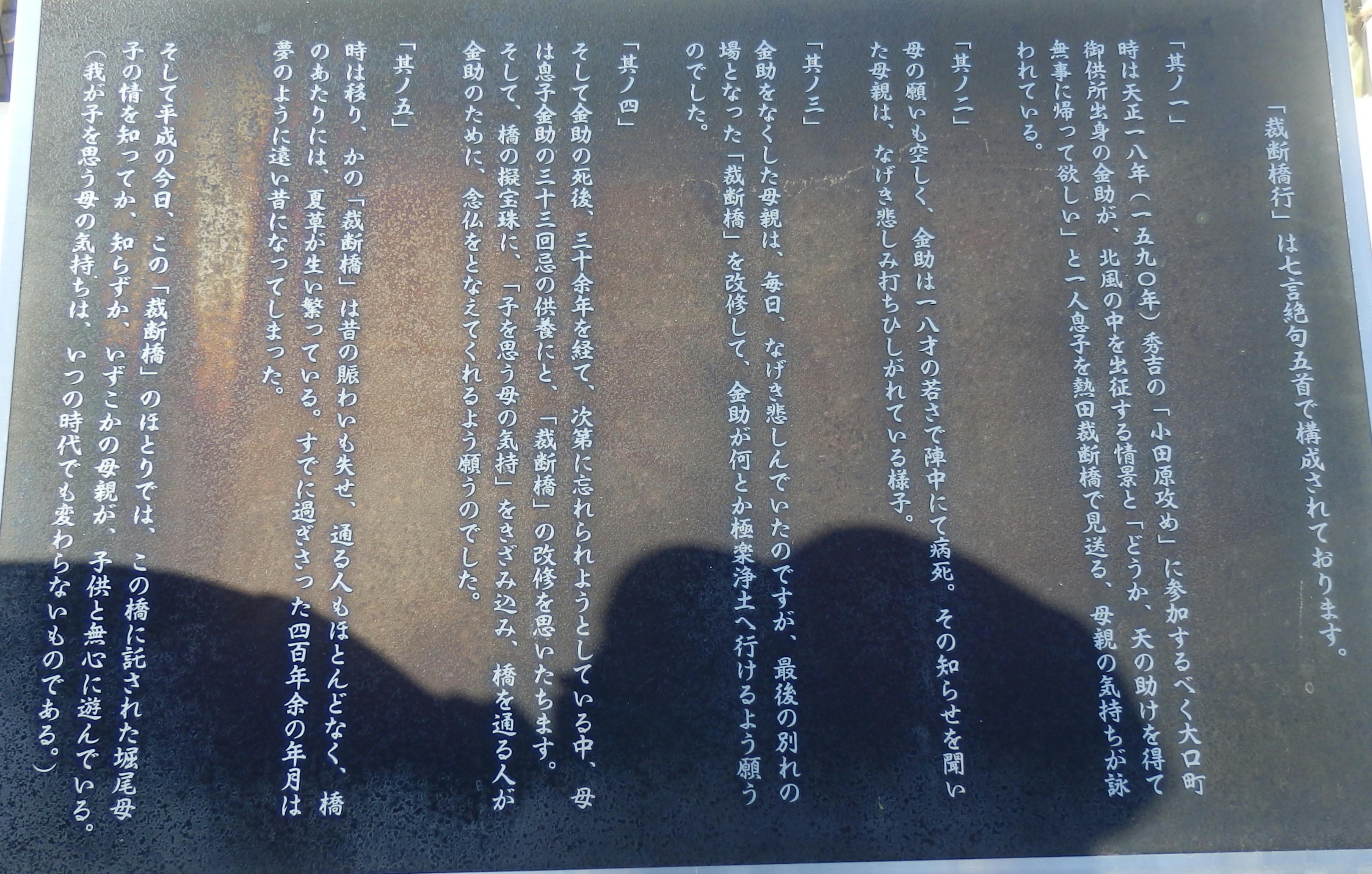

裁断橋行(漢詩)r52024 (裁断橋行の解説は拡大版参照) |

裁断橋行の訓読を行う寺沢友歩会会長r52027 |

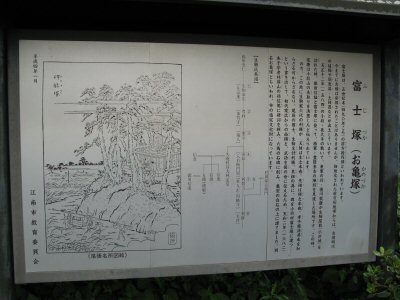

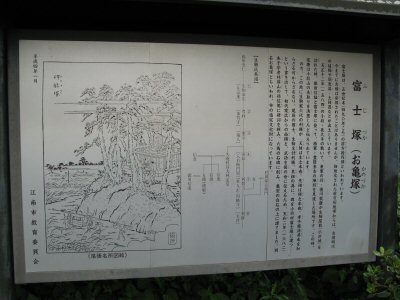

富士塚の説明(脇の道は柳街道)(2007(H19).8.4) |

生駒屋敷の説明(信長の室、吉乃の生家)(2007.8.4) |

久昌寺(吉乃の法名から名付けられた)現在は空き地。

(本堂西側に生駒氏一族と吉乃の墓碑がある)

(2007(H19).8.4) |

右側手前が吉乃の墓碑

(法名:久庵桂昌大禅定尼)

(2007(H19).8.4) |

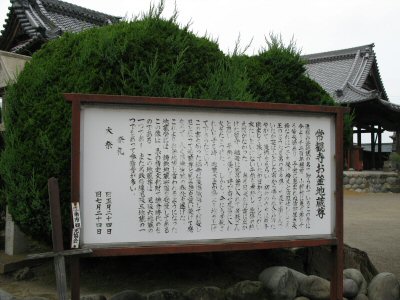

常観寺 お釜地蔵尊の由来(2007.8.4) |

広間家の門(生駒家の中門を移築したもの)(2007.8.4) |

御嶽薬師尊(18m) (今回は希望者が見学した)

(コンクリート製で東大寺の大仏より2m高い)

(2007(H19).8.4) |

江南駅前でストレッチを行った後、解散

(2007(H19).8.4)(2時30分頃)

今回(2023.2.4)は布袋駅で別れた。 |

| 用語解説 ★コースマップ Top |

名鉄江南駅 Top

江南駅は、愛知県江南市古知野町にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号はIY10。 江南市では当駅を

中心とした周辺地域を市の中心核と位置付けている。 ウィキペディア

所在地: 〒483-8213 愛知県江南市古知野町朝日

開業: 1912年8月6日

|

歴史民俗資料館 Top

歴史民俗資料館は、江南市民文化会館の中の1階にあり、市制30周年記念として昭和59年に開館し、現在に

至ります。ここでは、市内の歴史・民俗・文化などに関する各種資料の収集・保存・展示を行っています。

古代から現代までの江南市ゆかりの様々な資料を展示する「常設展示」の他「企画展」を開催しています。 ★アクセスマップ |

宮後城祉 Top

宮後城(みやうしろじょう)は、尾張国丹羽郡宮後村、現在の愛知県江南市にあった日本の城。

「蜂須賀屋敷」、「小六屋敷」などとも呼ばれる。

歴史

築城年は不明であるが、応永年間(1394年 - 1428年)に安井氏が居城していたとされる。

戦国時代には、安井重幸の息子・安井重継が居城していた。重継の姉・安井御前は、夫・蜂須賀正利と共に

居城していた蜂須賀城が織田信秀との対立により土地を奪われてしまったため、長男の蜂須賀正勝と共に

宮後城へ移り住んだ。正勝の長男・蜂須賀家政(後の阿波徳島藩祖)は、この地で生まれたとされる。

その後、天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉の砦として修築されたが、和睦後に破却さ

れた。

|

五丁堀砦跡(愛知の城廻web参照) Top

五丁堀砦は織田・徳川連合軍の砦で、宮後城は羽柴方の砦です。

【歴史】1584年「小牧、長久手の戦い」の際、織田信雄、徳川家康連合軍の砦として築かれ、前野喜衛門

以下300の兵が布陣したと云う。現在は耕地に変わり、石碑が立つ。 |

前野家屋敷 Top

豊臣秀吉に仕え、蜂須賀小六とともに活躍した前野将右衛門をはじめとする前野氏一族の屋敷跡で、現在も

その家系は続いています。一族の武功を語る「武功夜話」が発見されました。 ★コースマップ |

堀尾跡公園 Top

愛知県は武将のふるさとと言われており、国宝にも指定されている松江城(島根県)を築いたのも愛知県

出身の堀尾吉晴公。堀尾跡公園は、堀尾一族の屋敷があったところで、現在は往時を偲ぶ歴史公園として、

整備されており、夏の水遊びや秋の紅葉など四季折々の表情を見せてくれます。一番の見所は、公園の前を

流れる五条川の桜並木。吉晴の子と伝えられ、豊臣秀吉の小田原征伐の陣中で死去した金助に因む

「裁断橋物語」にあやかって、五条川には、裁断橋と擬宝珠が復元されています。

|

2023.2.4昼食後裁断橋にてr524zt8537.jpg |

富士塚古墳 Top

富士塚古墳(ふじづかこふん)は愛知県江南市にある古墳。小折古墳群のひとつ。 五条川右岸の自然堤防上

に位置しており、直径約30メートル、高さ約6.5メートルの墳丘が現存。

現存する墳丘は2段築成の下段南側に平坦部が突出しており、造り出しの付いた円墳と考えられている。

また、墳丘を残存する後円部とする前方後円墳との説もある。

|

生駒屋敷 Top

生駒氏は藤原忠仁の子孫で、大和国を本貫としていたが、文明年間(1469年−1487年)に生駒家広が応仁の乱

の戦禍を逃れ、寂れていた林氏の旧領尾張国小折(のち布袋町)に移住した。後の岩倉街道などが通る交通の

要所であったことから生駒氏は馬借として財を成し、代々織田氏と関わり勢力を拡大するようになった。

最大時には飛騨から東三河にまで商圏を拡大していた。

生駒氏が権力を持ち表舞台に出始めたのは、生駒家宗の娘、吉乃が織田信長の側室となり、次男・織田信雄を

産んだ頃である。この頃に小折城が築かれた。

天正12年(1584年)小牧・長久手の戦いの際には戦いの最前線となり城は大幅に改修された。織田信雄が追放

された後、家長は隠居していたが、息子の生駒利豊は豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の戦いの後は徳川家康に懇願され

松平忠吉に仕えるため尾張に残った。

その後、生駒利勝は尾張藩主徳川義直に仕え、子徳川綱誠の守役となる。子孫が家老となり4,000石を領した。

一国一城令により小折城は廃城となり生駒家の中心が名古屋城下に移ったが、在所持ちを許され周辺領地と遺構

は縮小されるもそのままに生駒氏下屋敷として隠居所の機能を果たしながら存在した。

給地換えの際にも在所の小折村を失うことなく明治時代を迎えた。

明治以降、武家解体の後に下屋敷は処分された。現在は市指定文化財となった旧下屋敷中門と碑を目にすること

ができる。 |

久昌寺 Top

久昌寺(きゅうしょうじ)は、愛知県江南市田代町[注釈 2]にある寺院。生駒氏の菩提寺である。

至徳元年(1384年)に禅喜寺として創建されたのが始まりで、その後、寺号を龍徳寺に改称している。

生駒氏との関わり

生駒氏が大和から移住してきた際に菩提寺となった。織田信長の側室であった生駒吉乃が永禄9年(1566年)に病没した際に、

「久庵桂昌大禅定尼」の法名でこの寺にまつったことから、寺号が久昌寺に改められた[2]。信長は香華料として660石を寄進

した。本堂の西には吉乃の墓をはじめ、生駒氏代々の墓が林立し、これらは平成25年(2013年)10月30日に江南市指定史跡に

指定されている。

廃寺へ

令和3年(2021年)、老朽化に伴い、また檀家も少ないことから維持管理が難しくなったため宗教法人の解散が決まった。

伽藍は令和4年(2022年)5月より解体し、跡地は市に売却され2023年度に公園として整備される見込み。

なお廃寺後も、吉乃を含む生駒家歴代の墓は残される。また跡地に近接して、旧本尊や吉乃らの位牌を安置する小堂が建てら

れる予定となっている。 |

お釜地蔵 Top

常観寺は布袋駅南東にあり、「釜地蔵」と呼ばれる鉄造仏をまつる寺だ。表通りにある石柱には行書体で

「じざう堂」と彫られている。参道はよく手入れされた生垣と灯籠が並んでいて清々しい。

釜地蔵のいわれは次のような仏教説話だ。

昔、悪いまま母がいてまま子をひどくいじめていた。まま母は父親が都に働きに出ているあいだに、まま子を

殺してしまおうと考えた。まま母は大きな釜に湯を煮立てて、まま子を釜に投げ込んでしまった。

あとで見てみると、地蔵が身代わりになって煮られていた。それを見たまま母は改心して、まま子いじめを

やめたという。 |

布袋大仏 Top

布袋の大仏(ほていのだいぶつ)は、愛知県江南市木賀町大門にあるコンクリート製の住居一体型薬師如来

坐像である。高さ18メートル。

概要

1949年(昭和24年)、当時愛知県名古屋市できゅう師を営んでいた前田秀信(当時43歳)が、夢告により大仏

造立を決断、独力で造像を進め、5年後の1954年(昭和29年)に完成した。像は高さは18m、コンクリート製の

露坐である。像高は「奈良の大仏」として知られる奈良・東大寺大仏殿の本尊像よりも2メートルほど大きく、

個人所有のものとしては最大級の仏像である。参道入口の石標は「御嶽薬師尊」で、木曽御嶽山信仰をもとに

造立されたものである。

なお、大仏の後ろには「大佛治療院」という治療院が併設営業し、大仏と建物は完全に一体となり人が住んで

いる。現在は周辺に住宅が立ち並び大仏のみが目立つが、建立当時は周り全てが田畑で遠くからでも住居一体

型の大仏という異様な光景が際立っていた。

この大仏が有名になる以前は「布袋の大仏」といえば布袋町南の木造阿弥陀如来坐像のことを指していた。

近年、テレビ番組等で取り上げられるにつれこちらを指すようになった。正確には布袋町ではなく木賀町に

ある。周辺にはサクラが植樹され、春になるとライトアップが行われる場合があり見物客が来ることもある。

近くの踏切から見ると、角度によっては警報信号機がサングラスに見えるため、信仰対象よりも珍スポット見

たさの見物客がたまに訪れる。また、テレビ番組の「江南市特集」や「奇妙な光景特集」などで取り上げられ

ることがある。

名鉄犬山線 布袋駅 - 江南駅間で、列車の車内からも西側に眺めることができる。大仏の反対側から、列車と

大仏を絡めた鉄道写真が撮られることも多い。

また、同駅間にある踏切(布袋3号踏切)の踏切警報機と大仏の目元が重なってサングラスを着用しているよう

に見えることがインターネット上で話題となり、「サングラス大仏」という通称でも親しまれている。 |

布袋駅 Top

布袋駅(ほていえき)は、愛知県江南市布袋町にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号はIY09。

2020年(令和2年)9月現在、平日朝に当駅始発の上り普通列車が1本、土休日には2本設定されている。

駅高架化計画

布袋地区を対象とした、江南市の「都市再生整備計画」の関連事業として、当駅とその前後1.4kmの名鉄犬山線

線路が高架化された。開始は2004年度(平成16年度)、2009年(平成21年)10月より着工し、完成は上り線が

2016年度(平成28年度)、下り線が2019年度(平成31年度)とされている。2010年(平成22年)2月6日より

旧駅舎西側に建てられた仮駅舎の供用を開始し、旧駅舎の使用は前日の2月5日に終了した。

2017年(平成29年)6月10日、かねてから着手していた高架化事業の進捗により、同日から上り線を高架化。

下り線は、2020年(令和2年)5月30日に完成した。愛知県建設部方針2020によれば、下り線の高架化は2019

年度の予定となっていたが、新型コロナウイルスの影響で幾分遅れた。上下線全ての高架化が完了して、国道

155号(一宮小牧バイパス・北尾張中央道)を含む6ヶ所の踏切が解消された。また従来は駅西側(布袋町

市街地側)しか出入りできなかったのが、駅東側(尾北高校・布袋中学側)からも利用できるようになった。

駅北側に存在した制限85km/hの曲線は仮線で95km/hに、高架化された上り線は制限110km/h(犬山線の最高速)

に緩和され、線形改良も同時に行われている。引き続き下り待避線外側(布袋町市街地側)に回送電車留置用

線路の建設が行なわれており、またこの付近の155号線の上下各2車線化の工事も行なわれる予定で、布袋駅を

小牧市西部〜大口町南部〜一宮市東部の最寄り駅として利用しやすくする予定である。

|

ホーム ★コースマップ (詳細版・拡大版)

ホーム ★コースマップ (詳細版・拡大版)