古典学習会(『マルクスの経済表』)解説他

古典学習会(『マルクスの経済表』)解説他 2024.10.15改定

2024.10.15改定

古典学習会(『マルクスの経済表』)解説他

古典学習会(『マルクスの経済表』)解説他

2024.10.15改定

2024.10.15改定

マルクス・エンゲルス略年譜 マルクス・エンゲルス略年譜 |

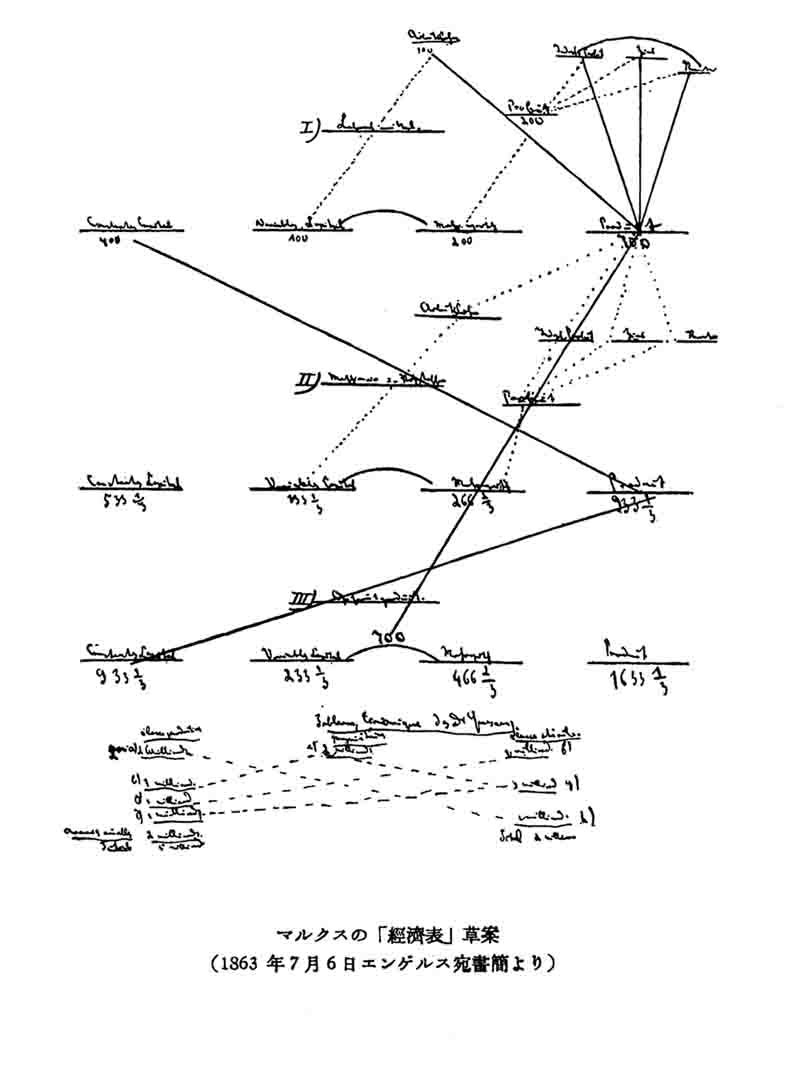

マルクスの経済表(マルクスからエンゲルスへ 1863.7.6) マルクスの経済表(マルクスからエンゲルスへ 1863.7.6) |

マルクスの経済表の解説(エンゲルス宛手紙1863.7.6) マルクスの経済表の解説(エンゲルス宛手紙1863.7.6) |

マルクスの経済表の解説(エンゲルス宛手紙1863.7.6)PDF (2024.10.15) マルクスの経済表の解説(エンゲルス宛手紙1863.7.6)PDF (2024.10.15) |

ケネー経済表のマルクスによる解説(『反デューリング論』) ケネー経済表のマルクスによる解説(『反デューリング論』) |

ケネー経済表のマルクスによる解説(『反デューリング論』)PDF (2024.10.15) ケネー経済表のマルクスによる解説(『反デューリング論』)PDF (2024.10.15) |

資本論全3巻の構成(2024.8.25) 資本論全3巻の構成(2024.8.25) |

ホーム

ホーム 目次MyMarxへ)

目次MyMarxへ) 9条を抵抗の拠点に

9条を抵抗の拠点に 尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース) 杉原千畝広場

杉原千畝広場  資本論

資本論  私のmarkism(政治経済評論)

私のmarkism(政治経済評論)  古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(空想から科学へ) 古典学習会(二)(賃金・価格および利潤)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤)  広松渉『エンゲルス論』」にみるドイツ・イデオロギー

広松渉『エンゲルス論』」にみるドイツ・イデオロギー あいち平和行進・尾北コース(2024.6.10)

あいち平和行進・尾北コース(2024.6.10) 『資本論』第一巻(読書会)

『資本論』第一巻(読書会)

|

マルクス・エンゲルス略年譜 TOP マルクス・エンゲルス略年譜 TOP |

2023.07.07からマルクス・エンゲルスの古典学習会を開催することになった。 ここではまずはじめに、マルクス・エンゲルスの生きた時代背景を略年譜形式で押さえておきたい。 以下の略年譜は雑誌「経済」2013.5月号掲載による。 --------------- 「マルクス・エンゲルス略年賦」(雑誌「経済」2013.5月号、p6から引用) --------------- 1818 マルクス生まれる 1820 エンゲルス生まれる ※1770~1831 ヘーゲル(精神現象学1807、論理学1812、エンチクロペディ1817、法の哲学1821) ※1789 フランス革命(当時ヘーゲル19才) ※1830 フランス:7月革命(立憲君主制) 1842 マルクス、「ライン新聞」へ寄稿、やがて主筆に 1843 「ライン新聞」編集部を退く。パリへ 1844 マルクス「独仏年誌」創刊。エンゲルス:「国民経済学批判大綱」 マルクス:「ユダヤ人問題によせて」「ヘーゲル法哲学批判序説」 マルクス・エンゲルス、「聖家族」共同執筆 1845 マルクス、パリを追放されブリュッセルへ エンゲルス、「イギリスにおける労働者階級の状態」刊行 1846 マルクス・エンゲルス、「ドイツ・イデオロギー」共同執筆 マルクス・エンゲルス、共産主義通信委員会を組織 1847 マルクス、「哲学の貧困」出版。マルクス・エンゲルス、共産主義者同盟に加盟。 1848 マルクス・エンゲルス「共産党宣言」発表 ドイツで「新ライン新聞」創刊。(仏:2月革命、独:3月革命) 1849 マルクス「新ライン新聞」に「賃労働と資本」を連載。 8月マルクス、ロンドンに亡命、経済学の研究開始。 1850 エンゲルス、マンチェスターで商会の仕事に就き、マルクスを支える。 1851 ルイ・ボナパルト、クーデターで皇帝に 1852 マルクス、「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」発表 1857~58 マルクス、経済学の草稿執筆「57~58年草稿」 1859 マルクス、「経済学批判」(第一分冊)刊行 1861~63 マルクス、経済学批判続編の草稿「61~63年草稿」 1863.7.6 マルクスの「経済表」を手紙でエンゲルスに送る。 1863~65 マルクス、「63~65年草稿」(資本論全3部の草稿)執筆 1862 マルクス、第一インターナショナルの「創立宣言」「暫定規約」起草 1865 マルクス、第一インターナショナル総評議会で「賃金・価格および利潤」を講演 1865~67 マルクス、「資本論」第一部完成稿執筆 1867 マルクス、「資本論」第一部刊行 1867~70 「資本論」第二部、第2~第4草稿執筆 1871 パリ・コミューン マルクス、「フランスにおける内乱」執筆 1872 「資本論」フランス語版刊行開始(~75年) 第一インターハーグ大会。本部をアメリカへ 1873 「資本論」第一部第2版刊行 1875 マルクス、「ゴータ綱領批判」(独、ゴータで合同大会) 1876 エンゲルス、「反デューリング論」執筆開始 1877~81 「資本論」第二部草稿執筆(第5~第8草稿) 1880 エンゲルス、「空想から科学へ」刊行 1883 マルクス、死去 「資本論」第一部第3版刊行 1885 「資本論」第二部刊行 1886 エンゲルス、「フォイエルバッハ論」刊行 1891 エンゲルス、「エルフルト綱領批判」発表 1894 「資本論」第三部刊行 1895 エンゲルス、「マルクス『フランスにおける階級闘争』の序文」を執筆 1895 エンゲルス、死去 TOP |

マルクスの経済表解説 マルクスからエンゲルスへの手紙で解説 1863.7.6 TOP マルクスの経済表解説 マルクスからエンゲルスへの手紙で解説 1863.7.6 TOP (経済表の解説(amebaブログ)はこちら参照) (経済表の解説(amebaブログ)はこちら参照)  ケネ-経済表のマルクスによる解説は、下記をご覧ください。 TOP ケネ-経済表のマルクスによる解説は、下記をご覧ください。 TOP |

★ケネ-経済表のマルクスによる解説は、下記をご覧ください。 TOP マルクスの自筆経済表 (1863.7.6マルクスからエンゲルスへの手紙) TOP  ★ケネ-経済表のマルクスによる解説は、下記をご覧ください。 TOP |

マルクスの「経済表」の解説(1863.7.6エンゲルス宛手紙) TOP  マルクスの経済表の解説(エンゲルス宛手紙1863.7.6)PDF(2024.10.15) マルクスの経済表の解説(エンゲルス宛手紙1863.7.6)PDF(2024.10.15)第一部門は生活手段、第二部門は機械と原料(生産手段)、第三部門は総再生産です。 総再生産過程の経済表は、生産物を巡る社会的諸階級の相互関係が一目瞭然と判ります。 マルクスが言うようにこの経済表は、「資本論」最後の章に総括として現れるもので、資本主義的生産様式 をとる歴史的社会の鑑といえるもので、ここに銘記する所以です。 これはマルクス経済表の解説で「資本論について関する手紙」P129~P134に翻訳があります。 以下、マルクスの経済表の解説でエンゲルスに宛てた手紙から抜粋です。 「マルクスのエンゲルス宛ヘの手紙」(1863.07.06)より ----------------------------------------TOP (中略) 同封の「経済表」は僕がケネーの表の代わりに立てるものだが、もし君がこの暑さのなかでもできるなら、 いくらか念入りに見てくれたまえ。そして、なにか疑念があったら知らせてくれたまえ。 これは総生産過程を包括している。 君も知るように、アダム・スミスは「自然価格」または「必要価格」を賃金と利潤(利子)と地代とから 構成している- したがって全体を収入に解消させている。 この不合理はリカードにも伝えられている。といっても、リカードは地代をたんに偶然的なものとしてカタロ グから除いてはいるのだが。ほとんどすべての経済学者がこれをスミスから受け継いでいる。そして、これに 反対する経済学者らはまた別の不条理に陥っている。 スミス自身も、社会にとっての総生産物をたんなる収入(それは年々消費されうる)に解消させることの 不合理は感じていて、他方で各個の生産部門については価格を資本(原料や機械など)と収入(労働賃金、 利潤、地代)とに分解している。 そうすると、社会は毎年新しく資本なしで始めなければならないことになるだろう。 ところで、僕の表について言えば、これは僕の本の最後のうちの一章のなかに総括として載せるもの だが、そこでは理解のために次のことが必要だ。 (1)数字はどうでもかまわない。何百万かを意味するものとしてもよい。 (2)ここで生活手段というのは、消費財源の中に年々はいって行く(または、この表からは除外されている 蓄積がなければ消費財源のなかに入りうるであろう)すべてのもののことだ。 第1部類(生活手段)では全生産物(700)が生活手段から成っており、従って当然の事として不変資本 (原料や機械や建物など)のなかには入らない。 同様に第2部類では全生産物が、不変資本を形成する諸商品から、すなわち原料や機械としてふたたび再生 産過程に入っていく諸商品から、成っている。 (3)上昇線は点線になっており、下降線は直線になっている。 (4)不変資本は、原料や機械から成っている資本部分だ。可変資本は、労働(力)と交換される資本部分だ。 (5)たとえば農業などでは同じ生産物(たとえば小麦)の一部分は生活手段を形成するが、他の一部分 (たとえば小麦)は再びその現物形態のままで(たとえば種子として)原料として再生産に入っていく。 だが、これは少しも事柄を変えるものではない。というのは、このような生産部門は、一方の属性から見れ ば第2部類のなかに現われ、他方の属性から見れは第1部類のなかに現われるからだ。 (6)そこで、全体の要点は次のようになる。 第1部類。生活手段。労働材料と機械(すなわち機械のうち損耗分として年間生産物のなかにはいって行 く部分。機械などの未消費部分は一般に表のなかには現われない)は、例えば400ポンドに等しい。 労働(力)と交換された可変資本=100は300として再生産される。 (※可変資本=v(100)剰余価値=m(200)とすればv+m=300 剰余価値率m/v=200%) というのは、100は労賃を生産物で補填し、200は剰余価値(不払剰余労働)を表わすからだ。 生産物は700であって、そのうち400は不変資本の価値を表わしているが、この不変資本は全部が生産物 のなかに移っており、したがって補填されなければならない。 可変資本と剰余価値との割合がこのようになっている場合には、労働者は労働日の三分の一を自分のため に労働し、三分の二を彼の自然的上役(natural speriors)(資本家)のために労働する、ということが仮定 されている。(剰余価値率m200/v100=200%) つまり、100(可変資本)は、点線で示されているよぅに、労賃として貨幣で支払われる。 労働者はこの100をもって(下降線で示されているように)この部類の生産物すなわち生活手段を100 だけを買う。こうしてこの貨幣は第1部類の資本家階級に還流する。 剰余価値200は、その一般的な形態では利潤であるが、これは、産業利潤(商業利潤を含む)と、 さらに、産業資本家が貨幣で支払う利子と、同じく彼がやはり貨幣で支払う地代とに分かれる。 この産業利潤や利子や地代として支払われた貨幣は、それをもって第1部類の生産物が買われることによっ て、還流する(下降線で示されている)。 こうして、第1部類の内部で産業資本家によって支出されたすべての貨幣は、生産物700のうちの300が 労働者や企業家や金持ちや地主によって消費されるあいだに、全部が彼のもとに還流する。 第1部類に残っているのは、生産物の剰余分(生活手段での)400と不変資本の不足分(生産物に入って いった為)400とである。 第2部類。機械と原料。 この部類の全生産物は、生産物のうち不変資本を補填する部分だけではなく、労賃の等価と剰余価値とを表わ す部分も、原料と機械とから成っているので、この部類の収入は、それ自身の生産物においてではなく、 ただ第1部類の生産物でのみ実現されることができる。 しかし、ここでなされているように蓄積を除外すれば、第1部類が第2部類から買うことができるのは、ただ 第1部類がその不変資本の補填のために必要とするだけの量であり、他方、第2部類はその生産物のうち、 ただ労賃と剰余価値とを表わす部分(収入部分)だけを第1部類の生産物に支出することができる。 こうして、第2部類の労働者たちはその貨幣=1331/3を第1部類の生産物に支出する。 同じことは第2部類の剰余価値でも行なわれる。これは、第1部類におけると同様に、産業利潤と利子と地代 とに分かれる。 こうして、貨幣での400が第2部類から第1部類の産業資本家のもとに流れて行き、そのかわりに第1 部類はその生産物の残り=400を第2部類に引き渡す。 この貨幣400をもって、第1部類はその不変資本=400の補填のために必要な物を第2部類から買い、 このようにして第2部類には、労賃と消費(産業資本家自身や金持ちや地主の)に支出された貨幣がふたたび 流れこんでいく。そこで、第2部類にはその総生産物のうち5331/3が残っており、それをもって第2部類は それ自身の損耗した不変資本を補填する。 一部分は第1部類の内部で行なわれ、一部分は第1部類と2とのあいだで行なわれる運動は、同時に、どの ようにして両部類のそれぞれの産業資本家たちのもとに、彼らがふたたび新たに労賃や利子や地代を支払うた めの貨幣として還流するか、ということを示している。 部類3は総再生産を表わしている。 第2部類の総生産物はここでは全社会の不変資本として現われ、第1部類の総生産物は、生産物の うちの、可変資本(労賃の財源)と互いに剰余価値を分け合う諸階級の収入を補填する部分として、 現われる。 ケネーの表をその下に入れておいた。これはこの次の手紙で簡単に説明しよう。 失敬 君の K・M ついでに。エトガル・バウアーは職を得た - プロイセンの新聞局で。 ---------------------------------------TOP 以上。 出所・経済表と解説:関本洋司氏の下記ブログ参照。また、『資本論に関する手紙』p129(1863.7.6参照) http://plaza.rakuten.co.jp/yojiseki/24000 -------------------------------------- ※なお、ケネー経済表についての詳細は、平田清明氏の 「経済科学の創造」岩波をご覧ください。 またWEB解説については、菱山 泉氏の「論文」『ケネー「経済表」再考』(pdf)をご覧下さい。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshet1963/32/32/32_32_1/_pdf/-char/ja また、三神俊信氏の『経済表の範式と一次産品』(pdf論文解説)は下記をご覧ください。 https://core.ac.uk/download/pdf/59291003.pdf さらに、下記、小沼宗一氏の『F.ケネーの経済思想』(pdf)もご覧ください。 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/journal/bk2015/pdf/no10_02.pdf |

|

2023/09/26 TOP ケネー経済表のマルクスによる解説(①) 出典は(マルクス・エンゲルス選集第14巻。『反デューリング論』・2篇第10章「批判的学史」) (①p416~p425) ・p416マルクスは、『反デューリング論』・2篇第10章の「批判的学史」の中で、次のようにケネーの 「経済表」を紹介している。  ケネー経済表のマルクスによる解説(『反デューリング論』)PDF (2024.10.15) ケネー経済表のマルクスによる解説(『反デューリング論』)PDF (2024.10.15)---------------------------------------------------------------------------------TOP ※フランソワ・ケネー(1694~1774)経済表(1758) ※アダム・スミス(1723~1790)国富論(1776) 「重農学派は、ケネーの『経済表』(1758年)という1つの謎をわれわれに残した。・・・ 一国の富全体の生産と流通とに関するフィジオクラート(重農主義者)の観念を一目で分かるように示す 筈であったが、・・・この表は、その後の経済学会にとっては極めて分かりにくいものであった。」と。 ・p420重農主義者の理論では、社会は次の3階級に分かれている。 (1)生産的な、つまり現実に農業で働いている階級-借地農業者と農業労働者。彼らが生産的と呼ばれ るのは、その労働がある剰余即ち、地代を残すからである。 (2)その剰余を自分の物とする階級。地主やこれに従属する人々、国王や国家によって支給を受ける官吏、 そして最後に10分の1税の横領者という特殊な性質を持った寺院をも含む。」・p420簡単にする為に、 第一の階級を「借地農業者」と呼び、第二の階級を「地主」、第三は、商工業階級、または不生産階級 である。不生産というのは、重農主義者の見解によれば、彼らは生産階級から提供された原料に対して、 ただ彼らが生産階級から提供された生活資料を消費するのと同じだけの価値しか付け加えないからである。 ・そこでケネーの『経済表』が明らかにしなければならないことは、一国(フランス)の年々の総生産物 が、これら3つの階級の間にどのように流通し、また年々の再生産にどのように役立つか、ということである。 ・p421『経済表』の第一の前提は、ケネーの時代の意味での借地農制度とそれに伴う大規模農業とが一般に 普及していること。その際、手本となったのは、ノルマンディ、ピカルディなどフランスの二三州である。 ・従って、借地農業者は農業の現実的指導者として現れ、『経済表』では生産的階級全体を代表し、 地主に対して貨幣地代を支払うのである。借地農業者総体は100億リーブルの投下資本または資産を持つ ものとされ、その内の五分の一つまり20億リーブルは、年々補填される経営資本だとされているが、この 見積もりは、前記諸州の最もよく耕作されている借地農場を標準としたものである。 ・p421その他の前提は次の通りである。 (1)簡単化の為に、価格は不変で、単純再生産が行われる。 (2)ただ1階級だけの内部で行われる流通は除外され、単に階級間の流通だけが考慮される。 (3)経営年度内に階級から階級へと行われる一切の売買は、ただ一個の総額に総括されている、ということで ある。 ・最後に、ケネーの時代にはフランスでは、・・・農家本来の家内工業は、食料品以外の自分たちの必需品の 大部分を調達したのであって、従ってここでは、それが農業の当然の付属物として前提されている、という ことを記憶しておかなければならない。 ・p421『経済表』の出発点は、総収穫、つまり、『経済表』のすぐ上部に示されている年々の土地生産物から 成っている総生産物、またはその国、-ここではフランス-の「総再生産」である。この総生産物の価値量 は、商業諸国民のもとでの土地生産物の平均価格に従って評価され、50億リーブルとなっているが、この額 は、当時の・・・フランスの農業総生産物の貨幣価値をほぼ言い表している。 ・p422だから、50億の価値をもつこの総生産物は、生産的階級の、つまり、百億の投下資本に対応する年額 20億という経営資本を支出してそれを生産した借地農業者の手中にある。 ・経営資本の補填に必要な、それ故また農業に直接従事する一切の人々の生計に必要な、農業生産物、 つまり生活資料や原料等は、現物のまま総収穫から控除されて新たな農業生産に支出される。価格の不変と 単純再生産が前提されているから、総生産物のうち控除されるこの部分の貨幣価値は、20億リーブルに 等しい。それ故、この部分は一般的流通に入り込まない。(※) (※前提(2)により、流通は、それが1階級の範囲内だけで行われる流通は、別々の階級間で行われるので ない限りは、『経済表』から除外されているからである。) ・p422総生産物から経営資本の補填を除けばあとには30億の剰余が残るが、うち20億は生活資料、10億は原料 である。借地農業者から地主に支払わなければならない地代は、20億である。どうしてただこの20億だけが 「純性差物」または「純所得」の見出しのもとにでてくるかは、やがて明らかになるであろう。 ・ところが、50億の価値をもつこの農業的「総再生産」-そのうち30億が一般的流通に入り込む-の他に、 『経済表』の中に示された運動が始まる以前に、なお国民の総「貯蓄」である20億の現金が借地農業者の手中 にある。 事情はこうである。・・・ ・p423『経済表』の出発点は同時に一経済年度の終点をなすものであって、これに続いて新しい経済年度が 始まる。総生産物のうち流通に入るように定められた部分は、新年度中に他の2階級の間に分配される。 だが、これらの一年度全体にわたって行われる運動は、『経済表』にとっては、・・・一年度全体を一挙に含む 行為のうちに総括される。こうして、1758年の終わりには借地農業者階級が1757年に地代として地主に支払 った貨幣つまり20億は、再びこの階級に流れ帰り、これによってこの階級は、この金額を1759年に再び流通に 投げ入れることができるのである。 ・p423地代を巻き上げる地主階級は、まず支払いの受取人の役割で現れる。ケネーの前提によれば、本来の 地主は20億の七分の四だけを受け取り、七分の二は政府に、七分の一は税受取人(官吏)の手にはいる。 ケネーの時代、寺院はフランス最大の地主であって、その上なお、他の一切の土地財産から十分の一税を 受け取っていたのである。 ・p424「不生産的階級」が一年度に支出する経営資本(年前貸)は、10億の価値をもつ原料である。 というのは、道具や機械などは、この階級自身の生産物の内に入るからである。これらが『経済表』に無関係 なのは、専らその階級内部で行われる商品流通と貨幣流通がこれに関係しないのと同じことである。 ・不生産階級が原料を加工商品に転化する労働に対する報酬は、この階級が一部分は直接に生産階級から、 一部分は間接に地主を通じて受取る生活資料の価値に等しい。この階級は、それ自身、資本家と賃金労働者と に分かれるとはいえ、ケネ-によれば一階級全体として、生産階級と地主階級とのお雇いものである。 ・工業的総生産物とそれらの総流通とは、同様にして一個の全体に総括されている。 それ故、『経済表』に示された運動の開始にあたっては、不生産的階級の年々の商品生産高はことごとく彼ら の手中にあるということ、従って彼らの全経営資本、つまり10億の価値をもつ原料が20億の価値をもつ商品に 転化され、この半分はこの転形中に消費された生活資料の価格を表すという事が前提されている。(p425) (①了)TOP |

資本論全3巻の構成 sihonron30147.jpg TOP |

TOP

TOP

ホーム Link集

ホーム Link集

9条を抵抗の拠点に

9条を抵抗の拠点に 尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

尾西児童図書館の存続を求める活動資料(れんげニュース)

杉原千畝広場

杉原千畝広場  資本論

資本論  私のmarkism(政治経済評論)

私のmarkism(政治経済評論)  古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(空想から科学へ)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤)

古典学習会(二)(賃金・価格および利潤) ドイツイデオロギー

ドイツイデオロギー

TOP

TOP