名鉄(JR)一宮駅(iビル) |

真清田神社iu098.jpg |

出発式・受付(真清田神社2024.4.6 ICCの取材・右)r64605 |

大江川の桜の古木101ss13(下下見23.11.29) |

大江川の桜 101ss04 |

森 春濤の碑101ss05 |

大江川の桜(2024.4.6) 020 |

大江川の桜(2024.4.6) 021 |

大乗公園(空爆殉難記念碑) 101ss09 |

一宮空襲の悲劇を語るAさん(大乗公園) r64627 |

大乗公園の桜を後にする r64629 |

大平島公園内の「D51718」の解説101ss14.jpg |

蒸気機関車『D51718』(大平島公園内) 101ss20 |

SL友の会会長の高木さんの説明を聞く r64635 |

D51の機関室に乗り込む r64637 |

大赤見城址 室町中頃織田家の祖・織田弾正

左衛門勝久・平七郎久長の居住と伝えられている

小牧長久手の戦いの末期に戦場となり、家康が

ここで西郷家貞に守備にあたらせた。 |

真清田神社御斎田 iu087.jpg |

真清田神社御斎田 (前面の田) |

真清田神社由緒

★コースマップ |

史跡 浅野公園 秀吉5奉行の一人長政公の宅跡

を浅野史跡顕彰会が公園として保存。 |

浅野公園 S25年から一宮市が管理(9200㎡)

つつじ祭りが行われている |

浅野長勲候手植松 iu055.jpg

長勲(ながこと):1842.8.28~1937.2.1(満94才) |

浅野公園で全員集合r64669 |

浅野公園で昼食後出発準備 r64670 |

史跡 浅野公園 秀吉5奉行の一人長政公の宅跡

を浅野史跡顕彰会が公園として保存。 |

馬見塚遺跡 縄文晩期から弥生、古墳時代の遺跡

大正15年に発見。出土品は市博物館に所蔵 iu045.jpg |

馬見塚遺跡 r621719 |

照手姫袖掛けの松の碑(左は鎌倉街道) r621723 |

照手姫袖掛けの松の碑。室町中頃浄瑠璃などで

有名な照手姫が小栗判官助重と京都へ向かう時

ここで小袖を掛けて休息したと伝えられている。

★コースマップ TOPへ |

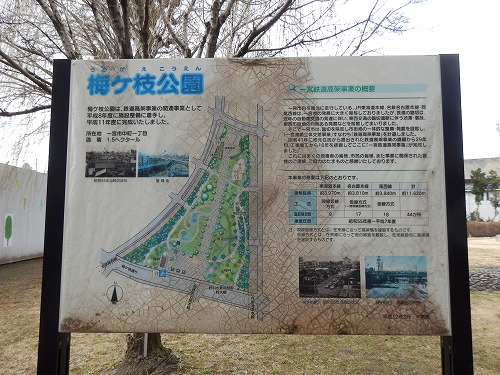

梅ケ枝公園 101ss68 |

梅ケ枝公園の梅(2024.2.17)24 |

梅ケ枝公園の説明28 |

100回記念誌発行懇親会(ICCのインタビューについて説明)678 |

懇親会(梅ケ枝公園)①683 TOP |

懇親会(梅ケ枝公園)②686 TOPへ |

懇親会(昨年5月のFMいちのみや出演のCDを聞く)687 |

名鉄(JR)一宮駅(iビル) ibiru2.jpg TOPへ |

| 解説 ★コースマップ TOPへ |

★名鉄一宮駅(wikipedia) TOPへ

名鉄一宮駅は、愛知県一宮市新生にある、名古屋鉄道の駅。駅番号はNH50。

東海旅客鉄道(JR東海)東海道線の尾張一宮駅と並んで一体的なターミナルとなっており、両駅を併せて

一宮市の代表駅となっている。地上駅時代は尾張一宮駅と改札口も共通であったが、1993年2月21日より

使用を開始した名鉄駅の高架化に伴い分離された。名古屋本線と尾西線(津島方面、玉ノ井方面(通称・

玉ノ井線)の2系統)が乗り入れているほか、過去には当駅と中島郡起町(現・一宮市起)とを結ぶ路面

電車の起線も存在した(現在は名鉄バス)。このほか、かつて当駅の東方に位置した一宮線東一宮駅から

は岩倉方面(一宮線。現在は名鉄バス)とも徒歩連絡しており、江南駅前などに行く名鉄バスも発着して

おり、当駅付近は古くから交通拠点となっていた。なお、行先表示や放送による案内では単に「一宮」と

略して称されることが多い。2023年3月のダイヤ改正以降、名古屋本線の急行は朝や深夜の一部を除いて

当駅で名古屋方面に折り返している。元々は、尾西線の前身である尾西鉄道が1900年(明治33年)に開業

した駅である。尾西鉄道は新一宮から名古屋、岐阜とを結ぶ路線を計画し、岐阜方面は木曽川線(現在の

尾西線玉ノ井方面、木曽川橋駅 - 笠松駅間は徒歩連絡)、名古屋方面は中村線(現在の名古屋本線国府宮

方面)を敷設したが、(旧)名古屋本線に併合されて中村線は国府宮支線となった。

名岐間連絡路線の建設を継承した(旧)名古屋鉄道は、まず国府宮駅から清洲線丸ノ内駅間を1928年

(昭和3年)に繋げて一宮 - 名古屋間を直結させた。1935年(昭和10年)には新一宮 - 笠松間の新線

(現 名古屋本線)が開通している。

TOPへ |

★真清田神社(WEB) TOPへ

境内は一宮市の中心、本通りの正面目抜きにあり、一宮市が、神社を中心として発達した町であることが

分かります。 周囲には古来、土塀をめぐらしていました。その辺りを馬道具の飾立場とすると共に出店を

設け、門前市も盛大に開かれていました。

本殿・渡殿は平成18年に文化庁より国の登録有形文化財に指定されました。

※祭文殿、拝殿は現在登録申請中

古い御社殿は特有の尾張造りの形式を備えた神社でしたが、

昭和20年:戦災で焼失。

昭和32年:本殿以下諸社殿の再興

昭和36年:楼門が再興

昭和40年:御本殿向かって右に摂社として、服織神社が造営

昭和43年:神楽殿並斎館の竣功

平成 5年:境内裏山に別宮三明神社を造営といった出来事を経て、現在は、正面参道の楼門を入って正面

に拝殿(切妻造)、祭文殿(切妻造)、渡殿(切妻造)、本殿(流造)を有する、華麗雄大な御社殿です。

今でこそ、繊維の街として有名ですが、もともとこの地域は、木曽川の灌漑用水による水田地帯として、

清く澄んだ水によって水田を形成していたため、真清田(ますみだ)と名付けられたといわれています。

当社は、平安時代、国家から国幣の名神大社と認められ、神階は正四位上に叙せられ、尾張国の一宮として、

国司を始め人々の崇敬を集めました。鎌倉時代には、順徳天皇は当社を崇敬され、多数の舞楽面をご奉納に

なりました。その舞楽面は、現在も、重要文化財として当社に保存されています。

江戸時代には、徳川幕府は神領として、朱印領333石を奉りました。また、尾張藩主徳川義直は、寛永8年

(1631)当社の大修理を行う等、崇敬を篤くしました。明治18年には国幣小社、大正3年に国幣中社に列し、

皇室国家から厚待遇を受けました。戦後は、一宮市の氏神として、一宮市民はもちろん、尾張全体及び近隣

からも厚い信仰心を寄せられ今日に至っています。尚「一宮市」の名称も当社が尾張国一宮であることに

由来しており、全国で「一宮」の名称を冠する自治体は1市6町に及びますが、市制のひかれている自治体は

当社の鎮まります一宮市のみとなります。

TOPへ |

★大乗公園 TOPへ

大乗(だいじょう)公園は、貴船の信号の南側、大江川沿いにある細長い公園です。

大江川沿いに桜の木が多数あるので、春は桜が川面に映って、その景色は圧巻です。

空爆殉難記念碑、防火用具倉庫、中川敏之氏制作 「希望」の彫塑像があります。

遊具は、ジャングルジム、ジャンピング遊具、滑り台、ブランコ、シーソーがあります。

★(空爆殉難記念碑:総務省WEB参照)

【表】祈 【裏】↓

こゝ空爆の被爆の中心地をえらび昭和二十年七月十二日と七月二十八日の二回の大空襲によつて尊い

犠牲となられた罪なき市民の御霊七百余程の安らかなごめい福をお祈りし平和をまもるためにこの碑

を建立する

昭和三十三年七月二十八日

一宮市長 伊藤 一 TOPへ |

★大平島公園 TOPへ

当公園は、一宮市民会館の西に位置し、グランドや遊具のほか、日本列島を形どりその地域の樹木を

植樹した「故郷の森」や蒸気機関車の展示場などがあります。

----------------★蒸気機関車 D51718(一宮市WEB)

(旧国鉄から譲り受けた蒸気機関車の展示場は平成28年7月に大規模な修繕を行いました。

大平島公園内の蒸気機関車『 D51718 』の経歴

1.製造年月日 昭和18年7月11日

2.製造会社 日立製作所 笠戸工場

3.廃車年月日 昭和49年4月25日

4.走行距離 1,957,104.4キロメートル

5.配属機関区など 広島、小郡、一ノ関、釜石、盛岡、竜華、亀山、奈良、紀伊田辺、長門の各機関区

に順次配属となり、山陽、東北、釜石、関西、紀勢、山陰の各線で貨物列車を牽引、地域産業文化の発展

に貢献しました。

TOPへ TOPへ |

★大赤見城址(wikipedia) TOPへ

一宮市大赤見地内市場屋敷付近を中心施設としたと見られ、一帯には地下中屋敷・地下西屋敷・

地下東屋敷・市場東屋敷・市場地下屋敷・下市場等の小字名が残り、市場を備えたかなり完成された城下

があったことが窺える。

諸書に織田平七郎が居住したと伝わり、『尾張名所図会』は「服部系図」によって、織田弾正左衛門尉勝久

とその子平七郎久長がここに居住し、久長が楽田村に移った後に弟敏任の子孫が移住して服部と改姓し、

その後裔が桶狭間の戦いで活躍した服部小平太であるとする。しかし、「服部系図」の前半部が江戸時代に

作られた信憑性の低い「織田系図」とほぼ一致することから、自身の古い系図を持たない服部氏が家系を

結びつけたものと解され、「服部系図」により大赤見城主を織田久長とするのは誤りであって、特定の人物

には比定できないという見方もある。赤見の地は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの末期、羽柴

秀吉の第二次尾張出馬の際に戦場となったことから、同年10月には徳川家康が当城に西郷家員を入れて守備

させた。

2019年(令和元年)現在、県の遺跡番号「02Y018」として周知の埋蔵文化財包蔵地になっているが、神明社

・住宅地になっており、地表上に石碑以外のものは残っていない。

所在地:愛知県一宮市赤見2丁目5

TOPへ |

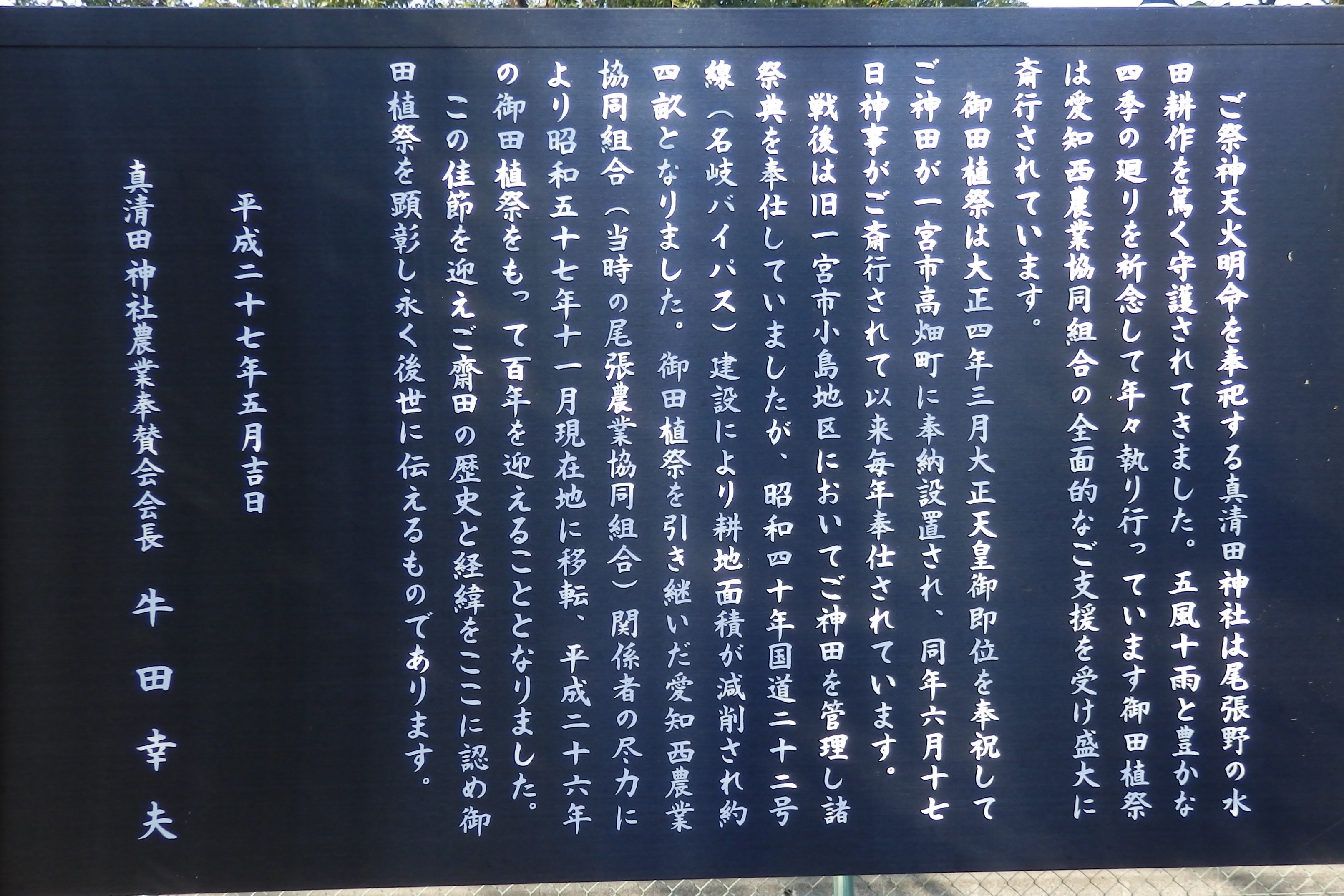

★真清田神社御斎田 TOPへ

毎年真清田神社農業奉賛会14地区の持ち回りで奉仕され、今年は大和地区によって奉耕されます。伊勢神宮

から下賜った早稲種「イセヒカリ」が御田植祭で植えられます。早乙女達が作男の歌う田歌に合わせて田舞

を舞いながら斎田を一回りします。神職が神水を斎田に注ぎ、三把の苗を斎田に投げ入れると早乙女達が苗

を植えていきます。

TOP TOP |

★(御田植祭) TOPへ

TOP TOP |

★浅野公園(一宮市web) TOPへ

浅野家は源氏の流れで、代々浅野に住み浅野を姓とした。今から約400年前、長政は叔父浅野長勝に養われ、

この地で成長した。織田信長のお弓頭を勤めていた長勝には二人の娘があり、姉(祢々)は豊臣秀吉に嫁し

(北政所)、妹(弥々)は長政の妻となった。こうした由緒深い浅野長政の屋敷跡を、大正6年に昔ながらに

復元し保存したのが浅野公園である。また、同公園には珍木”ひとつばたご”(通称なんじゃもんじゃ)の

大木がある。4月下旬~5月初旬につつじ祭を開催

---------------------------TOPへ

浅野長勲(ながこと)候(wikipedia参照)

浅野 長勲(あさのながこと)は、江戸時代末から昭和初期の大名、政治家、外交官、実業家、社会事業家。

安芸広島新田藩第6代藩主、のち広島藩第12代(最後)の藩主。浅野家27代当主。勲等爵位は勲一等侯爵。

TOPへ |

★馬見塚遺跡 TOPへ

馬見塚遺跡は縄文晩期から弥生、古墳時代にわたる遺跡で大正15年に発見された。主な出土品は雷式土器、

合わせ口甕棺(かめかん)単棺、打石斧、磨石斧、石皿、石棒など各種の石器が出土している。

出土品は現在、★市博物館に展示されている。

★詳細はこのPDFに詳しい。

TOPへ |

★照手姫袖掛けの松 TOPへ

室町時代中ごろ、浄瑠璃や歌舞伎などで名高い照手姫が常陸(茨城県)の城主、小栗判官助重と京都へ向かう

鎌倉街道沿いの同所で、小袖を掛けて休息したと伝えられている。

神明社境内北側に松の大木が数本ある。石碑(昭和60年建立)、説明板あり。 TOPへ |

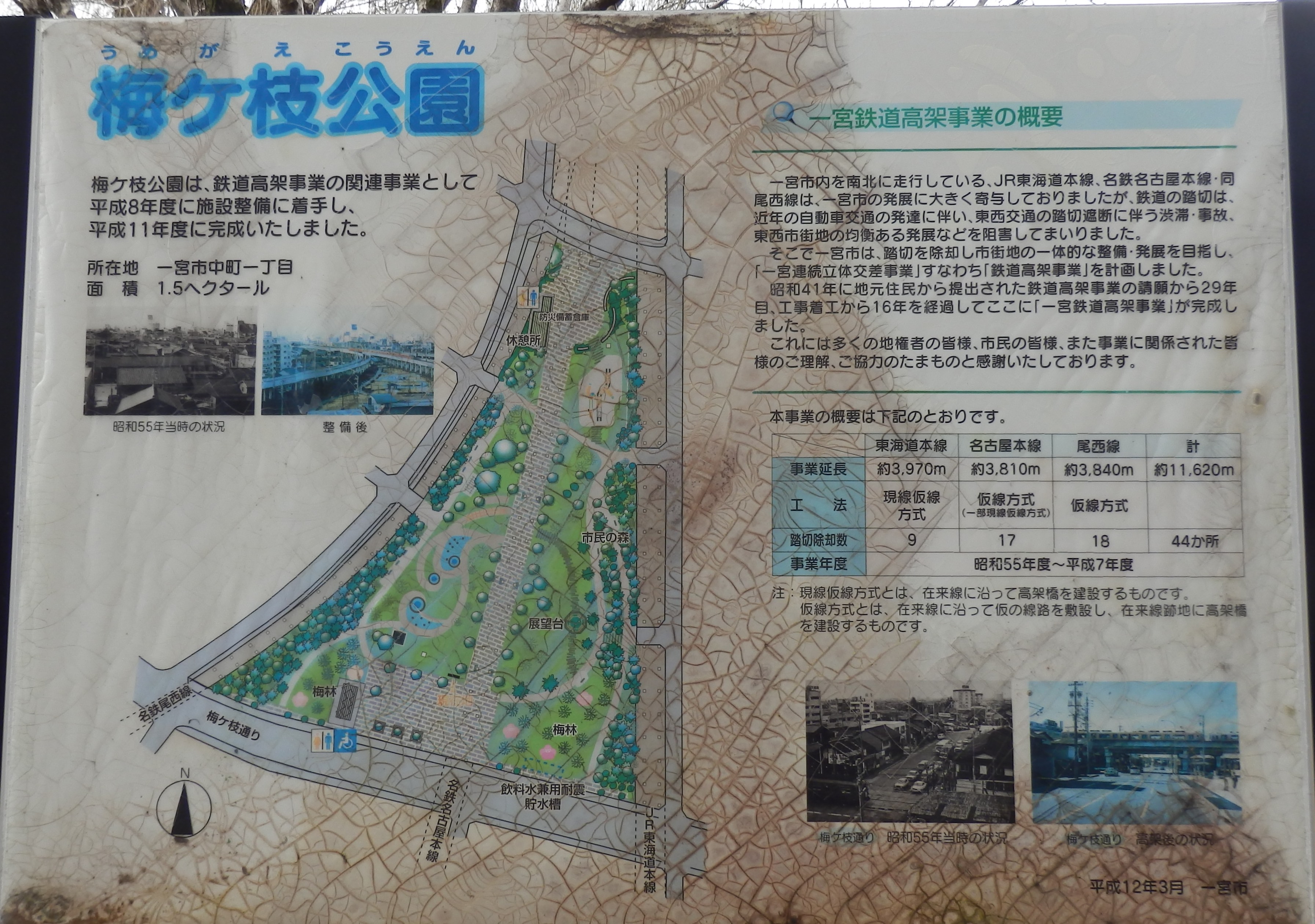

★梅ケ枝公園(市HP) TOPへ

当公園は、鉄道高架によって生み出され、公園内に鉄道が通っているため『鉄道』をテーマにした施設の整備

をしています。 平成13年度には、市制80周年記念事業「公園に夢を描こう!」により名鉄本線の高架柱に

児童のみなさんが絵を描き、薄暗い高架下が楽しく明るい雰囲気になりました。

※休憩所(無料)のお問い合わせ先:公園緑地課 電話28-8634まで TOPへ  |

全員集合(浅野公園) r64w68 TOPへ

|