近鉄・伏屋駅(2016.9.3)n64001 |

伏屋公園で打合せ(2016.9.3) n64005 |

近鉄・伏屋駅と伏屋公園(左は新川) |

伏屋公園で受付 64s001(2016.10.1) |

伏屋公園西側の新川へn64006 |

新川沿いに左岸を歩く n64008 |

正明寺n64011 |

正明寺本堂 n64013 |

正明寺:梶常吉(尾張七宝焼の元祖)墓64s003

正明寺:梶常吉(尾張七宝焼の元祖)墓64s003

| ★正明寺(しょうみょうじ)(名古屋市中川区)

山号は慧日山。「松下の蓮如さま」で知られる真宗大谷派

の寺院である。

寺宝には蓮如上人作と伝えられる木像がある。

眼光厳しく、心が静められる面持ちで、毎年旧暦の

3月24日から3日間ご開帳される。

また、寺の裏に七宝焼の元祖梶常吉の墓がある。 |

嶋井公園で休憩 014 |

嶋井公園map

愛知県名古屋市中川区島井町 |

赤星神社に着く ★(コースマップ)参照 015 |

赤星神社(赤枠内、右端は新川) |

日露戦争の碑(赤星神社内)017 |

行雲寺へ 019 |

行雲寺本堂n64020 |

閑籠門の額(行雲寺)64s005 |

旧佐屋街道(★解説参照)

その昔、東海道を旅する人が熱田の渡しからの海路を

避けて通った脇街道で、佐屋路または姫街道とも呼ば

れた。浪漫的な響きをもつこの道は万場の渡し跡から

西に延びて海部郡大治町へと続く。

街道沿には火の見櫓、低い二階家、黒壁の家、高く

土盛りした民家が並び、懐かしい日本の昔の雰囲気が

漂う。 |

佐屋街道の高札場跡(大治町)n64023 |

自性院へ(本尊は薬師如来)n64025 |

自性院観音堂 027 |

自性院で庄内川流域の河道変遷について説明を受ける007 |

再び新川へ n64029 |

無量寺の円空菩薩像の標識030 |

石垣の上に建つ民家(洪水対策)031 |

八屋孝女塚の標識032 |

八屋孝女塚 |

親孝行の娘たちを偲ぶ八屋孝女塚 |

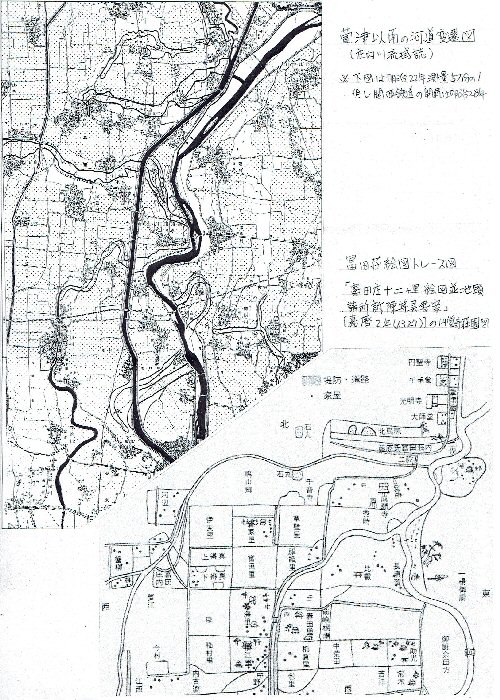

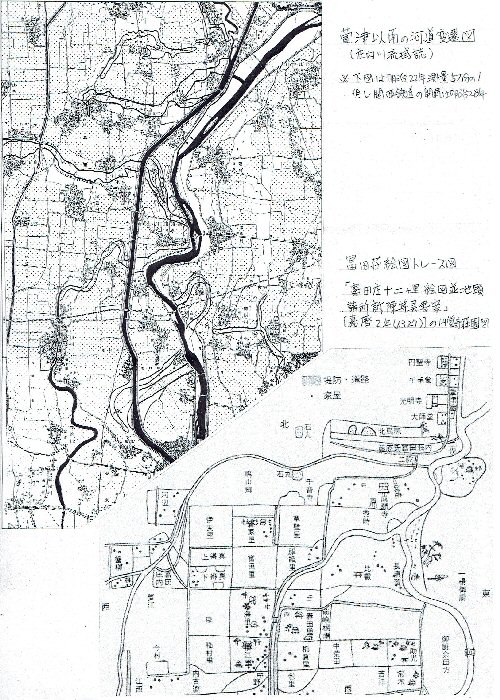

庄内川流域の河道変遷(明治22年)(★拡大版参照) |

新川と庄内川の間の堤防を歩く035 |

庄内川河口より11km地点 036 |

名古屋駅前ビル郡が間近に見える037 |

昼食予定地 038 |

庄内川堤防から名古屋遠望012 |

全員集合(庄内川堤防)014 ★topへ |

再び新川沿いを歩く041 |

新川橋西詰の美濃路上にある津島街道道標047 |

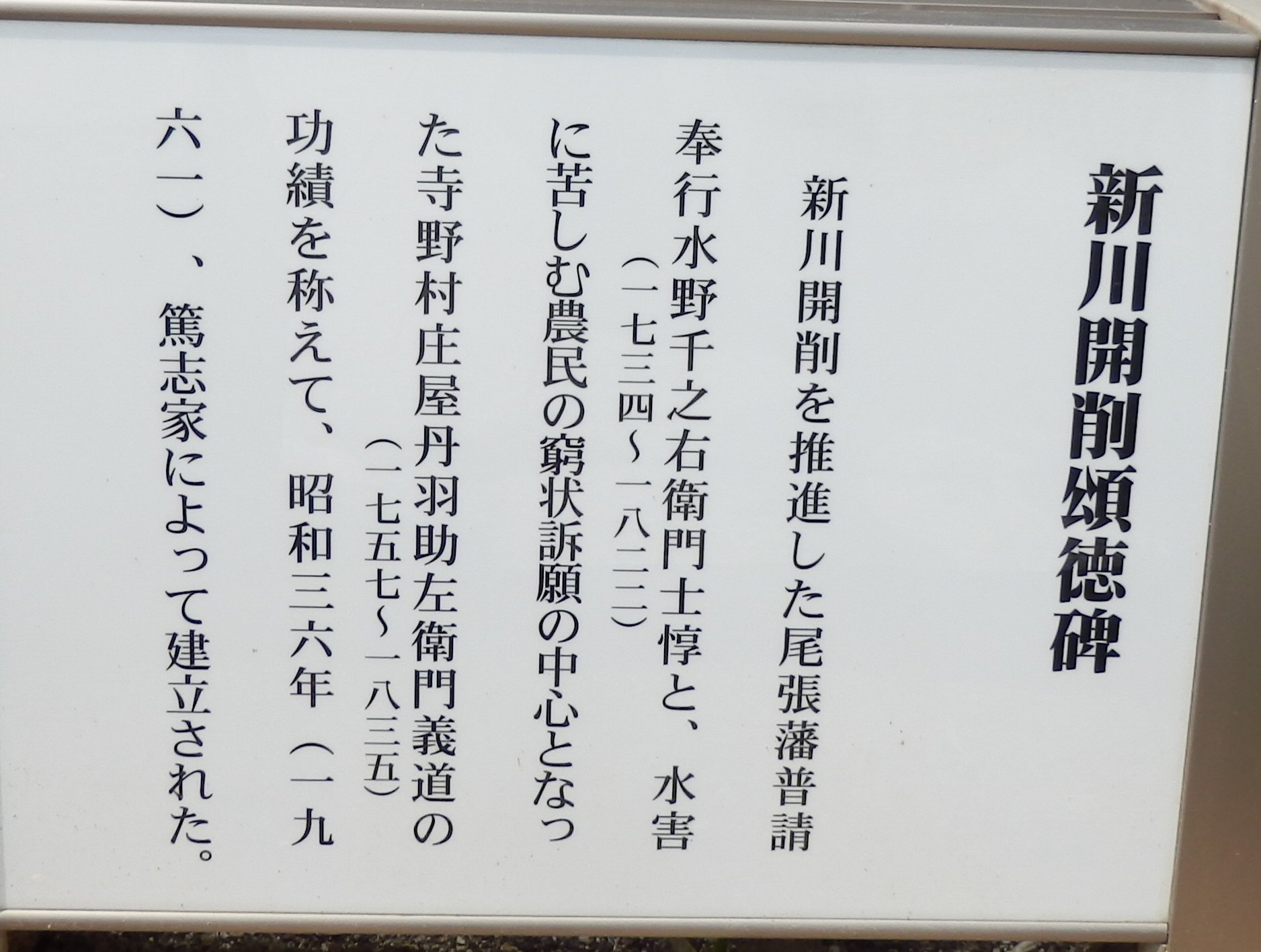

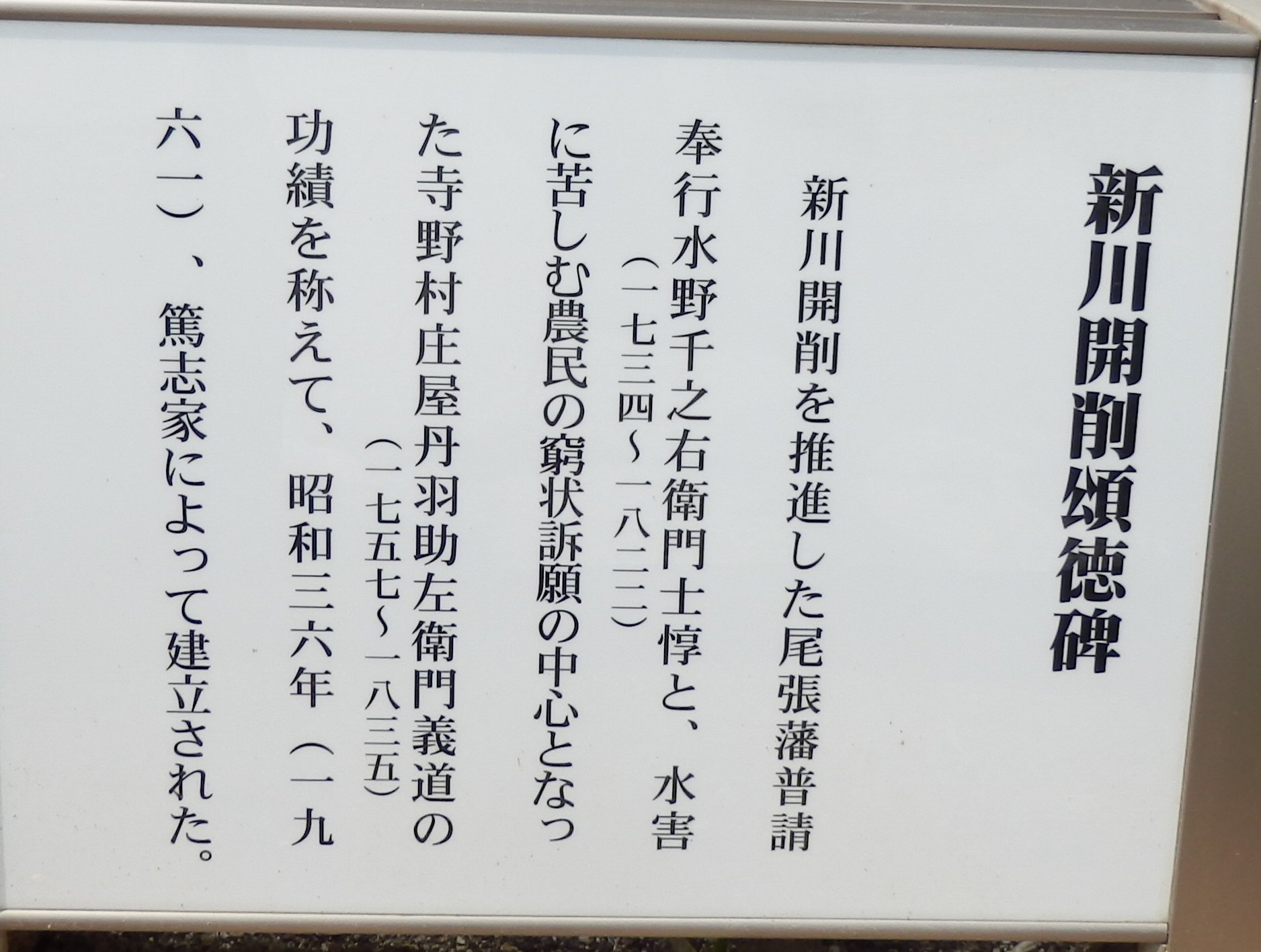

新川(総延長27km)開削の解説板050 |

新川開削者等を讃える碑 n64w049 |

新川開削の説明を聞く016 |

新川開削の説明(完成は天明7年・1787)(2016.10.1)015 |

清須市合併記念樹(春日・清須市の合併2009年10月1日)017 |

清須市役所018 |

正面は清須市役所(手前は新川) 054 |

宮前公園で休憩056) |

再び新川を遡上する 058 |

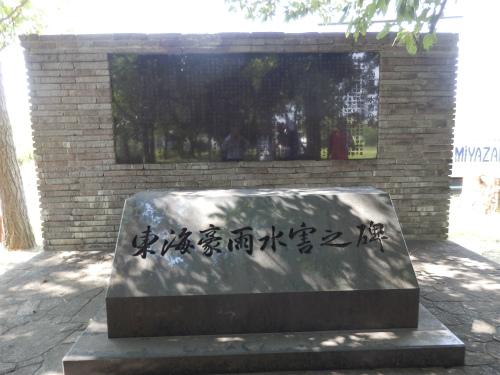

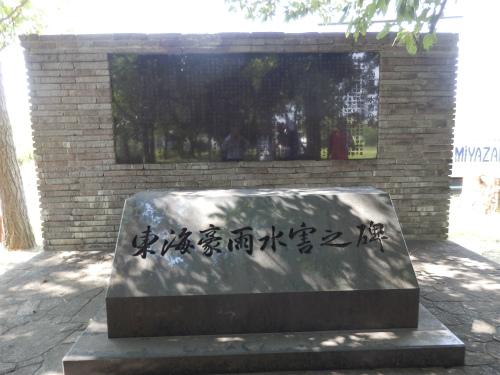

東海豪雨水害の碑(あし原公園) 059 |

堤防に咲く彼岸花(2016.10.01)026 |

平田橋事件殉職記念碑033 |

平田橋事件殉職記念碑(右上) 064 |

上小田井駅へ到着 063 |

『用語解説』 ★topへ

★伏屋駅 ★topへ

伏屋駅(ふしやえき)は愛知県名古屋市中川区伏屋2丁目にある近畿日本鉄道(近鉄)名古屋線の駅。駅番号はE06。

「駅構造」

下り線は単式1面1線のホームを持つ高架駅、上り線は単式ホーム1面1線のホームを持つ地上駅。ホーム有効長は3両分

(高架ホームは4両分)。駅舎(改札口)は2番のりば側桑名寄りにあり、反対側の1番のりばへは構内踏切で連絡して

いる。かつては、学生専用口が併設されていたが、改札の自動化とともに廃止された。現在、高架化工事が進行中で

ある。現状改札口を出て駅の反対方向へ(伏屋3丁目・助光・前田西町方面など)向かうには、かなり大回りをしなけ

ればならないが、高架後は解消される。高架ホームへは階段のほか、エレベーターでも連絡している。

自動改札機は日本信号製で、全て出場時2枚一括処理・PiTaPa・ICOCA対応。なお、自動改札機・自動精算機とも

回数券カードに対応している。

スルッとKANSAI及びJスルーカードはエリア外のため、前述の各設備での利用はできない。ただし正式にアナウンス

されてはいないが、券売機(高額紙幣対応タッチパネル式)に同カードを挿入することにより切符を購入することが

できる。

★topへ

★伏屋公園(愛知県名古屋市中川区伏屋4丁目) ★嶋井公園(名古屋市中川区島井町)

★topへ ★topへ

★赤星神社(名古屋市中川区富田町千音寺字赤星裏)

中川区、千音寺ジャンクションのすぐ脇にある神社です。星の神を祀る神社はめずらしく市内にあるのは数カ所で、

赤星神社はそのなかの一つです。この辺りでは、よく知られた神社で由緒もある古社です。室町時代の創建である

とも伝えられています。星を祀る神社は「七夕の織り姫と彦星」の関わりなのか、縁結びのスポットとされている

所もあります。

★topへ

★行雲寺(HP参照) ★topへ

今から1380余年前、推古天皇20年(613)聖徳太子がこの地を訪ねられた時、千手観音と弥陀三尊

(阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩)を安置するため小堂を建立され、その霊験はあらたかで多くの参詣者があった

と云う。後に聖武天皇(724〜)が病になられた時、 この観音さまに祈願され病が平癒されたことにより、太子

ゆかりの小堂は天皇の勅命により 、勅使・従一位、右大臣・豊成卿は 天平19年正月(747)・金泥金剛般若経と

山号・寺号の勅額を拝領し、寺領10町歩 ・境内3町歩余を賜い七堂伽藍・十八坊舎を建立し、太子の遺徳を冠し、

聖徳山千手観音寺が勅願寺として創建されました。

のち天平宝字7年(764)に時の住職實雅は千手観音の霊告により奈良の當麻寺で豊成卿の息女・中将姫

(ちゅうじょうひめ)に戒を授け、神護景雲3年(769)姫は伊勢太神宮参拝のおり、 父・豊成卿の旧跡であること

を慕い千手観音寺に参拝し、この時観音の告げを受け、山門楼上にこもり、浄土経を書写し、これを納めた事から

中将門・閑籠門(かんろうもん)と呼ばれ、今でも山門にはその由緒にちなみ閑籠門の額が掲げられています。

当時の山門は応仁の乱 (1467〜)で焼け落ちて楼上に安置されていた阿弥陀如来像は一部分が溶けて無事であった

ことから、後世火防(ひぶせ)の阿弥陀様として久しく信をあつめ、現在も秘仏とされています。

その後千手観音寺は年久しくして盛衰を重ね、この地に荘園(富田荘)が成立したころ(1087〜)には千音寺と

略称され、鎌倉の圓覺寺所蔵の富田荘図(1326頃)にその名がみえる。

その前後して、堀川関白兼道公六世の孫・本多三河守・政家の子、左近丞政春は無常転変の世をはかなみ、世上の

栄利をきらっつて出家し一音と名乗っていたが、相模の国・国府津で教化されていた親鸞聖人のもとに赴き、弟子

となって西光坊の法号を授かり、嘉禎元年(1235)聖人が諸国教化の途中、千音寺に立ち寄られた時も随伴し、

この地が一音先祖の所領地であっつたことから暫らく逗留後、聖人の命により廃寺同然の千音寺を再興し、新たに

西光坊と称して創建した。

その後宗派も天台宗から浄土真宗に転派しました。 以後法灯は星霜年移り第十世・教尊の時、文明年中

(1469〜)蓮如聖人が当地において教化され再び隆盛したので教尊をもって中興の祖としています。

世を下って天正年中(1573〜)親鸞聖人より一音が賜った鏡の御真影(親鸞聖人が生き写しされた鏡)が紛失し

全国を行脚して雲間をまさぐる程に労苦し、無事に帰山したことに因み寺名を現在の行雲寺と改称しました。

2 行雲寺(ぎょううんじ)の宗派は?

真宗大谷派(しんしゅうおおたには)=本山は京都の東本願寺(真宗本廟=しんしゅうほんびょう)です。

:浄土真宗は更に10以上の派に分かれています。

大谷派(京都・東本願寺) 本願寺派(京都・西本願寺) 高田派(三重県・専修寺)

興正派(京都・興正寺) 仏光寺派(京都・仏光寺) 木辺派(滋賀県・錦織寺)

出雲路派(福井・毫摂寺) 誠照寺派(福井・誠照寺) 三門徒派(福井・専照寺)

山元派(福井・証誠寺)などで、特にこれらの派を真宗十派と総称しています。

浄土真宗を開いた人は

親鸞(聖人)[1173〜1262](しんらん)です。見真大師(けんしんだいし)とも云います。

最初に宗派を開いた人を宗祖(しゅうそ)・開祖・開山・御開山(ごかいさん)等といい、尊号をつけて〇〇聖人

(しょうにん)と呼ぶ。

上人(しょうにん)と呼ぶ場合は一般に二代目以後である。 親鸞聖人(初代)・蓮如上人(8代目) 大谷派は

現在25代・浄如(じょうにょ)上人(門首)です。

各宗本山の最高位者の呼び方には、貫主・管主・法主・門主・門首などがある。

一般寺院の住職の呼び方は地域、宗派により様々で、尾張地域では(ほういんさま=真言宗

おしょうにんさま=日蓮宗 おっさま=禅宗系・天台宗 ごえんさま・ごえんじゅう(院主から)=真宗系

・・・・と普通呼ばれ れているようである。関東ではダンナ・ダンナサマ(檀那寺から?)等の呼び方もある。

★topへ

★自性院(〒490-1143 愛知県海部郡大治町大字砂子字千手堂710)

町指定有形文化財に木造・薬師如来座像がある。

(右端は新川。佐屋街道が西から自性院の角を南へ通っている。)★topへ

町指定有形文化財に木造・薬師如来座像がある。

(右端は新川。佐屋街道が西から自性院の角を南へ通っている。)★topへ

★円空(wikipedia参照) ★topへ

円空(寛永9年(1632年)-元禄8年7月15日(1695年8月24日))は、江戸時代前期の木食僧(廻国僧)・仏師・歌人。

特に、全国に「円空仏」と呼ばれる独特の作風を持った木彫りの仏像を残したことで知られる。

円空は生涯に約12万体の仏像を彫ったと推定され、現在までに約5,300体以上の像が発見されている。

円空仏は全国に所在し、北は北海道・青森、南は三重県、奈良県までおよぶ。多くは寺社、個人所蔵がほとんどである。

その中でも、岐阜県、愛知県をはじめとする各地には、円空の作品と伝えられる木彫りの仏像が数多く残されている。

その内愛知県内で3,000体以上、岐阜県内で1,000体以上を数える。また、北海道、東北に残るものは初期像が多く、

岐阜県飛騨地方には後期像が多い。多作だが作品のひとつひとつがそれぞれの個性をもっている。円空仏以外にも、

多くの和歌や大般若経の扉絵なども残されている。

★佐屋街道の動画(参照)

★佐屋街道(wikipedia参照)は、江戸時代に東海道の七里の渡しの迂回路として開設・利用された脇往還(脇街道)

で、佐屋宿は東海道宮宿と桑名宿とを結んでいた。佐屋路(さやじ)とも呼ばれる。

佐屋街道(佐屋路)は、尾張初代藩主である徳川義直が開いた道だといわれている。宮宿から佐屋宿まで陸路で6里

(約24km)を行き、佐屋宿から桑名宿までは川船による三里の渡しで結ばれ、宮から桑名まで9里(36km)あり、

七里の渡しよりも2里(8km)ほど長くなった。宿場は東海道のものに比べれば小規模であり、渡し場のあった佐屋

以外は本陣も一軒ずつしかなかった。

佐屋街道は1634年(寛永11年)、徳川家光の上洛に伴って開かれたものであるが、大坂夏の陣へ向かう徳川家康が

佐屋を通ったとの記録もあり、それ以前から既に道としては存在していたと言われる。開設された当初は万場、佐屋

の2宿であったが、1636年(嘉永13年)に岩塚宿が、1647年(正保4年)に神守宿が設けられた。

1666年(寛文6年)には東海道の脇往還として幕府に公認されている。明治期に入ると明治天皇の往来にも繰り返し

使用された。しかし、幕末から明治にかけての交通量の増大に応えられなくなったほか、佐屋湊の設けられていた

佐屋川(現在は廃川)の土砂の堆積により川船の往来が難しくなったことから、1872年(明治5年)1月8日の太政官

布告により新たに前ヶ須(弥富市)を通る新東海道が定められ、佐屋街道はその歴史を終えた。★topへ

★親孝行の娘たちを偲ぶ八屋孝女塚(pdf) ★topへ

★新川(wikipedia) ★topへ

新川は、愛知県名古屋市とその周辺を流れる庄内川水系の河川。江戸時代に開削された人工河川で、それまで庄内川

に流れ込んでいた複数の川の水を名古屋西部からそらし、増水時には、新川洗堰を通じて庄内川の水を迂回させる

目的で作られた。

一級河川であるが、平成18年1月に特定都市河川にも指定されていて新川洗堰とともに、愛知県が管理を受託している。

江戸時代のこの地帯は、庄内川に一気に中小河川の水が流れ込み洪水の常習地で、名古屋の城下町はたびたび被害を

受けた。これらの中小河川の水が庄内川に集まりすぎるのを防ぐために、人工河川(運河・放水路・バイパス)として

掘削されたのが新川である。幕府から援助を受け、尾張藩と地元農民が協力して完成した河川である。

★新川開削記念碑(新川開削の立役者)〔江戸時代〕水野千之右衛門

清須の中心を流れている新川は自然にできた川ではなく、江戸時代の人たちが平野を掘ってつくった人工の川です。

この新川をつくった立役者の一人が水野千之右衛門です。

新川ができる以前、庄内川には多くの支流が流れ込み、大雨のたびに洪水がおこり大きな被害をもたらしていました。

この事態を解決するため尾張藩は新たに新川を開削して支流の一部を伊勢湾に誘導することを計画します。

この大工事の中心人物となったのが治水学に優れた水野千之右衛門でした。

工事は天明5年(1785年)に始まり、ほぼ三年の月日を費やして完成(天明7年・1787年)し、ようやく近隣の村々は

洪水の悪夢から解放されることになったのです。(総延長27km)

文政2年(1819年)には千之右衛門の功績をたたえる記念碑が建てられその偉業を現代に伝えています。

★(清須市:清須の人物伝参照) ★topへ

★清須市役所(HP) ★清須市(wikipedia)

清洲は戦国時代に織田信長の本拠地となった。地形は比較的平坦で、庄内川の下流域にあり、ほとんどの地域が海抜

10m未満であるため、2000年の東海豪雨の際には、現在の市域の各所(特に旧西枇杷島町)で多数の浸水被害が生じた。

歴史的に、徳川家康による清洲越しで城下町がまるごと名古屋に移転するまで、尾張の首府として東海の巨鎮と称され、

織田信長の青年時代の根拠地清須(清洲)、安土桃山時代に福島正則が城主だった城下町という由緒がある。

また江戸時代以後は、美濃街道の宿場町「清須宿」、同街道の市場「枇杷島市」が存在していた。枇杷島市においては

その財力を背景に江戸時代より町内会ごとに名古屋型山車が作られており、江戸時代末期の1802年(享和2年)より

尾張西枇杷島まつりが行われている。当祭は、名古屋東照宮の祭礼の形態を引き継ぐ数少ない祭として知られている。

2005年(平成17年) 7月7日 - 西春日井郡西枇杷島町、清洲町、新川町が合併し発足。

市名の由来は、この地に古くからある地名に由来する。「きよす」の表記は「清須」と「清洲」の両方が混在しており

歴史書によって異なる。

伊勢神宮領を記録した14世紀中頃の『神鳳鈔(じんぽうしょう)』に「清須御厨(きよすみくりや)」として記載され

ているのが最古の記載としているが諸説ある。江戸時代初期に書かれた書物『三河物語』には「清須」、同時代に書か

れた書物『信長公記』には「清洲」と書かれている。合併後の新市名には、前者の「清須」を採用した。

2009年(平成21年)10月1日春日町を編入

★topへ

★宮前公園(清須市)

★topへ ★topへ

★あし原公園(名古屋市西区あし原町)

(この場所で2000年9月11日〜12日、集中豪雨のため新川の堤防が決壊し東海豪雨水害の碑がある)

★水害の碑に託す・参照

★topへ

◎あし原公園(一宮友歩会第64回例会・参照)

西区あし原町、街区公園0.61ha、開園は1982年。東海豪雨水害の記念碑がある。

毎年9月11日早朝に「東海豪雨を語り継ぐ会」が追悼式をおこなっている。 ★topへ

◎あし原公園(一宮友歩会第64回例会・参照)

西区あし原町、街区公園0.61ha、開園は1982年。東海豪雨水害の記念碑がある。

毎年9月11日早朝に「東海豪雨を語り継ぐ会」が追悼式をおこなっている。

|

★平田橋殉職記念碑 ★topへ

<概要>

自由民権運動の激化は,1884年(明治17)の秩父事件で一応終息したが,各地の自由党員の一部には,全国的な

蜂起を画策している者もいた。そのような状況下,愛知自由党の青年党員の中には,軍資金を集めるため,博徒とも

合流して高利貸しの家に押し入って金を強奪する者もいた。強盗は50数回に及んだが,その過程で,名古屋近郊の

平田橋で警ら中の巡査二人が惨殺される事件が起きた。この事件をきっかけに大島渚ら20数名が検挙された。

この一連の事件を名古屋事件と呼んでいる。

自由民権運動末期の過激な事件であったが,その過程で亡くなった2人の巡査の殉難記念碑が平田橋近くに建て

られている。

★上小田井駅

上小田井駅(かみおたいえき)は、愛知県名古屋市西区貴生町にある、名古屋鉄道(名鉄)と名古屋市営地下鉄

の駅である。2社局の共同使用駅であり、名鉄が管理している。manacaが利用できる。

当駅は、名鉄の乗車券確認システムが導入されている(小牧線・上飯田線の上飯田駅は名鉄管理駅でありながら

同システムが非導入となっている)。駅番号は名古屋市営地下鉄がT01、名古屋鉄道がIY03。

名鉄が西春日井郡西春町(現北名古屋市)で営業していた平田橋駅(ひらたばしえき)が当駅の前身にあたる。

地下鉄鶴舞線の延伸・相互直通に先立って、1991年に名古屋市内へ移転し、上小田井駅として新たに開業した。

★topへ

|

★(コースマップ)★友歩会(HP)★名古屋市★大治町★清須市★全員集合

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ