友歩会新川編Part1・下見&例会レポート (詳細・拡大)

H28(2016).9.3(土)下見&H28.10.1(土)例会

★(コースマップ)参照 ★友歩会(HP) ★名古屋市 ★大治町 ★清須市

★美濃路の歴史 ★新川開削 ★東海豪雨 ★庄内川流域の河道変遷

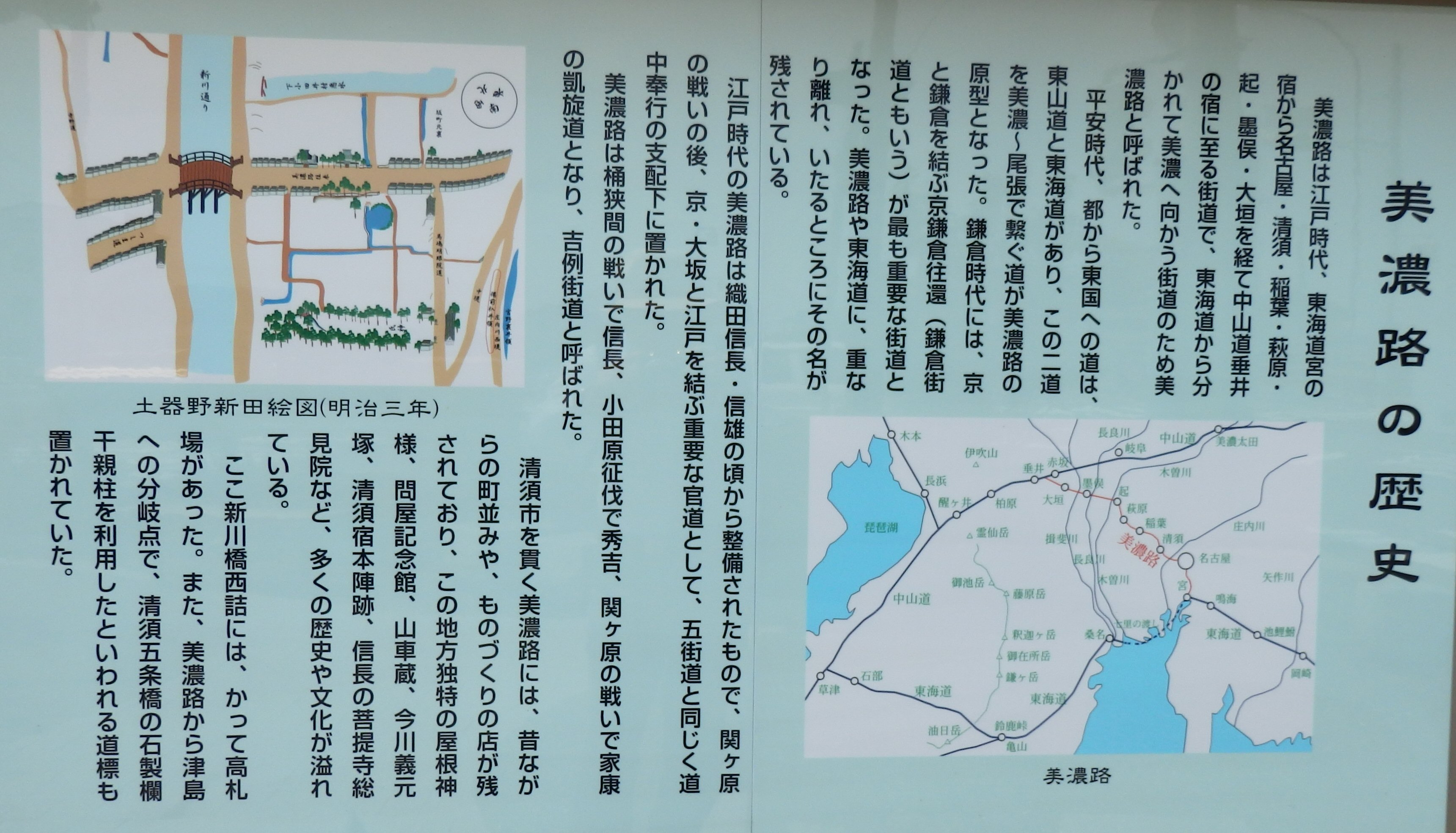

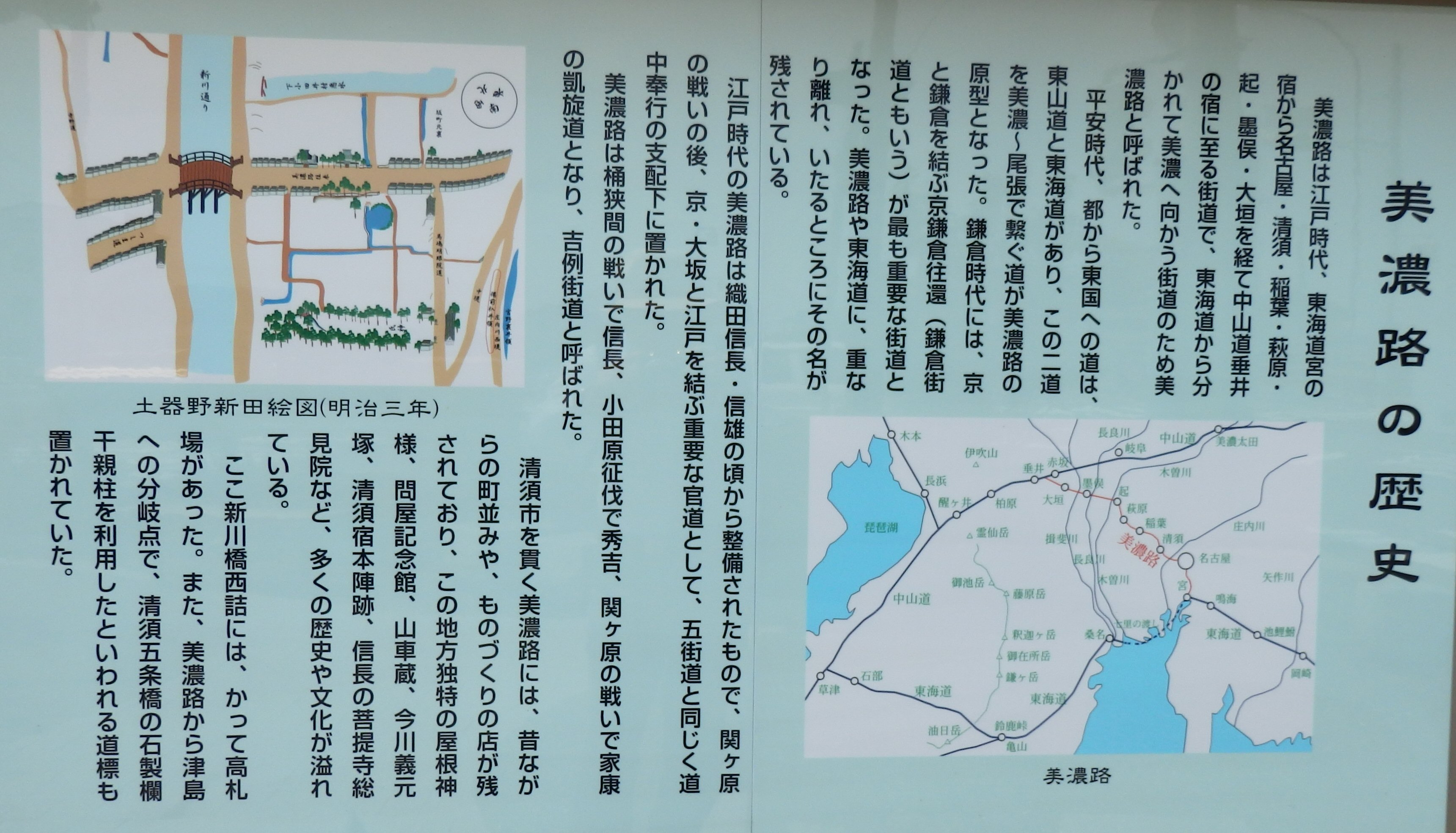

美濃路の歴史

★topへ |

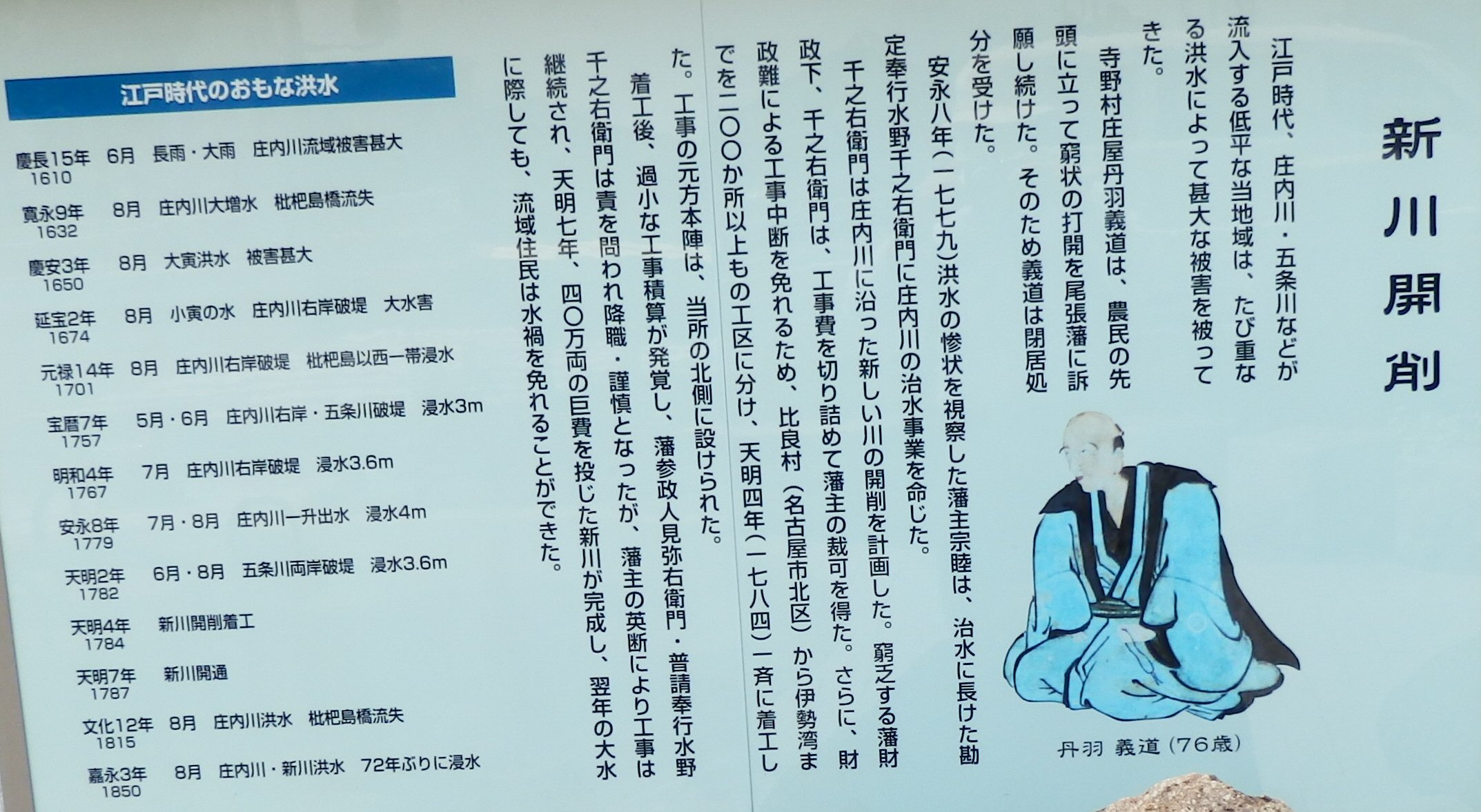

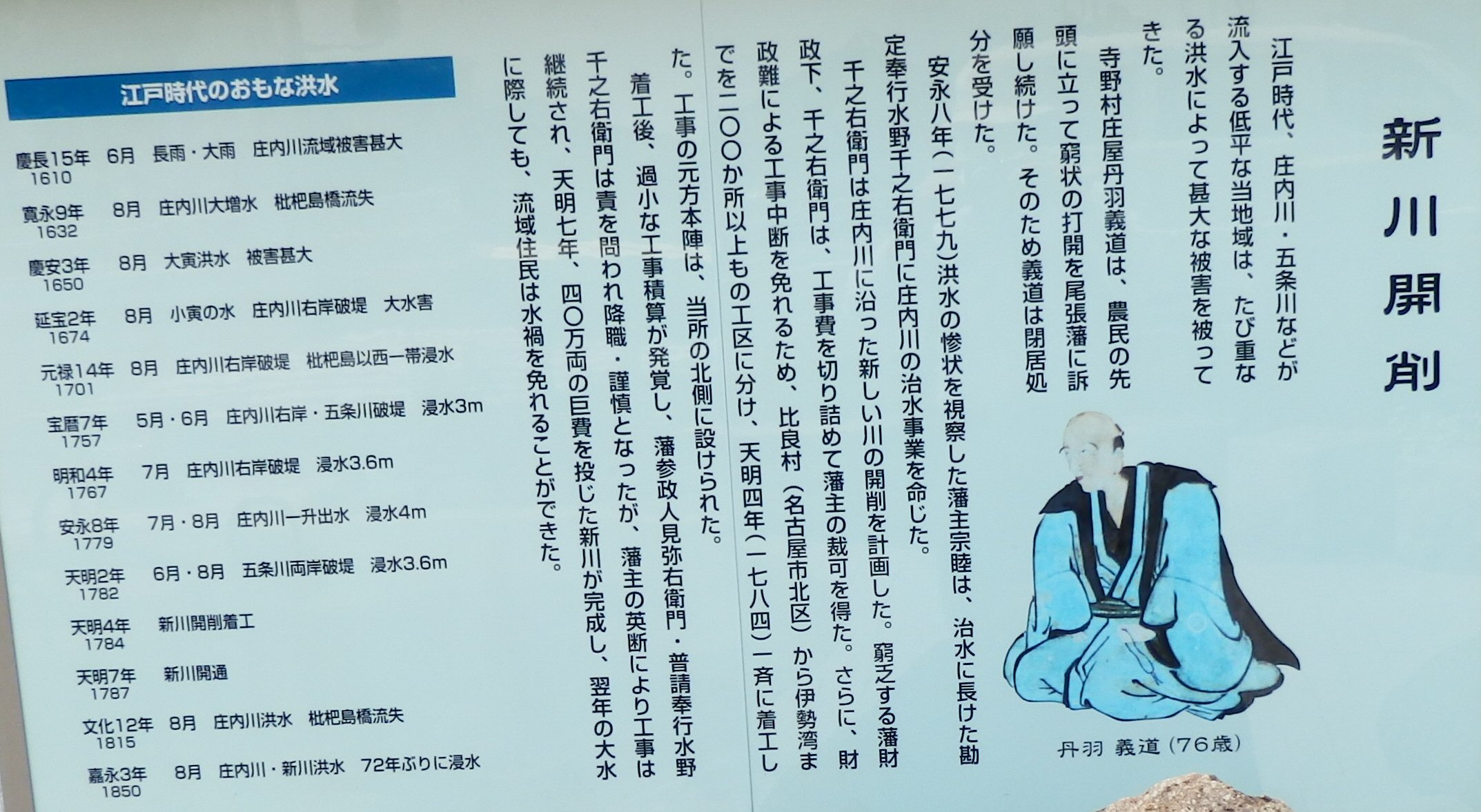

新川開削 ★topへ

★top

★新川の掘削を命じた宗睦(Web参照)

名古屋は、江戸時代を通じて自然災害が頻発した。特に悩まされたのは、庄内川の氾濫だった。尾張藩内の庄内川水系の

堤防の決壊は、慶長8年(1603)から265年続いた江戸時代の間に、40回以上起きている。5年か6年に1回起きたことになる。

その原因の一つとして尾張藩が開府して以来、瀬戸や多治見などの庄内川の水源地において、窯業の燃料のために山林の

乱伐が行われたために、庄内川の河床が上昇し、破堤しやすくなったことがあげられる。また、尾張藩は名古屋城下を守る

ため、庄内川の南岸の堤防を高くすることで、水が北側に流れるように仕向けていた。

だから、洪水は主に庄内川の北側に集中した。

庄内川水系の中でも特に被害が多かったのは、現在の名古屋市北区味鋺から中小田井にかけての地域だった。

宝暦7年(1757)の洪水では庄内川北側の村々で堤防がいっせいに決壊し、支流も破堤したため比良・大野木から清洲一帯

まで浸水した。

河川の改修は切実なものとなり、宝暦11年に藩主となった宗睦は大規模な工事を命じた。工事の内容は、新川の開削、

五条川の瀬替、堀川上流部の開削、日光川の切り開きなどだった。

新川は、庄内川の分流を新たに造ったものだった。味鋺村と大野木村境の堤防を切って洗堰を造り、さらに庄内川に合流

していた大山川、合瀬川、五条川を、新規に掘削した新川に付け替える工事を行った。

これによって庄内川の洪水は、新川に流れ込むようになり、洪水が減った。

[参考文献『新修名古屋市史』(名古屋市市政資料館)]

★尾張の殿様列伝 第九章 〝藩中興の祖〟宗睦 (2)(Web参照)

宗睦と治水工事についての秘話を、もうひとつご紹介しよう。

庄内川の分流工事が始まる直前の天明三年(一七八三)秋のこと。ときおり豪雨の混じる長雨がつづき、大野木村

(名古屋市西区)の堤防が決壊しそうになった。懸命に土嚢を投げ入れる村民たち。だが、濁流はすでに堤防を呑み込む

勢いとなり、もはや人力では及ばぬ状態となったときであった。

降りしきっていた雨が突如やみ、雲間から太陽がまぶしく顔をのぞかせた。

「おお、天の恵みだ!」

小躍りした村人たちは、再び作業をつづけ、見事に堤防を守りきったのである。

互いに肩を叩き、歓び合う村人たちを見て隣の押切村の庄屋、一いっ東とう利助が告げた。

「みなの衆、よう聞け。雨がやんだのは、宗睦さまのお陰なんじゃ」

「殿様のお陰? どういうこっちゃ」

首をひねる村人たちに、利助がこたえる。

「家臣を早馬で熱田さんまで走らせ、晴天の祈願をされたそうな」

一瞬、静まり返る人々。そのうち、だれいうとなく、「わしら、殿様のお気持ちに沿えるよう、一鍬ずつでも川底の砂を

すくい、堤防を頑丈にしていこまい」「そいつはええ考えだ」という仕儀になった。というのも、堤防が決壊するのは、

上流から流れてきた砂礫が川底にたまり、隆起したところを豪雨に襲われると、たちまち水位が上がるためであった。

この自発的な工事の頭かしらには、利助がなり、〝鍬初め〟は同年十二月四日に決まった。

その当日、愕くことに大野木の堤には周辺の村々をはじめ、伝え聞いた遥か木曾谷からも人が集まり、その数二千人を

越えた。中には、藩校明倫堂の督学、細井平洲が連れてきた一門の姿も見られた。

こうなると、藩も捨ててはおけず、酒や肴をふるまって、労をねぎらった。そして、工事の合間に藩主自らが激励に

訪れ、村民らを感激させたのである。

官民が一体となった空前のこの工事は、もっぱら藩主宗睦公の仁徳によるものとされ、御冥加普請と称されて、その後

一種の流行になったという。

ところが、いつの世にも悪知恵の働く輩がいるもの。御冥加普請といつわって工役を強いるお役人が現れ、ついには

その弊害を正すこととなった。

さて、治水工事に関しては、幕府の評定所も絡んだ、こんな痛快な話も残っている。主人公は、宗睦によって抜擢された

川並奉行兼北方代官の酒井七ひち左衛ざえ門もんである。

そのころ木曽、長良、揖斐の木曽三川とその支流は、城を水害から守るため、左岸はすべて「御囲おかこい堤つつみ」と

呼ばれる高く堅固な堤防が築かれていた。このため対岸の住民は、しばしば洪水に襲われ、やむなく周囲を丸く土手で

囲った輪中わじゅうをつくって自衛した。

一方、薩摩藩の多大な犠牲のもとに完成した宝暦の治水工事によって、水害は減ったが、その半面、美濃・柳やな津いづ

村の一帯は工事に伴ってつくられた洗堰あらいせきのため、大雨のたびに長良川の水位が上がり、支流の境川へ逆流した

水で甚大な被害を受ける結果を招いた。

困った村民らは、この水害を防ぐ堤防を築いてほしいと、再三代官所へ願い出たが、上流の猛反対にあって、許可され

なかった。

仕方なく人々は、畑に堆肥を入れるという名目で、こっそりと土盛りをして洪水を防ごうとした。

これが畑繋はたけつなぎ堤つつみである。

しかし、この苦肉の堤も上流部から提訴を受けた代官所の手で、取り払わされてしまった。それどころか、天明四年

(一七八四)、代官所へ強訴した輪中の代表、奥村元右衛門ら四人は投獄され、後に全員獄死した。

こうした状況下、改めて畑繋堤の築堤を懇願された酒井代官は「流れた土を原型に戻す」名目で、これを黙認した。

収まらないのは反対派。直ちに江戸評定所に訴え出た。

ところが、評定所において七左衛門は「天が人を愛すること一視同仁なり。ひとり上流の民のみ天下の民にして、その他

は民にあらざるの理なし」と、堂々と所信を述べた。

この弁に感銘を受けた評定所の奉行は、七左衛門を賞賛し、工事を認めた。これを聞いた宗睦は大いに歓び、七左衛門に

脇差一振りを与えたという。二年後、畑繋堤は完成した。

住民たちは、大恩人の酒井代官と牢死した四人の碑を柳津町の慈眼寺じがんじに建て、畑繋大神宮に霊を祭って、今も

その徳を称えている。

この七左衛門、浪人をしていたころ、その才を認められて藩士に登用された。以後順調に出世し、文化二年(一八〇五)

川並奉行兼北方代官に栄進したのである。

しかし、七左衛門は宗睦公が亡くなったあと、同じように抜擢された家臣と同様、藩から冷たくされ、不遇な晩年を

送った。

これまでの話でもお分かりのように、宗睦は治水事業ひとつとっても、人見弥右衛門や水野千之右衛門、あるいは

酒井七左衛門といった有能な家臣を登用して、それぞれ期待どおりの仕事をさせている。

そして、彼ら家臣自身も殿様が自分たちの仕事をしっかりと評価してくれる、後押ししてくれるという自信を持っていた

からこそ、存分に力が発揮できたのであろう。

言葉を変えていえば、秀吉が「人たらし」といわれたように、宗睦は人使いの達人でもあったといえよう。

こんなエピソードがある。

寛政の改革で有名な松平定信が、老中首座に就いた天明七年(一七八七)からほどなくのころ、たまたま上京のため

木曾を通りかかった。すると道中いたるところで、木曾代官山村甚じん兵衛べえ(良由)の善政を称える声を耳にした。

中には、「あの方こそ神仏の生まれ変わり」などと大仰に敬慕する農民もあり、強く胸を打たれた定信は、藩政の改革

に着手しようとしていた矢先だったこともあり、陣兵衛をぜひ幕府に召し出そうと考えた。

その後、江戸城で宗睦と顔を会わせたのを幸い、定信はさっそく切り出した。

「木曾代官の山村甚兵衛なる者、まことに

優れた人物。幕府においても大いに才能を発揮させたく存じますが、尾張家におかれてはご支障ございませんでしょうか」

これにたいして宗睦は、後日返答を申し上げると即答を避けた。

そして、ただちに国許で調べさせ、なるほどと納得するとともに、己の家臣掌握の至らなさを羞じたい思いをした。

甚兵衛は天明元年に家督を相続し、九代目当主の座に就いたとき、家の財政はきわめてきびしい状態にあった。

財務に長けた甚兵衛は、思い切った節約と種々の収入策を講じて、数年も経たぬうちに借財を返済した。

いや、それどころか、当時木曾を襲った凶作のさいには、自ら領地を巡回して歩き、困窮する農民たちに惜しみなく金品

や、穀類を分かち与えたのである。

「あの者は、当藩においても別に命じたき儀もござれば」

宗睦が定信に、断りを入れたのはいうまでもない。すぐさま甚兵衛を家老に取り立て、藩政に参画させるとともに、

従五位下伊勢守に任官させたのである。

★平洲塾51「名君・徳川宗睦<むねちか>(上)」(東海市Web参照)また、★平洲記念館・郷土資料館参照

|

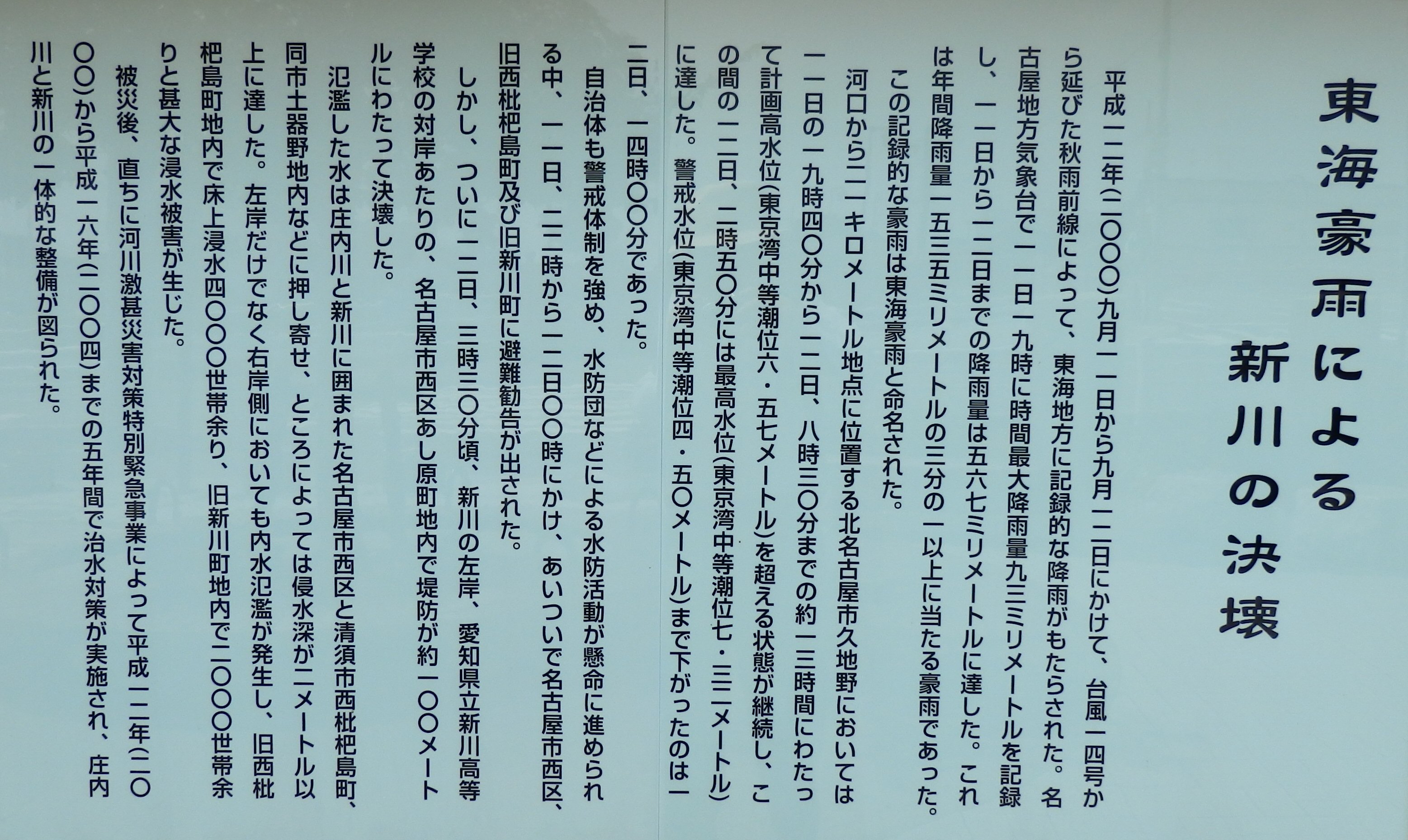

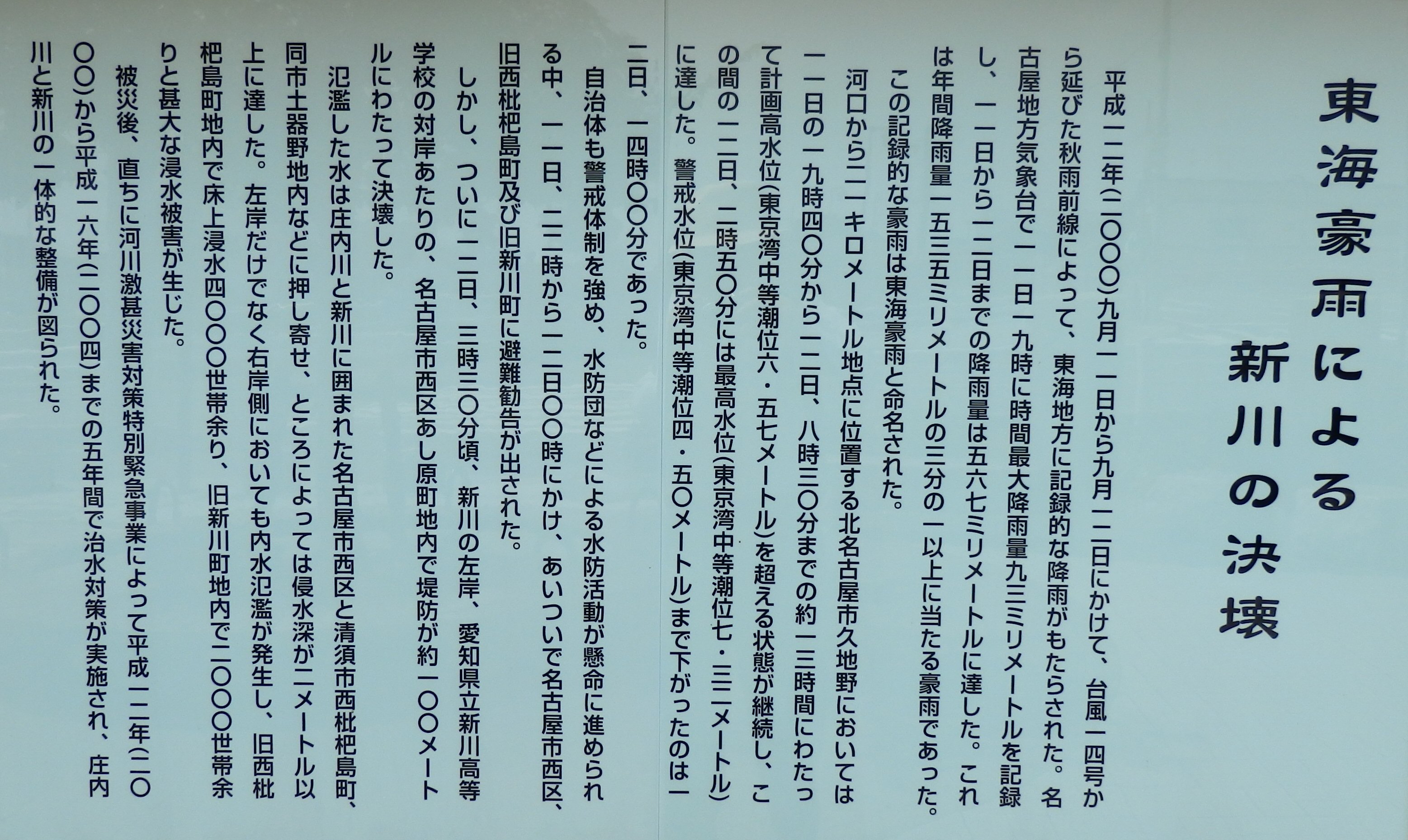

★東海豪雨(Web)による新川の決壊 ★topへ

★top

★災害の記録(写真) ★あし原公園内には東海豪雨災害記念碑がある。 |

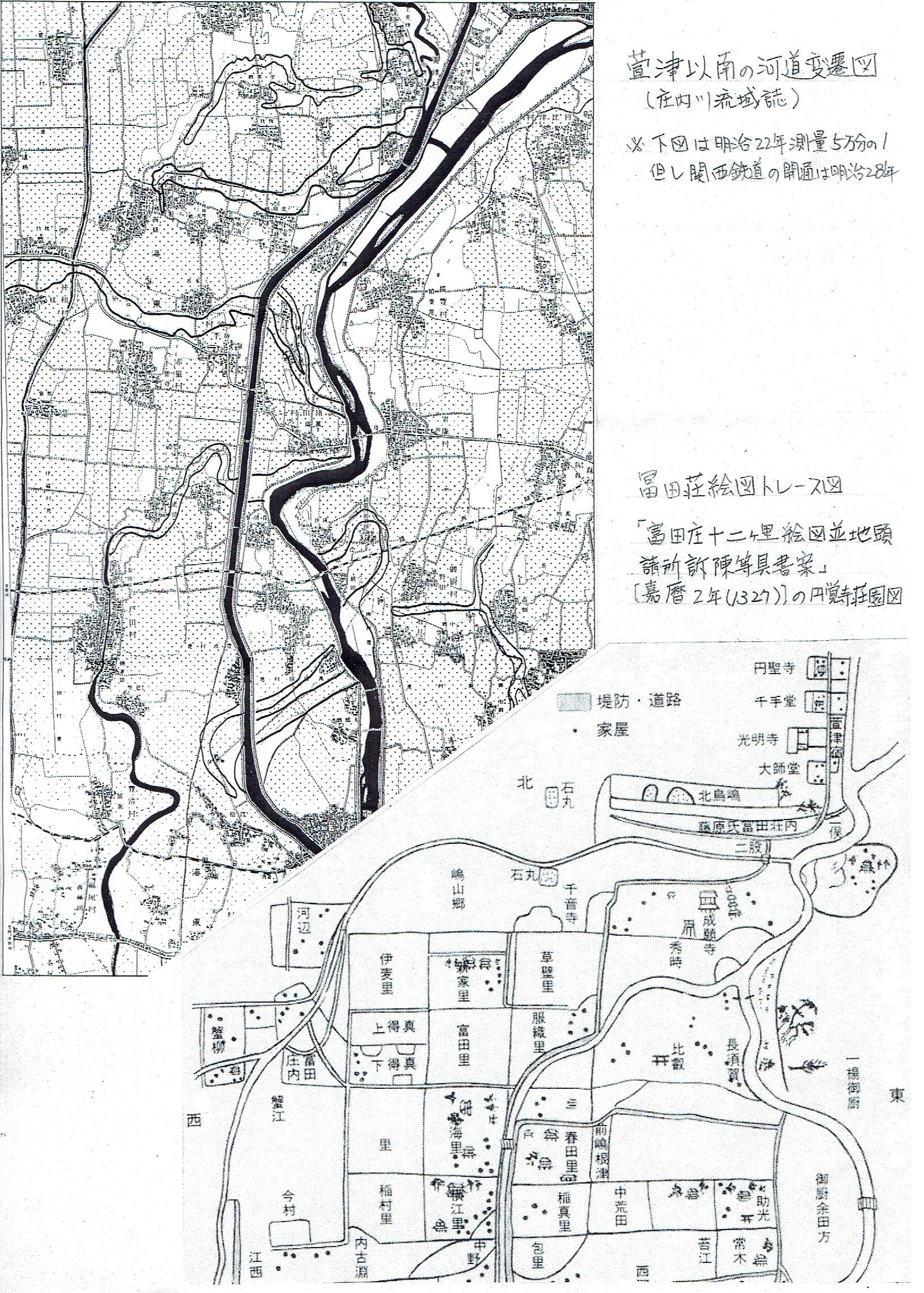

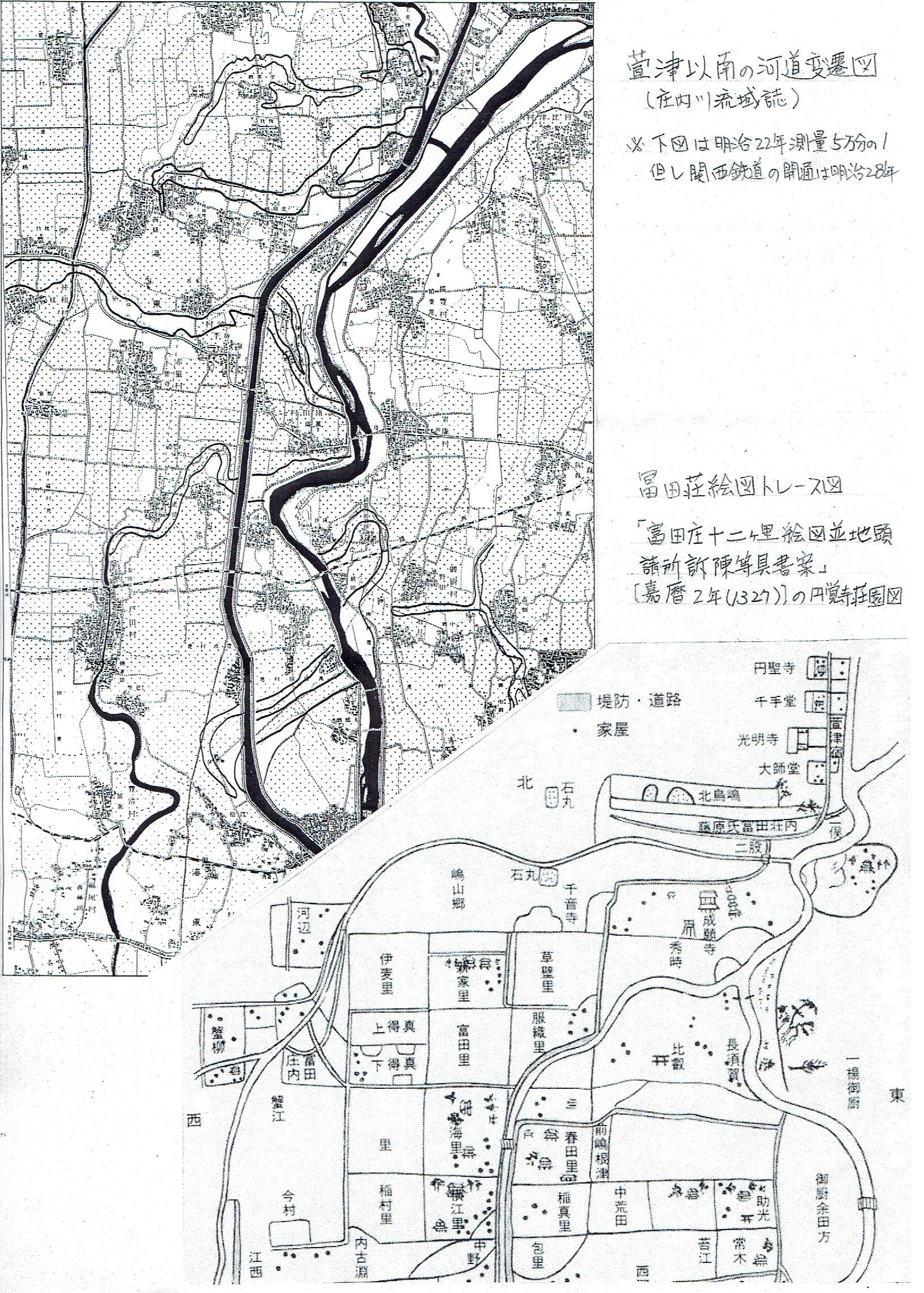

庄内川流域の河道変遷(明治22年)と冨田荘絵図(嘉暦2年(1327年)の円覚寺荘園図) ★topへ

|

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ