友歩会堀川編Part3・下見&例会レポート

H24.10.20(土)&12.1(土) (★詳細・★資料解説)

★新堀川の生い立ち★「精進川」と「おからねこ」★東浜御殿・西浜御殿★御器所西城(明治17年地積図)★掘留水処理センター

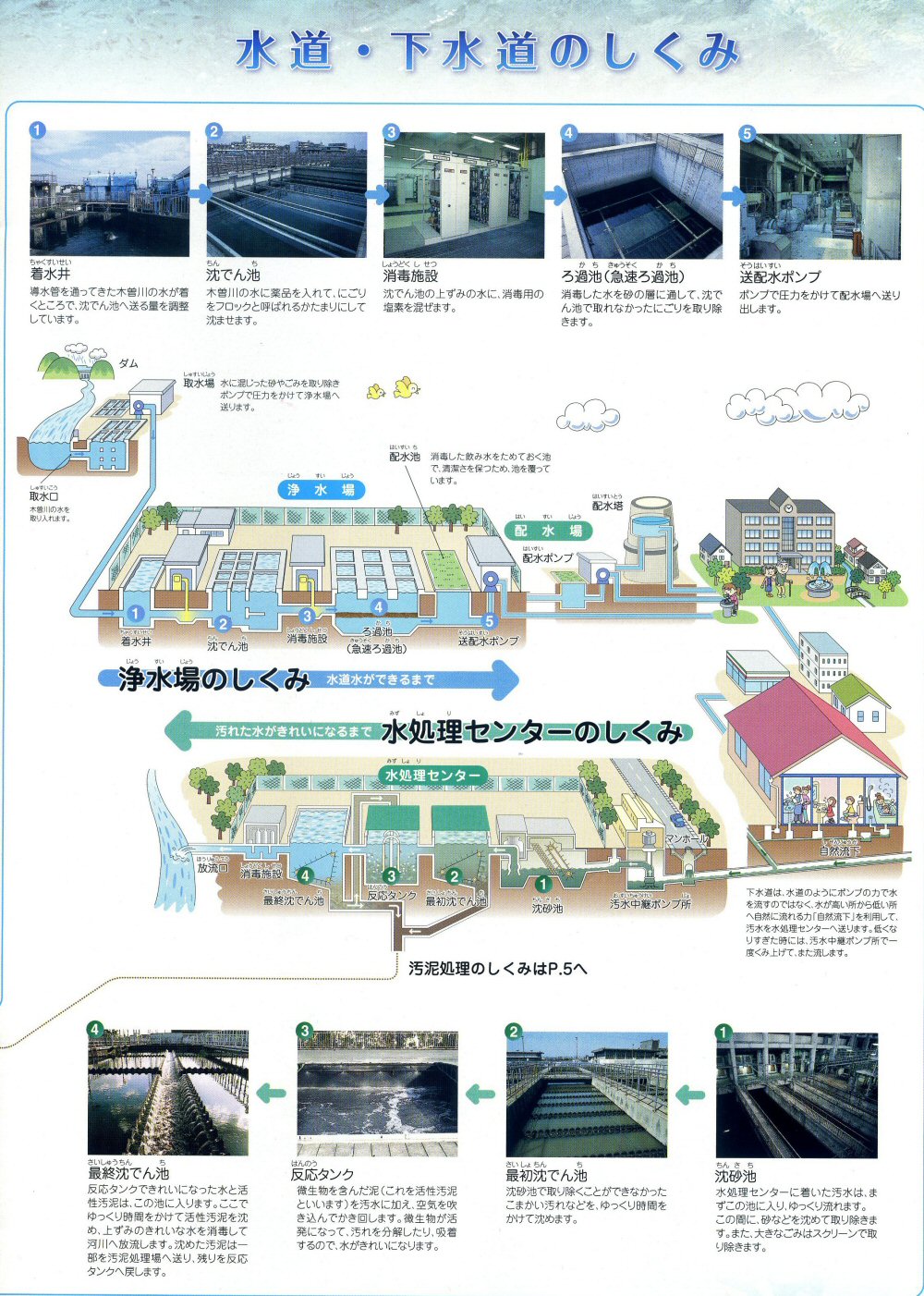

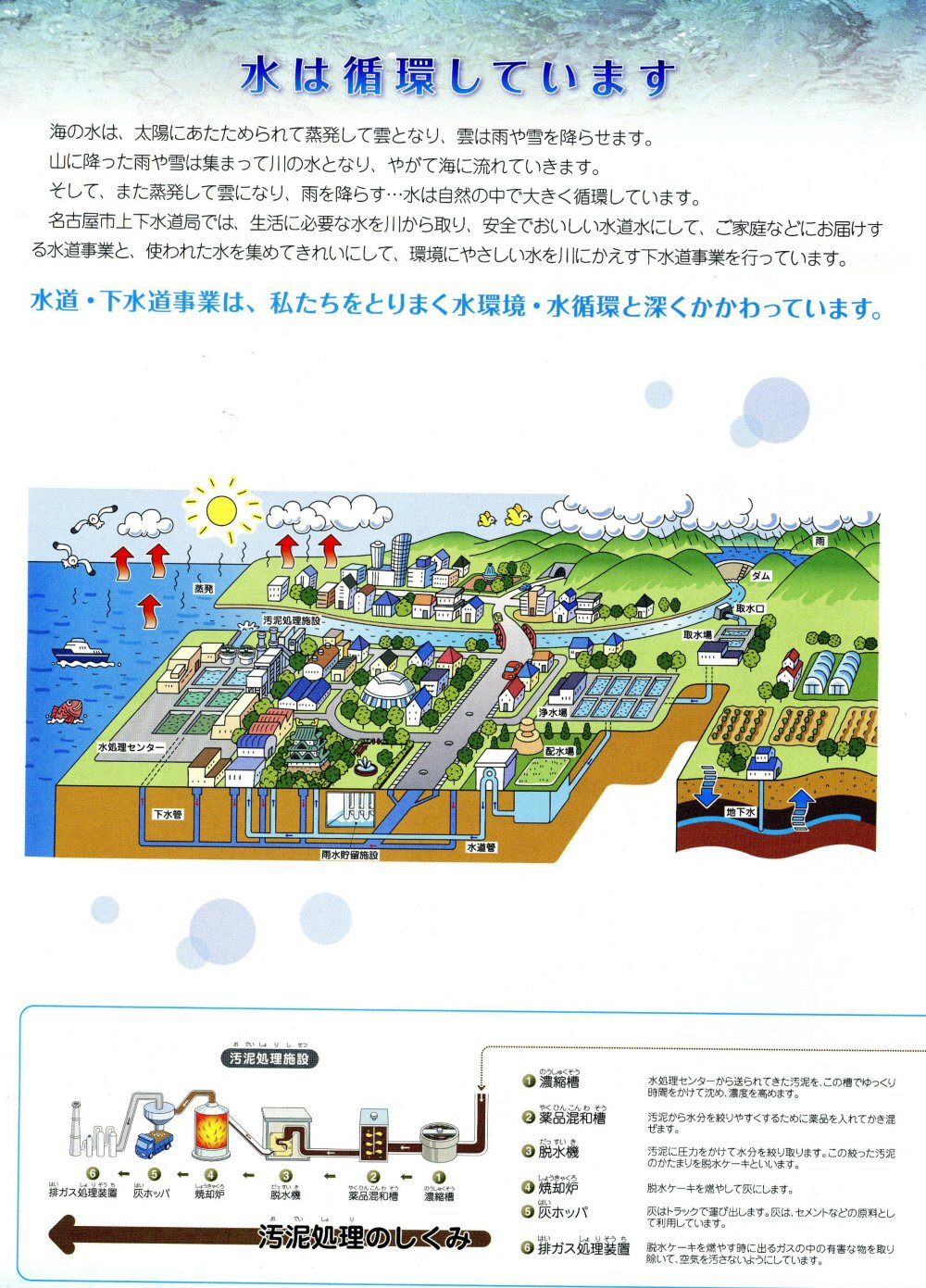

★水道・下水道のしくみ★水の循環

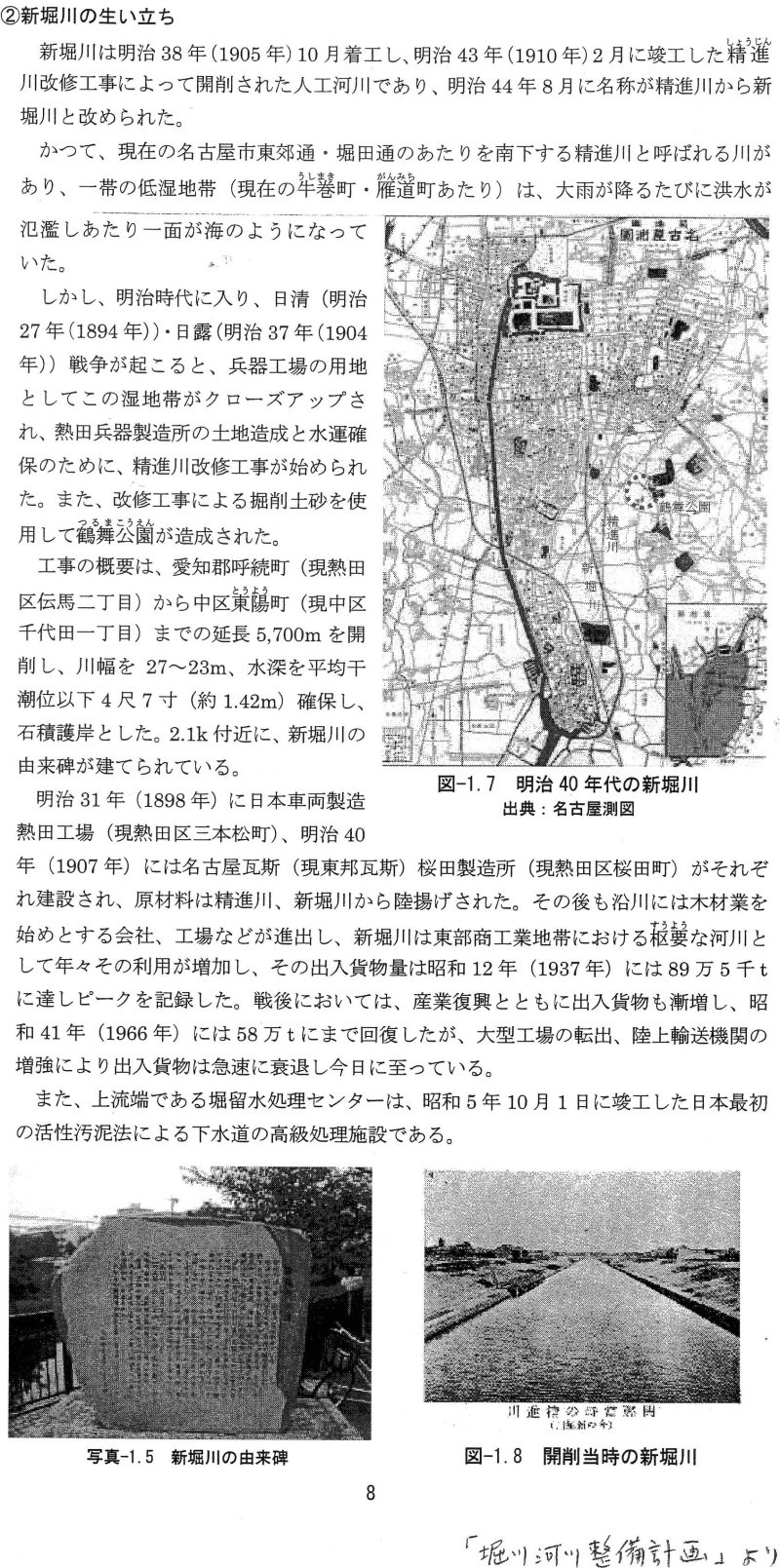

新堀川の生い立ち

友歩会堀川編Part3・下見&例会レポート

H24.10.20(土)&12.1(土) (★詳細・★資料解説)

★新堀川の生い立ち★「精進川」と「おからねこ」★東浜御殿・西浜御殿★御器所西城(明治17年地積図)★掘留水処理センター

★水道・下水道のしくみ★水の循環

新堀川の生い立ち

以下、★愛知県の猫神・おからねこから ★topへ a) 「精進川」と「おからねこ」から引用(詳細は上記 URL 参照) 「堀川」と云うのは名の示す通り、天然の河川ではなく、人力によって掘削されたいわば運河であり、 「名古屋市守山区」で「庄内川」から取水する形で発祥し、市の中心部を南流して「伊勢湾」に注いで いる。「庄内川」が直接「名古屋港」に出ないのに対し、「堀川」は元々資材の積み出しのために掘削 された堀だけに、「名古屋港」にそのまま接続する。そして、それ故に、かつてはこの地方の舟運の 中心的な川だったのである。歴史的には、慶長十五年 (1610) 、「福島正則」が「名古屋城」築城の ための資材運搬を目的とした水路を掘削したのが始めと云う。 この「堀川」は、「名古屋城」の西側を回り込みつつ、「熱田台地」の西を流れてゆくのだが、この 「熱田」の地とお城の間に挟まれたのが「大須」の町で、元はお城の南を外敵から防御するために、 巨大な「寺町」として計画されて造られた町であった。この「寺町」と東西の水流を利用して、城の 防衛を図ったのであろう。したがって、「大須」の地は、地名が「大洲」に通ずるだけに、西をこの 「堀川」、東を「精進川」に囲まれた水の豊かな土地なのである。 中でも「大須」の東側に当たる「前津」の辺りは、名前の示す通り、豊かな湧水の見られる「精進川」 沿いの低湿地だったのであり、蛇行する「精進川」が溢れればすぐにも水没する土地であった。 「天野信景」の『塩尻』巻三十「金鱗九十九之塵」によれば、「前津」の地名は、かつてはすぐ南の 「古渡」の辺りまで「熱田」の海が湾入していた頃の船着場であったため「前の津」と呼ばれたと云う 説と、海辺の「舞鶴」に由来すると云う説の、二説を紹介している。 「大直禰子神社」附近の「上前津」は、これまた名前の示す如く、本来は、低湿地の「前津」に望む 高台なのである。いまは土地整理などで、大分地形が変わってしまったそうだが、かつては「上前津」 から「鶴舞」方面にかけては、「幽霊坂」だの「宇津木坂」だの、幾多の坂があったと聞く。 さて、「前津」を流れた「精進川」は、かつて「今池」附近の「古井村」を源流として、 「前津小林村」「御器所村」と、南に「名古屋台地」を流れ、「熱田」で「堀川」と合流していた。 川の名前は、昔「熱田神宮」の社人が六月の「名越の祓」に際して「鈴の宮 (元宮) 」の傍らを流れ るこの川で禊をしたことに由来すると云われ、「熱田」では別に「僧都川」とも呼んだそうである。 普段は、湧水量の多い美しい川だったが、その紆余曲折する川道は頻繁に洪水を引き起こすことで知ら れていた。 この川の治水は為政者にとっては頭痛の種であり続けたのだが、予想される膨大な費用が枷となって、 工事はなかなか実行に移されなかった。そのため、藩政時代の文政十三年 (1830) 以来の懸案だった 「精進川」の水利工事は、ようやく明治四十三年 (1910) になって、現在の「新堀川」の流路に付け 替えられることになったのである。そして、旧川道は、大正十五年 (1926) までに完全に埋め立てら れ、今はもうない。しかし、この付け替え工事の後も、新しい川自体はしばらくの間「精進川」と呼 ばれていたと聞く。その辺りの消息を知るために、ここで『前津旧事誌』を参照してみたい。 此工事起こるや工區を四區に別ちし為、請負?を異にせる區境に於ては土工の紛爭しばしば起り、 ために土運車に拔身の日本刀を突立て或は腹卷の間に短刀を包むなど、工事場の土工間に殺氣滿ち滿 ちて一時は付近住民ら安き心なく、婦女子らの通行杜絶せる事ありたり。?竣工後此川に入りて水死 するもの多かりしかば、これ精進川といふ名の祟りなりとて (佛敎にては死?のあるとき又は佛の 命日には精進する慣しなるより連想して) 新堀川と改められしが、かくても?入水?絶えざりしかば 前津邊にてこれ「死に堀川」なりと噂せり。 山田秋衛 (1935) 『前津舊事誌』曾保津之舎 郷土史家「沢井鈴一」氏によると、『大井学区町の沿革誌』には、さらに陰惨な話が載せられて いる。 新堀川の工事中、土工の某が瀕死の重傷を負った。なぜ、自分はこんな事故で死ななければならない のか。自分の運命と世の中を呪った土工は「自分は、あの世からこの川で千人の人を死なしてやる」 と言って息を引き取った。その後、何人もの人が新堀川に魅せられるようにして生命を断った。 『大井学区町の沿革誌』 沢井鈴一の「名古屋の町探索紀行・精進川の霊?乗円寺」より引用 http://network2010.org/article/548 この記事を『前津旧事誌』の記事と照らし合わせると、この重傷を負った土工の怪我の元と云うのは、 もしかしたら工事中の事故ではなく、土工同士の出入りだったのではないかと想像されてしまう。 また、その方が、土工の呪詛の言葉とすんなりつながるのである。いずれにせよ、この「祟り」のせい か、あるいは単に川の底が泥土で、一度、川にはまったら二度と浮かばないと云われたためか、工事が 終わってからも、川で身投げをする者は後を絶たなかった。そのため、当時の「乗円寺」住職 「中井俊童」は、土工の霊を慰めるために近在の人から浄財を募り、明治四十三年 (1910) 、一体の 石地蔵を建立した。「新堀川」沿いには、この他にも、「宇津木橋」の南側に水死者の霊を供養する碑 が、同じく明治四十三年に建てられ、いまに残っている。川の名前が「新堀川」に変えられたのは、 慰霊碑が建てられた翌年の明治四十四年だったと云うが、その証を立てるかのように、「宇津木橋」南 の石碑台座には、いまだ「精進川 溺死者諸群霊」と刻まれている。 ★topへ★愛知県の猫神・おからねこから引用 ★topへ |

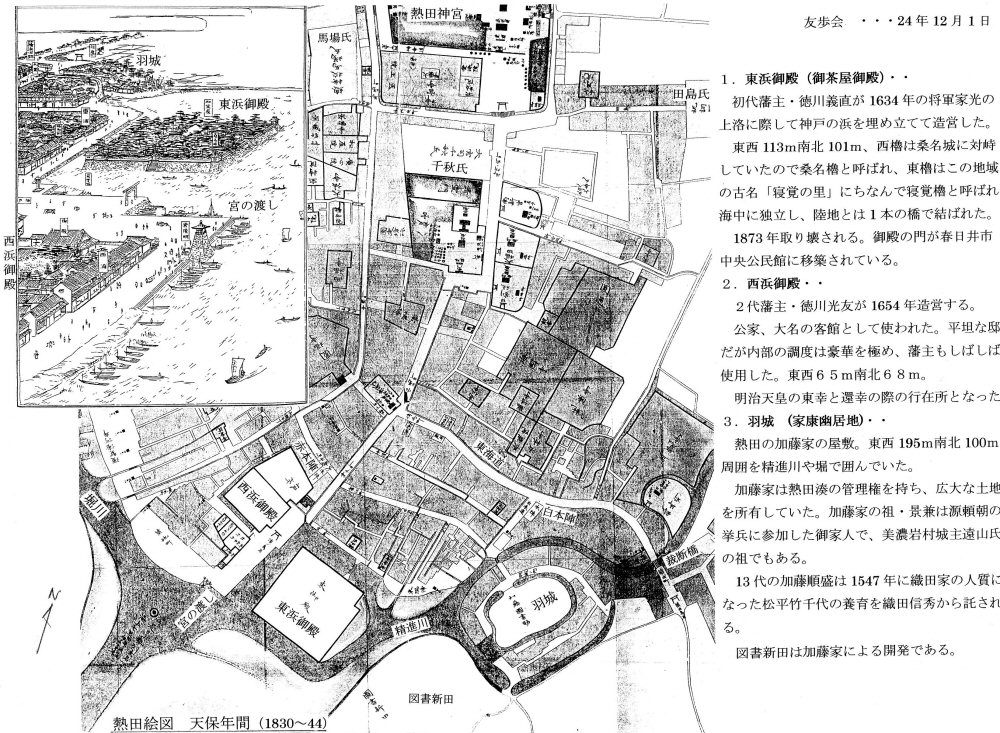

東浜御殿・西浜御殿 ★topへ |

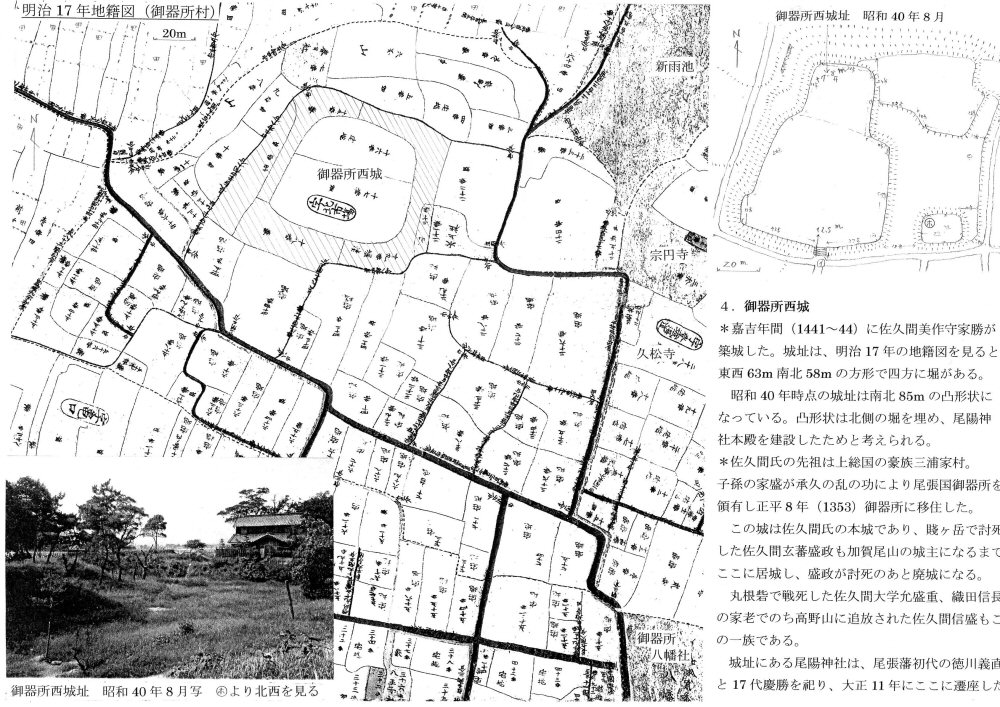

御器所西城(明治17年地積図) ★topへ ★topへ 掘留水処理センター(HP) ★topへ  |

水道・下水道のしくみ ★topへ |

水の循環(p5) ★topへ |

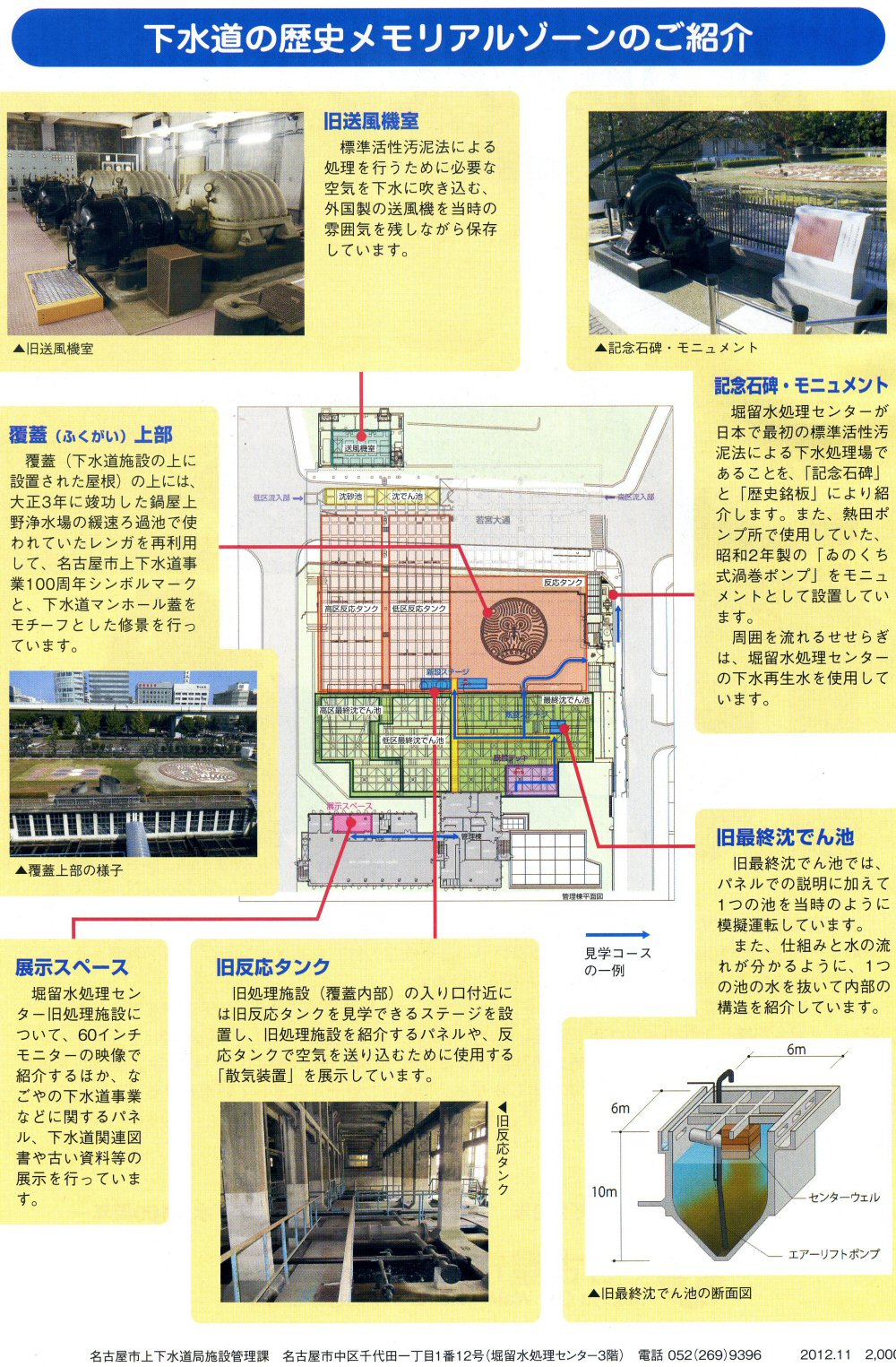

★堀留水処理センター(Wikipedia) ★topへ 堀留水処理センター(ほりどめ みずしょりセンター)は、愛知県名古屋市中区にある名古屋市上下水道局の下水処理 施設。かつては「堀留処理場」という名称であったが、2008年(平成20年)4月に、市上下水道局が下水処理場の呼称 を「水処理センター」に変更した事に伴い、現在の名称となった。現在では新堀川の源流となっている。 【概要】 1930年(昭和5年)10月に運用を開始した下水処理場で、同年に設けられた熱田処理場と同様に、日本で初めて散気式 活性汚泥法を採用した施設でもある。 名古屋市の下水道は1912年(大正元年)11月に供用を開始したが、当初は集めた汚水を単に堀川・新堀川に放流する だけであったため水質の悪化が著しく、これを改善するため熱田処理場とともに設置。戦後になって処理能力が逼迫 したが都市部にあって新たな土地の確保が難しいことから、隣接する久屋大通公園南端の地下を利用しての拡張が行 われた。 現在では千種区・東区・中区・昭和区の各一部を処理区域としており、処理能力は200,000m3/日。 施設は地下式となっており、拡張部の地上にはランの館が置かれている。なお、ランの館と若宮大通公園での散水 などには同センターの高度処理水が使用されている。 ★掘留水処理センター(名古屋市水道局) |

戻る ★コースmap(PDF) (★詳細・★資料解説) ★topへ

戻る ★コースmap(PDF) (★詳細・★資料解説) ★topへ