★宮の渡し公園 (★Web参照) ★topへ

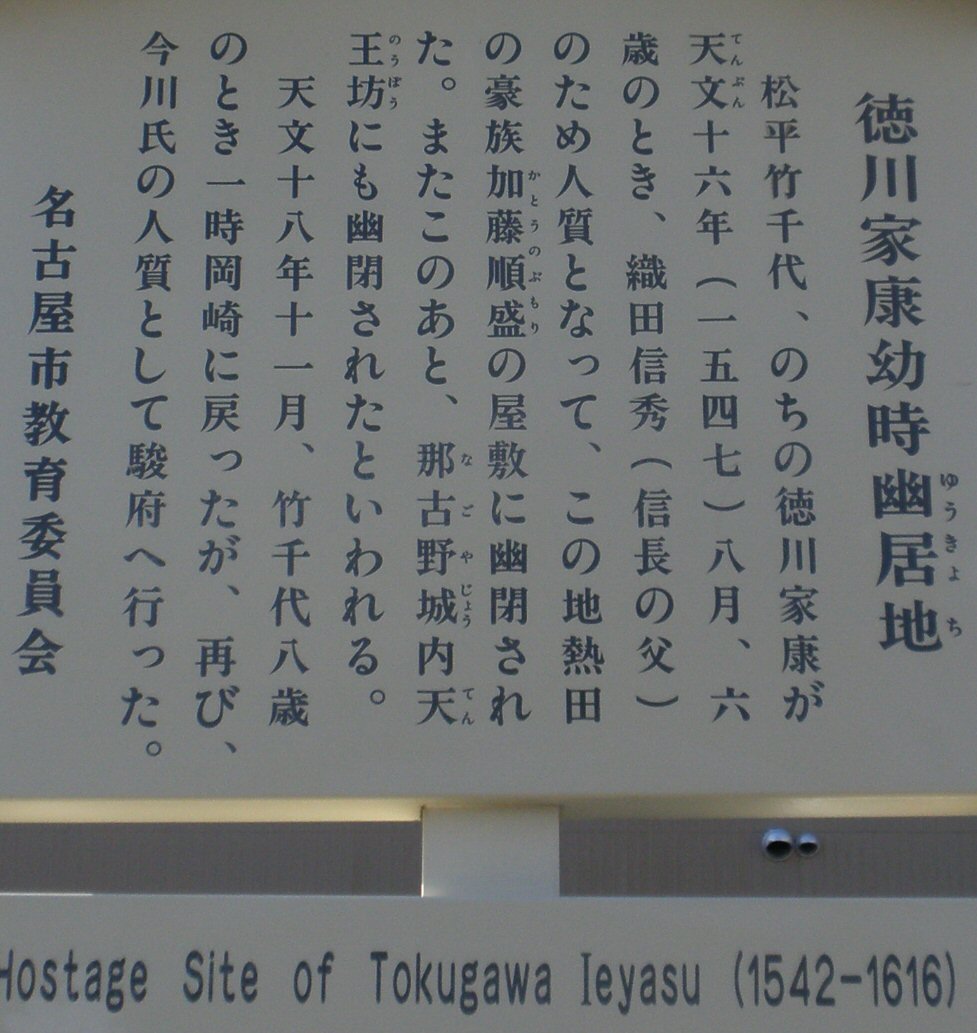

松重閘門(まつしげこうもん)とは、愛知県名古屋市中川区にある閘門である。現在は使用されていない。

庄内川と都心をつなぐ堀川と、名古屋港と都心をつなぐ中川運河とを結び、近代期の名古屋の産業発展を支えていた

遺構。

中川運河は潮の干満に影響されない閘門式運河です。庄内川の水をかんがい用水として流している堀川は松重町では

中川運河よりも水位が高くこの水位差を調整するのが松重閘門です。両端にそれぞれ上下式の水門を持つ幅8.5m、

長さ90mの水路で船が中川運河から水路に入ると中川側の水門を閉め、地下の暗梁で堀川の水を水路に入れて水位

をそろえたのち、堀川側の水門をあけて船を堀川に通します。

船は約20分で閘門を通過したといいます。水門を開閉する機械装置を取り付けた鉄橋を支持し、水門開閉用の釣り

合いおもりを収容しているのが松重閘門の塔です。

★参考:中川運河(Wp) ★堀川(Wp) ★コースmap参照 ★topへ

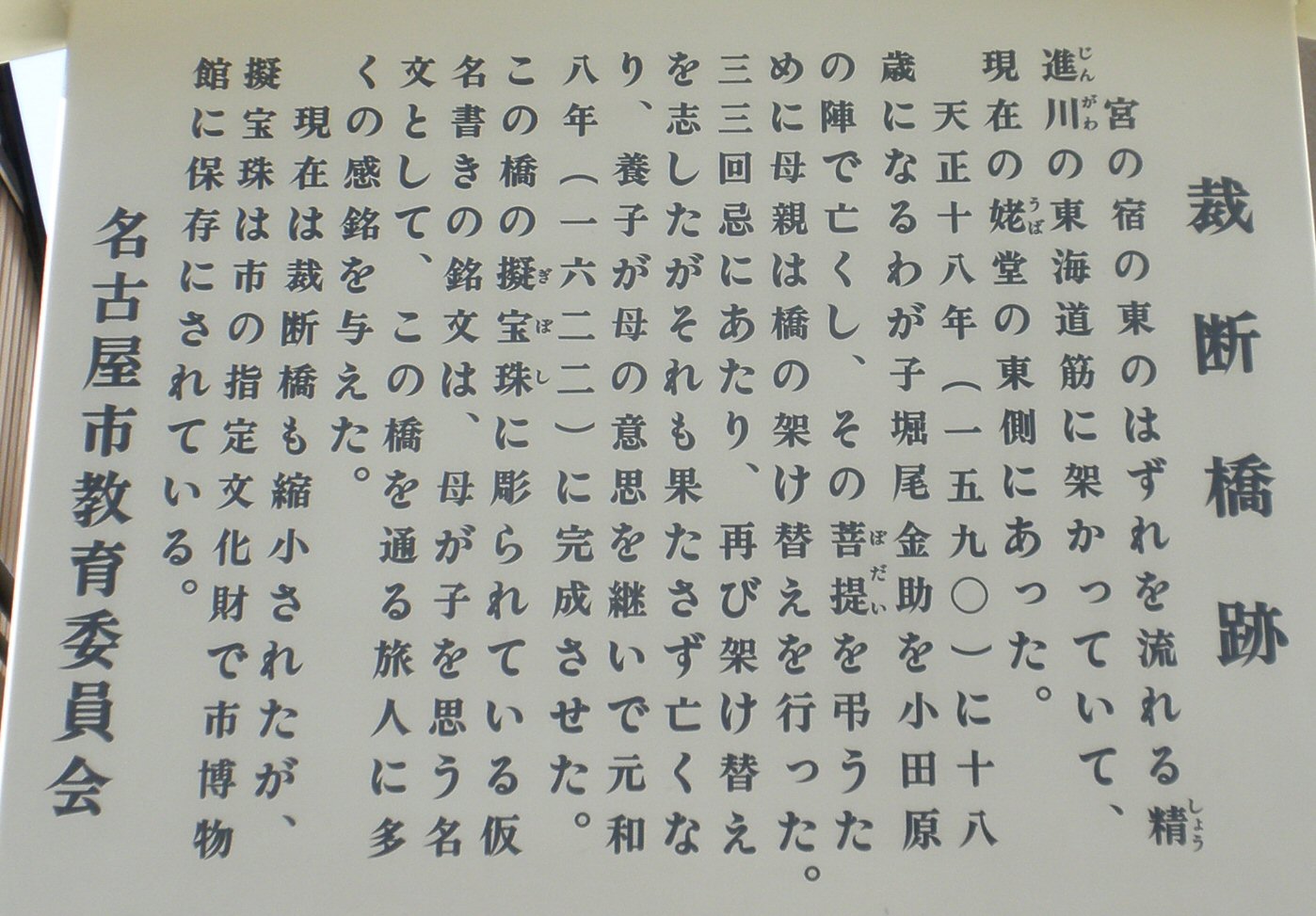

★裁断橋 ★topへ

裁断橋は宮宿の東の外れを流れていた精進川に架けられていた橋だが、擬宝珠に彫られていた銘文でその名を知られ

ていた。なお、永正6年(1509年)の『熱田講式』には既にその名が見られるという。擬宝珠の銘文には、天正18年

(1590年)の小田原征伐で死去した堀尾金助という18歳の男性の菩提を弔うべく、その母親が33回忌に息子を最後に

見送った橋の架け替えを行ない、その供養としたことが記されている。 ★topへ

★名古屋陸軍造兵廠熱田製造所跡

1904年(明治37)に東京砲兵工廠熱田兵器製造所として発足し、1923年(大正12)に陸軍造兵廠制度改編によって

名古屋工廠熱田兵器製造所となり、1940年(昭和15)には名古屋陸軍造兵廠熱田製造所となりました。

製造していたものは主に観測車、弾薬車、山砲、航空機用機関砲、そして大戦末期には風船爆弾の気球部分も製造し

ていました。現在は中京倉庫として使用されており、残念ながら敷地の中に入ることはできませんでした。

塀の外側から眺めるだけですが、レンガ造りの建造物は味があります。★topへ

★堀川(Wp) ★topへ

愛知県名古屋市守山区にて庄内川から取水する形で発祥し、名古屋市中心部を南へ流れ伊勢湾(名古屋港)に注ぐ。

途中、中川運河と新堀川とつながっている。水深は潮の干満で変化するが1~3m程度。川の流れも満潮時は逆流する

ので、川というより運河である。

流域で、通称・愛称が異なっているのも特徴で、河口から順番に、朝日橋(堀留)までが「堀川」、黒川樋門までが

「黒川」、庄内用水元杁樋門までが「庄内用水」と呼ばれている。 (★堀川に架かる橋はこちらを参照)

水源は庄内川であり、庄内川の水分橋(みずわけばし)の西側のダム(「庄内用水頭首工」)でせき止められた水を

取水口(「庄内用水元杁樋門」)より取水し、水路は「庄内用水」として南下。

矢田川の下を三階橋の東側にあるトンネルでくぐり(「伏越」)トンネル出口の三階橋ポンプ場(旧・黒川分水池)

内で、農業用水「庄内用水」と分岐し、水量調整用の水門「黒川樋門」に至り、そこから「黒川」・「堀川」として

海に至っている。名古屋市内のうち熱田から名古屋城周辺までの区間は熱田台地の西側に沿って流れているため、

川の東岸が西岸よりも高くなっている。

1610年(慶長15年)に福島正則が総奉行となり名古屋城築城に際して、資材運搬を目的とした水路として掘削したと

いわれる。その後は物資の輸送に使われるようになった。

名古屋市では1994年以降ヘドロの除去を継続して行なっており、以前に比べ水質は改善しているが、まだまだ

きれいな川とは言い難い状況ではある。 ★topへ

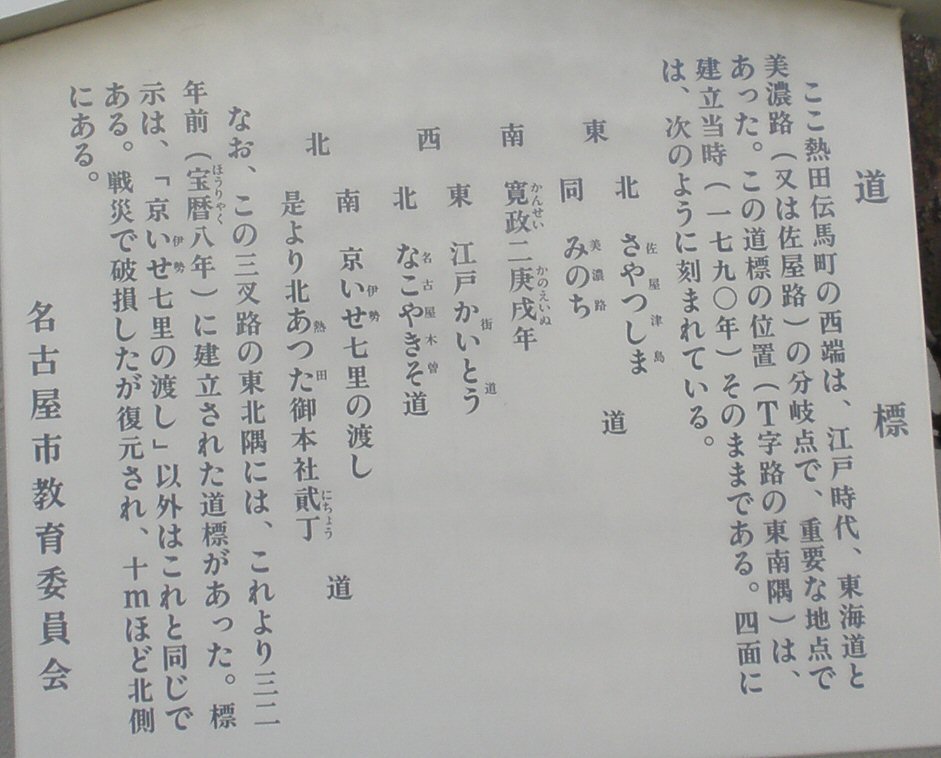

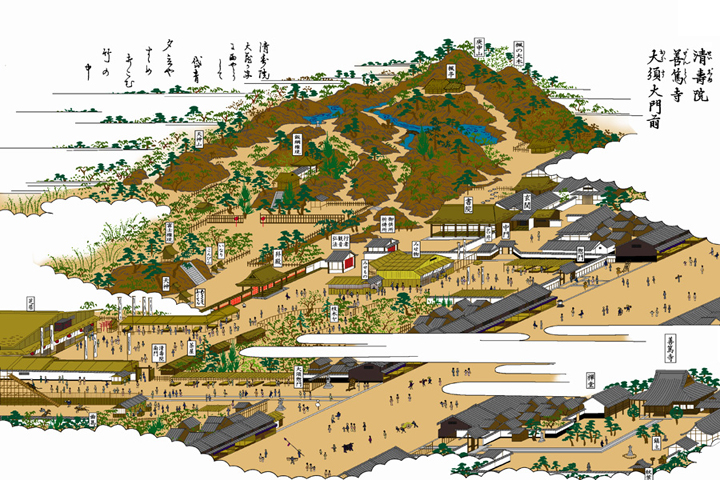

下図は天王崎天王社(右上)付近の堀川の賑わい図(舟で物資が運ばれている様子がよく分かる) ★topへ

★topへ ★topへ

★州崎神社(Web) ★topへ

洲崎神社(すさきじんじゃ)は名古屋市中区栄にある神社で、「広井天王」や「牛頭天王」とも呼ばれる。

江戸時代、洲崎の天王祭は東照宮時代祭と並ぶ二大祭であった。

由緒:太古この地は入江で洲崎になり、地神(石神)が祀られていた。貞観年間、石神にみちびきにより、

出雲から素戔嗚尊がこの地に遷座、奉斎された。名古屋城築城以前は現在の栄一丁目全域が社地であった。

築城後、社地には武家屋敷が建てられ、境内に堀川が掘削されるなど大きく縮小した。

江戸時代は尾張十社の民社総社的立場にあり、皇室、公家、徳川家より奉納が多数あった。

明治45年、当社に隣接し石神を祀る石神神社を合祀。 ★topへ

★その他のWEB解説参照

★topへ

★江戸時代名古屋城下町(東照宮)にも堀川の位置がよく分かります。

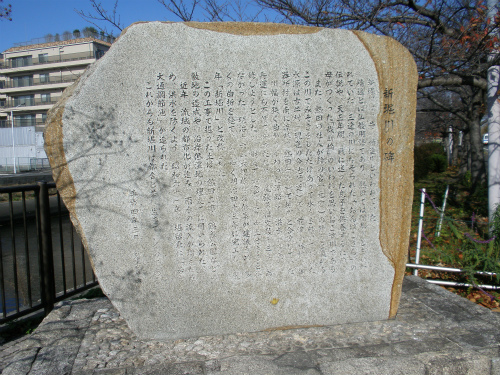

★新堀川(WP) ★topへ

愛知県名古屋市中区にある堀留水処理センターを起点として、精進川低地に沿って市内を南流し、南区明治にて

堀川へと注ぐ。流路は中区、昭和区、熱田区、瑞穂区、南区の境となっている。

★精進川から新堀川へ

かつて今池辺りを源流として名古屋台地を流れていた精進川(しょうじんがわ)(昔、熱田神宮の神職が6月の

名越の祓の際にこの川でみそぎをしたことからこの名が付けられたと言われる)は多くの湧水による豊富な水量

を持っていたが、曲がりくねった川筋が洪水の原因ともなっていた。この洪水の発生を防ぐとともに、船舶の

航行と下水処理水の受け皿とするため、1883年(明治16年)に運河として改修する計画が建てられ、1910年

(明治43年)に現在の川筋に付け替えられた。新堀川という名称はこの付け替えの際に付けられたものである。

なお、元の精進川は1926年(大正15年)に埋め立てられ、消滅している。 現状 長年に渡るヘドロの堆積の影響

により、特に酷暑期にはヘドロの浮遊が見られる他、異臭も酷い。これは流入する河川が無い上に、運河として開

削された当時に熱田港への合流部から最深部までほぼ水平となるように設計・掘削されていることで、その全域が

感潮域となっているためである。

2007年(平成19年)4月1日、河川の管理権限が愛知県から名古屋市に移譲されている。 ★topへ

新堀川の橋梁 ★topへ

新堀川の両岸を走る道路は堀留下水処理場から新開橋まで右岸が南行き、左岸が北行きという一方通行が設定さ

れており、さながら右側通行の形態がとられている。これは、川幅の狭い新堀川は橋の上で右折車の渋滞を回避す

るための物と推測される。

舞鶴橋・ 鶉橋・ 記念橋・ 宇津木橋・ 富士見橋・ 大井橋 - 名古屋市道山王線・ 向田橋・ 東雲橋

・法螺貝橋・ 立石橋 - 愛知県道29号弥富名古屋線・ 熱田新橋・ 高蔵橋・ 新堀田橋・ 牛巻橋・

神宮東橋 - 山手グリーンロード・ 日ノ出橋・ 新開橋・ 文斉橋・ 新熱田橋 - 国道1号・ 熱田橋

・浮島橋・ 新内田橋 - 国道247号・ 内田橋 - 愛知県道225号名古屋東港線 ★topへ

神宮東公園 ★topへ

1985年(昭和60年)に開園した公園で、日本車両製造や東洋プライウッドの工場跡地に造られた。

公園東側には同時期に住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)によって建設された賃貸住宅が立ち並び、公園と

半ば一体化したつくりになっている。また、公園敷地は東西100?150メートル・南北約600メートルと細長く、市道

豆田町線によって南北に分断されているが、人道橋の「三本松橋」によっても結ばれている。

南園には噴水や広場のほか子供向けの各種遊具が、北園には芝生広場や水路、池、菖蒲園などが整備され、テニス

コートも設置。また、名古屋市体育館や市営熱田プールも北園の一角に置かれている。★topへ

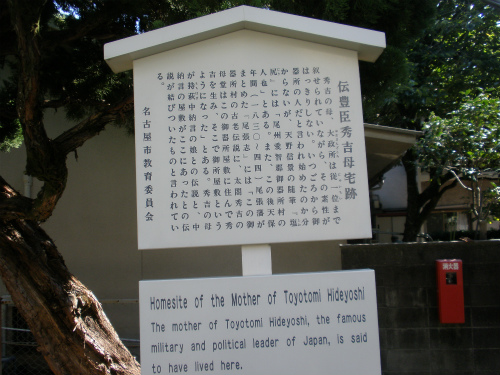

【伝豊臣秀吉母宅跡】 ★topへ

秀吉の母、大政所は従一位まで叙せられていながら、その素性がはっきりしない。いつごろから御器所の人だと

言われ始めたのか分からないが、天野信景の随筆「塩尻」には「尾州愛智郡御器所村の人也」とある。

また、この後天保年間(1830~44)尾張藩がまとめた「尾張志」には「この御器所村の古老伝説に、太閤秀吉の

母堂はこの御器所屋敷に住んで秀吉を生み、そこで御所屋敷というようになった」とある。

秀吉の母が持萩中納言の娘との伝説と、中納言の屋敷がここにあったとの伝説が結びついたものと言われている。

★topへ ★コースmap(PDF)

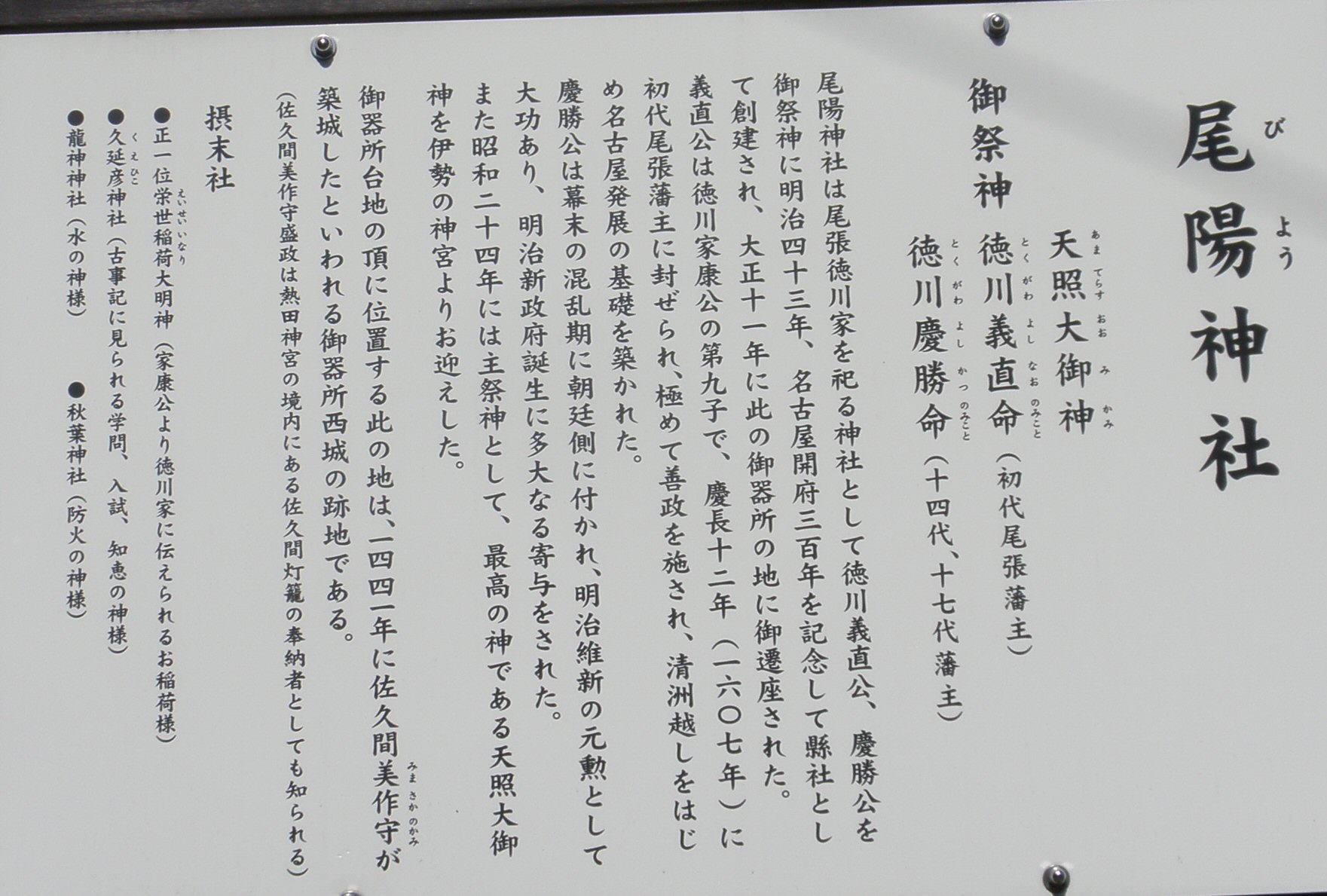

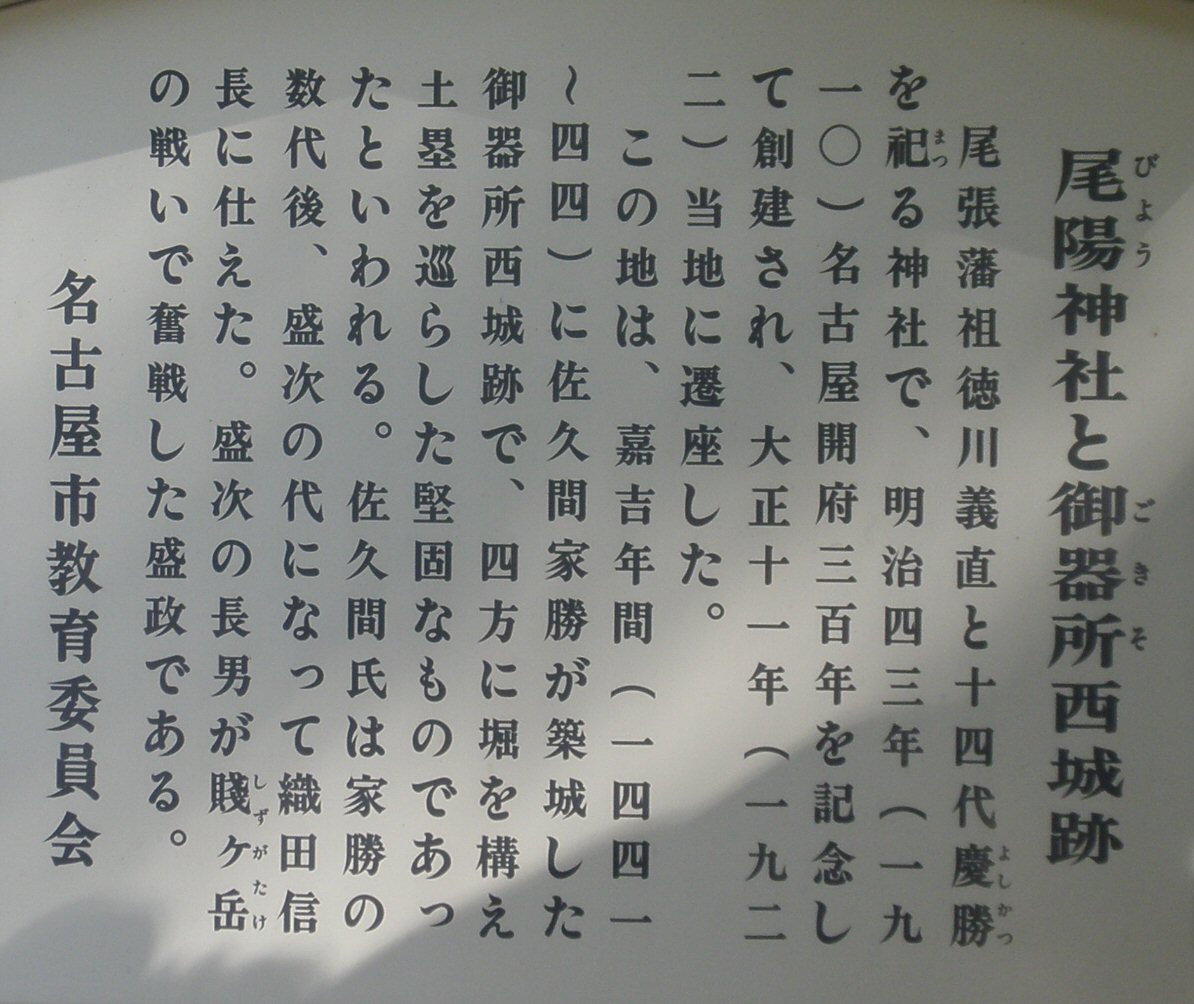

尾陽神社 ★topへ

由緒 :明治時代になって旧尾張藩士の請願によって名古屋東照宮に合祀されていた徳川義直(初代尾張藩主)

と徳川慶勝(14代・17代)を祀るための神社として、名古屋開府300年記念事業に合わせて旧藩士による戴恩会

が結成され、1910年(明治44年)に創建。1922年(大正11年)6月30日に県社に列せられたのち、大正13年10月

28日に遷座された。

神社の資料では別格官幣社に昇格の内示があったものの、太平洋戦争の勃発があったため昇格は叶わなかった

としている。当初造られた社殿は神明造であったが1945年(昭和20年)の名古屋大空襲により焼失し、現在の

社殿は1970年(昭和45年)に再建されたものである。

1949年(昭和24年)に天照大御神を主祭神として合祀。また、1973年(昭和48年)には徳川家本邸の栄世稲荷

神社を、1976年(昭和51年)には大神神社の摂社である久延彦神社の分霊を受けて摂社として祀っている。

なお、久延彦神社の社殿は枚方市にある山田神社から贈られたもので、元々は約200年前に春日大社の本殿とし

て使われていたものであるという。 ★topへ

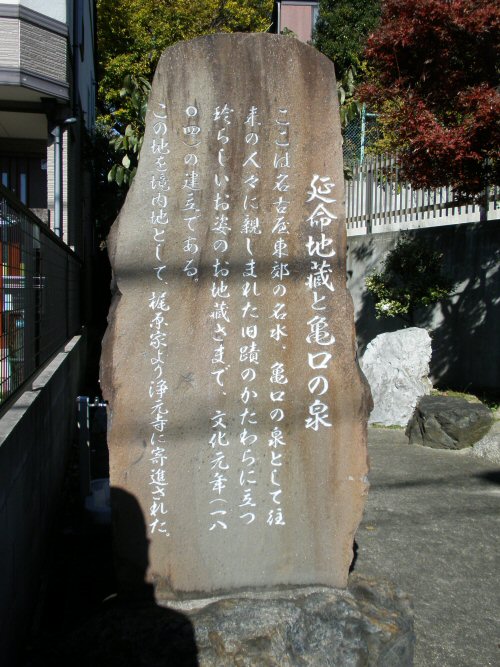

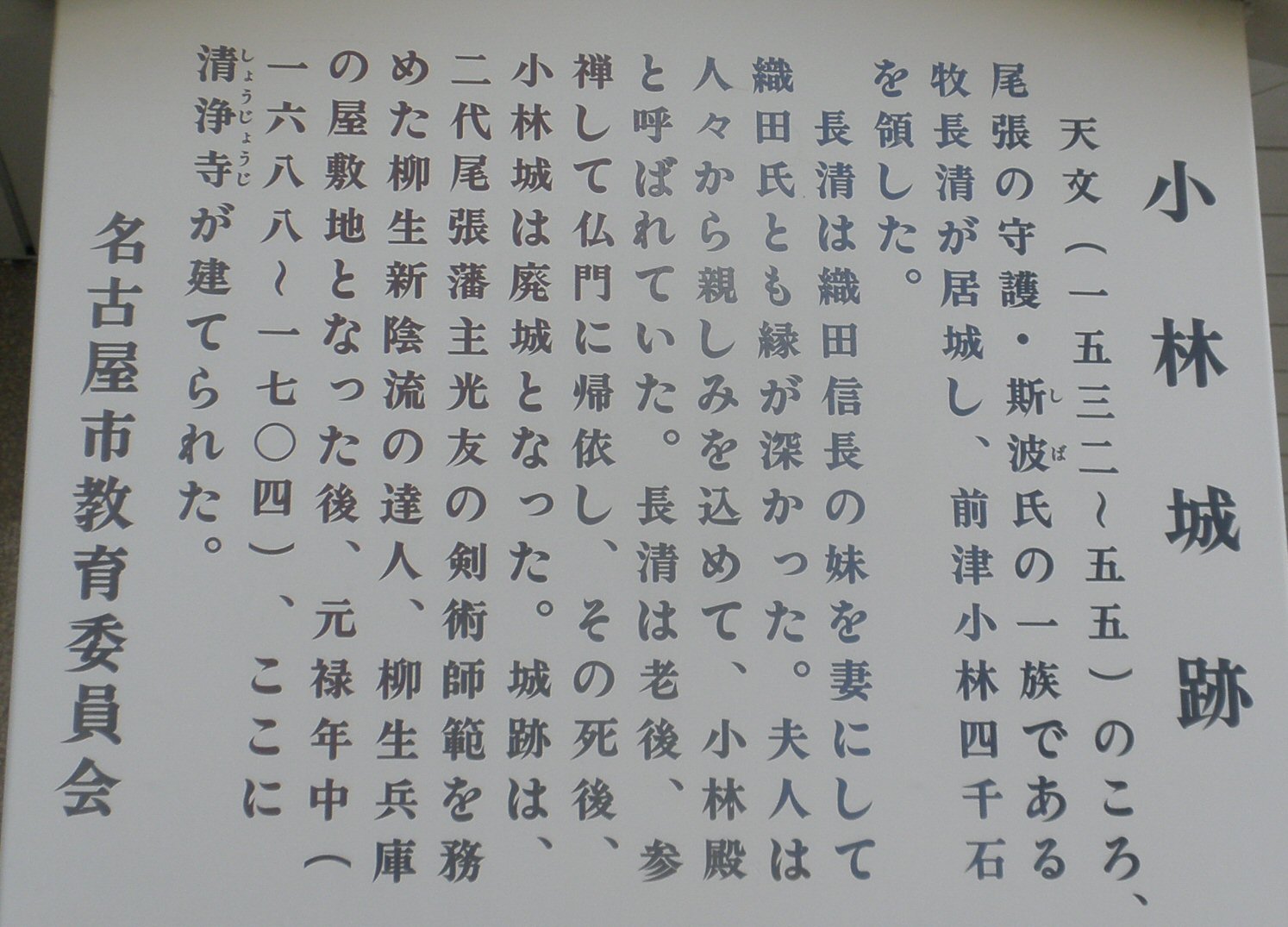

矢場地蔵(清浄寺、矢場地蔵 (ショウジョウジ、ヤバジゾウ)徳寿山 無量院 清浄寺) ★topへ

清浄寺は、かつては広大な敷地を持っていた小林城跡に位置します。現在は、小林城の姿はなく大須の矢場

とんビルを大津通りをはさんで、反対側にひっそりとたたずんでいます。本堂裏には延命地蔵尊で知られる矢場

地蔵尊、芭蕉句碑が建っています。 ★topへ

小酒井不木居住祉 ★topへ ★コースmap(PDF)参照

愛知県海部郡新蟹江村(現・蟹江町)出身。出生地は愛知県名古屋市。愛知一中、三高、1914年、東京帝国大学

医学部卒業。推理作家の他に、SFの先駆者とも言われる。東北帝国大学教授であり、医学博士でもある。

当時、生理学の世界的な権威だったという。また、スウェーデンの大衆小説作家であるサミュエル・

オーギュスト・ドゥーゼの作品を翻訳したり、鳥井零水の号で推理小説を翻訳したりしていた。

1929年、38歳の若さで急性肺炎で逝去。死後、改造社から17巻にもおよぶ大著作集が出版された。★topへ

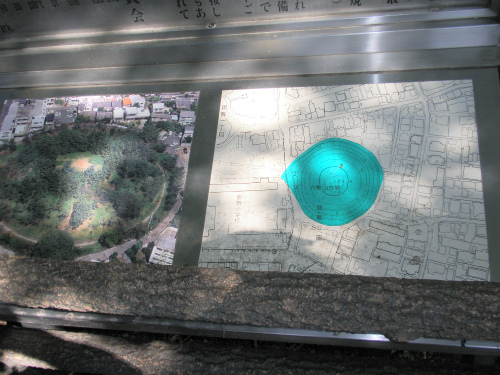

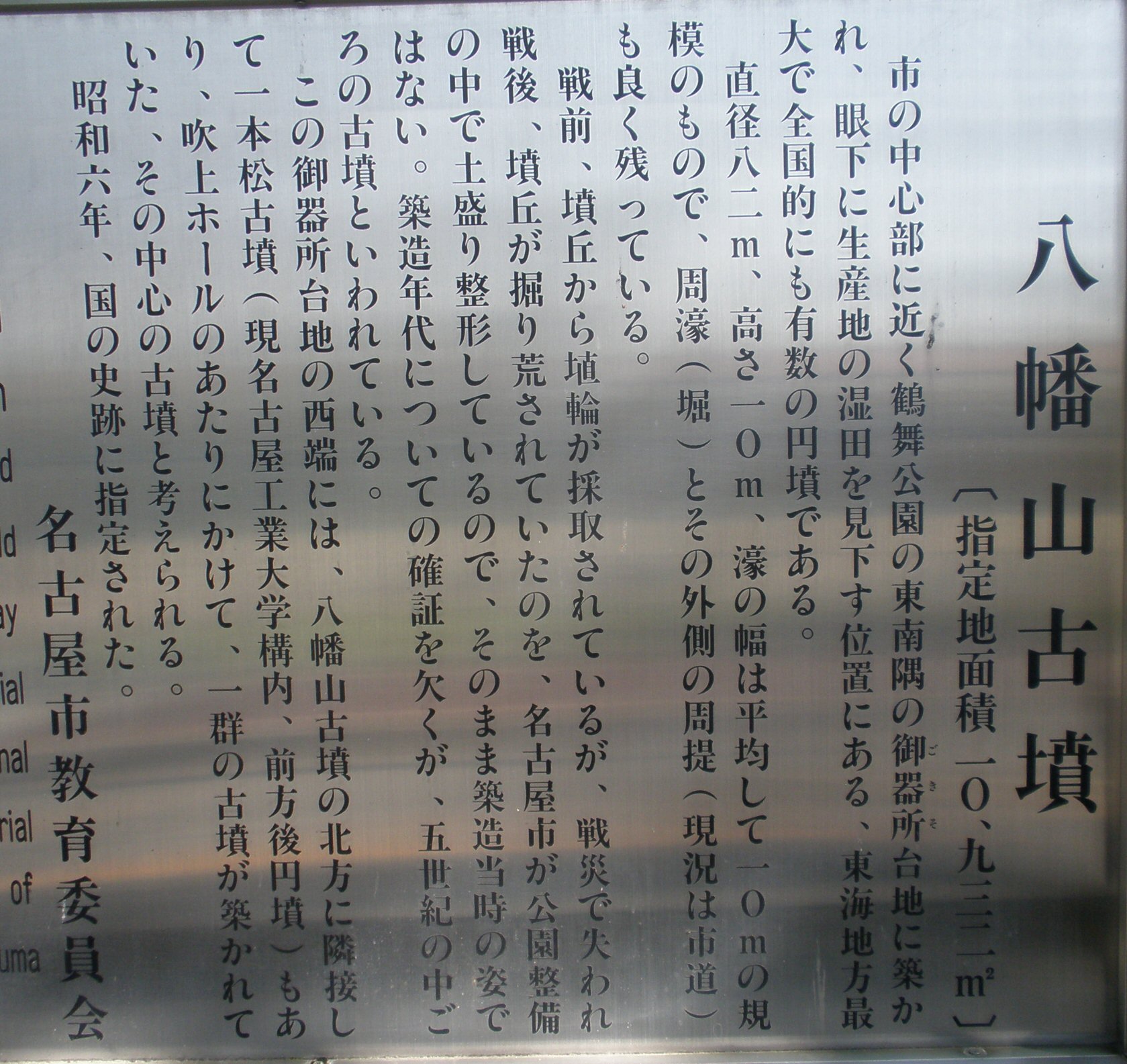

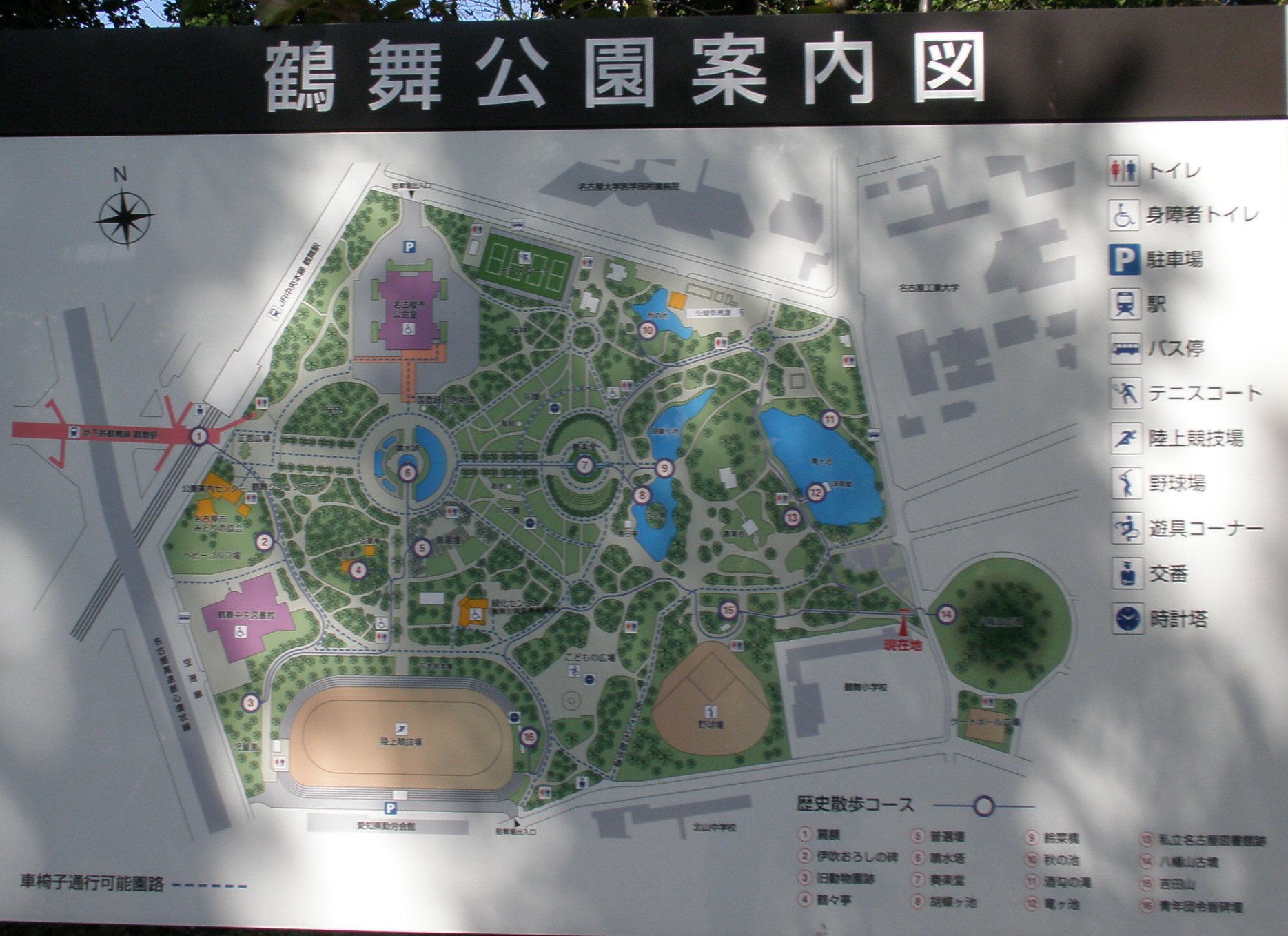

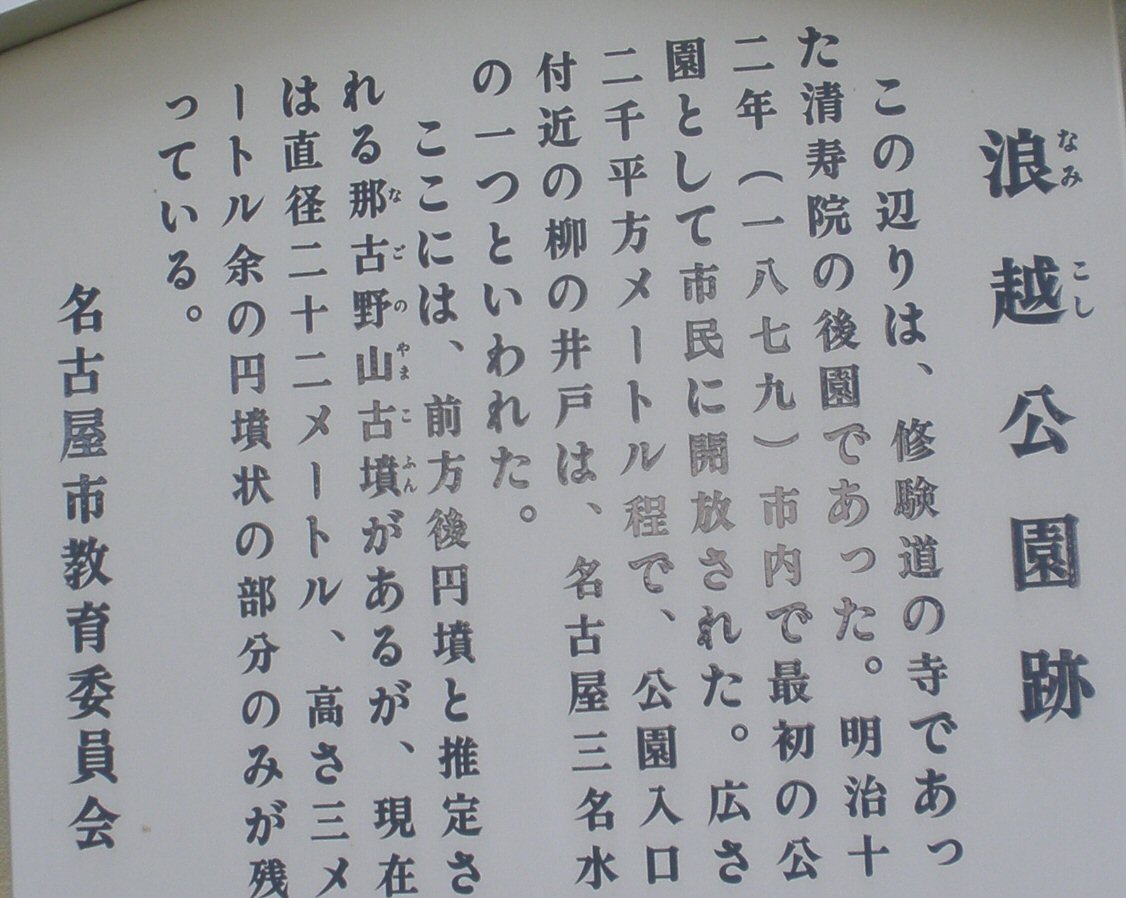

鶴舞公園 ★topへ

鶴舞公園(つるまこうえん)は、愛知県名古屋市昭和区鶴舞(つるまい)1丁目にある、名古屋市が管理する

都市公園。名古屋で、最初に整備された公園である。国の登録記念物(名勝地関係)に登録されている。

日本さくら名所100選に選定されている。

明治42年(1909年)に、名古屋最初の公園として開設された。翌年に開催が予定されていた第10回関西府県

連合共進会の会場とすることを主目的として、また当時の名古屋に存在しなかった大公園を開設することも

含めて整備された。なお、当地に立地された理由は、予定されていた新堀川整備に伴う大量の土砂の処理の

ために、当時沼地であった当地を埋め立てて整備するのが効率的と考えられたからである。

共進会の終了した後も公園整備がすすめられ、動物園の開園(後に東山に移転)、図書館建設、普選記念檀

(普通選挙制度の成立を記念)が名古屋新聞社(現・中日新聞社)より寄贈、名古屋市公会堂の建設

(昭和天皇の成婚記念)と整備された。

戦後の一時期は進駐軍が使用したため市民の利用は制限されたが、現在では八幡山古墳を除く全域が市民に

開放されている。春から夏にかけては、桜、チューリップ、バラ、菖蒲、紫陽花と多くの花を見ることがで

き、4月~6月にかけては花まつりが開催される。特に桜については、さくら100選に選ばれるほどである。

元々、この地は水流間(つるま)という地名で、公園設置にあたり縁起の良い「鶴」の字を当てて鶴舞公園

(つるまこうえん)とされたが、その後にできた隣接する旧国鉄の鶴舞駅(当初は臨時駅)や、昭和区内の

町名がいずれも「つるまい」としたために、区別無くいつしかつるまいこうえんと呼ぶ者も多くなった。

★topへ

加藤高明(Wikipedia)

万延元年1月3日~大正15年1月28日 (1860~1926)

愛知生まれ。外交官、政治家。父は名古屋藩士。東京大学法学部を首席で卒業し、三菱に入社。

明治19年(1886)岩崎弥太郎の長女と結婚。官界に転じ、大蔵省銀行局長、駐英公使などをつとめる。

33年(1900)第4次伊藤内閣外相となる。35年(1902)衆議院議員に当選。東京日日新聞社長、第1次西園寺

内閣外相、駐英大使、第3次桂、第2次大隈各内閣の外相を歴任。大正4年(1915)貴族院議員に勅選。

翌年に憲政会総裁となる。13年(1924)護憲3派内閣の首相に就任。

翌年普通選挙法、治安維持法、日ソ基本条約を成立させた。

五条橋(web)(以下参考)

名古屋市西区の堀川に架かる五条橋(ごじょうばし)は、かつて清洲城下の五条川に架けられていた橋を、

慶長15年(1610)に始まった清洲越しの際に、この地に移築したものです。そのため五条橋の擬宝珠(ぎぼし)

には、堀川が開削された慶長15年より古い慶長7年の銘が確認できます。

もとは木橋でしたが昭和13年(1938)にコンクリート製に架けかえられました。御影石の親柱、高欄、擬宝珠、

石張舗装などの特徴があり、現在でも昔の雰囲気を感じさせます。

堀川七橋 ★topへ

五条橋以外にも堀川ができた頃に架けられた橋があります。

堀川七橋(ほりかわななはし)と呼ばれ、上流から五条橋、中橋(なかはし)、伝馬橋(てんまばし)、納屋橋

(なやばし)日置橋(ひおきばし)古渡橋(ふるわたりばし)尾頭橋(おとうばし)があります。★topへ

西南隅櫓(名古屋城) ★topへ

重要文化財の西南隅櫓(すみやぐら)は、未申(ひつじさる)櫓ともいわれ、屋根二層・内部三階の櫓です。

西・南両面には軍事用の「石落し」を張り出して屋根を付けています。明治24年(1891)、濃尾大地震で石垣

と共に崩壊してしまいましたが、大正11年(1922)から12年にかけて、宮内省によって復元されました。

鬼瓦などに菊花紋が見られます。 戌亥隅櫓(清須櫓) ★topへ

櫓は北西隅と北東西寄に2棟あり、うち北西隅にある戌亥隅櫓(西北隅櫓)が現存している。3層3階のその規模

は弘前城天守や丸亀城天守も上回る大きさである。1611年(慶長16年)に清須城天守または小天守を移築した

ものと伝えられているため清須櫓とも呼ばれている。

名古屋城(web) ★topへ

名古屋城(なごやじょう)は、徳川家康が豊臣秀頼との戦いに備え、東海道の要所として築いた平城です。

慶長15年(1610)に加藤清正・福島正則・前田利常など北国・西国の諸大名20名に普請(土木工事)を命じ、

慶長17年に天守閣が、さらに2年後の慶長19年に本丸御殿が完成しました。

そして元和2年(1616)、家康の子・義直が清洲から入城し、以来明治維新を迎えるまで、名古屋城は御三家筆頭

の尾張徳川家の居城として栄えました。

第二次世界大戦中の昭和20年(1945)5月、名古屋空襲によって多くの建物が焼失しましたが、昭和34年(1959)

10月に天守閣・小天守・正門・金鯱が再建されました。表二之門と東南・西南・西北の隅櫓3棟が重文に指定され

ています。なお、本丸御殿の復元工事が平成29年(2017)の完成を目指して進められています。

★名古屋城(wikipedia) ★topへ |

★

★

戻る ★コースmap(PDF) (★詳細・★資料解説) ★topへ

戻る ★コースmap(PDF) (★詳細・★資料解説) ★topへ