名鉄笠松駅 gifu108/kasamatsustation.jpg |

出発式(集合・受付)108g006 |

奈良津堤の桜108g009 |

奈良津堤の桜

/gifu108/108363_6_1.jpg |

笠松競馬場の厩舎108g014 |

旧名鉄電車の橋脚 108g015 |

白鬚神社 108g018 |

円城寺川並奉行館跡108g021 |

木曽川堤防から見た神社の桜 108g027 |

河野称名寺へ 108g030 |

称名寺本堂108g031 |

芭蕉句碑(称名寺)108g033 |

称名寺住職の解説を聞く 108g038 |

円城寺の芭蕉踊りゆかりの神社 108g041 |

蘇岸築堤記念碑公園108g047 |

防災センターを後にしてトンボ池に向かう 108g048 |

笠松トンボ天国(30数種類のトンボが生息)

gifu108/kasm057.jpg |

笠松トンボ天国の池(5ヵ所ある)「生き物の里」

gifu108/kasm059.jpg |

笠松トンボ天国(運動場に隣接)で全員集合 108g067 |

岐阜県運動場 108g069 |

米野の戦い跡 gifu108/108komeno2.jpg TOP

※寺沢さんHP参照 |

米野の戦い跡 gifu108/108komeno.jpg

河 田 渡 河 戦 (現地説明板より) TOP

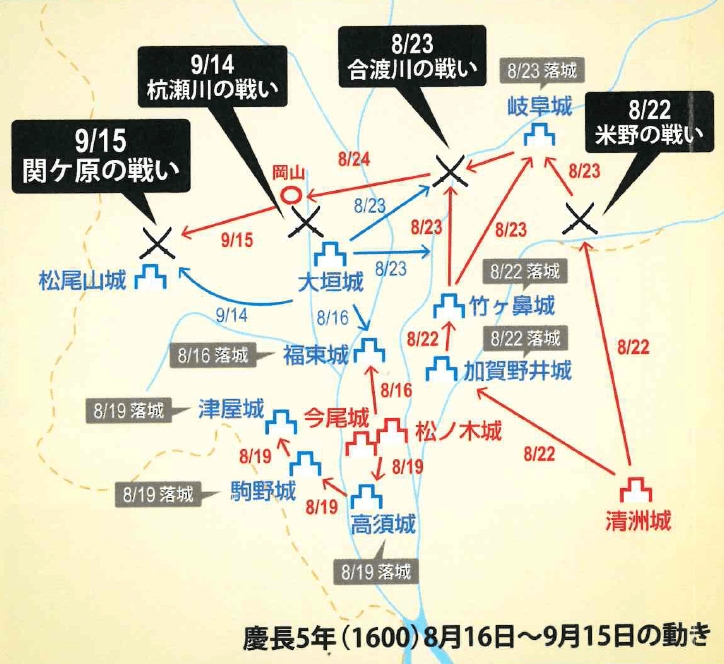

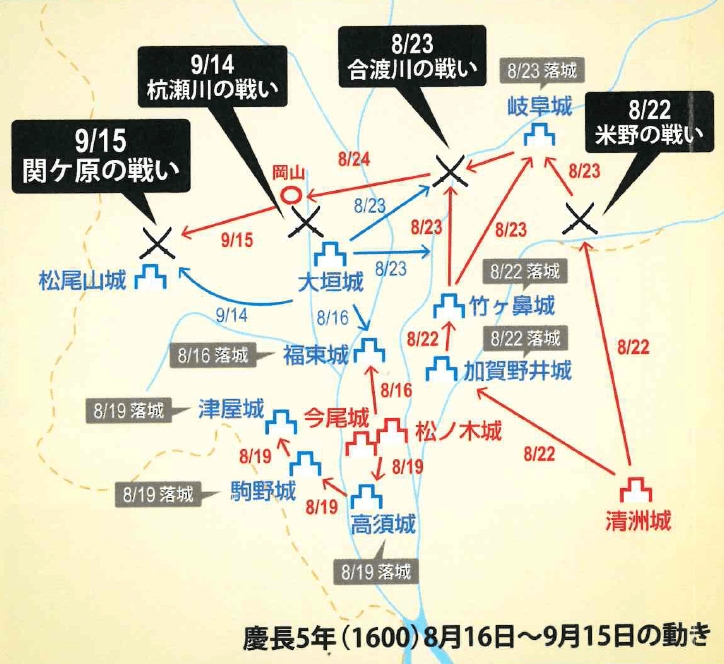

慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いの前哨戦というべき岐阜

城攻撃の諸戦が木曽川を挟んで開始され、川島町がその古戦場

となった。東軍【徳川家康】の池田輝政を先鋒とする浅野幸長

・山内一豊・一柳直盛等1万8千の一隊は、木曽川の河田を渡

り越え新加納を経て岐阜に向かう策戦をたてた。一方、西軍

【豊臣方】に属する岐阜城主織田秀信は、木造具政・百々綱家

・川瀬左馬助等3千3百を新加納と米野の間に配置し、敵を待

ち伏せた。8月22日、東軍の池田輝政は前進命令を下し、

中州小屋場島に陣をはった。敵兵の小勢を知った東軍は、まだ

夜の明けない内に一柳直盛を先頭に渡河戦を激戦展開

【河田渡河戦という】、付近一帯は阿修羅場と化した。

西軍岐阜城兵は、鉄砲隊の奇襲作戦によく奮闘したが遂に敗退

勢いに乗った東軍は明くる23日、岐阜城を落城させた。 |

史跡米野の戦い跡(関ヶ原の戦の前哨戦の地)kasm090 |

米野の戦い跡の合戦詩歌碑kasm095.jpg(拡大) |

飯沼勘平長資(西軍)の墓kasm097拡大説明kasmw96 |

大塚権太夫(東軍一番槍)の塚(拡大説明) |

承久の乱供養墓の説明 108g099 |

承久の乱供養墓 108g100 |

羽島用水路暗渠(犬山頭首工から取水)108g104 |

羽島用水路暗渠の蓋 108g103 |

三井山公園へ向かう 108g108 |

三井山公園へ桜が満開108g110 |

三井山ふれあいの森 108g120 |

三井山公園マップ 108g121 |

上戸排水機場mei043 |

三井池公園/排水機場の隣mei046 |

三井池公園桜散る頃(旧)kaka14024 |

三井池公園で休憩(旧) kaka14029 |

三井池公園は桜花が彩りを添えていた(旧)kaka14040 |

三井池は境川(旧木曽川本流)が堰き止められ出来た池 |

三井池公園の春kaka14051 |

池之宮神社mei049 |

三井山ふれあいの森108g122(★三井山登山の解説(PDF)) |

新境川の桜を観て遡上する108g137.jpg |

新境川の桜を観て遡上する 108g145 |

各務原市民公園mei054 |

市民公園の花見客 108g158 |

市民公園の花見客 108g157 |

岐大農学部があった市民公園の巨木の並木(旧)kakam011 |

岐阜大学農学部跡の石碑(市民公園内)(旧)kakam004 |

新境川(公園西隣)の桜の花 108g165 |

市民公園で全員集合 108g152 |

名鉄・市民公園前駅から帰途につく mei059 |

新境川(左)と百十郎桜(全国桜の名所100選)mei061 |

桜の古木が並ぶ(新境川と百十郎桜参照)kak029 |

新境川 mei065 TOP |

新境川沿いの桜の古木kaka14060 |

新境川沿いの百十郎桜kaka14070 |

| 解説 TOP |

市民公園前駅(wikipedia) TOP

市民公園前駅は、岐阜県各務原市那加門前町四丁目にある名古屋鉄道各務原線の駅である。駅番号はKG09。

「歴史」

かつては旧制岐阜高農とその後身である岐阜大学農学部および工学部の最寄り駅で、一時は急行も停車していたが、大学の

移転・その跡地の各務原市民公園の完成に伴い改称された。 岐阜大学が岐阜市内へ移転後も、数年間、駅名は岐阜大学前

のままだった。2023年3月18日のダイヤ改正後は早朝深夜を除き、毎時4本の普通列車が停車している。 |

名鉄笠松駅(wikipedia)とコンビニ(ファミリーマート) TOP

笠松駅は、岐阜県羽島郡笠松町西金池町にある、名古屋鉄道名古屋本線・竹鼻線の駅である。駅番号はNH56。

快速特急停車駅で、日中は名古屋本線の特急と竹鼻線の始発列車が当駅で接続する。名鉄岐阜から竹鼻線へ直通する急行は

当駅から普通になる。朝夕の一部には全区間を普通で走る名鉄岐阜 - 羽島市役所前・新羽島間の列車が設定されている。

2001年までは竹鼻線・羽島線内でも通過運転をする急行が設定されていた。かつては当駅始発の名古屋方面行きの急行が1本

設定されていた。竹鼻線・羽島線の列車は大半が当駅で折り返している。名古屋本線には当駅で折り返す列車は存在せず、

全て名鉄岐阜駅まで運転されている。ミュースカイは全て当駅を通過する。笠松競馬開催日でも臨時停車は行われない。

名古屋本線は快速特急停車駅であるが待避線は存在しない。急カーブの途中にあるため設置が困難であり列車待避は新木曽川

駅または岐南駅で行われている。 gifu108/108kasamatu.jpg  TOP TOP |

奈良津堤の桜(web) TOP

ソメイヨシノを中心に約1kmにわたって桜並木が続きます。1970年に笠松町が植樹したのがはじまりで、千本桜ともよばれ、

桜の名所で知られています。

飛騨・美濃さくら三十三選にも選ばれ、毎年多くの花見客で賑わいます。

<笠松町内の桜>

奈良津堤のほかにも、笠松町内には様々な場所に桜が植えられています。

(見頃:3月下旬〜4月上旬) TOP |

gifu108/1083363_1_l.jpg |

gifu108/1083363_2_l.jpg |

奈良津堤の桜(ならづつつみのさくら)は、岐阜県羽島郡笠松町の木曽川の堤防に設けられた桜並木である。別名は千本桜。

「概要」(wikipedia) TOP

江戸時代から奈良津堤はシダレザクラの並木が名所であり、1930年(昭和5年)には岐阜日日新聞による一般公募により、

濃飛八景の第二位に選ばれている。

戦後、シダレザクラの多くが枯れたり伐採されたが(2020年(令和2年)現在、切り倒されたシダレザクラの古株は堤防斜面

に多く残っている。)、1970年(昭和45年)に、笠松町が、かつてのシダレザクラの並木とほぼ同じ場所にソメイヨシノを

植樹し、現在の桜並木が出来る。笠松町奈良町(笠松競馬場付近)から名鉄名古屋本線木曽川橋梁、魂生大明神を経由し、

笠松町港町(笠松湊付近)まで至る全長約2kmの桜並木。植樹本数は約250本。

2003年(平成15年)3月には『飛騨・美濃さくら三十三選』に選ばれている。 TOP |

円城寺川並奉行館跡(WEB参照) TOP

羽島郡笠松町円城寺にある「木曽川円城寺川並奉行館跡」。別名、「円城寺館」とも。場所は、木曽川の堤防と国道22号線

の交差点の西側にあたる。木曽川は、全域が尾張領とされ、川並奉行は、延宝元年(1673年)に円城寺と北方に設置された。

円城寺奉行は、前渡村(各務原市)から前野村(羽島市)までを管轄。初代円城寺奉行は、市川茂右衛門だが、延宝6年に転出した。

その後、円城寺村の郷士野々垣源兵衛が奉行に任じられ、以来、野々垣氏が奉行職を世襲した。野々垣氏の祖先は、織田信長や

豊臣秀吉に仕え、関ヶ原合戦における米野の戦では、池田輝政に味方して、木曽川の水先案内人等で活躍した。

尾張藩主は、代替わりごとに岐阜へお成りになることを慣例としたが、その際には必ず円城寺渡しを渡って、野々垣家に立ち寄る

のを常としていた。−「木曽川と共に歩んだ 各務原 犬山 岐南 笠松」より引用 gifu108/108kawanami.jpg TOP

※円城寺川並奉行館跡、川並奉行の墓、対岸に北方代官所跡がある

TOP

TOP |

河野称名寺 TOP

河野称名寺(こうのしょうみょうじ)は、岐阜県羽島郡笠松町円城寺にある阿弥陀如来を本尊とする浄土真宗大谷派の寺院。

濃尾地方における浄土真宗弘通の濫觴となった河野九門徒の一つ。

延暦3年(784年)、伝教大師により天台宗の円融寺として建立されたという。嘉禎元年(1235年)に伊東祐親の孫、善海が

親鸞聖人に帰依して称名寺と改名した。濃尾地方の浄土真宗寺院の始まりとして後にほかの寺院と合わせて河野九門徒と呼ば

れた。宝暦8年(1758年)に寺号に河野を冠する。安政2年(1855年)には御坊となり、明治9年(1876年)に至って管刹に

なった。明治13年(1880年)に本堂を再建するが、明治24年(1891年)に濃尾地震の被害を受けている。

gifu108/108kouno.jpg TOP

|

トンボ池(wikipedia参照) TOP

広さは6 ha。このうち2.18 haが整備され、6個の池(トンボ池、中池、古池、造成池、まこも池、ため池)と4つの広場

(トンボ広場、カッパ広場、野鳥広場、芝広場)で構成される。

トンボ池にはトンボが多く棲息しており、ベッコウトンボやイトトンボなど、今までに7科43種が確認されている。

現在は30種程度が棲息しているという。貴重な自然が残ることから、1973年(昭和48年)より笠松町が保護を行なっており、

「岐阜県の名水50選」「木曽三川三十六景」「水と緑の環境百選」などに指定されている。1980年代後半より水質悪化が進ん

でおり、水質改善が急務となっている。又、自然保護の為、ブラックバスやその他の様々な生物の持込は固く禁じられている。

−−−−−−−−−−−−−−−−TOP

広々とした木曽川の河原にあるトンボ池は、明治・大正時代まで、木曽川の本流が流れていた所でした。その後の河川改修工事

などで本流が南の方へ移り、小型の河跡湖として残った池で、地形学上珍しいものだそうです。地元笠松町は、トンボの貴重な

生息地であるこの一帯をトンボ天国、池をトンボ池と命名し、トンボ保護地に指定して保全を図ってきています。

この河跡湖を中心としたトンボ天国の周囲は、草むら、やぶ、木立などに覆われて特にトンボの生息に適し、30種以上が確認

されています。四季折々の豊かな自然に恵まれた心安らぐところです。 TOP

gifu108/108tonbo.jpg gifu108/108tonbo.jpg |

岐阜県運動場(笠松町多目的運動場) TOP

「所在地」

岐阜県羽島郡笠松町江川堤外(北派川河川敷)

通称は岐阜県フットボールセンター。JリーグのFC岐阜の練習場としても使用されている。

「概要」

2013年(平成25年)完成。同年4月20日のオープニングセレモニーが行われた。整備には日本サッカー協会の都道府県

フットボールセンター整備助成事業、日本スポーツ振興センター及び岐阜県の支援が行われている。

管理運営は指定管理者の一般財団法人岐阜県サッカー協会が行う。

木曽川(北派川)河川敷にあり、河川の増水などの場合、使用できないことがある。

「施設概要」

全体の広さは19,522 m2。

多目的運動場A:広さは9,740 m2。天然芝の運動場である。

多目的運動場B:広さは9,782 m2。人工芝(ロングパイル人工芝)の運動場。サッカー場として使用される。

夜間照明、及び更衣室などとして使用するトレーラーハウスが数台設置されている。 TOP |

※米野の戦い跡(※笠松町HP) TOP

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いは、東軍の徳川家康と西軍の石田三成が戦った「天下分け目の戦い」として知られて

います。この戦いの1カ月ほど前、池田輝政を中心とした東軍が8月22日の朝、川を渡って米野に上陸し、大勝利に終わり

ました。これは「※米野の戦い」と呼ばれています。池田勢の一番槍となった大塚権大夫は多くの武将を討ち取りましたが、

飯沼勘兵衛に一騎打ちを挑まれて討ち死にし、その飯沼も池田輝政の弟長吉に討たれました。大塚権大夫の塚は無動寺に、

飯沼勘兵衛の墓は岐南町の平島にそれぞれあります。この戦いで、池田勢が木曽川を渡河する際の案内役を務めたのが円城寺

の土豪、野々垣源兵衛でした。野々垣一族の墓は円城寺の専養寺にあります。

*池田輝政

豊臣秀吉、徳川家康に仕え、関ケ原の戦いで、東軍の武将として活躍しました。

gifu108/108komenowar.jpg

TOP TOP |

米野合戦考察(★下記研究ノート参照) TOP

「慶長5年8月22日の米野の戦い、同月23日の瑞龍寺山砦攻めについての一柳家の首帳に関する考察」

「米野合戦詩歌碑」

首塚も河もまぼろし霧の原 山花 TOP |

飯沼勘兵長須形資の墓(岐阜の旅ガイドHP参照) TOP

飯沼勘平長資は、岐阜城主・織田秀信(三法師)の家来で「岐阜四天王」の一人。

関ケ原の合戦の前哨戦、「米野の戦い」で多くの手柄を立てた当時21歳の武将(大垣 池尻城主の子)。

東軍大将池田輝政の弟、池田長能と一騎打ちをして戦死しました。

尚、南西約500mの場所には、米野の戦い跡の碑(岐阜県羽島郡笠松町)が建てられています。 TOP |

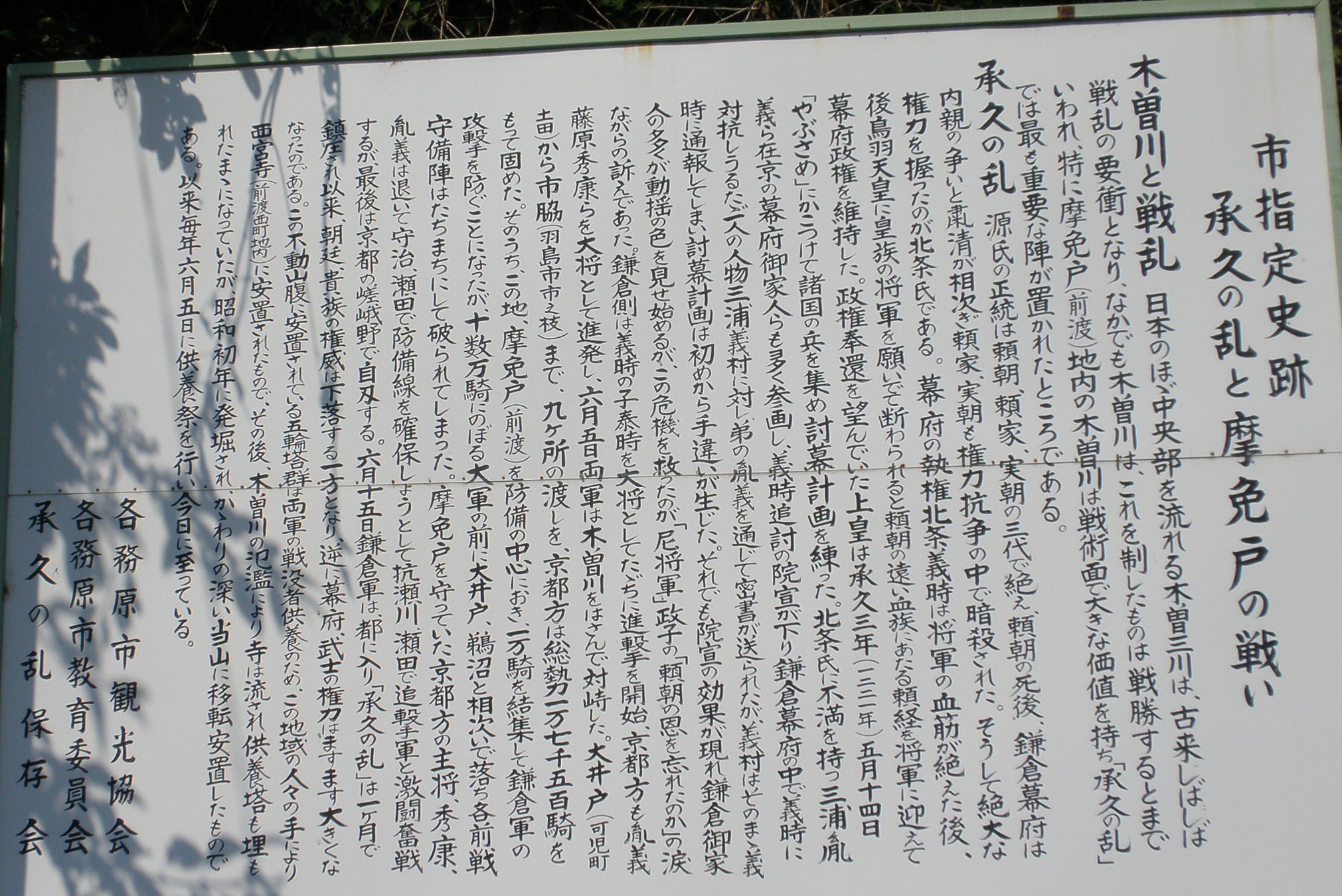

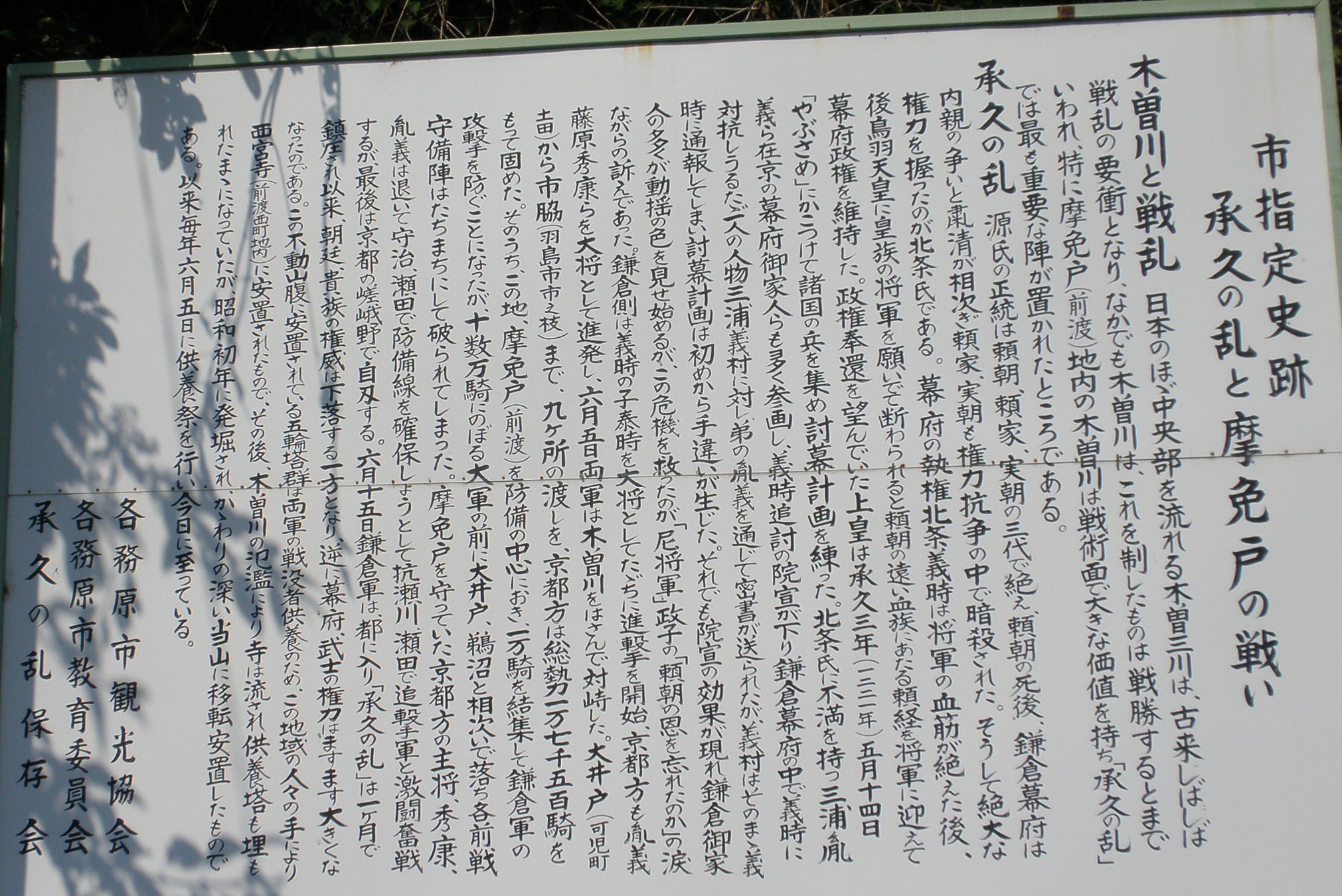

★承久の乱(wikipedia参照)承久3年(1221年)meiw022 2011.10.07 (前渡不動内) TOP

承久の乱(wikipedia) TOP

承久の乱は、鎌倉時代の承久3年(1221年)に、後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して討幕の兵を挙げて敗れた兵乱。

承久の変、承久合戦ともいう。(土地(農地)を巡る公武の階級闘争!)

武家政権である鎌倉幕府の成立後、京都の公家政権との二頭政治が続いていたが、この乱の結果、幕府が優勢となり、朝廷の

権力は制限され、幕府が皇位継承などに影響力を持つようになる。以下の解説は玉川大学の解説ですが、耕作地(荘園)を巡る

公武の階級闘争の様子や見解が理解できるので掲載します。 gifu108/108syoukyu.jpg TOP

★玉川大学の「承久の乱」(HP)解説 (★鎌倉時代の勉強をしよう(HP))(★承久の乱PDF/gifu108) TOP

頼朝は全国に守護・地頭をおきました.しかし実際には近畿地方・北陸地方・中国地方・四国の瀬戸内側・九州の北部などでは,

平氏が持っていた荘園以外に地頭を置くことはできませんでした.それでも荘園が寄進されていく過程の中で,平氏に少しでも

関わりのあった荘園には地頭が置かれていきました.配置された地頭の中には勝手に年貢をとって自分のものにしたり,土地を

奪ったり,農民を自分の支配下におこうとする者もあらわれた.そうした荘園を持つ貴族や皇族も多くいたわけです.またこの

ころになると,荘園整理令によって数多くの荘園が摂関家から院に移っていきました.しかし実際にこれらの荘園を開拓し農地

を作って管理しているのは豪族,つまり武士だった.平家を撃ち破り力をつけた武士は.鎌倉将軍と主従関係をもち「ご家人」

になると,いまさら名目上の領主である,貴族や院に年貢を払わないという者もあらわれた.つまり,貴族や皇族にとって地頭

を送ってくる鎌倉幕府は「目の上のたんこぶ」,邪魔者でしかなかったのです.東国の荘園はそのむかし,摂関家(藤原氏など

の有力な貴族)あるいは大きな寺社(東大寺や伊勢神宮など)に寄進されてきた.荘園の実際の持ち主は豪族ですが,年貢を少し

でもやすくしたり,境界争い,それに役人からの嫌がらせ(金を出せとか,勝手に領内の人間を使ってしまうなど)から自分の

領地をまもる工夫をしました.自らは荘園の管理人という地位になって,名目上の持ち主を力のある摂関家や寺社にしていたわけ

です.こうした荘園のことを学問上「寄進地系荘園」と呼びます.しかし,東国に武士の政権ができ新しく自分達をまもってくれ

る将軍と主従関係を結んだ今,新しく自分の領地を院や大寺社に寄進するものなどあらわれるはずがありません.つまり京都に

いる貴族や院や大寺社は東国からの荘園寄進がパタっと無くなってしまったというわけです.後鳥羽上皇はスポーツ万能,楽器も

できて双六などのゲームにも強い,しかも競馬,流鏑馬(やぶさめ)など武士さながら武芸にはげみ,その上当時一番の教養だっ

た和歌を作ることにも優れていました.有名な「新古今和歌集」はこの人が作ったと言われています.つまり,歴代天皇の中でも

ピカイチの天皇から上皇になった人です.上皇となれば朝廷からは退きますが,実際には院にはいり天皇に大きな影響力を与えて

いた.こうした政治を院政とよびます.院政は平安時代の終わり頃から行われるようになり,天皇を頂点とする朝廷よりも力が

あったために荘園の多くが院に寄進されるようになりました.つまり後鳥羽上皇は日本一の荘園の持ち主でもあったわけです.

ところが幕府ができて、荘園に配置された地頭が年貢を払わなくなったり,東国からの荘園寄進もなくなったのです.

上皇は優れた人でもありましたがそれだけにワンマンでした.「日本で一番偉いのは俺だ.なのに鎌倉(幕府)はなんだ.北条氏

はなんだ!」と思うのは当然のことでした.承久3年(1221年)5月14日後鳥羽上皇は「流鏑馬ぞろい」と称して集めた

諸国の武士1700人あまりに対して,北條義時(鎌倉幕府の執権)を討てという命令を出しました.この時何も知らされていな

かった武士は一瞬とまどいましたが,その多くが上皇につくと約束した.同時に幕府と親しかった貴族,西園寺公経・実氏

(さいおんじきんつね・さねうじ)親子を捕らえ,京都にいたご家人中ただ一人上皇の命令をこばんだ京都守護の伊賀光季

(いがみつすえ)の館をおそう命令を出しました.伊賀光季の館は翌15日に襲われ,光季親子は勇敢に戦いますが昼過ぎに討た

れて死にました.頼朝が死に頼家と実朝が暗殺されたのを知った上皇は,幕府内部で有力ご家人同士が争うだろうと判断しました.

特に北条氏と三浦氏の実権争いはかねてより上皇も知っており,京都にいた三浦胤義(みうらたねよし=三浦義村の弟)から,

「上皇が北条氏にかわって兄に関東を治めろ言えば,北条氏をやっつけることでしょう」という言葉を心地よく聞いていた.

「そうだろう,ひとたびこの俺が宣旨(せんじ=命令)を出せば,日本中の武士が集まってくるに違いない」そう思い込んでしま

ったのです.ワンマンだったために周囲には冷静に情勢を判断できる人や,上皇を諌める人がいなかったのです.これは現代にも

いえることですね・ひとたび宣旨が下れば日本中の武士が朝廷側につくだろうと思っていた上皇やその側近たちの期待とは裏腹に,

実際の動きは上皇たちの考えとはまったく逆の方向に動いていきました.上皇方は5月15日に宣旨を発し,三浦義村をはじめと

する全国の有力豪族には「恩賞は思いのままにとらせる」という密書を送りました.ところが,親幕派の伊賀光季と西園寺公経

からの急使もまた鎌倉に急を知らせたのです.・・・ここから鎌倉方(幕府)の大逆転が始まったと言ってよいでしょう.

当時の東海道は整備されたとは言え,京都と鎌倉間は徒歩で約16日,場合によっては数十日を要しました.大きな川に満足な

橋は架かっていません.その上,雨が降ればぬかるみ状態が数日も続きました.各駅には伝馬が用意されていますが,早馬でも

7日はかかるのが普通で,至急の場合でも5日間かかりました.3日半で京から鎌倉まで走りきった3名の急使は,休みはおろか,

眠らずに駆けたに違いありません.押松丸も光季の使いとの差を4時間ほど縮めています.可哀想に葛西谷辺りをうろついていた

押松丸は,捕らえられて宣旨を取り上げられてしまいました.幕府はわずか5時間の差で先手を打ち,御家人の掌握に成功した

のです.「友を食らう」と評された三浦義村でさえ密書を持って幕府に駆けつけてきました.御所の庭に集まった御家人のほとん

どは,「何が何だか良く分からない」状態です.京都方と戦うかもしれないといううわさ話もあったかもしれません.動揺や不安

もあったでしょう. そこへ政子達が現れて先の演説になったというわけです.幕府首脳は,その日のうちに上皇軍と戦う作戦を

立案し,軍団編成の大まかなプランも整えました.急使が来てからの幕府の動きはまことに素早く当を得たものでした.宣旨さえ

出せば関東の武士はことごとく院・朝廷になびくだろうという思い違いをしていた上皇方とは大きな差です.押松丸の出発が遅れ

たのも上皇方の緊張感の無さを表しています.こうして敵の先手をうまくかわした幕府は乱に勝利しました.幕府はおよそ20万

の大軍を京都に向けました.当時の京都への道は中山道:東海道:北陸道がありましたが,移動する軍団の規模から分かるように,

この時期すでに東海道がメインであったことが分かります.東海道を西上する主力軍団の司令官は後に武士の法律「御成敗式目」

(ごせいばいしきもく)を作り名執権とよばれる北条泰時でした.この素早さとは逆に朝廷(上皇)方の動きは鈍いものでした.

幕府軍が大挙して京都を目指していることを知った朝廷(上皇)軍は慌てて木曽川に防衛ラインを敷こうとしましたが,彼等が

つくかつかないかうちに,幕府軍の攻撃が始まりました.5日に始まった戦いはわずか1日で決着がつき,朝廷軍は総崩れとなり

敗走しました.このことを知った京都では貴族から民衆までが幕府軍の攻撃を恐れ西へ東へ逃げまどいました.上皇は自ら武装し

軍団を指揮して京都宇治川に防衛ラインを敷きますが,6月14日ついに濁流を突破した幕府軍がなだれ込み,ついに幕府の大軍

は京都に侵入しました.承久記ではこのときのことを次のように書き記しました。

「板東方(ばんどうがた=東国=鎌倉方のこと)の兵ども,深草・伏見・岡屋・久我・醍醐(だいご)・日野・吉田・東山・北山

・東寺・四塚に馳(は)せ散り馳せ散り,あるいは1,2万騎,あるいは4,5千騎,旗の足をひるがえして乱入す.大臣,北の

政所(きたのまんどころ=摂政の妻),女房,局(つぼね),若い女房,遊女にいたるまで,声をたて,をめき叫び,立ちまよう.

天地開びゃくより王城洛中のかかる事いかで有らじ.かの保元のむかし,また平家の都を落ちしも,是ほどにはなかりけり.

名をも惜しみ,家を思う重代の者共は,ここかしこの大将にさしつかわされて,あるいは討たれ,あるいはからめとらる.(中略)

戦したるすべも知らぬ者どもが,あるいは勅命(ちょくめい=天皇の命令)にかりだされ,あるいは見物のためにい出くる輩

(やから)ども,板東の兵に追い詰められたる有り様は,ただ鷹の前の小鳥のごとし.射殺し,切り殺し,首をとること若干なり.

板東の兵,首一つづつとらぬものこそなかりけれ」朝廷では討幕派に捕らえられていた西園寺公経が復帰し,新しく後鳥羽上皇の

兄である行助法親王(ぎょうじょほうしんのう)の子を天皇後堀河天皇)とし,父である行助法親王は天皇になったことはないのに

「後高倉院」として異例の院政を行いました.以後は西園寺公経を中心とした幕府よりの朝廷になっていきました.さらに,幕府軍

の総指揮官だった北条泰時と「おじ」の時房は京都にとどまり,朝廷を監視したり近畿地方のご家人の統括をするための六波羅探題

(ろくはらたんだい)を作りました.以後,六波羅探題は幕府の出先機関として,朝廷と近畿地方の幕府に対する反逆を抑える,

重要な役割を果たしました.乱の後,幕府から近畿地方の国々に調査のための役人が派遣(はけん)されました.彼等は上皇方に

ついた武士を徹底的に調べました.その上で彼等の領地をすべて没収したのです.その数は3千ケ所と言われています.

これによって,これまで幕府側が手を出せなかった西国の荘園にも新たに地頭を配することができた.地頭の多くは東国から派遣さ

れた武士です.こうした地頭のことを学問上「新補地頭」(しんぽじとう)とよびます.この後,彼等の多くはじわじわと荘園を

侵略し,やがて荘園の半分を自分達のものにしていきました.東国の武士は長い間,祖先が拓(ひら)き自らが体をはって守り抜い

てきた大切な領地を,国司をはじめ強力な豪族からまもるために,やむをえず縁もゆかりもない京都の権門勢家(貴族や大寺社など

の有力者)に寄進してきました.言い換えれば,東国の武士たちは200年の長きにわたって京都に搾取され続けていた存在と言え

るでしょう.日本に,もし革命と呼ばれるようなものがあったとしたら,それはまさに頼朝の旗揚げとこの承久の乱といっても過言

ではない.源平争乱の後,義経がかってに朝廷から官位をもらったということで頼朝は激怒します.それは常に京都の公家や寺社に

へつらい,朝廷に支配され続けていた武士が,長い間の束縛から解放され「武士の,武士による,武士のための政治」を目指してい

る頼朝や,頼朝を担ぎ上げた東国の武士たちの思いを踏みにじるものであったからです.頼朝の旗揚げは平家打倒という看板をあげ

ながらも実は「武士の事は武士がおこなう」という「東国武士による京都からの自治権の獲得運動」でした.それにくらべて今回の

承久の乱はあきらかに朝廷に対する反抗で,頼朝や彼等の父が築き上げた武士の政権,武士の利益を守り抜く戦いであったのです.

上皇の誘いに乗らず鎌倉方が一致団結できたのはまさにその点にあります.承久の乱は,いわば京都に支配されていた東国の独立

運動と言ってもよいのです.頼朝が武士政権のレールを曵(し)いたとすれば,承久の乱はいよいよレールの上を列車が動き始めた

状態です.このときはすでに源氏は絶えて幕府は北条氏を中心とするご家人の集団指導体制へと移行していました。

gifu108/108kassen.jpg TOP

★北条政子(wikipedia) TOP

上皇挙兵の報に鎌倉の武士は大いに動揺したが、北条政子が頼朝以来の恩顧を訴え上皇側を討伐するよう命じた声明を出し、動揺

は鎮まった。『吾妻鏡』や『承久記』には北条政子が鎌倉武士を前に、「故右大将(頼朝)の恩は山よりも高く、海よりも深いは

ずだ。逆臣の讒言により非義の綸旨が下された。秀康、胤義を討ち取り、亡き三代将軍の遺跡を全うせよ。院に味方したい者は、

直ちにその旨を述べて参じるが良い」と涙ながらの名演説を行い、義時を中心に御家人を結集させることに成功した記述がある。

|

三井山公園 TOP

三井山(みいやま)は、岐阜県各務原市にある標高109mの独立した小さな山である。

「概要」

各務原市の西部の新境川と航空自衛隊岐阜基地の間に位置する。元々は東西に長い山であった。山頂付近には戦国時代の城である

三井城の址があり、二等三角点が設置されている(点名は「三井村」)。別名は龍宮山。かつて山頂には、式内社の御井神社が

存在し、御井神として山自体が信仰の対象であった。磐座の祭祀遺跡もあり、多くの出土品が発見されている。また山腹には、

三井山古墳(御井神社境内古墳)という古墳がある。三井山は東西に独立した山になり、東は自衛隊の施設になった。東には岐阜

基地の飛行場灯台が、西には航空障害灯がそれぞれ設置されている。

「年表」

戦国時代、三井山は戦略上重要な場所として、土岐氏の土岐弥一郎(三井弥一郎)により三井城が築城される。

このさい御井神社は麓(各務原市三井町)の御井神社と上中屋(各務原市上中屋町)の天神社(現、天神神社)に移転している。

1548年(天文17年)、三井城は尾張国の織田信秀に攻められ落城する。三井城が廃城後、山頂には御井神社奥之宮が創建されて

いる。

1968年(昭和43年)ごろから、山の中央が削られはじめる。

1980年(昭和55年)ごろに採土が終わり、南北を貫く道路や、自衛隊の三井山官舎、各務原工業団地が完成した。

「遊歩道」

周辺は三井山ふれあいの森として整備されている。一帯は三井山公園として整備されている。

麓には御井大神(御井神社祭神)が掘ったと伝わる、御井池(三井池)があり、かつての木曽川の河跡と推測される。昭和初期

までは今の約5倍の広さがあったが、新境川の整備で生じた土砂で埋め立てられている。御井神社の別宮の御井池龍神神社

(三井池龍神神社)が置かれている。西側には、木曽川水系の新境川が流れ三井龍神橋があり、その東側が三井山遊歩道の入口

となっている。1周約1km程の遊歩道が整備され、山頂と途中には休憩所となる東屋が設置されている。

山頂からは、金華山、伊吹山、濃尾平野などを見渡すことができる。 TOP

★三井山登山の解説(PDF)

|

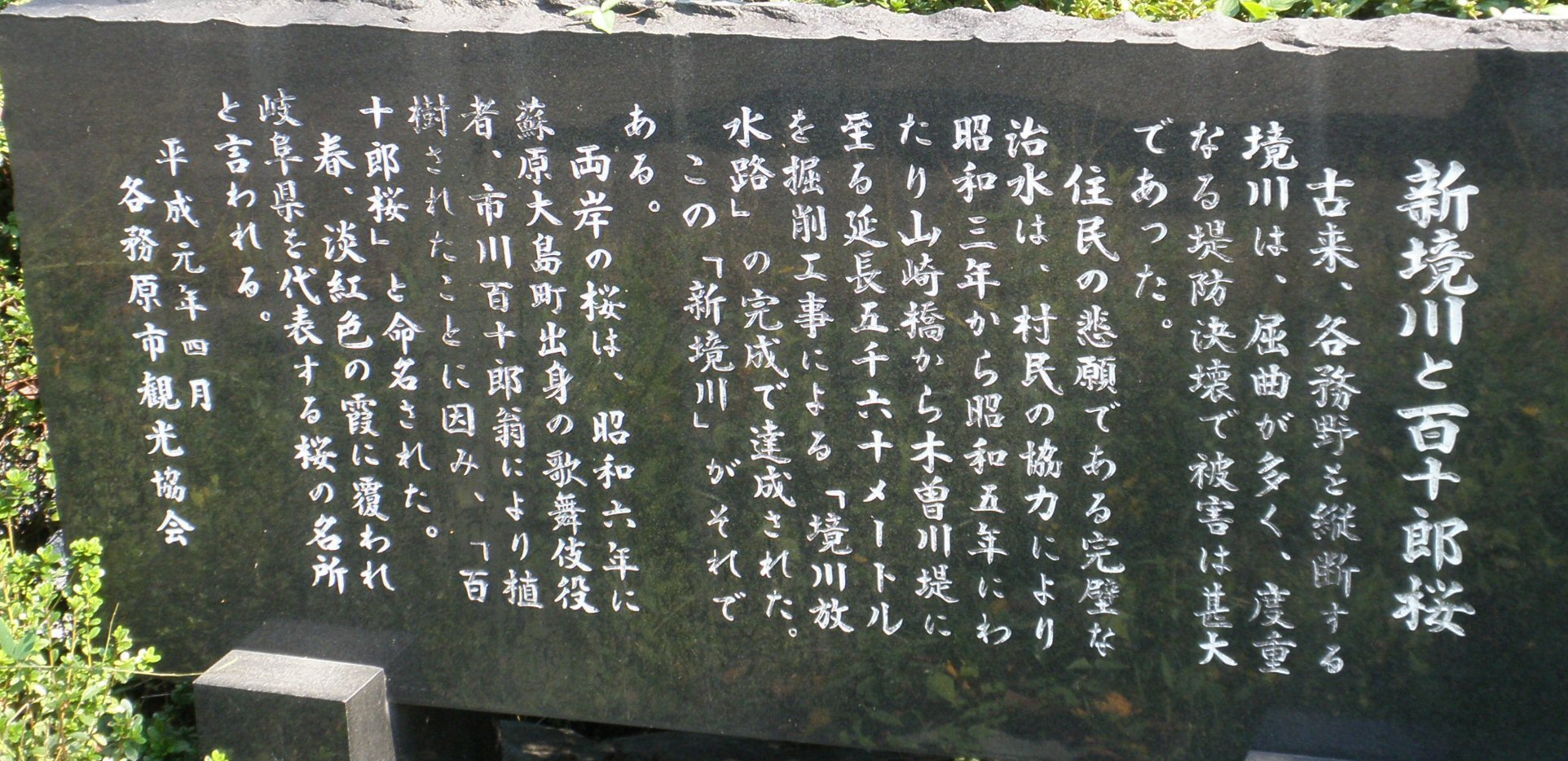

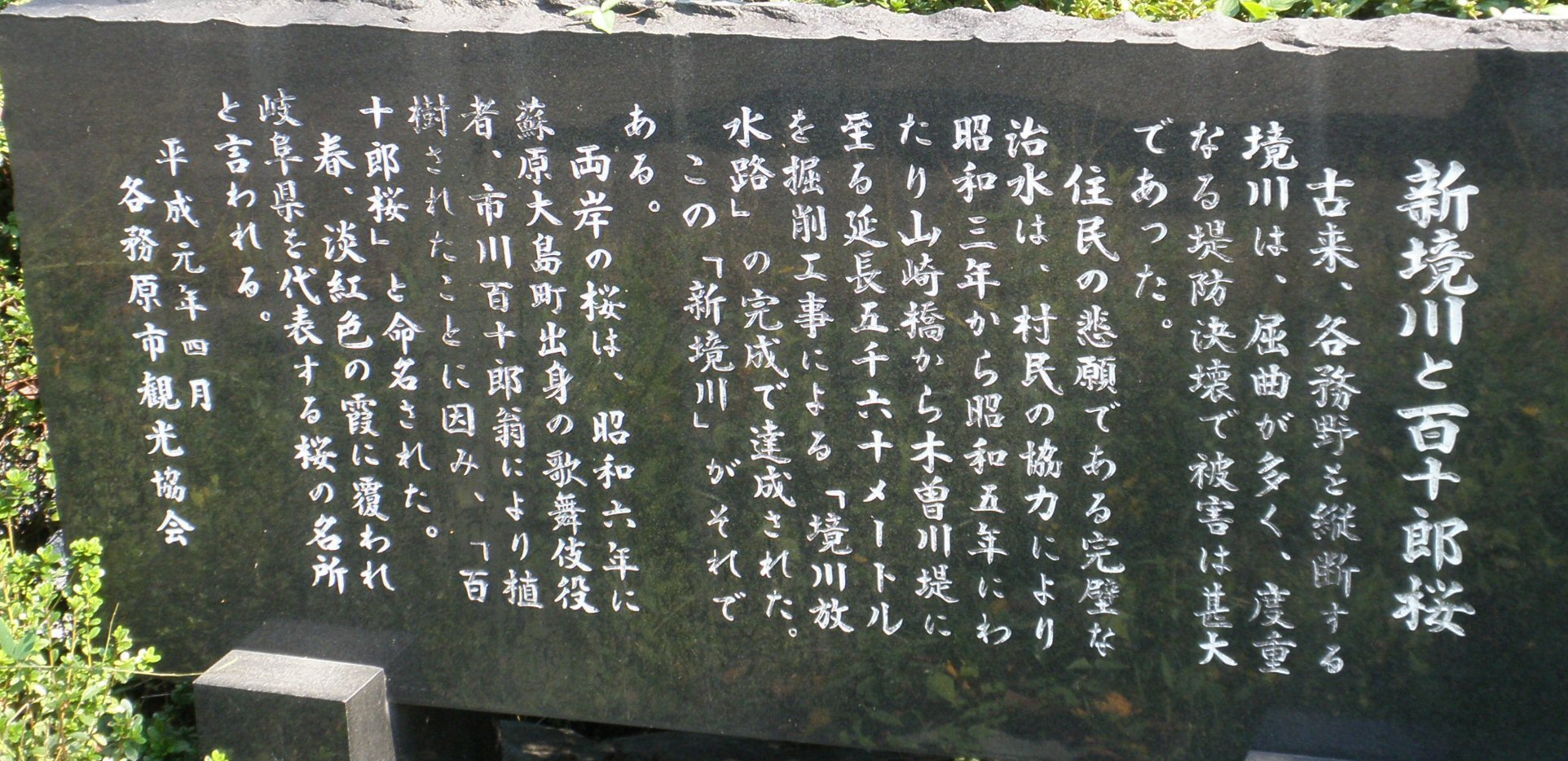

新境川と百十郎桜(wikipedia参照)meiw062 2011.10.07 TOP

|

解説

解説

gifu108/108tonbo.jpg

gifu108/108tonbo.jpg

ホーム (詳細版・拡大版) ★コースマップ参照(PDF) TOP

ホーム (詳細版・拡大版) ★コースマップ参照(PDF) TOP