第104回史跡巡りシリーズ・岐阜編Part16 (詳細・拡大)

(2024年10月5日(土)天気:晴れ):欠席

※下記画像は、下見・例会病気欠席のため、ほとんどが

H28(2016.6.4)の例会時のものです。

H28(2016.6.4)の例会時のものです。 友歩会第62回(H28)例会岐阜編p9(H28/2016.6.4)

友歩会第62回(H28)例会岐阜編p9(H28/2016.6.4)

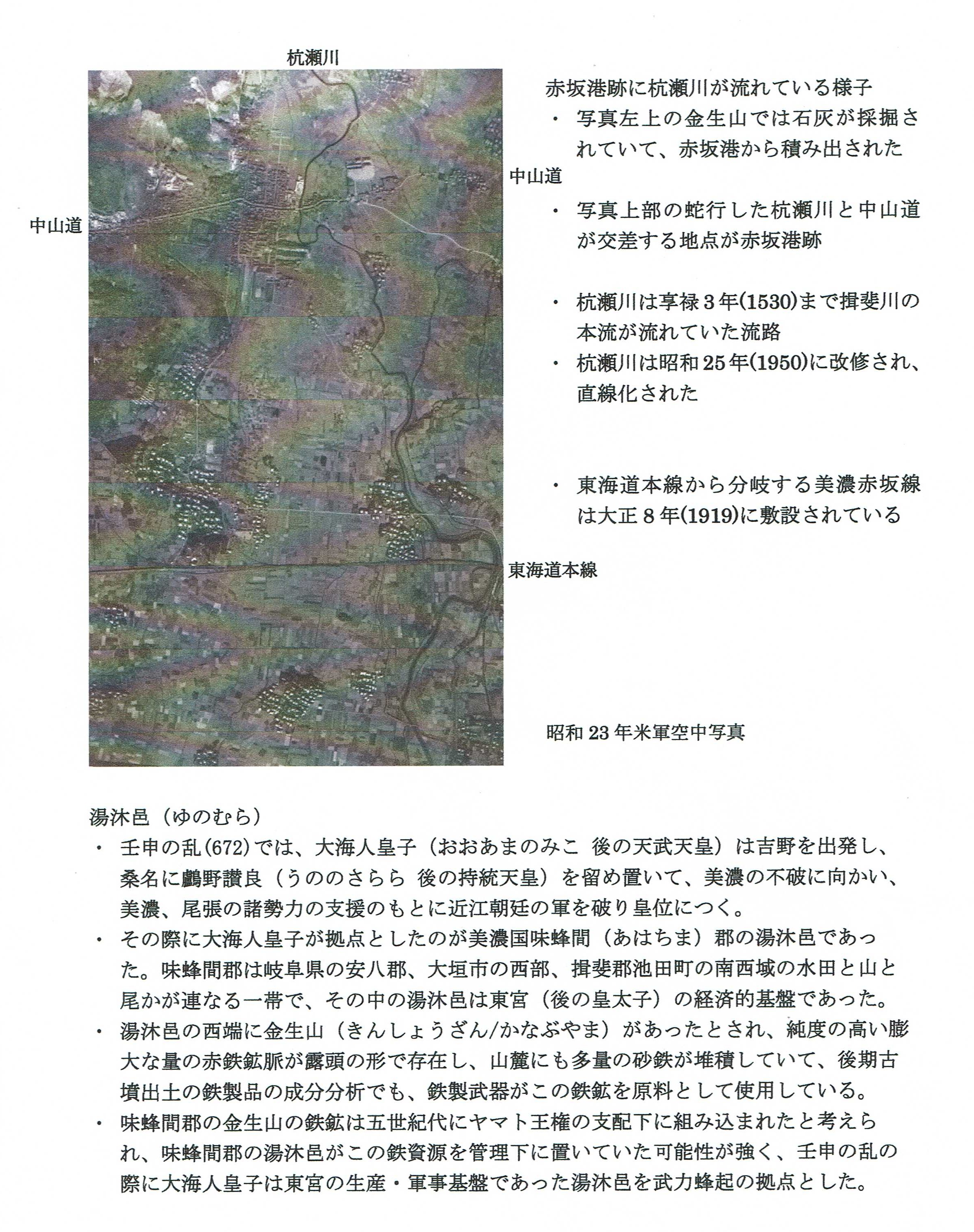

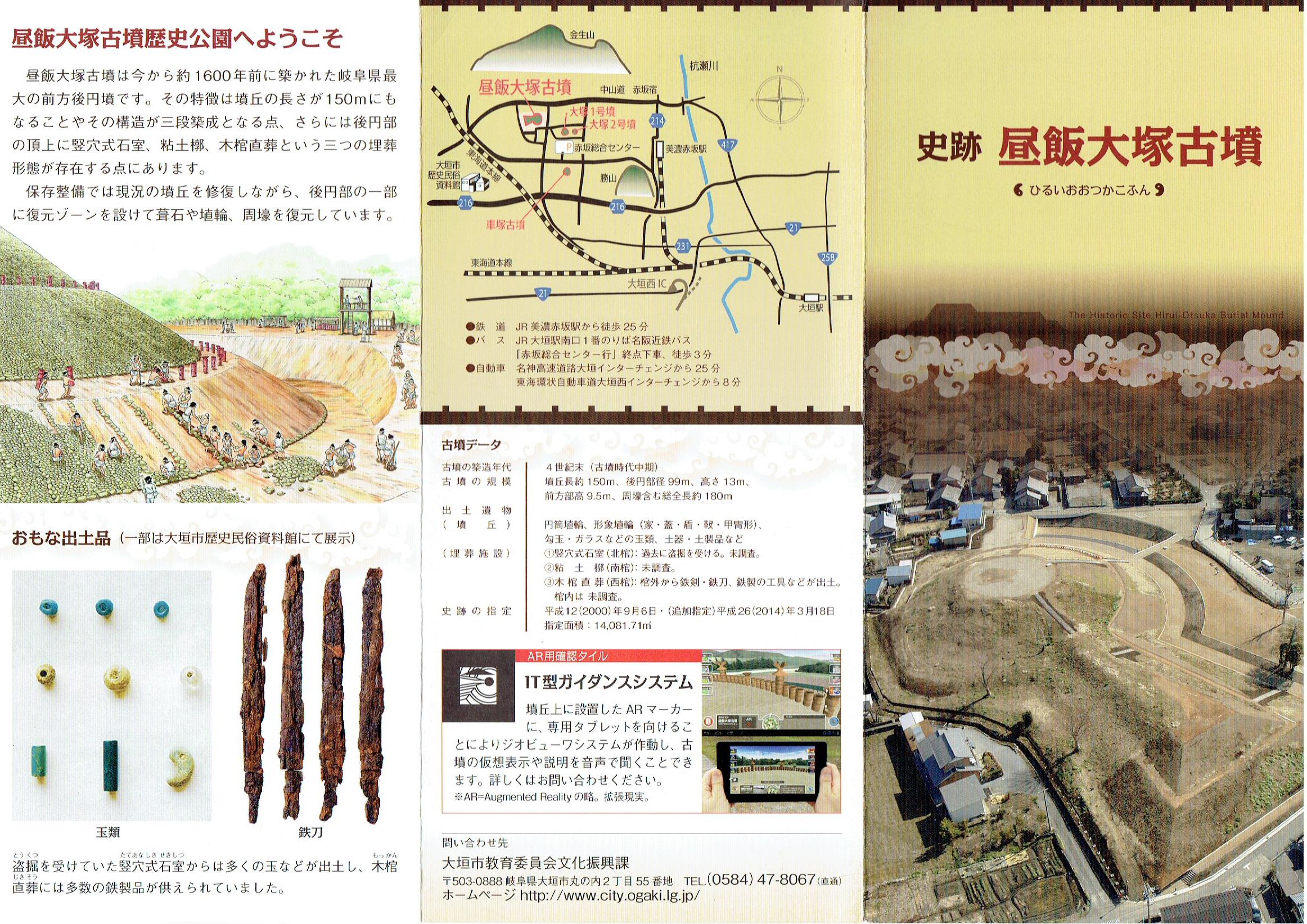

★赤坂宿散策マップ★金生山の生い立ち★昼飯大塚古墳歴史公園★壬申の乱と湯沐邑★壬申の乱図★壬申の乱(672年)

★壬申の乱関連年表(PDF) ★日本国の誕生 ★赤坂港開館・港跡 ★全員集合 ★コースマップ(PDF) ★赤坂・青墓地域観光マップ

壬申の乱は天智天皇死後の皇位を巡り、天智天皇

の同母弟 大海人皇子と息子 大友皇子(成人してい

た唯一の皇子)との間で争いがおこりました。

当時の皇位継承については親子より兄弟が優先され

ていたのにも関わらず、天智天皇は個人的な愛情に

より大友皇子への皇位継承の意を表しました。

その際、天智天皇は大海人皇子の出方によっては

殺害しようとし、大海人皇子は身の危険を察知して

出家し、吉野へ逃れて、挙兵の準備をしたとされて

います。

大海人皇子は、舎人とねり(下級官人)らが、美濃

尾張で天智天皇の陵墓を作るための人夫の徴発をし、

武器をもっているなど不穏な動きがあるということ

で、挙兵を決意しました。672年6月22日には美濃へ

3人の使者(村国男依むらくにのおより・身毛君広

むげつのきみひろ・和珥部臣君手わにべのおみきみ

てを送り、「安八磨郡あはちまのこおり(現在の

大垣市から池田町あたり)」の兵を徴発し、

「不破道」の閉塞を命じています。

※「不破道」はのちの「不破関」の可能性が高い

ですが、日本書記には「不破関」の記述はありま

せん。

6月26日には大友軍が不破道を越えようとしたところ

で、大海人軍に拘束されています。大海人軍は吉野

から伊勢、桑名を経由し、6月27日に野上に本営を

置いています。「野上行宮」の本隊は高市皇子を筆

頭に野上から約3㎞離れた「ワザミガハラ」(現在の

関ケ原付近と言われる)に集結しました。

7月1日には、「玉倉部邑たまくらべのむら」で大友

軍の奇襲を退けています。

その後、近江・大和、河内、伊賀で大海人軍と大友

軍の戦いが起こり、最終的には瀬田橋の戦いで大友

軍は敗北しました。

7月24日、不破の大海人皇子に大友の首がもたらさ

れ、終結しました。以後大海人皇子が天武天皇とし

て即位し、中央集権国家の形成を推し進めました。

※岐阜県博物館企画展図録『壬申の乱の時代・

美濃国・飛騨国の誕生に迫る』壬申の乱図を

一部改変

壬申の乱は天智天皇死後の皇位を巡り、天智天皇

の同母弟 大海人皇子と息子 大友皇子(成人してい

た唯一の皇子)との間で争いがおこりました。

当時の皇位継承については親子より兄弟が優先され

ていたのにも関わらず、天智天皇は個人的な愛情に

より大友皇子への皇位継承の意を表しました。

その際、天智天皇は大海人皇子の出方によっては

殺害しようとし、大海人皇子は身の危険を察知して

出家し、吉野へ逃れて、挙兵の準備をしたとされて

います。

大海人皇子は、舎人とねり(下級官人)らが、美濃

尾張で天智天皇の陵墓を作るための人夫の徴発をし、

武器をもっているなど不穏な動きがあるということ

で、挙兵を決意しました。672年6月22日には美濃へ

3人の使者(村国男依むらくにのおより・身毛君広

むげつのきみひろ・和珥部臣君手わにべのおみきみ

てを送り、「安八磨郡あはちまのこおり(現在の

大垣市から池田町あたり)」の兵を徴発し、

「不破道」の閉塞を命じています。

※「不破道」はのちの「不破関」の可能性が高い

ですが、日本書記には「不破関」の記述はありま

せん。

6月26日には大友軍が不破道を越えようとしたところ

で、大海人軍に拘束されています。大海人軍は吉野

から伊勢、桑名を経由し、6月27日に野上に本営を

置いています。「野上行宮」の本隊は高市皇子を筆

頭に野上から約3㎞離れた「ワザミガハラ」(現在の

関ケ原付近と言われる)に集結しました。

7月1日には、「玉倉部邑たまくらべのむら」で大友

軍の奇襲を退けています。

その後、近江・大和、河内、伊賀で大海人軍と大友

軍の戦いが起こり、最終的には瀬田橋の戦いで大友

軍は敗北しました。

7月24日、不破の大海人皇子に大友の首がもたらさ

れ、終結しました。以後大海人皇子が天武天皇とし

て即位し、中央集権国家の形成を推し進めました。

※岐阜県博物館企画展図録『壬申の乱の時代・

美濃国・飛騨国の誕生に迫る』壬申の乱図を

一部改変

ホーム ★コースマップ(PDF) (詳細・拡大) Top

ホーム ★コースマップ(PDF) (詳細・拡大) Top