一宮友歩会・史跡巡りシリーズ・第100回記念例会レポート

知多編PartR1 (2024年02月03日(土)天気:晴れ)(例会41名)

(2023年12月16日(土)天気:曇り)(下見)

★コース:7:30自宅発-バス7:51-一宮駅8:15-太田川駅8:46-9:00受付出発(駅前のどんでん広場)→

弥勒寺→東海市役所→業平塚→細井平洲記念館→平洲誕生地→平洲小学校→平洲中学校→大池公園→

加家公園→観音寺→聚楽園大仏→聚楽園駅→帰宅

(今日の歩数:29,145歩(2023.12.16下見)、27,810歩(2024.2.3例会)

★東海市の細井平洲を巡る主だった史跡・公園を訪ねた。

(★米沢藩主上杉鷹山の師★尾張藩校 明倫堂(現明和高校)初代校長)

「伝国の辞」(上杉鷹山の民主主義)

「伝国の辞」(上杉鷹山の民主主義) 解説 ★全員集合(大池公園/加家公園・メルヘンの森) ★細井平洲(1728~1801)略歴(記念館資料)

解説 ★全員集合(大池公園/加家公園・メルヘンの森) ★細井平洲(1728~1801)略歴(記念館資料) 第17回史跡巡り・東海市下見(2008/10/18)(huruike/Ninjahp内)

第17回史跡巡り・東海市下見(2008/10/18)(huruike/Ninjahp内) 佐藤牧山&細井平洲史跡巡りレポート H24(2012).10.14(日) (佐藤牧山撰による鵜戸川の碑文ありsatoubokuzanw.htm)

佐藤牧山&細井平洲史跡巡りレポート H24(2012).10.14(日) (佐藤牧山撰による鵜戸川の碑文ありsatoubokuzanw.htm) (佐藤牧山撰による鵜戸川の碑)平成25年(2013)6月1日(土)(44回友歩会例会・拡大版nisiowarip10w.htm)

(佐藤牧山撰による鵜戸川の碑)平成25年(2013)6月1日(土)(44回友歩会例会・拡大版nisiowarip10w.htm)

★一宮友歩会ホームページ ★東海市ホームページ ★東海市観光協会 ★平洲記念館

★平洲散策路ウオーキングマップ(東海市・PDF) ★佐藤牧山と細井平洲見学(2012.10.14牧山会)

★細井平洲(Wikipedia) ★上杉鷹山(Wikipedia) ★ウオーキングマップ

名鉄太田川駅南口 |

駅前のどんでん広場(2023.12.16下見) t100003 |

出発準備(2024.2.3例会・快晴)r62301 |

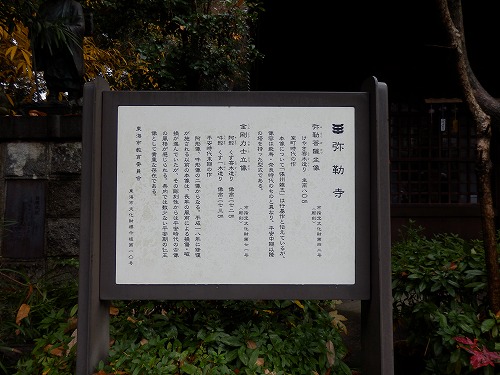

弥勒寺(下見)t100008 |

弥勒寺(解説へ) t100mirokuji.jpg 〒477-0031 愛知県東海市大田町寺下4番地 Top |

弥勒寺へ r62303 |

節分会で賑わう弥勒寺 r62307 |

弥勒寺t100009 |

東海市役所前の細井平洲と上杉鷹山の像 ① ★ウオーキングマップ Top |

在原業平塚と五輪塔 t100017 |

在原業平塚と五輪塔 Top |

細井平洲散策ルートマップ t100heisyu ★平洲散策路ウオーキングマップ(東海市・PDF) Top 平洲ゆかりの地:観音寺・八柱神社・西方寺・細井平洲誕生地・平洲記念館・細井平洲旧里碑 Top |

上杉鷹山と細井平洲(平洲記念館・平洲ホール)r62310 |

細井平洲の足跡(平洲記念館) r62312 |

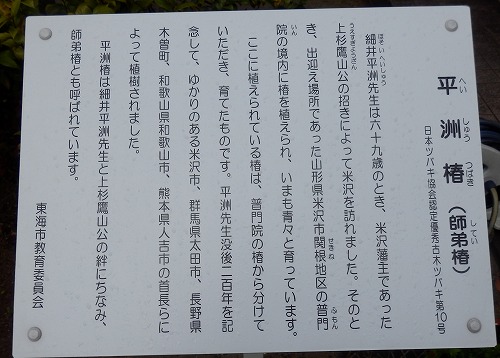

平洲椿(師弟椿) t100tubaki2 |

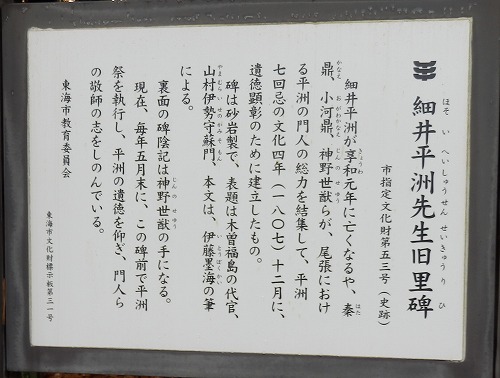

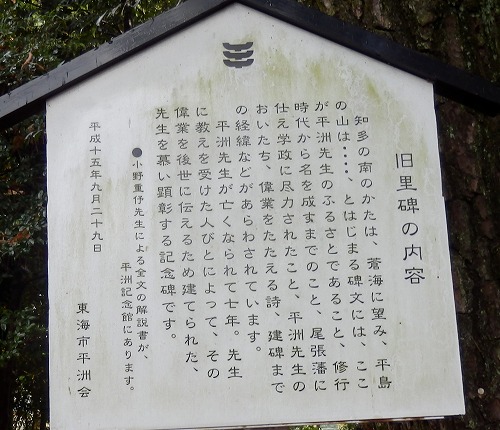

旧里碑を訪ねる t100027 |

旧里碑 t100kyuurihi2 |

t100kyusetumei2.jpg |

平洲記念館と平洲座像 ★ウオーキングマップ② |

細井平洲生誕地(pdf) Top |

平洲小学校の立像 ★ウオーキングマップ ③ |

平洲中学校の座像 ★ウオーキングマップ ④ |

市立図書館と平洲座像 ★ウオーキングマップ ⑤ |

大池公園案内図 |

メルヘンの森を行く |

若き日の平洲 (加家公園)★ウオーキングマップ⑥ |

観音寺にある大樟の樹 |

聚楽園大仏 1927年 18.79m Top |

大池公園にて(2024.2.3) t100322 |

加家公園メルヘンの森にて(2024.2.3) t100333 |

|

「伝国の辞」(天明5年(1785)上杉鷹山35才)Top 上杉鷹山(宝暦1(1751)~文政5(1822))の民主主義 1、国家は先祖より子孫に伝え候国家にして、我、私すべき ものには之無く候 2、人民は、国家に属したる人民にして、我、私すべきもの には之無く候 3、国家、人民のために樹てたる君にて、君のために樹て たる国家、人民には之無く候 右三条、御遺念あるまじく候事 天明五年巳年二月七日 治憲 治広殿 机前 ---------------------- 鷹山の改革・・・「民富が目的で、藩が富むためではない」 童門冬二「上杉鷹山の経営学」(PHP研究所版p202)Top |

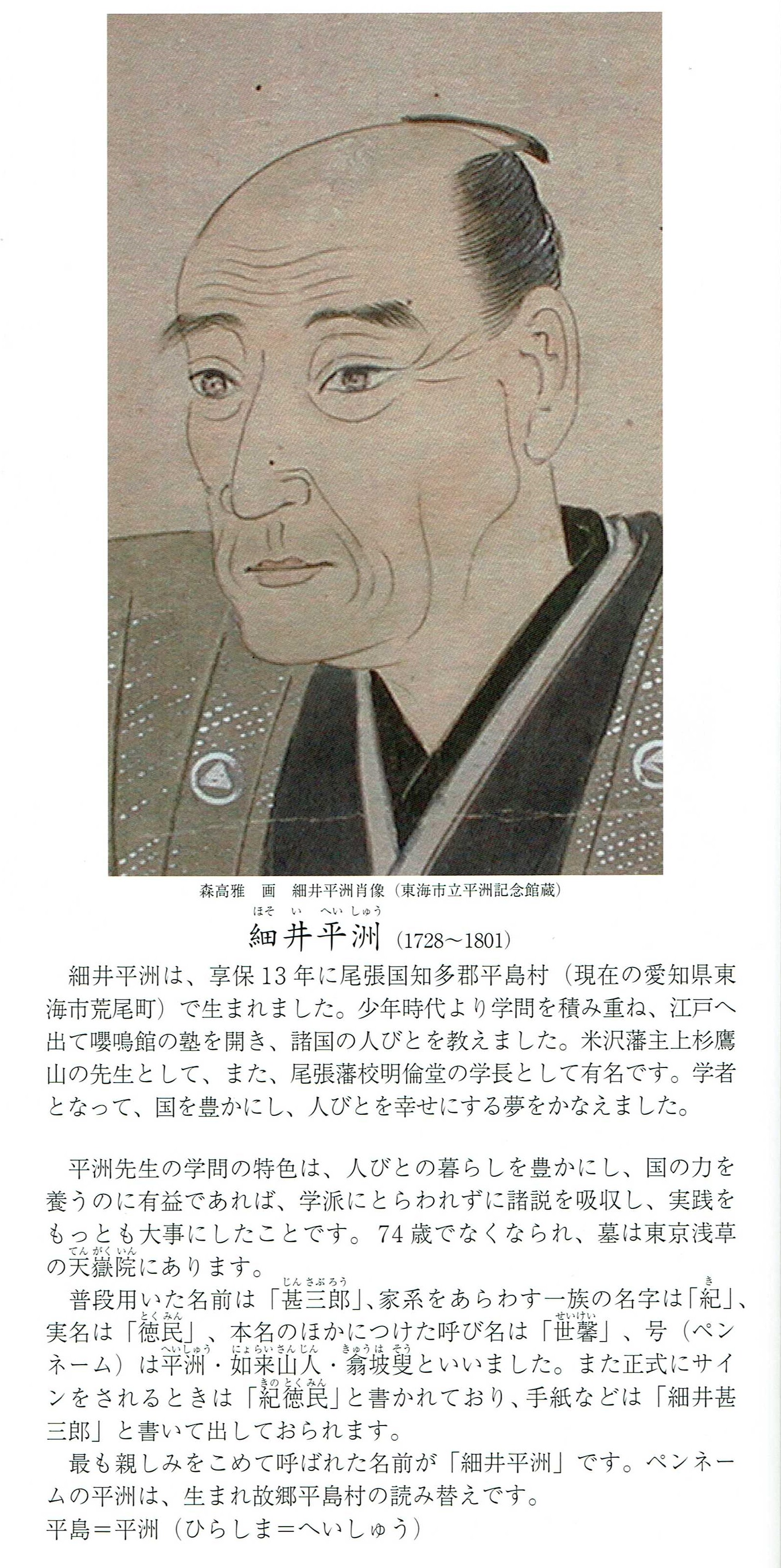

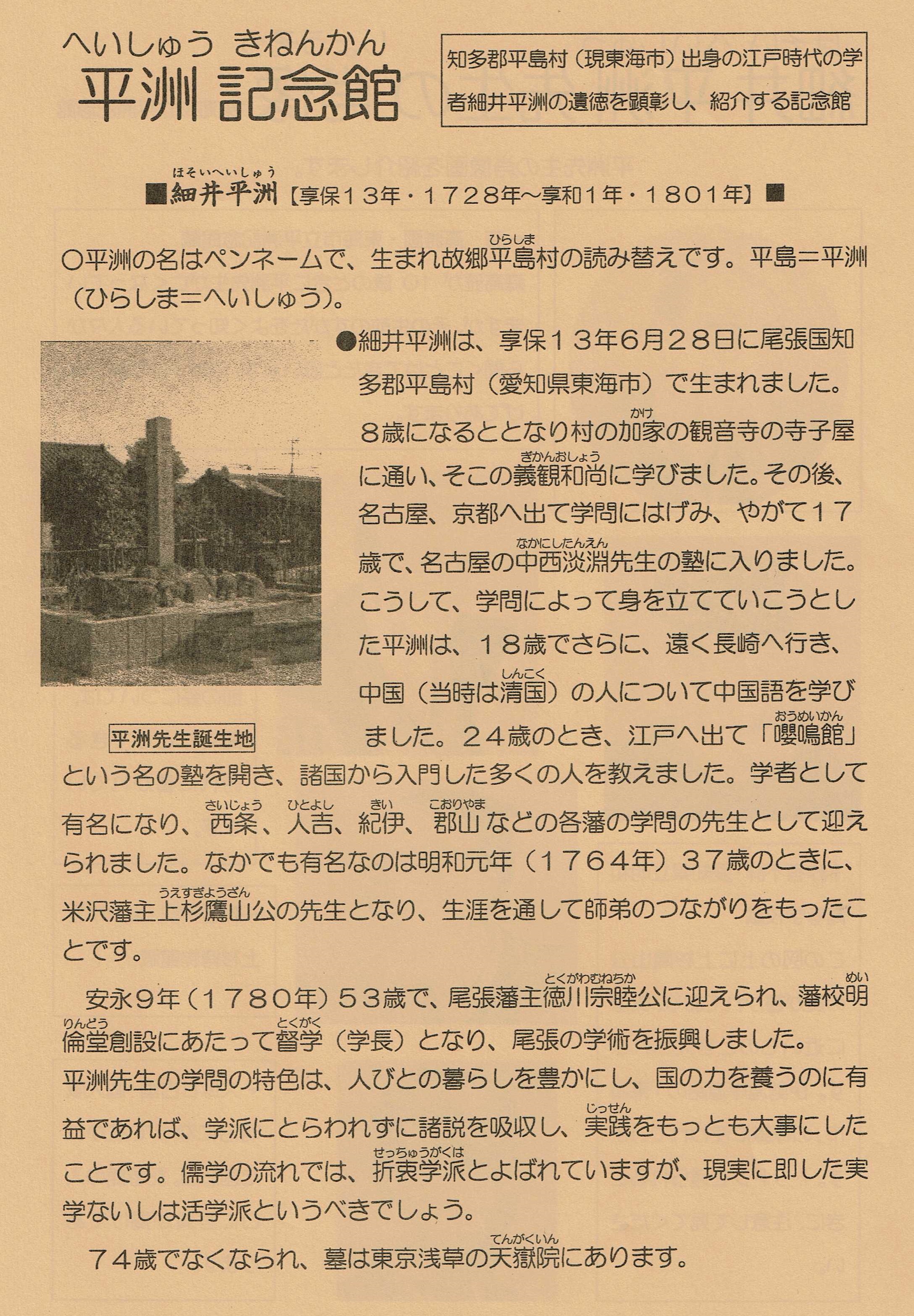

★細井平洲(享保13年1728~享和1年1801) Top 現東海市荒尾町出身。8才で加家の観音寺・ 義観和尚に学ぶ。後、名古屋の中西淡淵に学ぶ。 18才で長崎に出て中国語など学ぶ。 24才で江戸に出て嚶鳴館を開く。 37才で米沢藩主上杉鷹山公の先生となる。 安永9年(1780年)53才で尾張藩主徳川宗睦公に 迎えられ藩校明倫堂の学長となる。 74才で没。 墓は東京浅草の天獄院にある。 ★「先施の心」:自分から進んで働きかけること ★「学思行相まって良となす」 Top |

細井平洲(1728~1801)略歴 heisyu Top |

平洲記念館・細井平洲(1728~1801)資料 heisyukinen Top |

| 解説 Top |

★太田川駅(おおたがわえき)は、愛知県東海市大田町後田にある名古屋鉄道の駅。 Top 駅番号はTA09。東海市の代表駅である。 当駅で常滑線から河和線が分岐する。2003年(平成15年)3月から2011年(平成23年)12月まで、 前後の線路を含めた高架化工事が行われ、2011年(平成23年)12月17日に3層構造の高架駅となった。 ミュースカイの一部も停車する特急停車駅である。Top |

★細井平洲 Top 細井平洲は、江戸時代の儒学者。米沢藩(今の山形県米沢市)中興の祖と言われる上杉鷹山の師として、 多くの教えを残しています。 細井平洲は、享保13年(1728)6月28日、尾張国知多郡平島村(愛知県東海市)に農家の二男として生ま れました。幼年時代から学問に励み、名古屋、京都で遊学の後、17歳で中西淡淵(なかにしたんえん)に 師事。18歳のとき淡淵の勧めで長崎へ行き3年間にわたって中国人について中国語を学びました。 師の勧めにより24歳で江戸へ出て、私塾「嚶鳴館(おうめいかん)」を開き多くの人材を育てると共に 中国の古い書物を研究し、学者として知られるようになりました。 実学を重んじ、経世済民(けいせいさいみん・世を治め、民の苦しみを救うこと)を目的とした彼の教え は、全国各地の大名から一般庶民まで幅広い層の心をとらえ、西条(愛媛県)、人吉(熊本県)、紀州 (和歌山県)、郡山(奈良県)などの藩の賓師(ひんし)として迎えられました。 明和元年(1764)、平洲が37歳のとき米沢藩(山形県)の藩主となる当時14歳の上杉治憲(うえすぎはるのり) (鷹山)の師として迎えられ、平洲は全力を注いで教育にあたりました。 17歳で藩主になった鷹山は、平洲の教えを実行して、人づくりを通して農業や産業を振興し、窮乏を極めて いた藩財政を一代で立て直し、名君とうたわれました。平洲と鷹山の終生変わらぬ師弟の交わりは、現在も 語り継がれています。 安永9年(1780)尾張藩主徳川宗睦(とくがわむねちか)の侍講(じこう)となり、また、尾張藩校の初代督学 (とくがく)となって藩学の振興につとめました。さらに藩内各地で廻村講話(かいそんこうわ)(講演会)を 開き庶民教育にも努めました。 享和元年(1801)6月29日、74歳で江戸でなくなり、お墓は、東京浅草の天嶽院(てんがくいん)にあり、東京 都の旧跡に指定されています。 平洲の教えは、幕末の吉田松陰、西郷隆盛らにも大きな影響を与えたといわれ、また、内村鑑三は、代表的 日本人の一人として上杉鷹山を取り上げるとともに、その師、細井平洲を当代最大の学者と紹介しています。 「細井平洲年譜」 Top 1728年 享保13年6月28日、平島村(今の荒尾町)に生まれる。 1735年 享保20年加家村観音寺の義観和尚に学ぶ。 1737年 元文2年名古屋に出て学ぶ。 1743年 寛保3年京都に遊学する。 1744年 延享元年名古屋へ帰り、中西淡淵に入門する。 1745年 延享2年長崎へ遊学し、中国語を学ぶ。 1751年 宝暦元年江戸へ出て、私塾を開く。 1753年 宝暦3年伊予西条藩主の師となる。私塾を嚶鳴館とする。 1764年 明和元年米沢藩の次期藩主・上杉治憲の師となる。 1767年 明和4年上杉治憲が第9代藩主となる。 1770年 明和7年高山彦九郎、平洲に入門する。 1771年 明和8年米沢へ行き、講義をする。 1781年 天明元年尾張藩主・徳川宗睦に講義をする。八柱神社(東海市荒尾町・市指定文化財)に、灯籠を 寄進する。 1783年 天明3年尾張藩校・明倫堂の初代督学(今の校長)となる。藩内の横須賀村などの地域を回って 講話をする。 1786年 天明6年人吉藩の藩校が、平洲の指導で設立される。 1792年 寛政4年明倫堂の督学を辞任。 1796年 寛政8年米沢に行く。上杉治憲が米沢郊外の関根まで出迎え、普門院で久し振りの歓談をする。 1801年 享和元年6月29日、74歳で平洲没す。東京浅草・天嶽院に埋葬される。 1807年 文化4年神明社境内に、「平洲先生旧里碑」を建立。 1808年 文化5年上杉治憲「嚶鳴館遺稿」を刊行する。 1835年 天保6年「嚶鳴館遺草」が刊行される。 Top |

★弥勒寺(web)参照 Top 知多四国八十八ヶ所の八十三番札所。八角形の宝篋印塔(ほうきょういんとう)を中心に、無数の赤い 大きな提灯が色鮮やかな印象のお寺です。 この宝篋印塔を時計回りに3回まわって参拝すると、願いが叶うという噂も。Top -----------------Top ★待暁山 彌勒寺(web) 当山は天平勝宝元年(西暦749 年)行基によって開基、弘仁5 年(西暦814 年)に一宇を建立されたのが 当寺の起因とも伝えられています。御本尊は弥勒菩薩で、最盛期は一山六ヵ寺七堂伽藍と知多郡屈指の 一大寺でした。しかし、関ヶ原の戦いの直前に、石田光成方の鳥羽城主九鬼嘉隆の軍勢により、 本尊弥勒菩薩と仁王像を残して焼失してしまいました。その後、尾張第二代藩主徳川光友の寄進により、 元禄年間(1668~1704)に再建復興されたといわれています。 現在は真言宗智山派に属しており、知多四国八十八箇所霊場の第83番札所でもあります。 Top |

|

★東海市ホームページ ★東海市観光協会 ★平洲記念館 ★平洲散策路ウオーキングマップ(東海市・PDF) Top |

★業平塚(日本伝承大鑑) Top愛知県内には在原業平の東下りにまつわる伝承地があるが、この業平塚もそのうちの1つである。 東国へ下った業平は、しばらくこの地に留まった。その噂を聞きつけた女官のあやめは、業平のことを 慕って都からはるばる追い掛けてきた。それに対して、何故か業平は女官に見つかりそうになった時に、 椎の木に登って身を隠したのである。ところが、木に登った業平の姿は、井戸の水面に映し出されていた。 目ざとくそれを見つけたあやめは、歓喜のあまり我を忘れて井戸に飛び込んでしまい、そのままで溺死 してしまった。 業平はこの憐れな女官にひどく同情し、この地に終生留まったとされる。そしてその死後、業平・あやめ ・その従者を供養するための五輪塔が建てられたという。左側に一基だけ離れてあるのが業平塚と呼ばれ る、業平の供養塔。右側に固まってあるのが、あやめとその従者の供養塔であるとされる。 この供養塔は、この土地の領主であった藤原道武が、非業の死を遂げたあやめのため、さらにこの地に 留まり亡くなった業平のために造ったとされる。そしてこの塚の近くには、業平を開基として、道武が 再興した宝珠寺があり、業平の守り本尊である観音菩薩や業平の位牌などが安置されている。 ◆在原業平 825-880。阿保親王(平城天皇の第一皇子)の子であったが、臣籍降下。六歌仙の一人に数えられ、和歌 の才に長けていた。また美男の典型とされ、『伊勢物語』の主人公のモデルとされている。 伝説の下敷きとなった“東下り”については『伊勢物語』上のフィクションとされ、実際には行われて いなかったこととされる。 ◆藤原道武 生没年不詳。秦道武とも。土地の名を採って“富田殿”と呼ばれていた。 融通念仏宗(大阪の大念仏寺を総本山とする)の開祖である良忍(1173-1132)は実子である。 ◆宝珠寺 現在は曹洞宗の寺院。はじめは業平塚に隣接する地にあったが、江戸時代に現在地に移転する。 現在地は富田城跡であり、藤原道武が居を構えていた地であるとされる。Top |

★細井平洲記念館・郷土資料館(東海市Web) Top東海市出身の江戸時代の儒学者・細井平洲(へいしゅう)先生の記念館です。 平洲先生は、藩政改革で有名な米沢藩主・上杉鷹山の師として活躍し、晩年には、尾張藩に仕え、 藩校・明倫堂の初代督学となった人物です。「学んだことを生かす」という実学が平洲先生の信条 で、吉田松陰や西郷隆盛にも影響を与えました。 平洲先生の業績や、書画等の作品を中心に展示しています。DVD等で学習できる情報コーナーと、 講義室を増築しました。また、館内の1室・郷土資料館には、知多式製塩土器をはじめとする東海市 の考古資料や民具等を展示しています。Top |

|

★平洲誕生地(pdf) 平洲先生の生家があった場所。明治43年(1910)に誕生地の石碑が建てられた。 Top |

|

西方寺 Top 細井家の菩提寺で、平洲先生の先祖、両親、兄夫婦のお墓がある。毎年5月には平洲先生を偲ぶ 平洲祭りが開かれる。平洲先生のお墓は東京浅草の天嶽院にある。 Top |

★大池公園 Top大きな池の周りに、あふれる自然。四季に応じて咲き競う花も、訪れる人の目を楽しませてくれます。 また、市役所側にはあざやかな芝生の中に、鉄の彫刻が10基点在しています。 春には梅・桜、初夏には花しょうぶ、夏には花火と見どころがいっぱい。 訪れた人の明るい笑顔も満開です。Top |

★加家公園 Top星城大学の北側にある展望台からは聚楽園公園の大仏や名古屋港が一望でき、細井平洲が見た眺めを 体験できる施設となっています。Top |

★観音寺(大樟) Top新四国86番札所。江戸時代の儒学者細井平洲が幼少の頃学んだ寺。 「観音寺の大樟」(東海市指定天然記念物 (S43年12月12日指定)) 名鉄常滑線・新日鉄前駅から国道247号線を200mほど名古屋方面に戻り、上畑の交差点を右折れすると すぐ左手の丘の上に大クスが見えます。観音寺は知多八十八カ所巡りの第八十六番札所になっており、 その本堂前に大クスがあります。周辺は住宅地で、すぐ隣の八柱神社は神社と石段を残し整地が進み、 すぐに住宅地になろうとしていました。 本尊は聖観世音菩薩(市文化財)で、儒学者・細井平洲(ほそいへいしゅう)が8歳の時からこの 寺小屋で勉強されたとの説明がありました。細井平洲は江戸時代中期、米沢藩の名君・上杉鷹山 (うえすぎようざん)の師として有名な人物です。観音寺の近くには平州記念館があります。 大クスは急な石段の左手に崖にへばりつくように立っており、根元には平州ゆかりのツバキ (ユキツバキ)が植えられています。 Top |

★聚楽園大仏 Top 名鉄聚楽園駅から見上げると、森の中から顔を出す大仏。1927年に、昭和天皇のご成婚を記念して開眼 供養されました。高さは18.79メートルもあり、奈良や鎌倉の大仏よりも大きい大仏です。 台座には、一切経の写経石が埋められています。一帯は東海市指定文化財に指定されており、市のシン ボルとしても多くの人に親しまれています。大仏は高台にあるので、周りの景色を見渡すと、製鉄所など の立ち並ぶ風景や東海市の街並みも一望できます。 聚楽園という地名は、名古屋の実業家である山田才吉(守口漬考案者)が、この地に聚楽園旅館を建てた ことに由来しています。 ------------------★解説1(pdf)・★解説2(pdf) Top 建立者「山田才吉」 美濃国出身の実業家。守口漬を考案し、評判になりました。また愛知県下で初めて缶詰製造販売に参入。 才吉が創業した「きた福」は「喜多福総本家」として現在も守口漬の製造販売を続けています。 才吉が手がけた施設は、聚楽園大仏以外にも東陽館、南陽館などいろいろあります。Top |

全員集合(大池公園 r623w19) Top |

全員集合(加家公園・メルヘンの森 r623w21) Top |

| ★細井平洲拡大案内 Top |

|

ホーム

ホーム