西山中門yago016 |

★八事山興正寺五重塔で2名合流yago005 |

興正寺(★佐藤牧山碑(PDF)有り)五重塔022 |

西山本堂(1750年建立・本尊は阿弥陀如来座像)023 |

八事山興正寺五重塔satout018 |

200年の歴史を誇る五重塔(高さ30m)t040 |

蛍灯池 入り口付近にはビオトープもあった024 |

興正寺納骨殿円照堂030 |

円照堂付近から見た緑に囲まれた五重塔032 |

大日堂046 |

牧山碑(八事山興正寺境内)satout047★佐藤牧山碑(PDF) |

境内のクロガネモチ樹齢200年以上t043 |

10.14牧山碑を探訪する(左から6番目)yago009 |

★佐藤牧山碑の前で(右端は野村先生)yago015 |

佐藤牧山碑(八事山興正寺境内)049 |

この一角には多くの碑が並んでいる053 |

全員集合(10.14 M撮影)yagow005(八事山興正寺五重塔前で) |

細井平洲案内図 ★topへ

|

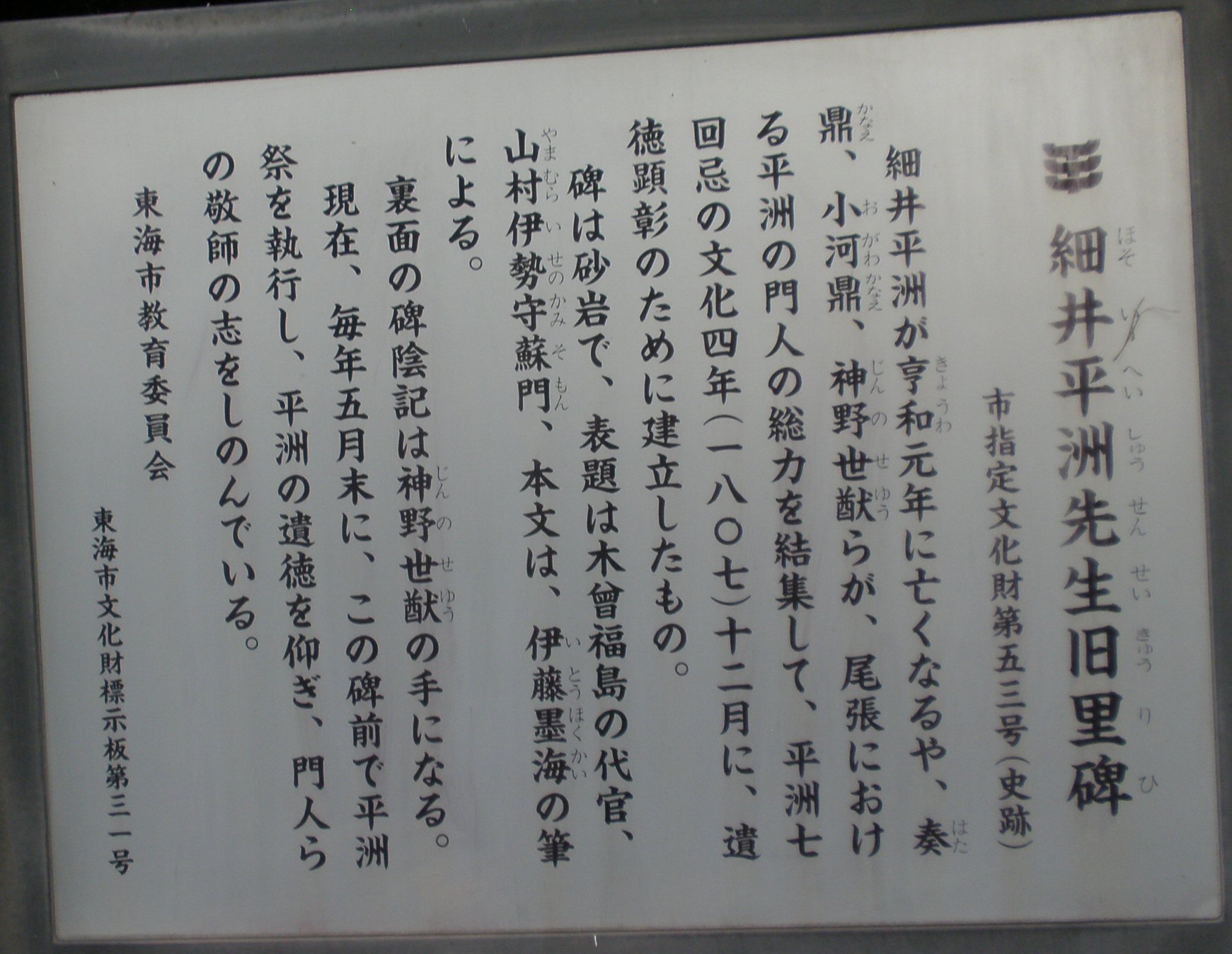

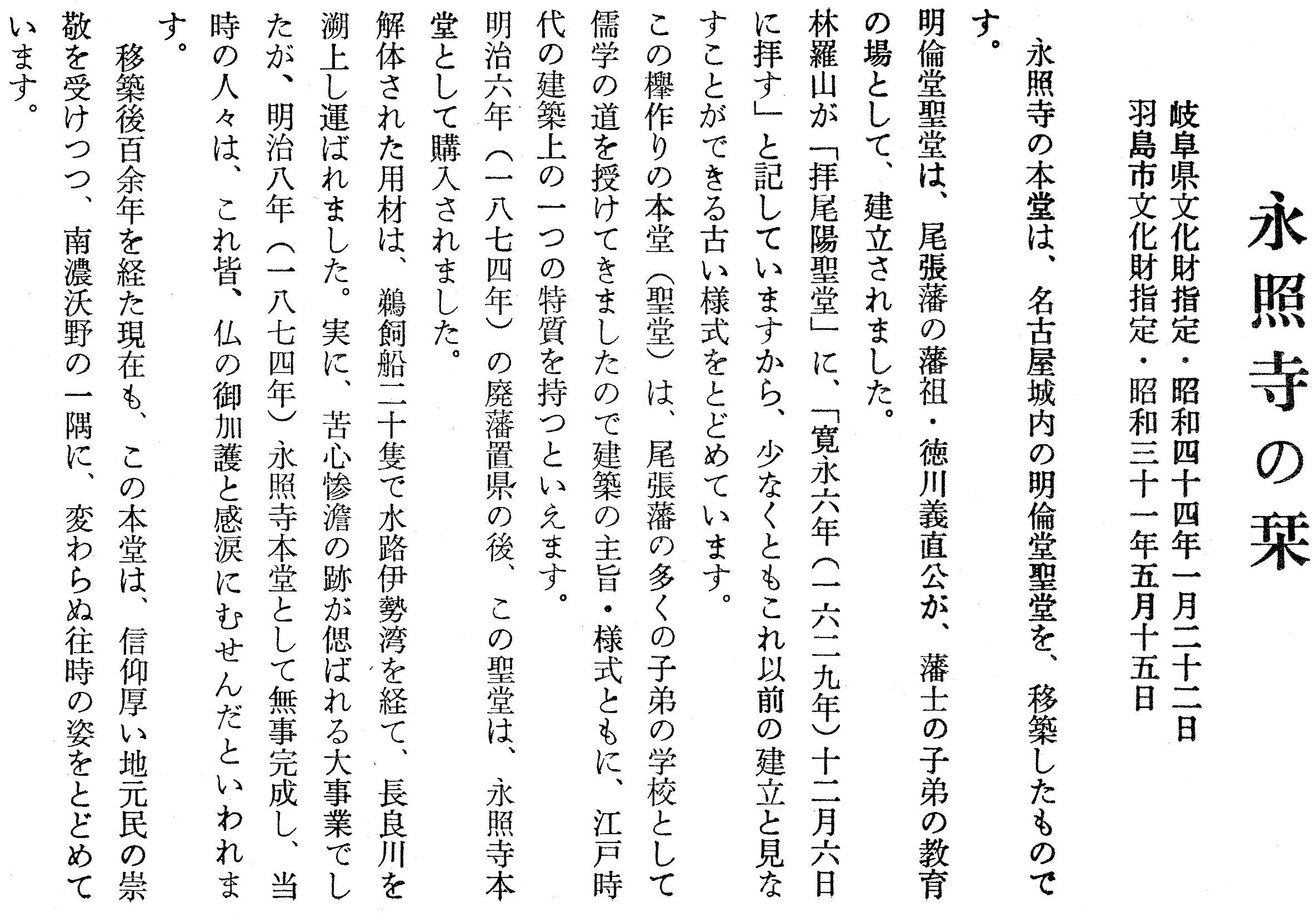

細井平洲先生を顕彰する記念碑(旧里碑)

|

聚楽園公園で昼食yago017 |

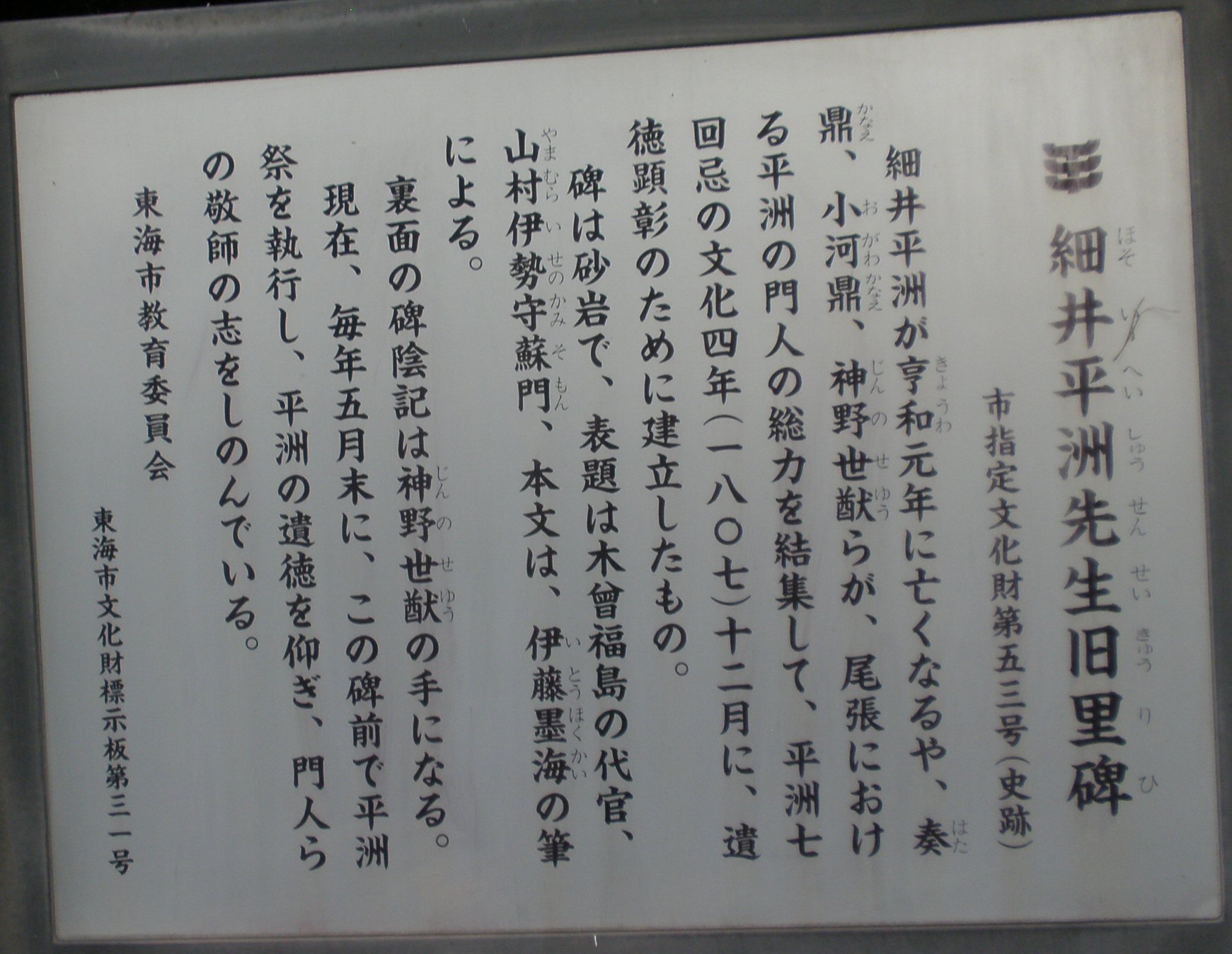

細井平洲記念館・立松館長の説明を聞くyago022 |

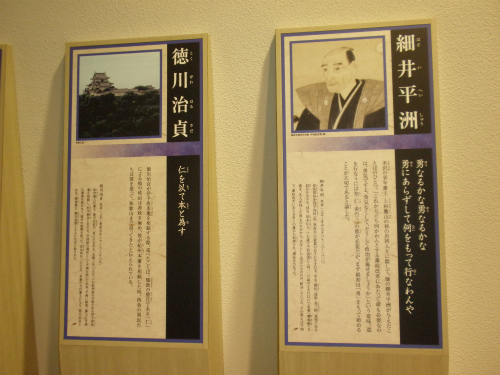

平洲と徳川治貞yago025 |

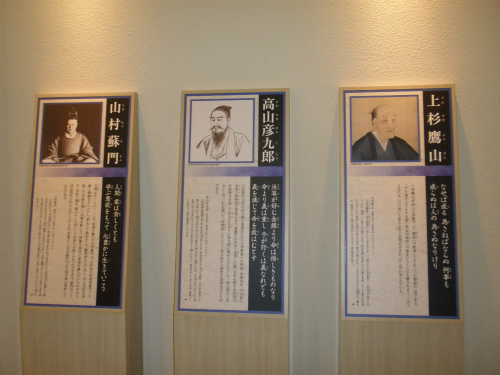

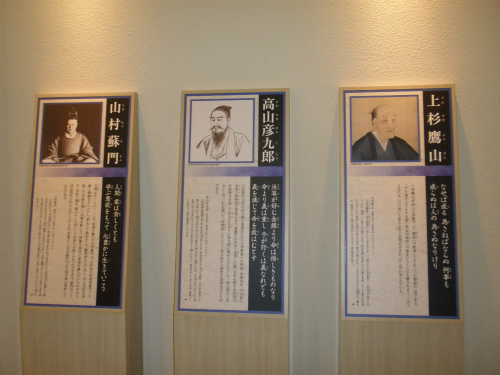

上杉鷹山他yago023 |

平洲記念館(座像) |

細井平洲座像説明 |

平洲先生の旧里碑yago037 |

神明社(旧里碑の西隣に建つ)yago038 |

帰りにJAあぐりタウンげんきの郷に立ち寄ったyago055 |

10.14は日曜日とあって駐車場は満杯だったyago060 |

聚楽園の大仏070(聚楽園公園) |

大仏072 |

桜の巨木、この下に名鉄聚楽園駅がある075 |

ヤカン池(聚楽園公園)076 |

聚楽園の大仏(拡大)

西側には海に面して東海市の代表的な企業である新日鉄等の工場群が見える。硫酸系の悪臭がする場合があるので要注意。

大気汚染の公害防止にこの小高い森や林が大いに役立っていると思います。

この大仏は人間の社会的生産活動が自然と調和するようにと思考を巡らしているように思いました。 |

八事山興正寺案内図 ★topへ

名古屋市の八事山興照寺内右上の善聚庵右側の道路脇に佐藤牧山の石碑がある。 ★牧山年譜碑文解説付き(PDF) ★topへ

★牧山碑・野村先生全文読み下し(PDF)

★野村茂夫先生(1934〜):岐阜県生まれ。大阪大学文学部卒。愛知教育大学名誉教授。NHK文化センター講師。

著書:「書経」、「孔子」、「老子・荘子」、「中国思想文選」、「千字文を読み解く」など。 |

★細井平洲記念館 ★topへ

★細井 平洲(WP)(略歴)★topへ

(享保13年6月28日(1728年8月3日)-享和元年6月29日(1801年8月8日))は江戸時代の儒学者。本姓は紀氏。

折衷学派。平洲または如来山人と号す、諱は徳民、通称は甚三郎。字は世馨。尾張国知多郡平島村(愛知県東海市)

出身。弟子には寛政の三奇人として有名な高山彦九郎などがいる。また、米沢藩藩校興譲館の学則には『紀徳民』と

ある。尾張の国平洲(ひらしま)村の農家に生まれたものの幼くして学問に励み、16歳のときに京都に遊学するが、

当時有為な学者はほとんど江戸幕府や諸藩に引き抜かれていたので失望し帰郷。そのとき尾張藩家老竹腰氏家臣の子

で折衷学派の中西淡淵が名古屋にも家塾の叢桂社を開くことを知り、そのまま師事する。後に中西の薦めにより

延享2年(1745年)に唐音研究のために長崎に遊学。宝暦元年(1751年)、24歳の時、江戸へ下って嚶鳴館

(おうめいかん)という私塾を開き、武士だけでなく、町民や農民にもわかりやすく学問を広めた。

また、西条藩・人吉藩・紀伊藩・大和郡山藩等の藩に迎えられた。西条藩からは10人扶持を支給されている。

宝暦13年(1763年)に、上杉治憲(後の鷹山)の師となる、治憲は後に米沢藩主となり、米沢藩が財政再建を成功

させたことは有名である。

明和8年(1771年)には米沢藩在国を1ヵ年とすることや神保綱忠らを付き添わせることなど条件として月俸10人

扶持を与えられて米沢藩の江戸におけるお抱え文学師範となって米沢に下向したがこのときとあわせて3次に渡り

米沢に下向し、講義を行っている。藩校興譲館は平洲が命名した。 安永9年(1780年)、53歳の時、御三家の筆頭・尾張藩に招かれ、藩校・明倫堂(現・愛知県立明和高等学校)

の最初の督学(学長)になった。

寛政8年(1796年)、69歳の時、第3次米沢下向。あらましを弟子の樺島石梁宛の書簡に詳述している。

平洲が遺した言葉として、米沢藩主になろうとしていた上杉鷹山に送った「勇なるかな勇なるかな、勇にあらずして

何をもって行なわんや」がある。要は「何をやるにしてもまず勇気が必要である」と言う意味である。

米沢市の松岬神社に、上杉鷹山と共に祀られている。

|

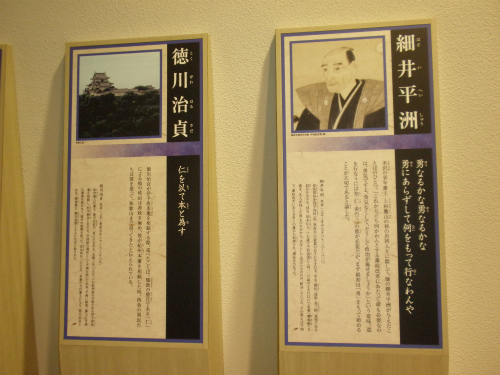

佐藤牧山 ★topへ

★佐藤牧山(さとう ぼくさん) 享和元年〜明治24(1801-1891)

○名楚材、字晋用、通称惣右衛門、別号雪斎

○尾張国中島郡山崎村の人。はじめ丹羽郡丹羽村の有隣舎「鷲津松陰」、後に名古屋の河村乾堂に学び、

その後江戸の昌平黌に入った。文政8年、駒込で塾を開いていた時、尾張藩主斎温が牧山の噂を聞いて藩

の儒官に招き、帰国して明治3年明倫堂の最後の督学(学長)となった。

明倫堂閉鎖後、大津町に開塾、多くの塾生が集まった。

○晩年には東京に移住し斯文学会の講師となる。斯文学会は当時ここから大学に転校出来る学会であった。

かつて牧山が巌谷修邸で老子の講義をしたとき、伊藤博文も聴講してその学問の深さに驚いたという。

★佐藤牧山略年譜(PDF)★牧山年譜碑文解説付き(pdf)

★牧山碑・野村先生全文読み下し(PDF)

★上記参照記事:森 琴石.com「調査情報」 ★碑文の解説(三島毅撰)は下記参照 ★topへ

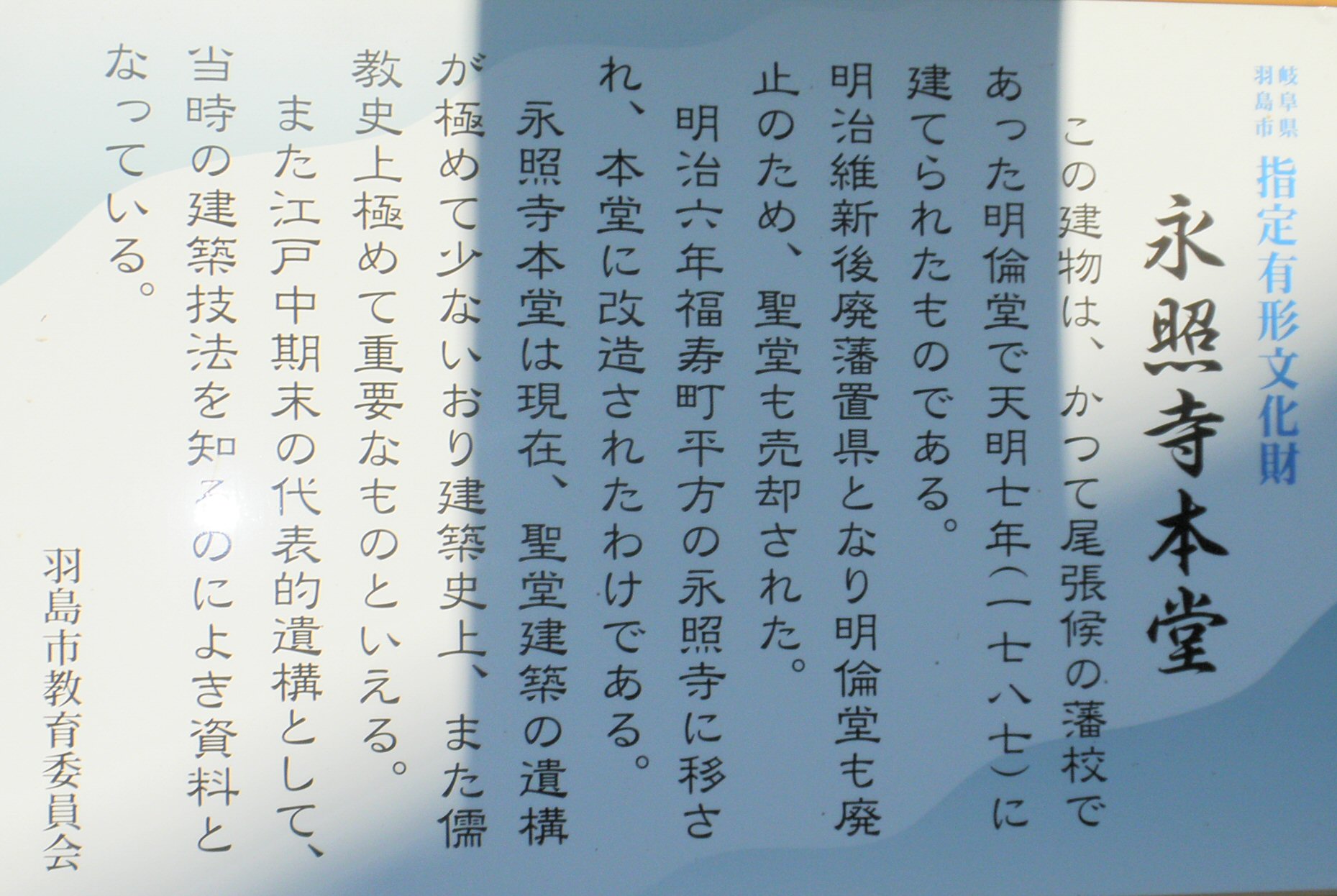

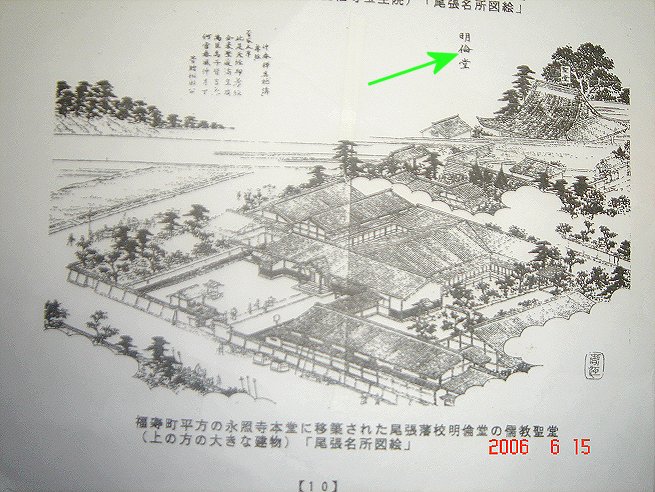

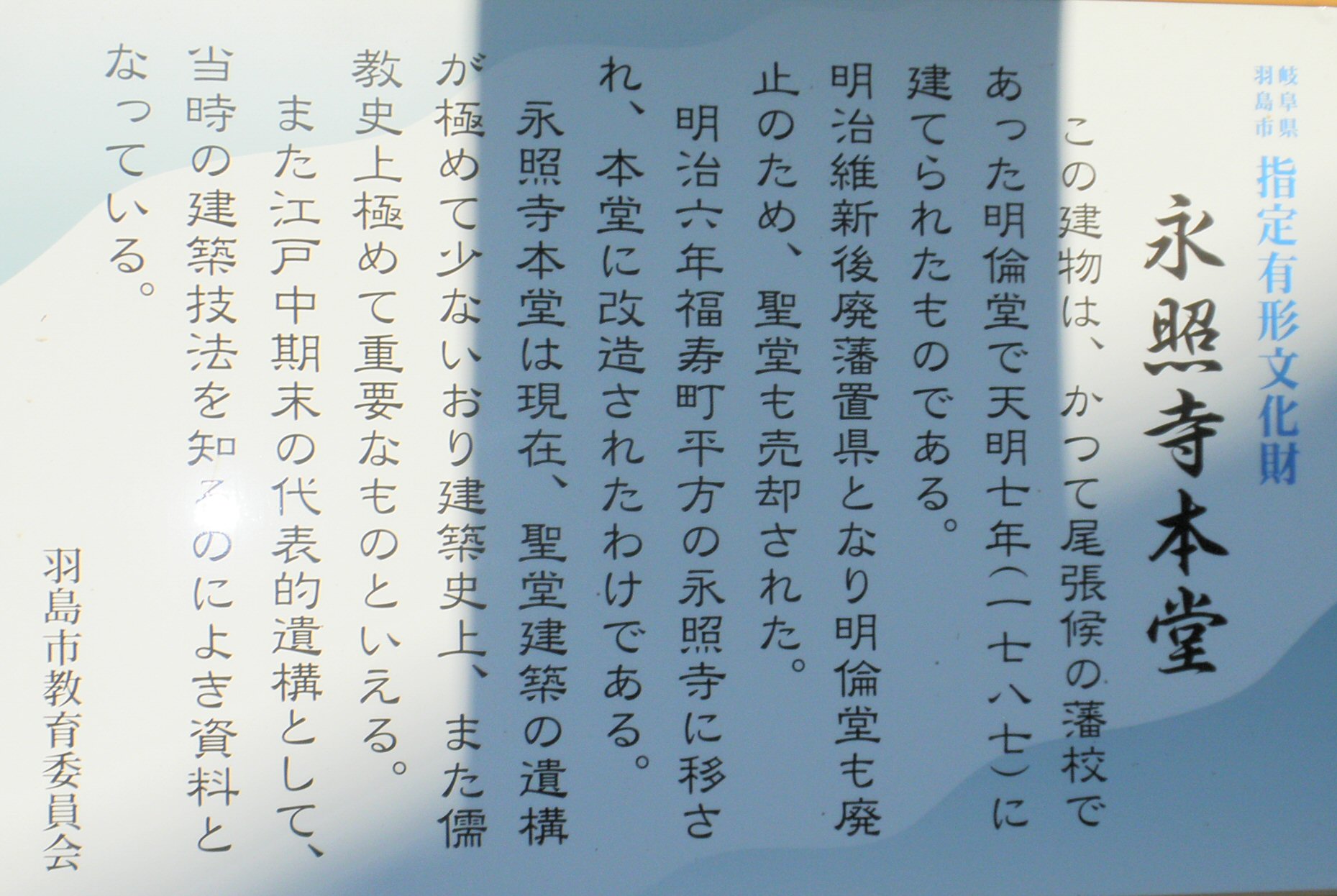

明倫堂閉鎖(明治4年)後本堂が羽島に移築(明治6年)された。(永照寺本堂の説明) ★topへ

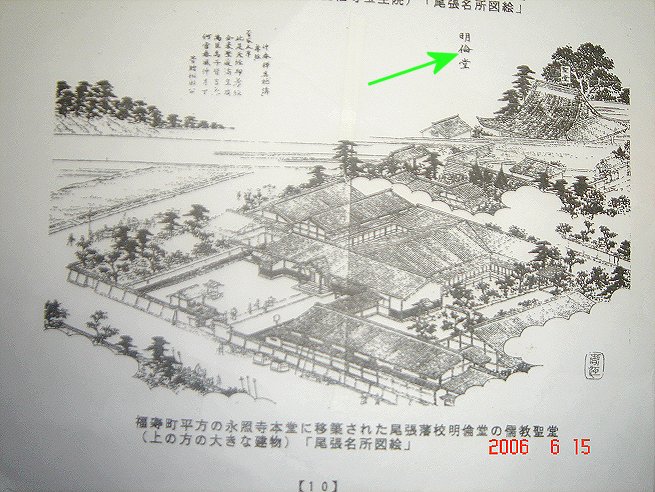

★羽島市西部の史跡散歩より引用 ★(尾張名所図会画像Web参照、但しここには明倫堂は載っていない)

★明倫堂跡についてはこちらを参照してください。

★羽島市西部の史跡散歩より引用 ★(尾張名所図会画像Web参照、但しここには明倫堂は載っていない)

★明倫堂跡についてはこちらを参照してください。

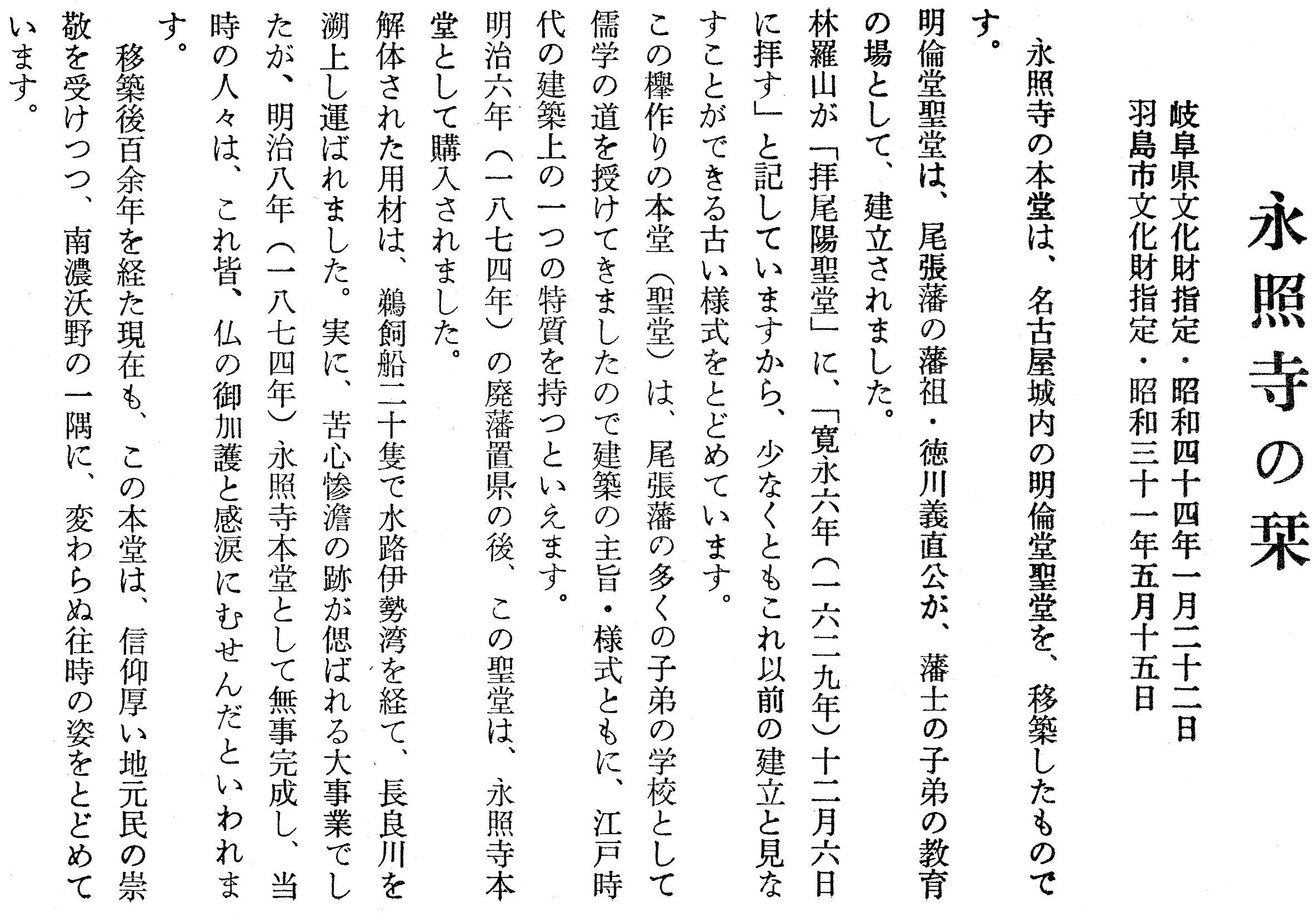

永照寺の栞 岐阜県文化財指定(昭和44年1月22日) 羽島市文化財指定(昭和31年5月15日)

永照寺の栞 岐阜県文化財指定(昭和44年1月22日) 羽島市文化財指定(昭和31年5月15日)

★24.平方・永照寺(尾張・藩校の聖堂移築建設-唐破風が素晴らしい) (羽島市 西部 の史跡散歩参照)★topへ

尾張の藩校・明倫堂=聖堂を移築した本堂(天明7=1787年建設)を明治6年に移築「聖堂」とは孔子の諸説、儒学を

教える学校の名前。明倫は尾張の藩校「明倫堂」として藩士育成を目指す藩校であった。理由は分からないが、廃藩

置県のおり、売りに出されたものを、平方に縁故のある人が買い取り、平方の地に「長島永照寺本堂」として明治6

年に移築。現在に至る。本堂正面の銅版・唐破風の屋根。羽島市の有形文化財に指定されている。

日本の孔子廟 日本では、1632年江戸の林羅山家宅に建てられたのが最初で、その後1891年改築移転されたのが現在

の湯島聖堂である。江戸中期に諸藩学に孔子廟が建てられはじめ、現在では湯島聖堂のほか閑谷学校聖廟(岡山)、

多久聖廟(佐賀)、足利学校聖廟(栃木・現存する日本最古の孔子廟)、水戸孔子廟(茨城)、長崎聖堂の他、羽島市の

「長島永照寺本堂」として「聖堂建築」が残っている。

東京・湯島聖堂 徳川五代将軍綱吉は儒学の振興を図るため、元禄3年(1690)湯島の地に聖堂を創建して上野忍岡

の林家私邸にあった廟殿と林家の家塾をここに移しました。これが現在の湯島聖堂の始まりです。

その後、およそ100年を経た寛政9年(1797)幕府直轄学校として、世に名高い「昌平坂学問所(通称『昌平校』)」

を開設しました。明治維新を迎えると聖堂・学問所は新政府の所管するところとなり、当初、学問所は大学校・大学

と改称されながら存置されましたが、明治4年(1871)これを廃して文部省が置かれることとなり、林羅山以来240年

学問所となってからは75年の儒学の講筵は、ここにその歴史を閉じた。 |

明倫堂が明治6年に移築された永照寺本堂 005 |

羽島市平方、永照寺010 |

左第2図:永照寺本堂平面図(旧明倫堂) 右第1図は明倫堂の図(出所:永照寺本堂について・羽島市教育委員会) |

★八事山散策にある「八事山興正寺」の石碑(Web下記写真参照) ★topへ

碑のタイトルは、『牧山佐藤先生之碑』です。佐藤牧山氏は、尾張の中島郡に生まれた儒者です。

尾張侯に召されて儒官に列し、物頭挌に進まれました。藩の弘道館及び明倫堂で教授を務め、明治維新後

は、東京に出て斯文学会の教授になり、明治24年に91歳で死去されました。

清朝史略、中庸講義、牧山楼文集、牧山詩集、日本政記注、周易叢説、二十二史抄等の著作があります。

★佐藤牧山略年譜(PDF) ★牧山年譜碑文解説付き(pdf)

★牧山碑・野村先生全文読み下し(PDF)

★徳興山建中寺(尾張藩主の位牌)(尾張徳川家第二代藩主光友公の墓)

★尾張徳川家菩提所応夢山定光寺(尾張徳川家初代藩主義直公の墓)

★八事山興正寺(徳川家祈願所)(佐藤牧山碑)

★topへ

★佐藤牧山碑(PDF)★佐藤牧山略年譜(PDF)★牧山年譜碑文解説付き(pdf) ★topへ

★佐藤牧山碑(PDF)★佐藤牧山略年譜(PDF)★牧山年譜碑文解説付き(pdf)

牧山佐藤先生の碑 三島 毅 撰 ★topへ

先生姓は佐藤氏 諱は楚杙 字は晋用 牧山雪斉は皆其別字なり

尾張中島郡山崎村の人 父は太四郎と昌い母は富田氏なり

先生幼にして頴敏読書撃劔を喜ぶ 劔師曰く 人の立身は一技に在り

多岐なれば即ち亡羊なりと 先生感悟し 此れより一意事に從い

斯に丹羽の鷲津松陰 浪越の河村乾堂に就いて学ぶ

勉励数年 郷黨に傑出し 年十九 江戸に遊び昌平黌に入る

古賀?庵 依田匠里を師とし 傍松崎謙堂に学ぶ 学資或は継がず

昼は即ち人の為に傭書し 夜は即ち刻苦誦読往々徹暁目を閉じず 人以って鰥魚と曰う

昌平勤学を以って称する者 前後三人あり 先生その一に居れりと

学大いに進み 年二十五 駒籠にト居し徒に授く

頗る著れ 尾張喜公之を聞き召して儒官に列す

懿公侍講に任じ玄同公深く之を信じ礼遇甚だ渥く小納戸格より物頭班に陛す

講後問うに国事を以ってす 公の治績先生の啓沃與りて力ありと

既にして藩邸 弘道館督学に任ぜられしも幾ばくもなく尾張に帰るを命ぜられ

藩校明倫堂督学の事を行う

明治の初め藩を廃し城南に帷を下す 四方より来り学ぶ者雲集し其の名大いに揚がる

文部省より硯及び六国史を賚り之を賞す 晩年住を東京に移し斯文学会の講師に属し

二十一年先生八十八 門人故旧相謀り寿宴を設く

会する者百余人 清儒兪曲園等詩を寄せ之を賀す

二十四年二月十四日 病て終に距つ

享和元年八月一日に生れ寿九十有一牛籠原街専念寺の塋に葬る ★topへ

★なお、原文はPDF参照 ★佐藤牧山略年譜(PDF)★牧山年譜碑文解説付き(pdf)

★牧山碑・野村先生全文読み下し(PDF)

★祖父江町郷土資料館(佐藤牧山関連資料)(pdf) ★topへ

佐藤牧山碑

佐藤牧山は、享和元年(1801)、碑のたつ山崎字下枇に誕生。幼少から学問を好み、江戸の官学・昇平校では

勤学三傑の一人といわれ、31才で尾張藩儒官、39才で侍講、67才で弘道館総裁となり、明治3年には名古屋明倫堂

の校長に就任。(明倫堂は明治4年に廃校)当代随一の学者として褒め称えられた祖父江が誇る文化人のひとり

です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

佐藤牧山老子講義原本&版木

佐藤牧山が「老子」の教えを講義したもので、全6巻の原本と全6巻分127枚の版木が現存。

三條実美や伊藤博文らが好んで聴講したという講義をおさめたこの本は、牧山の生涯著書約50巻の

中でも名著にあげられます。 ★topへ

★祖父江町史跡・文化紹介 ★topへ

佐藤牧山碑【山崎・下枇】 明治期に活躍し、伊藤博文の先生でもあったという祖父江出身の文学者、

佐藤牧山の記念碑。 生誕地跡に建っています。

★佐藤牧山謹書の題加藤清正狩虎図の漢詩 ★topへ

佐藤牧山は 初代内閣 総理大臣伊藤博文の師として有名な漢詩人です。

佐藤牧山の略歴:享和元年(1801)、細井平州の歿した年に生まれる。

稲沢市祖父江町山崎枇杷首の人。

幼少より学問を好み鷲津松陰、河村乾堂に学ぶ。19歳江戸に遊学、昌平校に学ぶ。

25歳駒込に学塾をひらく。維新後、明倫堂督学(明治3年)となる。

(明倫堂初代督学は細井平洲、最後の督学は佐藤牧山、明治4年に廃校。その講堂が明治6年羽島市

平方の永照寺本堂として改築利用され江戸期の建築物として史跡保存されている。)

内閣書記官長巌谷一六の宅で周易老荘を講じ伊藤博文らも熱心に聴講した。

明治22年、88歳の祝賀には清国から30余人の賀詞が寄せられた。

明治24年(1891)2月牛込若松町に歿す。91歳。

「周易 説」「中庸講義」「老子講義」「清朝史略」「木曽紀行」「東海道紀行」「牧山樓遺稿」

「同詩文抄」等著書が多い。 ★topへ

★牧山年譜碑文解説付き(pdf) 佐藤牧山碑(原文)

100キロカロリー消費には25分(3300歩)歩きます。(ヤカン池の周りを巡るコース)

100キロカロリー消費には25分(3300歩)歩きます。(ヤカン池の周りを巡るコース) |

★

★ 永照寺の栞 岐阜県文化財指定(昭和44年1月22日) 羽島市文化財指定(昭和31年5月15日)

永照寺の栞 岐阜県文化財指定(昭和44年1月22日) 羽島市文化財指定(昭和31年5月15日)

★

★ 100キロカロリー消費には25分(3300歩)歩きます。(ヤカン池の周りを巡るコース)

100キロカロリー消費には25分(3300歩)歩きます。(ヤカン池の周りを巡るコース) 戻る ★佐藤牧山碑(PDF) ★佐藤牧山略年譜(PDF) ★牧山年譜碑文解説付き(pdf) ★topへ

戻る ★佐藤牧山碑(PDF) ★佐藤牧山略年譜(PDF) ★牧山年譜碑文解説付き(pdf) ★topへ