徳川園・文化の道・双葉館・散策レポート H30(2018).4.27(金) (詳細・拡大)

徳川園・文化の道・双葉館・散策レポート H30(2018).4.27(金) (詳細・拡大)

★徳川園 ★徳川美術館 ★蓬左文庫 ★文化のみち二葉館 ★名古屋観光ルートバス(Web)

名古屋能楽堂となんじゃもんじゃの木t427001 |

名古屋能楽堂 t427007 |

加藤清正像 t427005 |

名古屋能楽堂t427012 |

金シャチ横町 t427023 |

金シャチ横町 t427026 |

金シャチ横町 t427025 |

金シャチ横町t427028 |

金シャチ横町 t427029 |

蓬左文庫 t427030 |

徳川園(左:観仙楼、右:龍門の滝) t427032 |

虎仙橋t427034 |

虎仙橋の新緑 t427024 |

虎仙橋の新緑t427037 |

虎仙橋の新緑 t427106 |

大曽根の滝t427029 |

大曽根の滝 t427043w |

|

虎仙橋 t427108 |

虎仙橋の新緑 t427035 |

虎仙橋の新緑 t427037 |

大曽根の滝 t427040 |

大曽根の滝 t427046 |

大曽根の滝t427047 |

大曽根の滝 t427048 |

大曽根の滝t427050 |

大曽根の滝 t427051 |

大曽根の滝t427054 |

虎仙橋 t427059 |

虎仙橋 t427062 |

つつじと龍仙湖 t427068 |

イチハツと龍仙湖 t427071 |

西湖堤を望む t427080 |

龍仙湖から西湖堤を望む t427087 |

巨石にかかるもみじ t427083 |

観仙楼 t427091 |

灯籠 t427093 |

菖蒲田の苗 t427096 |

龍仙湖のコイ t427101 |

黒門 t427113 |

美術館(正面) t427114 |

なごや観光ルートバス t427116 |

文化のみち二葉館 t427117 |

二葉館内の倉 t427119 |

会議室 t427121 |

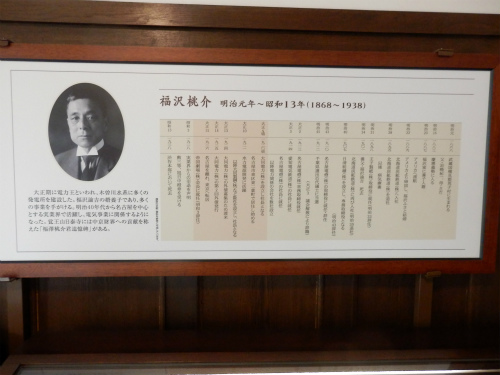

福沢桃介の年譜 t427123 |

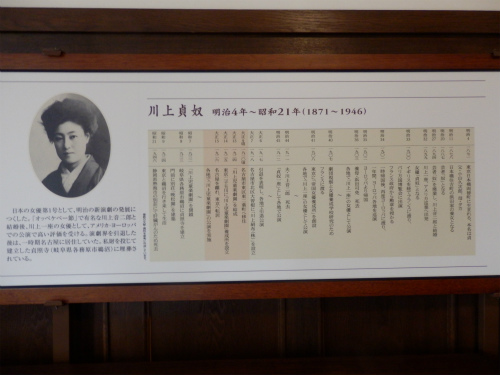

川上貞奴の年譜 t427124 |

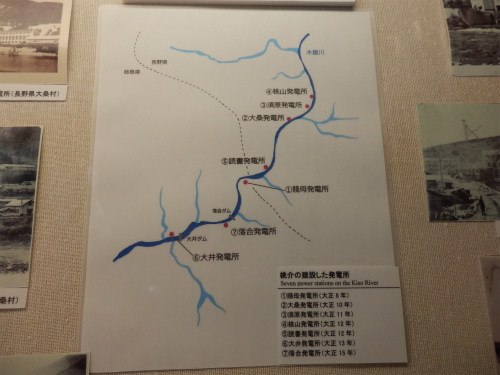

桃介の建設した発電所 t427126 |

二葉館のらせん階段 t427129 |

電気ストーブ t427130 |

文化のみち二葉館 t427131 |

二葉館 t427133 |

★徳川園「概要」 所在地:愛知県名古屋市東区徳川町1001 (wikipedia) ★top徳川園(とくがわえん)は、愛知県名古屋市東区徳川町にある日本庭園。 隣接して、国宝の「源氏物語絵巻」を展示する事で有名な徳川美術館や、河内本『源氏物語』を所蔵する名古屋市蓬左文庫がある 「概要」 1695年に造営された尾張藩2代藩主徳川光友の隠居所の大曽根御屋敷跡(当時の敷地は約44ha)に築造された池泉廻遊式の大名庭園 である。園内に配置された山、大曽根の瀧、渓流、龍仙湖、牡丹園、菖蒲田はそれぞれ、木曽山脈、木曽三川、伊勢湾、濃尾平野に 見立てられてのものであり、自然の景観を凝縮している。これは、尾張国の、土地柄の豊かさを表現したものである。 また園内の龍門の滝は、尾張藩江戸下屋敷戸山荘跡(現在の早稲田大学戸山キャンパス)から発掘された龍門の瀧の遺構を移設した ものである。通常の流量は多くはないが、約20分おきに激流となる仕掛けを施して、下流にある飛石を水に沈めるというかつての 戸山荘でのエピソードを再現したものとなっている。 瑞龍亭は、尾張徳川家が織田有楽斎を流祖とする有楽流を重用していたことから、有楽好みとした三畳台目の茶室である。 躙り口手前の燈籠も有楽好みの燈籠を再現したものである。 敷地から離れて西にロータリーがあり、そこには古井戸と藪椿の姿が見えるが、これも古くは徳川園の一部であった。 古井戸は明治期に作られたもの。藪椿は元は光友のお手植えだったが、やはり太平洋戦争時に失われたものの、今はその二代目が 植えられている。園西側の黒門は明治22年に建立された欅づくりの三間薬医門であり、戦災を免れた徳川邸の遺構として今日に 大名屋敷の記憶を留めている。 「歴史」 元は尾張徳川家の大曽根別邸で、2代藩主光友の時代、1694年(元禄7年)、または1695年(元禄8年)に隠居所として建造された。 光友の歿後大曽根別邸は、尾張藩家老の成瀬家、石河家、渡邊家に渡る。1889年(明治22年)、尾張徳川家の手に戻りその邸宅と なったが、1931年(昭和6年)、尾張徳川家第19代当主徳川義親により名古屋市に寄贈された。だが、1945年(昭和20年)名古屋 大空襲に被災して破壊された。その後はただの公園に整備されたが、2005年(平成17年)に日本庭園として再び造営された。 |

★徳川美術館(HP参照)★top 徳川美術館は建物の外観デザインを公募して昭和7年(1932)に着工、昭和10年春に完成し同年の秋に開館。 近代的設備を備えた画期的美術館としてヨーロッパの建築界にも紹介されました。 (尾張徳川家の宝庫として唯一の存在) 徳川美術館の収蔵品は大名家の宝庫・コレクションとして唯一のまとまった存在で、「大名道具とは何か?」「近世大名とは何か?」 という問いに答えることのできる我が国唯一の美術館です。 (年間を通して楽しめる展示) 建物が登録有形文化財に指定されている企画展示室(第7・8・9展示室)では、年間を通してテーマを絞ったさまざまな企画展を催 しています。 ★top |

★蓬左文庫(HP参照) ★top 尾張徳川家の旧蔵書を中心に和漢の優れた古典籍を所蔵する公開文庫です。現在の蔵書数は、約11万点。蔵書内容の豊富さが蓬左文庫 の特徴となっています。さらに、書籍だけではなく、尾張徳川家に伝えられた2千枚をこえる絵図も所蔵しており、名古屋の城下図 から世界図におよぶ古地図や、屋敷図・庭園図など、多彩な内容の絵図が含まれています。 蔵書の閲覧のほかに、徳川美術館の大名道具と合わせて、武家の学問と教養など、近世武家文化をわかりやすく紹介する展示や、 徳川美術館・徳川園と連携した講演会などを企画開催します。 ★top |

★文化のみち二葉館(HP参照) ★top 日本の女優第一号として名をはせた川上貞奴と電力王と言われた福沢桃介が共に暮らした家です。 創建当時は、文化のみちエリアの北端、東二葉町にあり、2000坪を超える敷地に建てられた和洋折衷の建物は、その斬新さと豪華さ から「二葉御殿」と呼ばれ、 政財界人や文化人の集まるサロンとなりました。 当時、慶応義塾の先輩である矢田績に招かれ、「名古屋電燈(株)」の取締役に就任した桃介は、 木曽川での水力発電を進める為に 名古屋に拠点を構え、事業パートナーとして貞奴を呼び寄せたとも言われています。 設計は、当時新進気鋭の住宅専門会社「あめりか屋」に依頼し、建物内部に驚くべき電気装備が施される一方、貞奴の好みも至る所に 取り入れられました。 当時の記録では、玉砂利の道を入っていくと、車寄せの前がロータリー。 松の木などが植えられ、芝生の庭にはしだれ桜やもみの木、 電気仕掛けの噴水やサーチライトがあったようです。 円形に張り出したソファがある大広間では、ステンドグラスが柔らかい光を投げかけていたことでしょう。 ここで貞奴は、毎日やって来る大勢の客への茶菓や晩餐の手配に追われる傍ら、川上絹布の経営者としての仕事もこなしました。 また、電車で3時間かかる木曽のダム建設現場へ出かける桃介に同行することもありました。それは、忙しくとも充実した暮らしで あったと思われます。 その後、病気がちになった桃介は東京へ戻り、貞奴も「川上児童楽劇園」の指導のため、次第に拠点を東京へと移していきます。 この名古屋時代の思い出は、二人の心の中に大切にしまわれていたに違いありません。 現在 橦木町の場所への移築復元工事が始められたのは、平成12年2月。5年の歳月をかけて完成・開館した旧川上貞奴邸は、 平成17年2月、文化のみち二葉館(名古屋市旧川上貞奴邸)としてよみがえり、国の文化財に登録されました。★top |

★なごや観光ルートバス(WEB参照) |

戻る (詳細・拡大) ★topへ