.

友歩会第82回・岐阜編Part12(下見)&例会レポート (詳細・拡大)

下見・2019.8.31(土)&例会・2019.10.5(土)

天気:下見:(8名)晴れ歩数:25,705歩、例会:快晴(48名)歩数:24,940歩

.

友歩会第82回・岐阜編Part12(下見)&例会レポート (詳細・拡大)

下見・2019.8.31(土)&例会・2019.10.5(土)

天気:下見:(8名)晴れ歩数:25,705歩、例会:快晴(48名)歩数:24,940歩

コース:JR穂積駅(9:00)→西堀弥一顕彰碑→南流公園→河渡宿→河渡公園→小紅の渡→鏡島弘法→ →西岐阜駅→立政寺→中山道加納宿西番所跡→岐阜駅(ゴール)(12km)★(コースマップ)★友歩会(HP) ★全員集合

JR穂積駅北側で受付 82g001 |

穂積市イラストマップ 82g01 |

コース説明 82g002 |

西堀弥一顕彰碑 82g04 |

南流公園 05 |

天王川(慶応橋)を渡る 08 |

中山道河渡宿の面影を残す町並み 82g09 |

河渡宿の一里塚跡(正面:松下神社、左:松下神社の碑) 82g14 |

馬頭観音へ 82g15 |

馬頭観音 82g17 (コースマップ) |

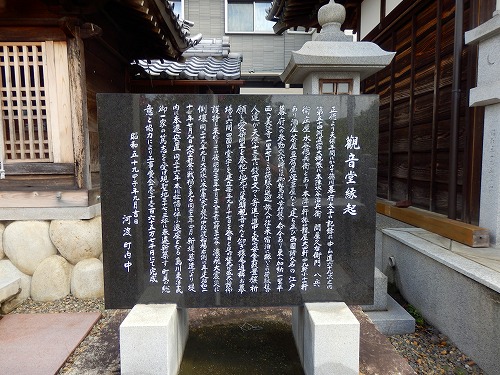

馬頭観音堂縁起 82g18 |

河渡公園 20 |

小紅の渡し(この日(下見)8.31は増水で渡航不可) 24 |

長良川の小紅の渡し(船頭さん/8人乗り)82g036 |

小紅の渡し(背後は金華山)82g034 |

小紅の渡し(第2組が乗船する)82g045 |

小紅の渡し(第2組が乗船する)82g047 |

小紅の渡し(第2組が着岸する)82g051 |

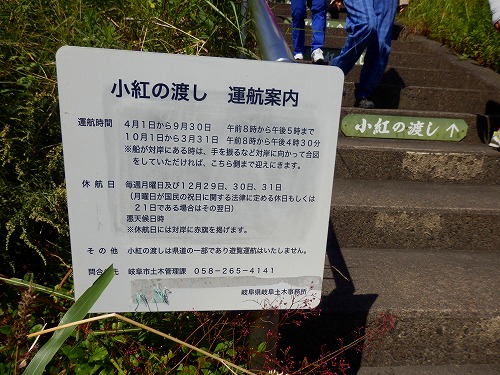

小紅の渡し(運航案内)82g053 |

鏡島弘法へ 82g32 |

鏡島弘法(本四国八十八ヶ所霊場の石仏・高知県)065 |

鏡島弘法門前で全員集合079 |

朝日縮緬の碑 82g35 |

縮緬の記念碑説明 038 |

立政寺 82g41 |

立政寺 82g43 |

第15代将軍足利義昭公御座所の碑089 |

JR西岐阜駅を通る092 |

菊地神社前の中山道の標識 82g44 |

中山道加納宿西番所跡 46 |

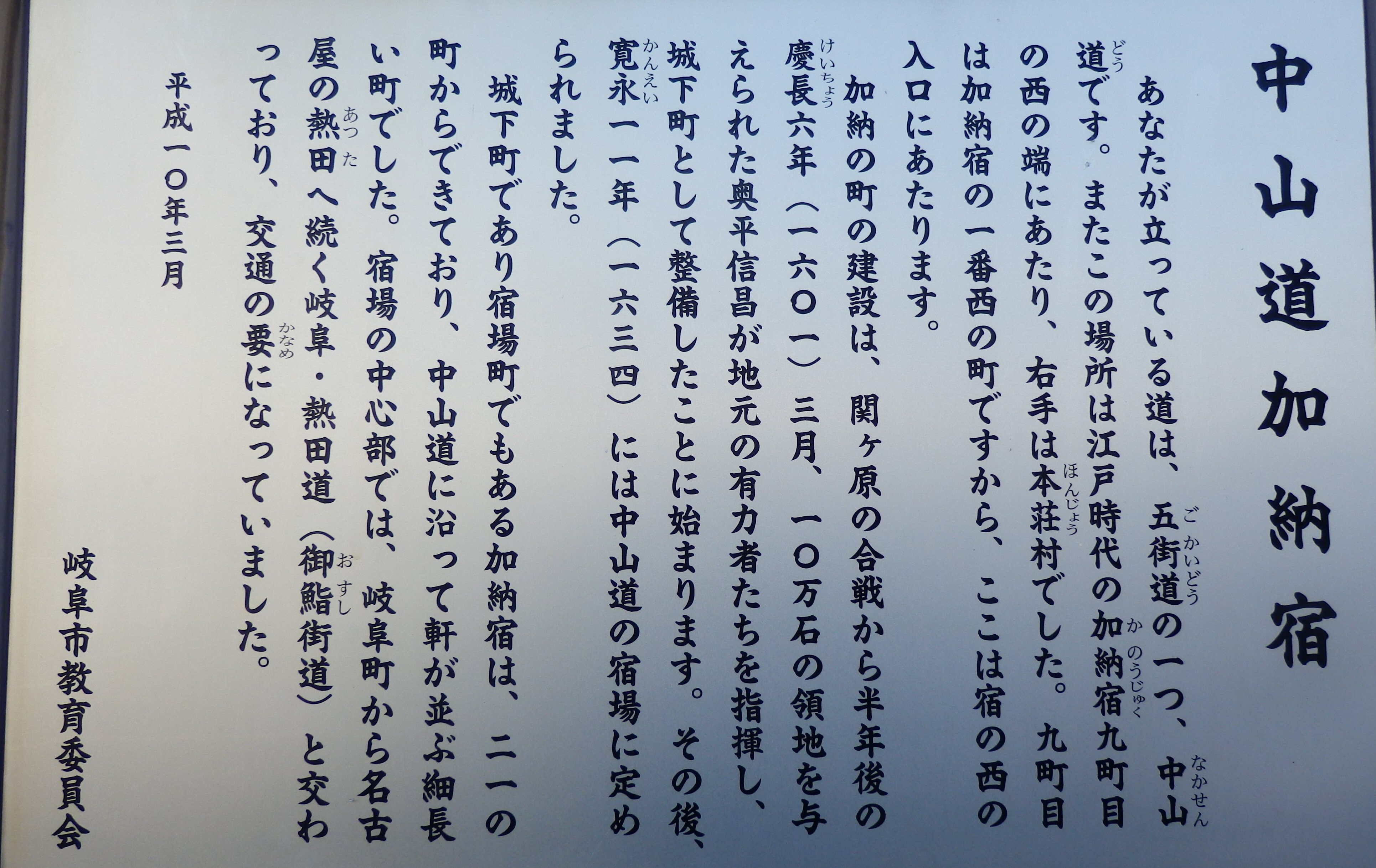

中山道加納宿の説明82gw094 |

|

JR岐阜駅へ 82g097 |

岐阜駅南側でクールダウン 82g098 |

★瑞穂市(HP) ★topへ「地理」(wikipedia) 濃尾平野の北西部、岐阜市と大垣市にはさまれた地域に位置する。なお呂久地区のみ揖斐川の右岸にある。 これは明治時代まで揖斐川(伊尾川)が呂久の西を流れていた名残りで、現在でも小さな川が流れている。 河川: 長良川、揖斐川、糸貫川、犀川、五六川、中川、新堀川、など、大小を問わず多くの河川がある。★topへ |

★穂積駅と南流公園(⑥)岐阜県瑞穂市生津(なまず)天王町 ★topへ※瑞穂シティガイドマップ(pdf)参照 ※参照 |

★西堀弥一(1845~1925)(中山道夫婦旅Web参照) この旧穂積町はかって柳行李(やなぎごうり)が名産品であった。西堀弥一(1854~1925)は 湿地を好む柳の栽培が、水害に苦しむこの地に合っている考え、先進地の兵庫県の但馬から職人を招き、 柳行李などの柳を使った製品を製造する産業を興した。大正時代には海外に輸出されるまでになり、 この穂積の主要産物となった。しかし、今では廃れてその名残も見ないという。 その兵庫県但馬の柳行李の産地が私のふるさとである。昔から水害に毎年のように苦しめられた土地柄は 輪中の地のこの辺りと共通のものであった。★参考:西堀弥市(西堀貞夫の曾祖父) ★topへ |

★河渡宿(中山道54宿)河渡宿は長良川の渡しで栄えた宿場です。 残念ながら河渡宿は、第二次大戦による焼失や長良川河川改修 によって、往時を偲ばせるような旧家は一軒も残っていません。 毎年10月最終日曜日に開催される「祭 いこまい 中山道河渡宿」は、約500人による時代行列や フリーマーケットなどで大いに賑わいます。 ◆河渡宿から美江寺宿へ この区間の道すじは少しの変異もなく、今日自動車の行き交う賑わしい道路としてそのまま活用されて います。 特に「本田の延命地蔵」のある瑞穂市本田の地区は、比較的古い街並みが残っており、往時 の雰囲気を感じることができます。 ★topへ ★一里塚跡の河渡宿改修記念碑 河渡宿は中山道で一番土地が低く、少しの雨でも宿場が水浸しになりました。 江戸時代、美濃郡代で あった松下内匠が4年の歳月をかけて宿場全体に5尺(約1.5m)の盛り土をする工事を行ったことにより、 以後は水害の心配がなくなりました。 この記念碑は、宿場の人々の松下代官に対する感謝の気持ちと、 その功績を後世に伝えるために建立したものです。 |

★鏡島弘法(乙津寺)(HP)弘法大師ゆかりのお寺 梅の花や豊かな緑に囲まれたお寺です。歴史も長く奈良時代(738)から続いており、弘法大師とゆかりが深い 古刹で「鏡島弘法」の名称で親しまれています。 京都の東寺、神奈川県の川崎大師と並び日本三躰厄除け弘法大師のひとつと数えられています。 大師堂には大正時代に活躍された日本画家の堂本印象画伯(文化勲章受章) が描いた天井絵「雲龍」があります。 毎年4月の弘法命日の時だけ、御開帳しております。 御開帳 4月21~23日 大師堂まわりには新四国八十八ヶ所霊場といいまして、本四国八十八ヶ所の土砂を移し創設した霊場があります。 ---------------------(以下、wikipedia参照) 伝承によれば、738年(天平10年)、当時、乙津島と呼ばれていたこの地に、行基が草庵を築き、十一面千手 観世音菩薩を自ら彫刻し安置したのが始まりという。813年(弘仁4年)、嵯峨天皇の勅命を受けた空海がこの地に 赴き、秘法を用いて龍神に向け鏡をかざしたところ、この地が桑畑に変わったという。 このことからこの地を鏡島(かがしま)と名づけたという。翌年、真言宗乙津寺を建立。 行基の草創、空海の再興という伝承は日本各地にみられるもので、史実とは考えがたいが、現存する本尊千手観音 立像は平安時代前期にさかのぼる作品であり、寺の歴史の古さをうかがわせる。 1540年(天文9年)、洪水の被害を受ける。その後、1545年(天文14年)、鏡島城主石河駿河守光清が孤岫宗峻を 招いて再興、臨済宗妙心寺派に改宗する。 1945年(昭和20年)、空襲により建物の殆どが全焼する。本尊などの仏像などの重要な物は近くの長良川に運び出 され、難を逃れる。住職は小さな仮建物をつくり、安置する。 1953年(昭和28年)に国宝安置殿(本堂)が完成。1958年(昭和33年)に弘法堂などの建物が再建された。 |

★立政寺(りゅうしょうじ)所在地:岐阜県岐阜市西荘3丁目7-11 山号:亀甲山 院号:護国院 宗旨:浄土宗 宗派:浄土宗西山禅林寺派 寺格:准門跡 正式名:龜甲山護國院立政寺 亀甲山護国院立政寺 立政寺は、岐阜県岐阜市西荘三丁目7番11にある浄土宗西山禅林寺派の寺院である。 山号は亀甲山。寺号は正しくは護国院立政寺。 この寺は、智通上人(智通光居)が1354年(正平9年)に伊勢参宮の帰りに訪れ、念仏苦行を行い、それをみた人々 が集まったのが始まりと伝えられる。 全盛時には浄土宗西山派の中心寺院ともなった。1891年(明治24年)の濃尾地震で被災した。 -----------------以下は、★史跡回廊の記事です。 美濃など東海地方の中世浄土宗の一大中心地として栄えたのが立政寺である。永禄11年(1568)7月、足利義昭は、 明智光秀や細川藤孝の仲介により信長の知遇を得て、上洛することになった。越前一乗谷を出立して、浅井長政の 居城である小谷城に立ち寄った後に、美濃の西の荘にあったこの立政寺に入り信長と対面。やがて信長は足利義昭を 奉じて上洛するも、二人の蜜月は1年も続かなかった。織田信長が戦国最後の将軍となった足利義昭を迎えた歴史上 の重要な舞台になったところです。 |

★中山道加納宿西番所跡(岐阜県岐阜市加納本町8丁目)かつては本町8丁目と9丁目の境に西番所がありました。中山道分間延絵図には中山道の北側に番所が描かれています。 石碑は、都合により南側の秋葉神社・愛宕神社の境内地に建てられています。 すぐ西側を番所川という川が流れていますが、現在は暗渠となっています。番所は、街道の警備・見張りなどの役目 にあたる番人が詰めていた施設で、通行人及び荷物などの監視をしていました。 |

★JR穂積駅(wikipedia) ★topへ穂積駅(ほづみえき)は、岐阜県瑞穂市別府にある、東海旅客鉄道(JR東海)・日本貨物鉄道 (JR貨物)東海道本線の駅である。瑞穂市及び旧・本巣郡穂積町の代表駅である。 ★topへ |

全員集合(鏡島弘法にて) ★topへ |

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ