.

友歩会第73回・岐阜編Part11(下見)&例会レポート (詳細・拡大)

下見・H30(2018).2.17(土)&例会・H30(2018).4.7(土)

天気:下見:(8名)晴れ歩数:27,013歩、例会:曇り(名)歩数:27,606歩

.

友歩会第73回・岐阜編Part11(下見)&例会レポート (詳細・拡大)

下見・H30(2018).2.17(土)&例会・H30(2018).4.7(土)

天気:下見:(8名)晴れ歩数:27,013歩、例会:曇り(名)歩数:27,606歩

コース:JR穂積駅(9:00)→糸貫河川公園→馬場公園→美江寺→美江寺城址→千体仏→ →浄水公園→小簾紅園→十九城址→十九条駅(ゴール)(14km)★(コースマップ)★友歩会(HP) ★全員集合

JR穂積駅g67001 |

受付 h294001 |

駅から北進する g73003 |

糸貫川へ降りるg73004 |

糸貫河川公園を歩く006 |

熊野神社へ009 |

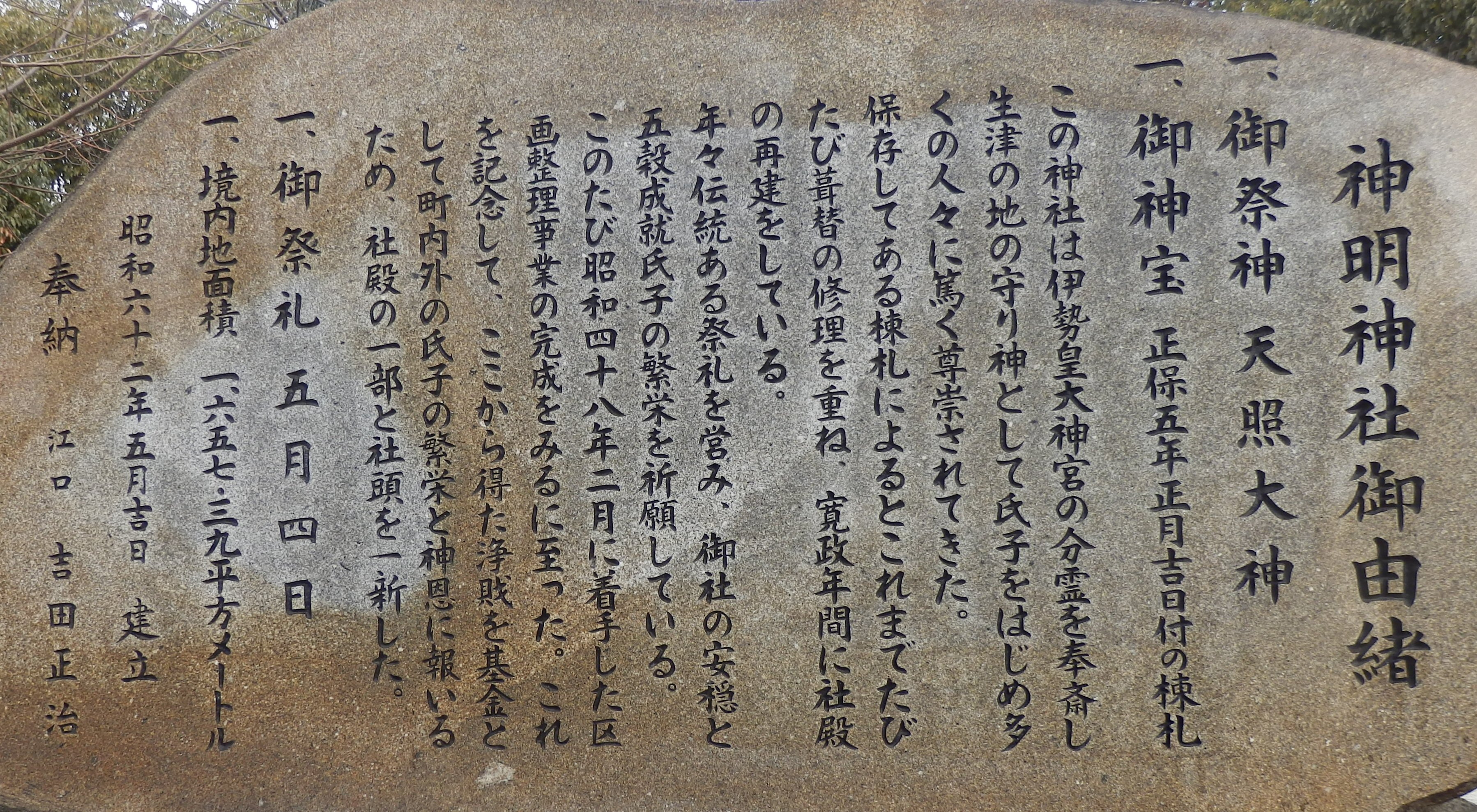

神明(熊野)神社由来g73w010 |

|

瑞浪市郷土資料館g73011 |

馬場公園g73012 |

糸貫川のカモたちg73013 |

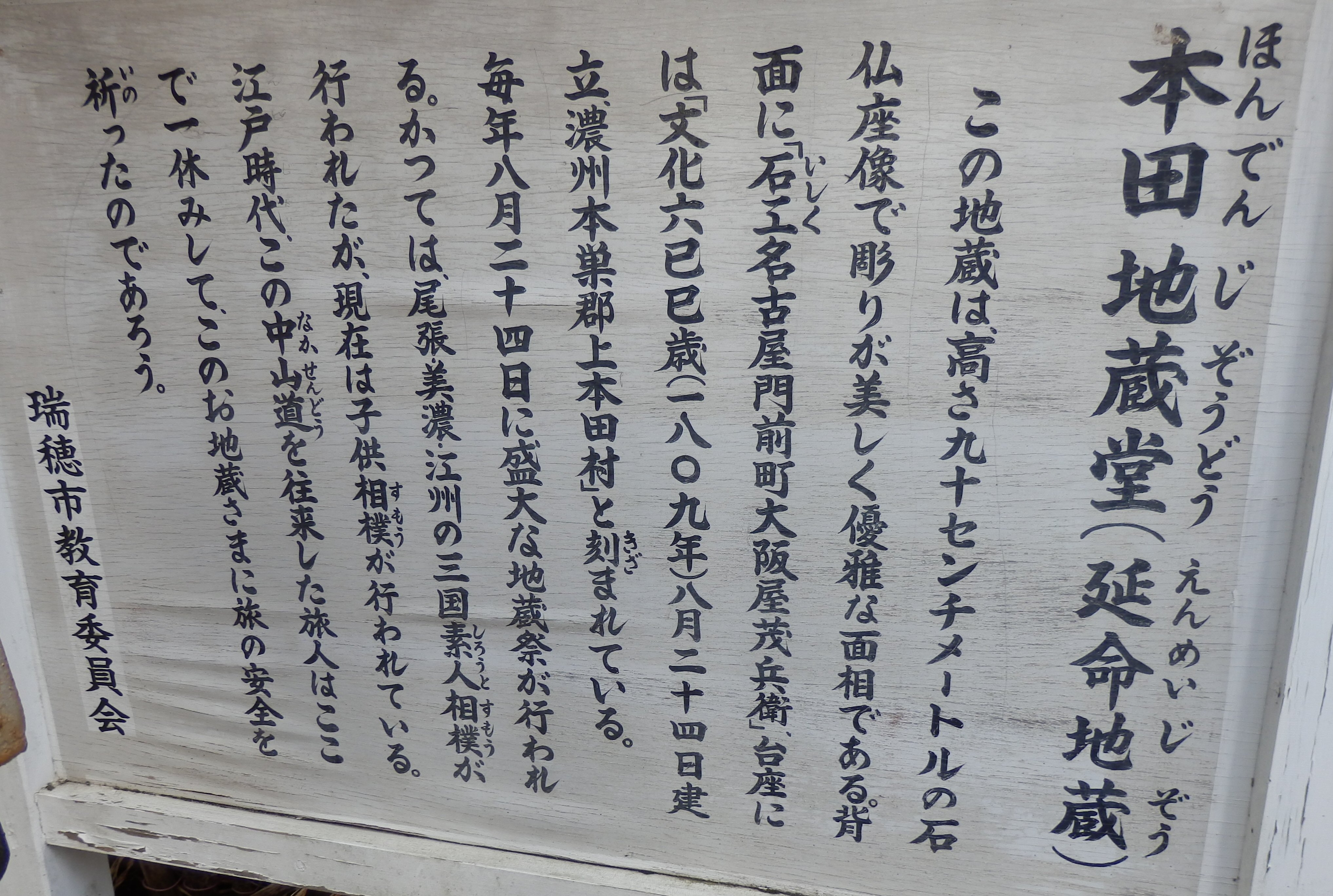

延命地蔵 g73016 (コースマップ) |

延命地蔵の解説 |

|

延命地蔵 g73016 |

延命地蔵017 |

道標 右岐阜加納に至る 左北方谷汲に至る021 |

美江寺観音 g73034 |

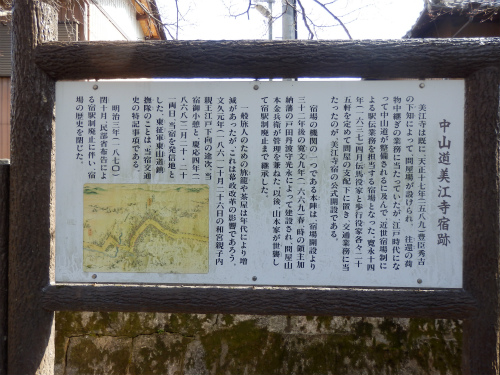

美江寺宿名所遺跡案内g73w022 |

|

美江寺観音(両側にわらじ)g73035 |

中山道美江寺宿038 |

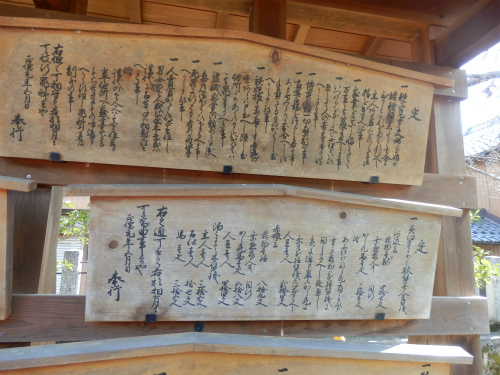

高札 g73039 |

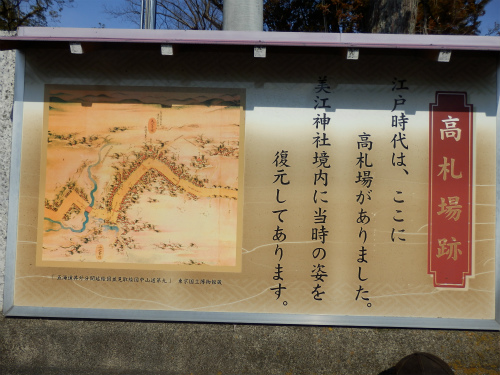

高札場跡 g73050 |

自然居士(じねんこじ)の墓 g73t028 |

美江寺宿g73t049 |

美江神社 g73051 |

美江寺宿の旧家053 |

美江寺宿本陣跡 g73054 |

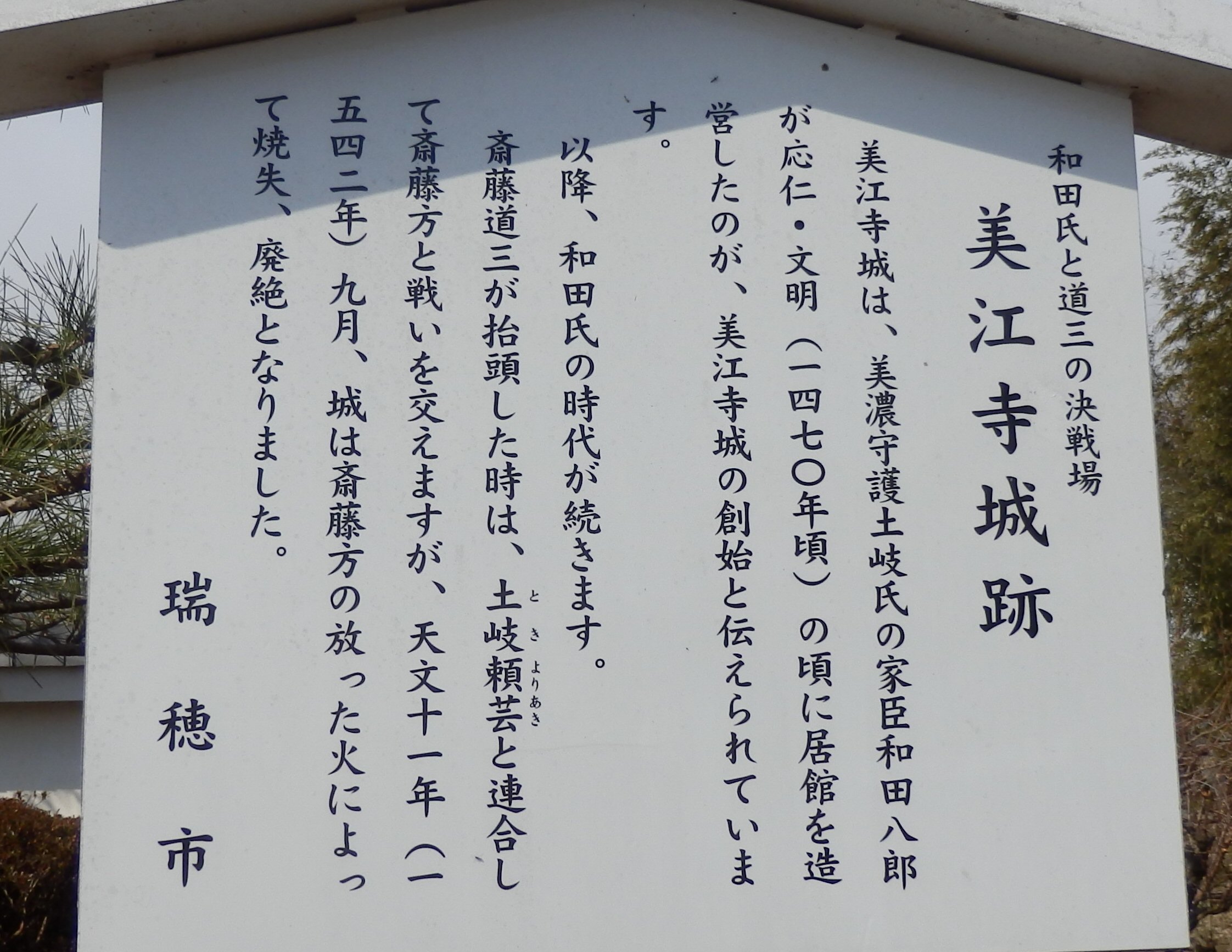

美江寺城跡(中小学校内) g73056 |

美江寺城跡解説 g73w057 |

美江寺城址 g73058 (コースマップ) |

道標(右大垣赤坂に至る 左大垣墨俣に至る) g73064 |

美江寺千手観音像 g73069 |

犀川沿いの中山道を歩く(田之上地区) g73076 |

大月浄水公園 g73081 (コースマップ) |

中山道宿場町の石柱が並ぶ 090 |

巣南町・合併30年碑 g73093 |

瑞穂市西部複合センター(図書館他) g73096 |

小簾公園内の和宮和歌の碑 g73106 |

「落ちて行く 身とは知りながらもみじ葉の 人なつかしくこがれこそすれ」 和宮が揖斐川呂久渡船の時岸辺の紅葉を詠んだ歌 g73108 |

再び犀川を渡る g73117 |

むかい地蔵のいわれ g73078 |

むかい地蔵(男・古橋側)が中央に見える(上犀川橋)g73080 |

十九条公園 g73124 |

十九条駅(樽見線) g73125 |

★瑞穂市(HP) ★topへ「地理」(wikipedia) 濃尾平野の北西部、岐阜市と大垣市にはさまれた地域に位置する。なお呂久地区のみ揖斐川の右岸にある。 これは明治時代まで揖斐川(伊尾川)が呂久の西を流れていた名残りで、現在でも小さな川が流れている。 河川: 長良川、揖斐川、糸貫川、犀川、五六川、中川、新堀川、など、大小を問わず多くの河川がある。★topへ |

★糸貫河川公園(1)岐阜県瑞穂市本田・穗積駅1.1km ★馬場公園(8)馬場上光町2丁目107 ★topへ※瑞穂シティガイドマップ(pdf)参照 ※(コースマップ)参照 ★本田地蔵堂(延命地蔵) 高さ90Cmの石仏座像で彫りが美しく優雅な面相である。背面に「石工名古屋門前町大阪屋茂兵衛」、台座には「文化六巳巳歳 (1809年)8月24日建立、濃州本巣郡上本田村」と刻まれている。毎年8月24日には盛大な地蔵祭が行われている。 ★美江寺観音(WEB) 美江寺観音の本尊、脱乾漆十一面観世音菩薩は、 美濃十六条村(現 瑞穂市美江寺)より、 斉藤道三が稲葉山城の城主と なった時に、南西の守護として美江寺観音を移された時の城下の鎮護のため安置されたものです。 瑞穂の美江寺は、秘仏である十一面観世音菩薩の代役の御前立像を本尊とし、 経堂をに収めました。 元々は、伊賀国名張郡伊賀寺に安置されたものを、木曽・長良・揖斐の河川の氾濫を鎮める為に、本尊を十六条村に移した ところ、三川の氾濫が治まった為、美しい長江の意の 美江寺という名が付けられたとの謂われがあります。 土岐家家臣和田佐渡守が、応仁の乱で焼失した寺を再興し、その勢力が拡大していた為、道三が、勢力を抑え、自らの力を 示すために、移転したとも言われています。 その後も、織田信長上洛の際、祈願文を奉納、織田信孝が月成夫銭三千一貫文寄進、徳川家康より寺領十石を賜る等、戦国 武将との造詣も深い寺院です。 ★美江寺(wikipedia) 美江寺(みえじ)は、岐阜県岐阜市にある天台宗の寺院。山号は大日山。院号は観昌院。通称「美江寺観音」。 正式名称より通称で呼ばれることが多い。本尊は十一面観音。 美濃三十三観音霊場第十八番札所。岐阜観音札所第三番札所。東海白寿三十三観音第三十一番札所。★topへ |

★美江寺宿場まつり(開催場所:美江神社(岐阜県瑞穂市美江寺917)) ★topへ穂積にある観音院では「十一面観世音菩薩」が安置されています。下穂積に安置してあった十一面観世音 菩薩を定継夫婦が名古屋大須の極楽寺に請うて延宝4年(1676年)に堂宇建立を発願し、10年を経た 貞亨3年(1686年)頃に現在の位置に建てられたと言われています。 観音院では毎年8月9日と10日に千日詣りがあります。観音院の千日詣りの特徴は何といっても大提灯 です。直径4.1m、高さ8.7mという大きな提灯は、作成された当時は桜の木の絵が描かれていました。 これは、提灯の作成当時の穂積町が栄えるようにと願いをこめられたと言われています。 その時に作った提灯は台風で壊れてしまいましたが、その後何回か修復が繰り返され、平成25年には絵が 新しくなり、桜と観世音菩薩、そして夜叉が描かれています。 ★topへ |

★千体仏(WEB)犀川を越えると、田之上の集落に入る。街道は、すぐに千躰寺にぶつかり、左に曲がる。 浄土宗西山派・千躰寺には高さ12〜23cmの檜一木造の阿弥陀如来立像千体が8段に並べられており、千躰仏と 呼ばれている。 千躰仏は、鎌倉後期に美江寺の地で没した遊行僧・自然居士が造立したもので瑞穂市指定有形 文化財である。 ★topへ |

★犀川(wikipedia) ★topへ犀川(さいかわ)は、岐阜県を流れる木曽川水系の河川。木曽三川の長良川の支流である。 「地理」 岐阜県本巣市山口(旧本巣郡本巣町)で根尾川から取水した席田用水の分流である真桑用水が南へ流れ 岐阜県本巣市下真桑(一級河川としての起点)から犀川となる。 瑞穂市を流れ、大垣市墨俣町墨俣からは、長良川と並行し、安八郡安八町大森で長良川に合流する。 古くから洪水が多く、水門、ポンプ場、遊水地が設けられている。昭和初期には河川改修の問題により、 安八郡の住民による暴動(犀川事件)が発生した歴史がある。 大垣市墨俣町の墨俣城の犀川堤は桜の名所であり、飛騨・美濃さくら三十三選に指定されている。 「歴史」 1530年(享禄3年):大洪水により、根尾川の本流は藪川(現在の根尾川)に移る。この洪水により、 犀川ができる。 1641年(寛永18年):席田用水と真桑用水とで水量を巡る争いが発生する。幕府裁定により、席田用水 が6割、真桑用水が4割に決まる。 1929年(昭和4年)1月7日:河川改修工事を巡り、安八郡の7町村の町村長及び役場全職員は県知事に対 し辞表を提出。これをきっかけに住民と警察、軍隊が衝突する(犀川事件)。 「主な支流」 長護寺川・五六川・中川・天王川 ★topへ |

★小簾紅園(wikipedia) 小簾紅園(おずこうえん)は、岐阜県瑞穂市にある公園、史跡である。1861年(文久元年)、 孝明天皇の妹である皇女和宮が徳川家茂の元に嫁ぐために、中山道で江戸に下った折、旧暦10月26日、 呂久川(揖斐川)の呂久の渡しを利用した際に、 「落ちて行く 身と知りながら もみじばの 人なつかしく こがれこそすれ」 の和歌を詠んだという。このことを記念し、1929年(昭和4年)4月26日に開園する。 ★topへ |

★むかい地蔵(瑞穂市の昔話) ★topへ結婚を誓った若い男女の物語。 古橋村(川下に向かって右側)の若い男が、毎晩木の橋(昔の橋は、木の板 が3枚ほど置いてあるだけの簡単なものでした)を渡り、十九条(川下に向かって左側)の若い娘のところへ こっそり通っていました。 昔の土地の習わしや地区意識の違いにより、よそ者同士の結婚はとても難しいことで、両親にも強く反対され ていました。 しかし、それでも若い二人はあきらめず、ある大雨の降る晩にこっそり逢いますが、思い悩んだ二人は、体を 紐で結んで、川へ身投げしてしまいます。 二人が亡くなったあと、それまでいがみあってきた二つの村が話しあって、若い男女の御霊(みたま)を祀る ために、橋の両側にお地蔵さんを建てたという悲しい物語です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ★むかい地蔵(WEB) 地域に伝わる昔話を集めた本「すなみ百話」と「穂積の昔ばなし」の中でも紹介されている言い伝え。 古橋と十九条にかかる上犀川橋の両側に、お互いを見つめあうようによく似たお地蔵様が建っています 古橋側には、がっしりとした男のお地蔵様 十九条側には、お化粧をした女のお地蔵様 昔、川を隔てて夫婦になることを誓い合った若い男女が、悲しい結末を迎えたことから、二人の幸せを祈り たてられたとされています。 平成25年、瑞穂市合併十周年の記念に、この物語をテーマにした 「市民創作朗読劇 むかい地蔵 〜川と命 永遠の愛〜」が上演されました ★topへ |

★十九城址(wikipedia) ★topへ大永6年(1526年)、土岐頼純の命により、川手城を防衛する出城の一つとして斎藤利良によって築かれた。 一番外側の出城である。しかし、土岐氏の衰退、美濃国を斎藤道三が支配するようになると存在意味がなく なり、廃城となる。永禄4年(1561年)、織田信長は墨俣城以外の美濃国攻略の拠点の必要性を考え、かつて の十九条城跡地に着目する。信長は自ら兵を率いて十九条城跡地を占領。再び十九条城を築き、織田広良が 城主となる。永禄5年(1562年)、斎藤龍興は十九条城を目指して稲葉山城から出陣する。これに呼応して 信長も兵を出し、十四条(現・瑞穂市)と軽海(現・本巣市)で両軍が激突する。 この戦いで十九条城城主の広良は野々村正成に討たれて戦死する。十九条城は焼失し廃城となる。 現在、十九条城の本丸跡は津島神社になっている。 ★topへ★十九条城(WEB)&「十七条城」 ★「十九条城」 ★topへ 形態 平山城 歴史 築城年代は定かではないが織田信長によって築かれた。 永禄4年(1561年)信長は西美濃に侵攻、墨俣 に陣を置き斉藤氏に対峙した。この後に十九条城を築き、織田信益を城主としたが、洪水により交通が遮断 された隙に、斉藤氏は十九条城を攻め信益は討死した。 説明 現在は津島神社に案内板があるが、特に遺構らしきものは見当たらない。 城主 織田信益 案内 最寄り駅(直線距離) 0.2km 十九条駅 0.7km 横屋駅 2.2km 美江寺駅 2.4km 東大垣駅 3.1km 穂積駅 所在地 岐阜県瑞穂市十九条(津島神社) ★topへ★「十七条城」 ★topへ 合併まえの旧・巣南町役場を東に進み、川を渡って桜コンクリートさんの工場の北東に熊野神社があります。 この神社を北端にして南側に「十七条城」という城があったそうです。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 築城年代は定かではないが南北朝時代に船木頼胤によって築かれたと云われる。 享禄年間(1528年〜1532年)頃 には林正長が改修して居城とし、その子玄蕃は永禄5年(1562年)に西美濃に侵攻した織田信長との合戦で討死した。 正長の二男正成は稲葉重通の養子となり、お福(春日局)と婚姻した。その子正定は尾張徳川氏に仕え千石を領した が、孫の代に世継なく断絶した。 ★topへ |

★十九条駅(じゅうくじょうえき)は、岐阜県瑞穂市十九条にある樽見鉄道樽見線の駅である。 「駅構造」単式ホーム1面1線を有する地上駅。無人駅である。 大垣駅−東大垣駅−横屋駅−(十九条駅)−美江寺駅−北方真桑駅− ★topへ |

★JR穂積駅(wikipedia) ★topへ穂積駅(ほづみえき)は、岐阜県瑞穂市別府にある、東海旅客鉄道(JR東海)・日本貨物鉄道 (JR貨物)東海道本線の駅である。瑞穂市及び旧・本巣郡穂積町の代表駅である。 ★topへ |

全員集合(瑞穂市西部複合センター前にて) ★topへ |

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ