友歩会第49回ウオーキング:下見・例会 (詳細・拡大解説) 【史跡巡りシリーズ・西尾張編part11】13km

(平成26年4月5日(土)天気:晴れ) (下見2/22 歩数:30,910歩 参加者9名) (例会4/5 歩数:30,485歩、参加者37名)

★コース:津島駅(wp)→十王堂→六地蔵→天王川公園→佐屋街道址碑→佐屋代官所跡→水鶏塚→善定坊(★全員集合)→

星大明神→→市江車車田址→青樹英二記念碑→親水公園→日置神社→日比野駅(wp)>津島駅>帰宅

★コースmap参照

★きこくの生け垣(カラタチ)★愛西市指定文化財(懸仏・管粥・日置八幡宮木造獅子頭)★鏡池山瑞泉寺(HP)

★津島市 ★津島市観光協会 ★津島商工会議所 ★愛西市 ★愛西市観光協会

★西尾張編part10はこちらです。 ★佐屋宿解説図他★加藤 高明内閣総理大臣の碑★明治24年地形図

名鉄津島駅np11001 |

受付np4503 |

十王堂np11002 |

今市場の十王堂内・十王像np4504 |

六地蔵尊(六角堂)np11004 |

舟戸町、瑞泉寺横の六地蔵np4507 |

稚児門np4512 |

天王川公園の松林np11009 |

天王川公園np11011 |

天王川公園の松食い虫対策様子np11012 |

★天王川公園にある★濃尾大地震記念碑(pdf)np11016 |

天王川公園の松林を行くnp11019 |

★天王川公園案内図 Top np11w027 |

|

藤棚np11024 |

佐屋海道址np11028 |

佐屋くひな公民館(wc)np11033 |

佐屋くひな公民館前の巨古木・桜が満開np4540 |

佐屋代官所跡 np11041 ★コースmap参照 |

佐屋出身・加藤 高明内閣総理大臣の碑np11036 Top |

佐屋三里の渡し址np11044 |

くひな塚np11052 ★コースmap参照 |

くすの樹の古木np11t051 |

東保八幡社のクロマツ・天然記念物(樹齢250年)np11t059 |

善定坊で昼食np4561 |

善定坊で全員集合np4567 |

善定坊np11054 |

星大明神np11056 Top |

津島天王祭り市江車車田址np11064 |

標高0メートルの位置を示す標識 np11066 |

青樹英二翁記念碑np11067 |

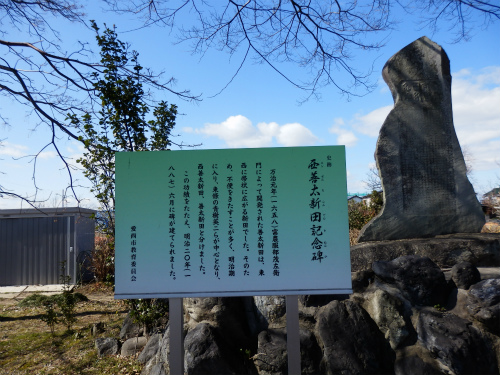

西善太新田記念碑np11071 |

np4583 愛西市・親水公園の桜の下を行く |

np4584 愛西親水公園・満開の桜(2014.4.5) |

愛西市親水公園np11074(下見2.22) |

明通寺・廣開浄土門np4587 |

明通寺・本堂(休憩)np4588 |

日置八幡社np11085 |

日比野駅前で解散前の整理運動np45901 |

名鉄日比野駅np11091 Top |

善定坊にて全員集合 Top 昼食後、全員集合 Top  善定坊にて Top 善定坊にて Top |

|

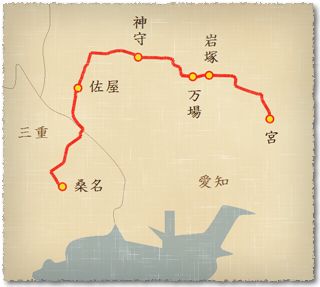

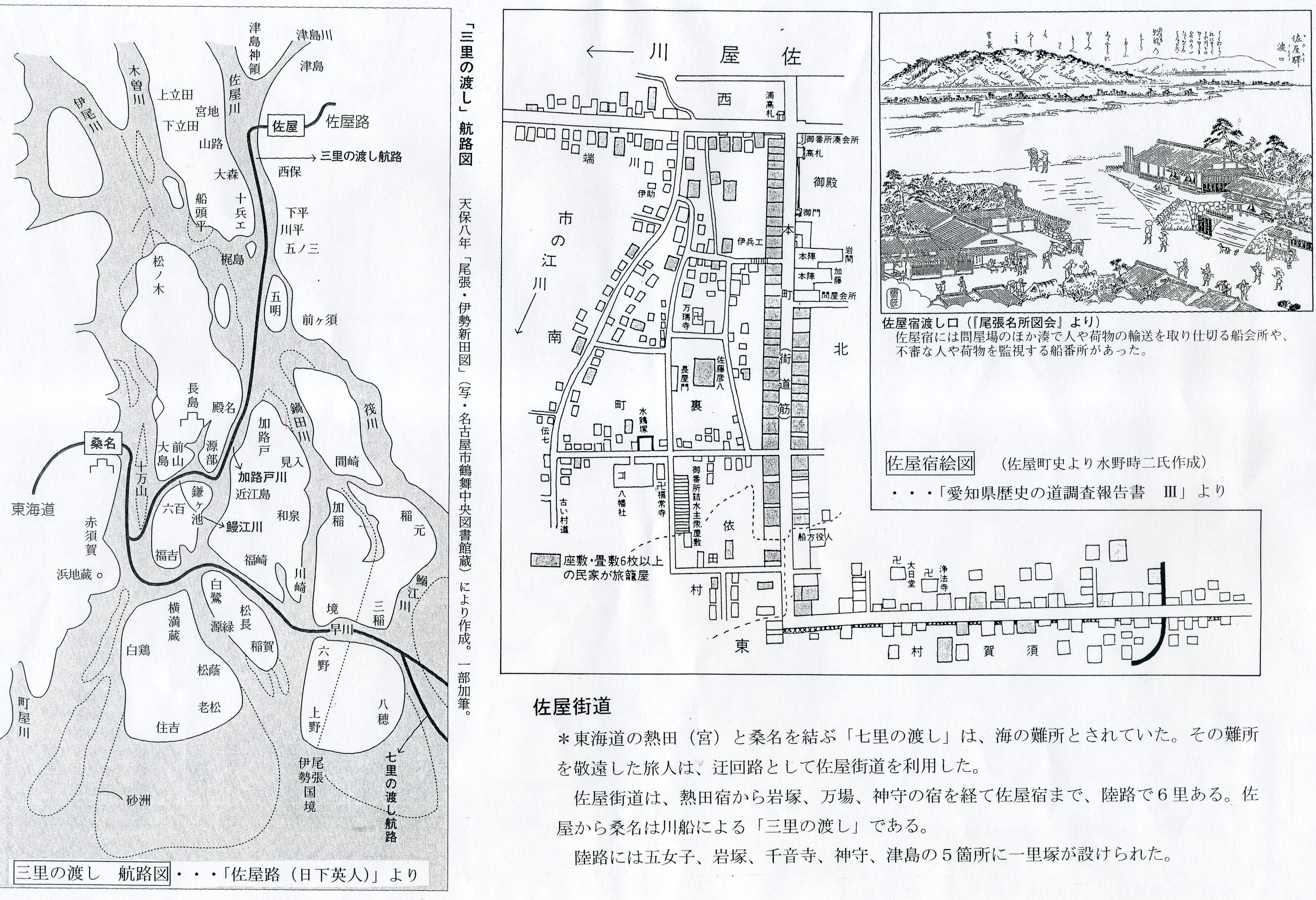

★十王堂・六地蔵(HP) (★コースmap参照) Top 江戸期、津島村の東西南北には十王堂が建てられていました。今市場、橋詰、下構、北口にありました。 今市場の十王堂のみが現存しています。北口の十王像は大龍寺、橋詰の十王像は西方寺に保存されています。 下構のは二ヶ所に分散しています。この今市場のものは十王像のなかで、端正な顔をしています。 「十王像」 十王とは、死者の生前の罪を審判する、秦広王・初江王・宋帝王・五官王・閻魔王・変成王・泰山王・平等王・都市王 ・五道王という十人の王をいい、人間は、初7日から順次裁きを受け、地獄や天国(浄土)に送られると信じられて きました。ただ、すべての人間がすべての裁きを受けるわけではなく、普通は、5人めの閻魔王が35日めに最終審判 (引導)します。このため、閻魔王が一番知られています。 Top −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 六地蔵 Top 「お釈迦さまが入滅した後、すべての生命は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天、という六つの世界を輪廻している、 そして、それぞれの世界を守る6人の地蔵菩薩が救ってくれる」という仏教の教えから、地蔵菩薩の像を6体並べて 祀った六地蔵が各地にあります。やがて、六地蔵は道祖神信仰と結びつき、墓地や町外れ・辻は、他界との境と考えら れるようになり、町の境などに町の守護神として祀られました。舟戸町にある瑞泉寺横の六地蔵が有名です。(Top) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− <備考:加藤清正> 加藤清正(1562〜1611年)は幼名を虎之介といい、父を亡くし母と共に津島へ来ました。その後、清正は木下藤吉郎 (豊臣秀吉)の家来となり、賤ヶ岳七本槍で武名を上げ、天正16年(1588年)には肥後半国を与えられ熊本城主となり ました。石田三成らと反目し、関ヶ原の合戦では東軍に属しました。関ヶ原の合戦後、肥後一国に加増され、熊本城を築 いて城下町を整備し、領内の治水や干拓事業にも尽力しました。清正死後の寛永9年(1632年)三男・忠広の時除封され、 加藤家は断絶しました。(加藤清正公は福島正則公のいとこ。) Top ★天王川公園(市HP) Top 木曽川の支流である佐屋川に合流する天王川は、江戸時代まで当時のまちの中央を流れていました。現在は市の西部に 丸池として残っています。古くは、水上の交通路として人々の生活に欠かせないものでした。今日では、その豊かな自然 を生かし、人々の暮らしにゆとりと潤いを与えてくれています。 特に、花と緑と水の公園・天王川公園を彩る四季の移り 変わりは美しく、四季折々の風景は、天王川八景として広く親しまれています。 春には公園を囲むようにして咲くソメイヨシノ、 藤棚の近くにはヤエザクラやウコンザクラ などが咲きます。その後、 尾張津島藤まつり が行われるゴールデンウィーク頃、藤へとバト ンタッチをします。初夏からは中之島の橋周辺には スイレンが 咲き、白い可憐な花びらで訪れた人たちを楽しませてくれます。また、7月下旬には尾張津島天王祭の舞台と してたくさんの人たちで にぎわいます。秋になると公園一帯は紅葉に包まれます。冬になって雪がふると、天王川公園は いつも とはまた違った風景を見せてくれます。 Top ※濃尾大地震記念碑に関する論文(名古屋大学・PDF) ★佐屋街道(wikipedia参照) Top (★コースmap参照) (★グーグルマップ)  佐屋街道は、江戸時代に東海道の七里の渡しの迂回路として開設・利用された脇往還で、東海道宮宿と桑名宿とを 結んでいた。佐屋路(さやじ)とも呼ばれる。 「概要」 東海道の宮宿と桑名宿との間は七里の渡しを利用しなければならなかったが、天候次第で船が出ない日もあり、船が 出ても安全とは言えない場合もあった。船酔いをする人や、犯罪に巻き込まれやすい女性や子供の旅人からも七里の 渡しは敬遠され、七里の渡しの迂回路として盛んに利用されたのが、この佐屋街道である。 宮宿から佐屋宿まで陸路で六里を行き、佐屋宿から桑名宿までは川船による三里の渡しで結ばれていた。 宿場は東海道のものに比べれば小規模であり、渡し場のあった佐屋以外は本陣も一軒ずつしかなかった。 「歴史」 佐屋街道は1634年(寛永11年)、徳川家光の上洛に伴って開かれたものであるが、大坂夏の陣へ向かう徳川家康が 佐屋を通ったとの記録もあり、それ以前から既に道としては存在していたと言われる。 開設された当初は万場、佐屋の2宿であったが、1636年(嘉永13年)に岩塚宿が、1647年(正保4年)に神守宿が 設けられた。1666年(寛文6年)には東海道の脇往還として幕府に公認されている。明治期に入ると明治天皇の往来 にも繰り返し使用された。しかし、幕末から明治にかけての交通量の増大に応えられなくなったほか、佐屋湊の設け られていた佐屋川(現在は廃川)の土砂の堆積により川船の往来が難しくなったことから、1872年(明治5年) 1月8日の太政官布告により新たに前ヶ須(弥富市)を通る新東海道が定められ、佐屋街道はその歴史を終えた。Top★佐屋代官所跡 Top 佐屋は大坂夏の陣の際に徳川家康がここから船を出して大坂へ向かった吉祥の地として、尾張藩祖の徳川義直は 東海道佐屋宿、佐屋湊、佐屋御殿を設け、佐屋の地は全国に知られるところとなり後に奉行所、代官所が置かれた。 ●現状(2006年10月) 愛西市佐屋町の地区コミュニティセンターのすぐ南にある「佐屋」交差点の角に佐屋代官所址の碑がある。すぐそば には、大正13年に内閣総理大臣に就任した加藤高明内閣総理大臣の碑と、東海道佐屋宿にあった生け垣がある。 Top ★水鶏塚 Top 水鶏塚由来記 元禄7年5月芭蕉翁が江戸から故郷伊賀の国へ帰る途中、佐屋御殿番役の山田庄左衛門氏の亭で泊まられた。 そのあたりは非常に閑静な幽地で昼さえ薮のほとりで木の間がくれに水鶏(くいな)が鳴いた。 翁がこられたと聞いて遠方からも俳人集まり千載 不易の高吟が続いた。そのときうたわれた初の句が 水鶏鳴と 人の云へばや 佐屋泊 はせをである。 翁逝って四十余年後さきに坐を共にした人達により、 翁がうたったこの現地でそのときうたった句を石にきざみこの碑がたてられた。享保20年5月12日のこと。 ★善定坊・星大明神(HP) Top (★コースmap参照) この道には「法明観世音菩薩」「紫金山 法光寺」「六角堂のお地蔵さん(正式な名称は不明)」が有り、 一旦458号線と合流しますが、すぐ左斜めへ入ると「歴明寺」「市江山 善定坊」(ぜんじょうぼう)が有り その先で、国道155号線に遮られますので、右折して「西保」の交差点から県道458号へ戻り、佐屋方面に進むと 「眼の守護神 星大明神」が見えて来ました。(Web参照) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 「参考」尾張 西保城(Nishiho castle) Top 西保城跡【愛知県愛西市西保町北川原】 善定坊【愛知県愛西市西保町北川原9】 【立地】平城 【歴史】戦国時代末期、織田氏が築いた城で、信長の弟信包の居城とされる。 信包の弟信与の居城小木江城の東方1200m程に位置する。現在は住宅となり、遺構は無い。 【所感】県道458号線と国道155号線が交差する西保信号交差点の西方300mに在る 善定坊の前辺りが城跡とされますが、具体的な位置は分かりません。 (明治天皇佐屋行在所の門【市指定文化財】・善定坊) Top |

| ★愛知県の水害HP Top |

佐屋宿解説図 Top |

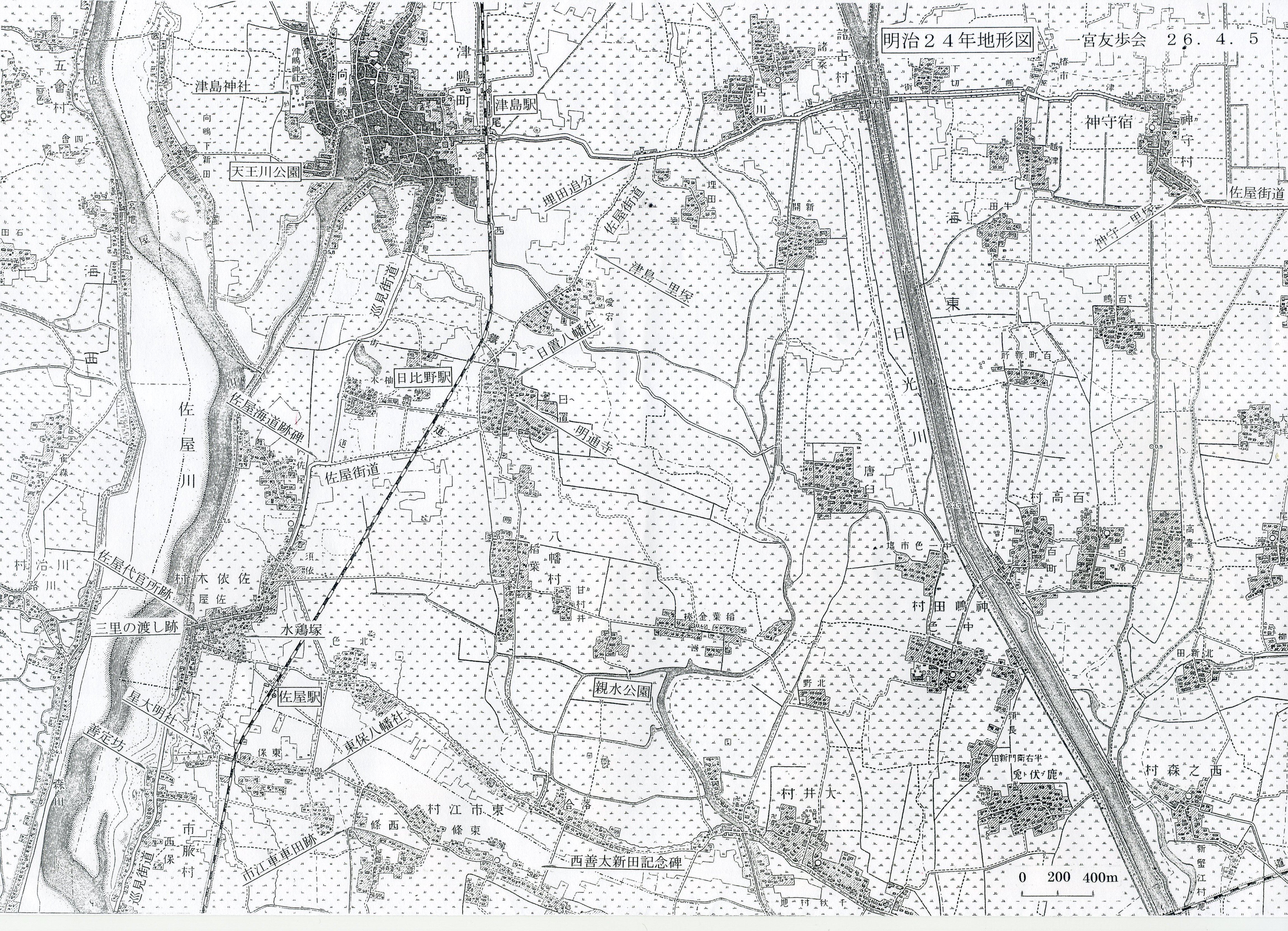

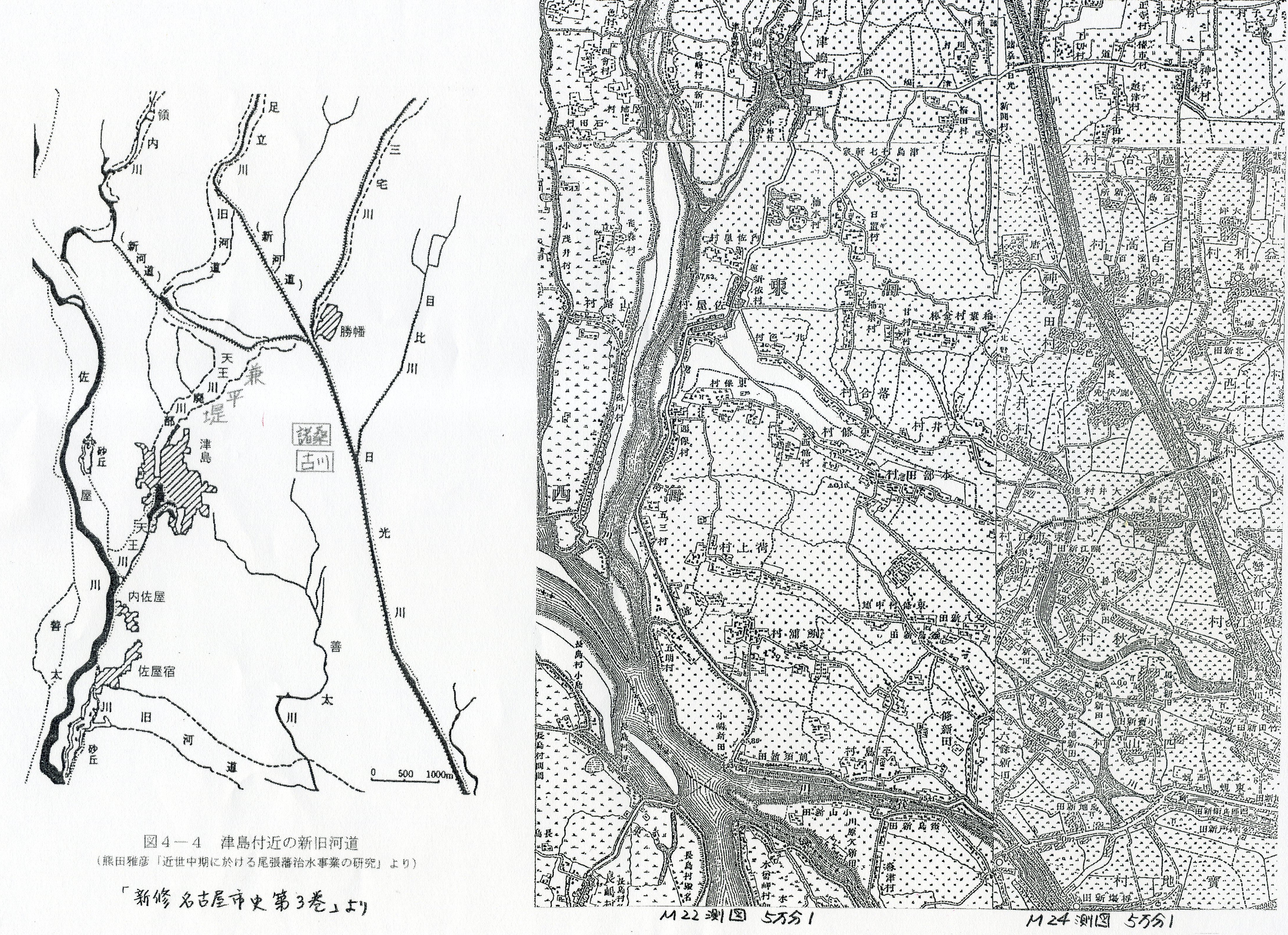

明治24年地形図 Top |

Top |

ホーム ★コースmap参照 (詳細・拡大解説)

ホーム ★コースmap参照 (詳細・拡大解説)