友歩会第53回・名古屋編Part4・下見&例会レポート (詳細・拡大)

H26(2014).10.18(土)下見&H26.12.6(土)例会(欠席)

天気:下見10.18:晴れ歩数24,984歩(8名)、例会12.6:寒波(34名)歩数:5,026歩 (欠席)

コース:名鉄大同町駅(9:00)→宝生公園→大江川緑地→くつ塚→呼続神社(富部神社)→永井荷風追墓碑→

→(Sコース:本星崎駅へ)→星宮社(facebook星宮社)→善住寺→星崎城跡→笠寺一里塚→笠寺公園(pdf)

→笠寺観音(wikipedia)→本笠寺駅

★(コースマップ)参照 ★友歩会(HP) ★名古屋市 ★南区 (名古屋市) ★全員集合

★(コースマップ)参照 ★友歩会(HP) ★名古屋市 ★南区 (名古屋市) ★全員集合

用語解説:★宝生公園★大江川緑地★くつ塚★呼続神社(富部神社)★永井荷風追墓碑★星宮社★善住寺★星崎城跡

★粕畑貝塚跡★笠寺一里塚★笠寺公園★笠寺観音★本笠寺駅★南区

用語解説:★宝生公園★大江川緑地★くつ塚★呼続神社(富部神社)★永井荷風追墓碑★星宮社★善住寺★星崎城跡

★粕畑貝塚跡★笠寺一里塚★笠寺公園★笠寺観音★本笠寺駅★南区

名鉄大同町駅002 |

愛と力の筏像(★伊勢湾台風記念碑)007★拡大解説参照 |

阿千輪謙吉之碑の標識案内011 |

宝生公園へ012 |

阿千輪謙吉之碑t010 |

神明社由緒t013 |

大江川緑地を行く 015 |

伊勢湾台風殉難者慰霊碑 昭和34年9月26日 021 |

大江川緑地東端の公園 np4025 |

呼続神社へ 029 |

永井星渚出生地案内 036 |

永井荷風追慕碑 037 |

蒼龍寺 042 |

蒼龍寺の天井 045 |

本星崎駅(Sコース)051 |

星宮社 053 |

善住寺 056 |

★星崎城址 059 |

中井用水緑道 064 |

中井用水緑道 067 |

東海道の笠寺一里塚 070 |

笠寺公園案内 079 |

見晴台の濠再現コーナー 075 |

名古屋市見晴台考古資料館 081 |

資料館内部 082 |

資料館をあとにする 084 |

笠寺天満宮 東光院へ 086 |

笠寺天満宮 088 |

笠寺本堂 103 |

藤原兼平公と玉照姫 105 |

18日は笠寺の縁日 102 |

千鳥塚(手前)と宮本武蔵の碑(奥)109 |

東海道を本笠寺駅に向かう 114 |

本笠寺駅で解散式 116★(コースマップ)参照 |

★南区 (名古屋市)(HP参照)

南区(みなみく)は、名古屋市を構成する16区のひとつである。

旧東海道(現在では愛知県道222号緑瑞穂線)沿いには、笠寺観音(笠覆寺)や笠寺一里塚などの史跡が残る。

国道1号を境に、東側は笠寺台地とよばれる丘陵地。西側は山崎川および天白川に沿った平坦な地形で、海抜

ゼロメートル地帯も少なくない。昔は湿地帯が多く大人の身長をこえる芦などが群生し、呼びあいながら方向

を確認していた名残の「呼続」なる地名や「大磯」など、現在も古来の地理にちなんだ地名が残る。

古代から海産業が中心だった。特に中世からは前浜塩と呼ばれる製塩業が盛んに行われ、塩付街道を経て美濃

や信濃などの内陸部へ運ばれていた。江戸時代に新田開拓が進むにつれ製塩業は衰退。

明治ごろには海苔や魚の養殖が盛んになり、愛知海苔(あゆち海苔)の中心生産地となる。

愛知海苔は昭和の一時期には有明海を超える産出量を誇っていた。しかし1959年の伊勢湾台風により地元産業

は壊滅的な打撃を受け、海産業も衰退。それに代わって各種工業が進出し、工場地帯を形勢することになる。

★(コースマップ)参照

★宝生公園(HP)の説明 ★topへ

★大江川緑地(HP参照) ★topへ

南区を流れる大江川の上流側およそ半分を暗渠化した上に植樹して緑地としたもので、元塩町から港東橋下流まで

の約1.8km、11.5ヘクタールの面積に7万本を越える木々が植えられるとともに、サイクリングコースなどが整備

されている。

かつて大江川の両岸には田畑が広がっていたが、1959年(昭和34年)の伊勢湾台風による破堤で流域に大きな

被害が出たことに加えて、周辺の宅地化や工業用地化が進み水質が悪化したことから、6年かけて暗渠・緑地化し

1979年(昭和54年)に完成した。緑地の北側は住宅地、南側には大同特殊鋼や三井化学の工場があり、両者を

隔てる緩衝緑地としても機能している。

★くつ塚 (HP参照) ★topへ

くつ塚 浜田南公園

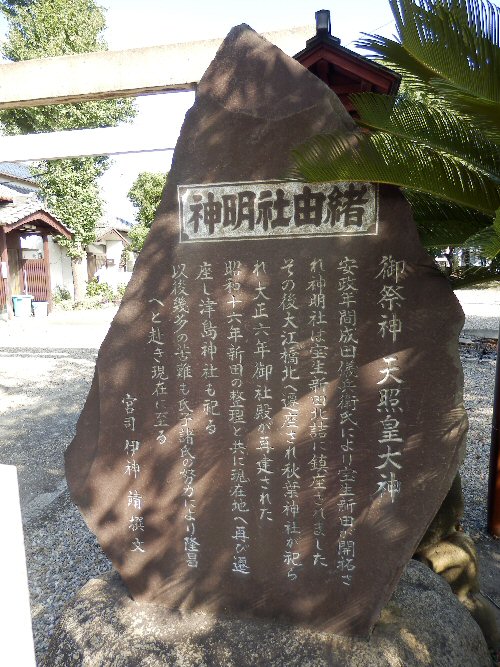

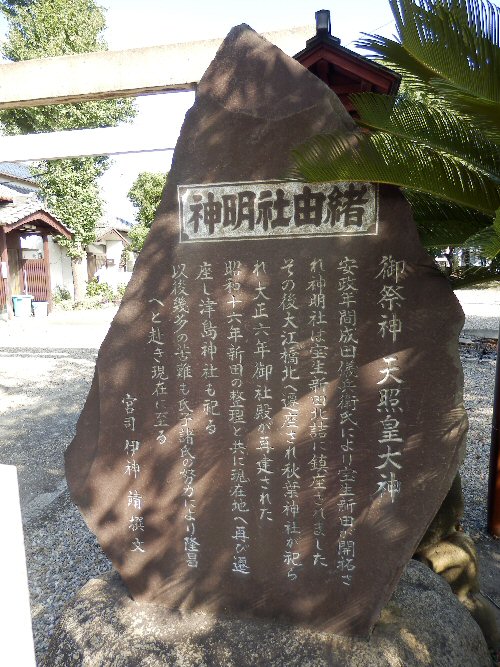

碑文

激しい風と雨、胸までつかる水、その中で進退きわまった人々の悲しく叫びつづける声が、闇の空にむなしく

かき消されてゆくばかりでした。碑の正面に見える路上で500を越える人の群れが、必死に励まし頑張り、祈り

つづけたのですが、無情の高潮は遂に280に近い人命を一時に呑み込んでしまったのです。水が退いてこの付近

一帯からひろい上げられた遺品の雨靴が、道路わきに山と積まれ又人々の新しい涙を誘うのでした。

そこはいつのまにか“くつ塚”と呼ばれ道行く人々までが花と線香と静かな祈りを捧げるところとなりました。

その深い悲しみの場所に、市当局と全宝学区民の総意と努力により、更に又学区外の多くの人々の協力も得て

この碑が建立されました。今この碑の中に全学区の殉教者307柱の遺骨を安置してひたすら諸霊の冥福を祈ります。

昭和35年4月26日

殉難者氏名(省略)

★topへ

★呼続神社(富部神社) (HP参照)★topへ

富部神社(とべじんじゃ)は名古屋市南部の笠寺台地に鎮座いたしております。

古代、台地の周辺は海で「年魚市潟(あゆちがた)」と呼ばれ、『万葉集』の中に

「桜田に鶴(たづ)鳴き渡る年魚市潟 汐干にけらし鶴鳴き渡る」

「年魚市潟汐干にけらし知多の浦に 朝漕ぐ舟も沖に寄る見ゆ」

と詠まれています。

海を広範に眺めることのできる景勝の地であり、慶長年間、この地に清洲城主松平忠吉公は富部神社を創建いた

しました。桃山建築の姿を残す本殿は、国の重要文化財に指定され、祭文殿・廻廊そして享保12年(1727)作の

山車は名古屋市指定有形文化財に指定されています。

約400年にわたり、この地を守り続けてきた富部神社は、現在も変わらぬ四季折々の美しい姿で、地域の憩いの

場として、また地域の守り神として人々の信仰を集めています。

★永井荷風追墓碑 (HP参照) ★topへ

西来寺には永井星渚(せいしょ)の子孫である永井荷風の追墓碑が建っていた。

★永井荷風:

誕生:1879年12月3日・東京市小石川区

死没:1959年4月30日(満79歳没)市川市

職業:小説家・翻訳家

最終学歴:高等商業学校(現一橋大学・東京外国語大学)附属外国語学校清語科除籍

活動期間:1900年 - 1959年 ジャンル:小説・翻訳・随筆・日記

主題:反骨、フランス文学、江戸情緒、遊蕩

文学活動:耽美派

代表作:『あめりか物語』(1908年)、 『ふらんす物語』(1909年)、 『珊瑚集』(1913年、訳詩集)

『腕くらべ』(1918年)、 『?東綺譚』(1937年)、 『断腸亭日乗』(1917年 - 1959年、日記)

★星宮社(facebook星宮社)(HP参照) ★topへ

由緒

祭神は天津甕星(あまつみかぼし)で、最後まで天孫族に従わなかった天香香背男神のこと。 舒明天皇641年

に、この地に星が降ってきたことを創建とする説がある。しかしこれは摂社の上知我麻社の事とする考えもある。

星宮社については江戸時代初期を遡る文献はないとのこと。鎮座地はかって熱田神宮からつながる笠寺台地の

先端に当たる。東に鳴海潟、西に年魚市「あゆち」潟を分けた岬の先端と言うこと。年魚市「あゆち」が愛知

に変わったそうである。

鎮座地の南東に阿原と言う地名がある。往古は海、その後は塩田、あらに田畑の地になったのであろうが、出水

に悩まされた地域のはず。そこに天津甕星神を祀る星宮が鎮座、やはり虐げられた人々の「干し、乾し」への願

いが込められた神社だったのかも知れない。

『式内社調査報告』によれば、現在、熱田の森にも鎮座している上知我麻神社、下知我麻神社の内、上知我麻

神社の論社の一とされているとの事。製塩に使われた竈が多く並び、それを千竈(ちかま)と称した神社名と云う。

知我麻神社の祭神の乎止与命は、景行天皇のとき,大和国高尾張邑からやって来て,尾張の国を造ったとさ

れる。葛城に住む氏族であり、鴨の神だったのか。

★(コースマップ)参照

★善住寺 (HP参照) ★topへ

慶安4年(1651)に浄土宗に改宗し、「善住寺」と改称しました。そのとき、建中寺の末寺となりました。

寄棟造棧瓦葺きの本堂と表門は、水袋水田や弥次衛水田を開拓した本地村庄屋中村弥次右衛門によって享保18年

(1733)に再建されたと伝えられています。境内には、古木の「愛染椿」や「桑子地蔵」などがあります。

★星崎城跡 (HP参照) ★topへ

歴史:

鎌倉時代:治承年間(1177年-1181年)に山田重忠が築城した。山田氏が居城していたが、他の地域に移りすんだ

ので廃城になった。

戦国時代:

鳴海の豪族だった花井右衛門兵衛がここを居城にした。山口教継の謀反により、花井右衛門兵衛の領地が織田信長

に没収され、岡田直教が城主になった。天正12年(1584年)岡田直教の家臣である山口重勝が城主になった。

山口重勝の娘が豊臣秀次の側室となったが、文禄4年(1595年)に豊臣秀吉が秀次に謀反の疑いにより自刃に追い

込んだ後、親族も共に処刑され、山口重勝も自刃した。

その後、織田氏の家臣である岡田重善、岡田重孝が城主になった。織田信雄の伊勢国移封に伴い、後の牛久藩初代

藩主山口重政が城主になったが、茂福城と領地を換える事になったため、廃城になった。

現代:現在は名古屋市立笠寺小学校、宅地になっており井戸以外のものは残っていない。名古屋市立笠寺小学校と

近くにある秋葉神社に石碑がある。

★粕畑貝塚跡(Web) ★topへ

笠寺台地東南端にある小開析谷に面した標高5メートル付近にあった小貝塚です。昭和2年(1927)に発見され,

昭和10年に発掘調査された結果,尾張地方で一番古い貝塚であることがわかりました。

時代は縄文時代早期(約6000〜7000年前)で,貝塚からはハイガイ,カキ,ハマグリ,などの貝殻をはじめ,

石器や土器・シカやイノシシの骨などが出てきました。石器の中には,かたい石をたたき割って作った矢じりや

サジもあり,土器は条痕文繊維土器と呼ばれるものが出土しました。これらの土器は,名古屋周辺では初めて

見つかったもので,粕畑式と呼ばれました。現在は宅地化して痕跡をとどめていません。

★笠寺一里塚(HP参照) ★topへ

慶長9年(1604)、徳川幕府は、江戸橋を基点として、東海道をはじめ主要街道に一里塚を築きました。36町を一里

(約4キロメートル)とし、一里ごとに土を盛って塚を築き、その上にエノキやマツの木が植えられました

一里塚は旅の目印となったり、人足が荷物を運ぶとき運賃計算の目安にされたりしたようです。

市内にはかつて9カ所に一里塚があったと言われていますが、現存するのはこの「笠寺一里塚」だけです。かつては

一対の塚で、道を隔てた南側に大正時代までムクノキが植えられていました。

土を盛った上に大きなエノキが根を張っています。春には水仙、秋には曼珠紗華が加わり、昔の東海道の面影を

しのばせています。

★笠寺公園(pdf)(HP) ★topへ

見晴台遺跡

笠寺台地の東縁(標高10?15メートル)に位置している。最古で約2万年前の旧石器時代の石器が出土しているほか、

縄文時代の物とされる土器片なども出土しているが、1940年(昭和16年)に銅鐸を模した「銅鐸形土製品」と呼ば

れる土器片が出土したことからその名を知られるようになった。これは1937年(昭和12年)に名古屋市西区の

西志賀貝塚に次いで日本で2例目として学会に報告された。隣接する桜田貝塚では1917年(大正6年)から翌年に

かけて弥生時代の魚形土器が見つかっていたため、当時からこの地域の遺跡については考古学者の注目を集めて

いたという。戦後、公園整備計画が持ち上がり、それに伴い1964年(昭和39年)に調査が行われた結果、弥生時代

に作られた東西約120メートル、南北約200メートル、幅・深さとも約4メートルの環濠に囲まれた集落跡が検出

された。この集落自体は200年ほど続いたと考えられているが、朝日遺跡など名古屋市周辺の複数の環濠集落で

環濠が埋められていくのに時期を合わせるように見晴台でも環濠が埋められており、この地域での勢力の統一が

行われたことを示唆する説がある。

見晴台からは現在までに200軒以上の竪穴住居跡が重なりあった形で検出されているが、古墳時代の遺構はほとんど

検出されていない。平安時代以降には集落が存在したほか笠寺観音の寺領となった時期などもあり、平安時代から

室町時代にかけての陶器などが出土している。近代になってからは太平洋戦争時に高射砲6基が設置され、その内

2基分の土台などが残されている。 ★topへ

★笠寺観音(wikipedia) ★topへ

笠覆寺(りゅうふくじ)は、愛知県名古屋市南区笠寺町にある真言宗智山派の寺院。山号は天林山。一般には

笠寺観音(かさでらかんのん)の通称で知られる。尾張四観音の一で、あわせてなごや七福神の恵比須を祀る。

★公式ホームページ

★本笠寺駅(HP) ★topへ

毎年2月に笠寺観音で節分会が開催され多くの人が訪れる。また毎月18日には縁日が、毎月6, 16, 26日には六の市

が笠寺観音で開催され多くの参拝者・買い物客で賑わう。かつての準急停車駅だが、現在は原則として普通列車のみ

の停車である。朝の時間帯には、毎日上り準急1本が停車する(かつては朝の一部の急行、夕方の一部の下り急行が

停車していた)。このほか、前述の節分会の日は日中急行・準急が臨時停車する。そのため、この日は唯一日中に

当駅で緩急接続を行うことができる。

★(コースマップ)参照 |

★topへ |

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ

★(コースマップ)参照 ★友歩会(HP) ★名古屋市 ★南区 (名古屋市) ★全員集合

用語解説:★宝生公園★大江川緑地★くつ塚★呼続神社(富部神社)★永井荷風追墓碑★星宮社★善住寺★星崎城跡 ★粕畑貝塚跡★笠寺一里塚★笠寺公園★笠寺観音★本笠寺駅★南区

戻る ★(コースマップ)参照 (詳細・拡大) ★topへ