友歩会協力員ウオーキング:滋賀県安土の史跡を訪ねる①

(2020年3月21日(土)天気:晴れ) 参加者12名。(今日の歩数20,985歩)

★コース:7:30自宅発-中島バス停7:47(57) - JR尾張一宮駅8:14-米原行き・乗り換え-安土駅着10:01-10:10集合-

→観音寺山登山(観音寺城跡)→安土城郭資料館→安土駅

★近江八幡市★解説欄★観音寺城跡★安土観光案内図

友歩会協力員ウオーキング:滋賀県安土の史跡を訪ねる①

(2020年3月21日(土)天気:晴れ) 参加者12名。(今日の歩数20,985歩)

★コース:7:30自宅発-中島バス停7:47(57) - JR尾張一宮駅8:14-米原行き・乗り換え-安土駅着10:01-10:10集合-

→観音寺山登山(観音寺城跡)→安土城郭資料館→安土駅

★近江八幡市★解説欄★観音寺城跡★安土観光案内図

JR安土駅前観光案内所002 |

JR安土駅前の織田信長公001 |

平等寺 005 |

桑実寺へ 014 |

桑実寺 017 |

桑実寺 018 |

桑実寺へ・さらに階段を登る 023 |

桑実寺本堂 027 |

入山受付(大人300円)ここで4合目 028 |

本堂を通って登る 034 |

山道へ 036 |

六丁(6合目)の標識 038 |

頂上の石垣(観音寺城跡) 039 |

観音寺城の石垣(十丁の標識) 041 |

観音寺城(本城)跡 045 |

観音寺城の石垣 049 |

頂上の平地で昼食を取る 046 |

石垣の前で集合写真 053 |

午後1時過ぎに下山 054 |

帰りは早く着いた。 055 |

安土駅前の安土城郭資料館へ 063 |

安土城郭資料館 064 |

資料館内(左から滝川一益、羽柴秀吉、前田利家、蒲生氏郷)の 甲冑 067 |

安土山(左199m)と観音寺山(右432.5m) 078 模型 |

安土城復元模型(右) 082 |

安土城復元模型(左) 084 |

安土城復元模型(右) t081 |

安土城復元模型(左) t098 |

安土城屏風 091 |

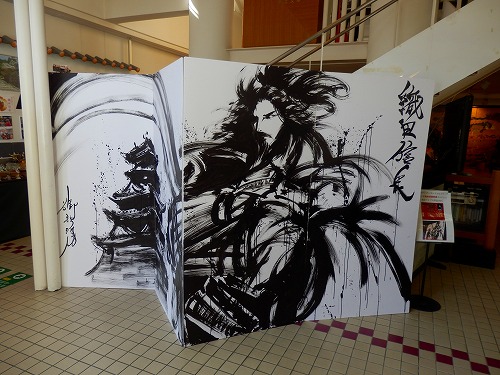

織田信長イメージ 101 |

★近江八幡市(HP) Top滋賀県中部、琵琶湖東岸に位置する市。近江商人や安土城で知られる。 近江八幡市は、豊臣秀次が築いた城下町を基礎として、近世は商業都市として発展した。いわゆる近江商人の発祥の地である。 近世の風情がよく残る新町通り、永原町通り、八幡堀沿いの町並みおよび日牟禮八幡宮境内地は「近江八幡市八幡伝統的建造物 群保存地区」の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されており、時代劇の撮影場所としてもよく使われる。 ウィリアム・メレル・ヴォーリズが住み、多くの近代建築作品を遺した地としても知られている。 2005年9月1日には水郷地域160ヘクタールが景観法に基づく「景観計画区域」に指定された。これは同法の適用第1号である。 さらに2006年1月26日には「近江八幡の水郷」として重要文化的景観の第1号に選定された。 「近江八幡」を冠する神社があるとしばしば誤解を受けるが、地名のもととなった神社名は「日牟禮八幡宮」である。 市名に旧国名の「近江」を冠しているのは、市制施行時に福岡県八幡市(やはたし)が存在したためである。 しかし福岡県八幡市は1963年に合併し、北九州市の一部となり消滅した。その後、1977年に京都府八幡市(やわたし)が誕生 したが、この時点では既に福岡県八幡市は消滅していたため、同名回避は行われなかった。このため、先に市制を敷いた側が冠称 を付けるというねじれ現象が生じた。また近江八幡駅は市制施行前の1919年に八幡駅から近江八幡駅に改称しているが、これも 福岡県の八幡駅との同名回避によるものである。 近江八幡市は滋賀県の中央部、琵琶湖東岸に位置する。市域は全般に平坦地で、鈴鹿山系に源を発する諸河川により形成された 湖東平野の一角をしめる。市内には、雪野山、瓶割山、八幡山(鶴翼山)、岡山、長命寺山、津田山(奥島山)などの小高い山が 平野に浮かぶように点在し、琵琶湖上には同湖で最大の島である沖島と呼ばれる有人島がある。また市の北東部には、西の湖が 水郷地帯を展開しており、「安土八幡の水郷」として琵琶湖八景の一つに数えられている。なお、同区域の一部は景観法に基づく 「景観計画区域」に指定されている。 ※2010年(平成22年)3月21日 - 安土町と合併し、改めて近江八幡市が発足。旧安土町地域に安土町地域自治区が設置。 市章は変更されず。※合併決定後も、安土町は合併賛成派と反対派に分かれている。合併直前に合併反対派の町長が誕生したが、 町長提出の議案は、ことごとく賛成派町議により否決された。住民のリコールにより町議会選挙が行われ、こちらも合併反対派 の町議が過半数を占めたものの、合併そのものは無効とはならなかった。Top |

※滋賀県近江八幡市(WEB) Top 滋賀県近江八幡市は、かつて織田信長が築いた安土城の城下町として発展し、江戸時代以降は豪商が巨額の富を築いた煌びやかな 歴史を誇る街です。日本最大の湖、琵琶湖の畔に位置し、旧市街から琵琶湖へと続く「八幡堀」と呼ばれる水路が敷かれており、 歴史的情緒漂う街並みに華を添えています。白壁の土倉群、豪商たちが築いた数々の屋敷、凝った意匠が施された町屋家屋が織り なす近江八幡市は、まるで数世紀前から時間が止まっているかのような佇まいをしています。 琵琶湖へと続く水路、八幡堀沿いには、白壁の蔵や美しい意匠が施された町屋建物が軒を連ねており、その景観の美しさから国の 重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。小舟が浮かぶ水路と風情ある古い建物を眺めながら八幡堀を散策していると、 時代劇のロケ地に迷い込んだような錯覚を感じます。 船頭が漕ぐ小舟に乗って、琵琶湖へと続く八幡堀と水郷めぐりは、近江八幡観光のハイライトともいえます。小舟から眺める 八幡堀の姿は、地上から眺める景色とは異なる風情があります。八幡堀を通り過ぎ、水郷を進むと琵琶湖東南岸の「西の湖」に 辿り着きます。ここは、ヨシ(葦)の群生地となっており、琵琶湖を代表する景勝地の一つでもあります。 Top |

|

★安土の歴史散歩と風景 |

★安土城(wikipedia) Top安土城(あづちじょう)は、琵琶湖東岸の安土山(現在の滋賀県近江八幡市安土町下豊浦)にあった日本の城(山城)。 城址は国の特別史跡で、琵琶湖国定公園第1種特別地域になっている。 [概要] 安土城は織田信長によって現在の安土山に建造され、大型の天守(現地では「天主」と表記)を初めて持つなど威容を 誇った。建造当時は郭が琵琶湖に接していた(大中湖)。地下1階地上6階建てで、天主の高さが約32メートル。 それまでの城にはない独創的な意匠で絢爛豪華な城であったと推測されている。総奉行は丹羽長秀、普請奉行に 木村高重、大工棟梁には岡部又右衛門、縄張奉行には羽柴秀吉、石奉行には西尾吉次、小沢六郎三郎、吉田平内、 大西某、瓦奉行には小川祐忠、堀部佐内、青山助一があたった。 この安土城を築城した目的は岐阜城よりも当時の日本の中央拠点であった京に近く、琵琶湖の水運も利用できるため 利便性があり、加えて北陸街道から京への要衝に位置していたことから、「越前・加賀の一向一揆に備えるため」 あるいは「上杉謙信への警戒のため」などと推察されている。城郭の規模、容姿は、太田牛一や宣教師の記述にある ように天下布武(信長の天下統一事業)を象徴し、一目にして人々に知らしめるものであり、山頂の天主に信長が 起居、その家族も本丸付近で生活し、家臣は山腹あるいは城下の屋敷に居住していたとされる。 1582年(天正10年)、家臣明智光秀による信長への謀反(本能寺の変)の後まもなくして何らかの原因(後述)に よって焼失し、その後廃城となり、現在は石垣などの一部の遺構を残すのみだが、当時実際に城を観覧した宣教師 ルイス・フロイスなどが残した記録によって、焼失前の様子をうかがい知ることができる。 日本の城の歴史という観点からは、安土城は六角氏の観音寺城を見本に総石垣で普請された城郭であり初めて石垣に 天守の上がる城となった、ここで培われた築城技術が安土桃山時代から江戸時代初期にかけて相次いで日本国中に 築城された近世城郭の範となった。そして普請を手がけたとの由緒を持つ石垣職人集団「穴太衆」はその後、全国的 に城の石垣普請に携わり、石垣を使った城は全国に広がっていった、という点でも重要である。 城郭遺構は安土山の全体に分布しており、当時の建築物では仁王門と三重塔が、現在 城山の中腹に所在する摠見寺 の境内に残っている。また二の丸には信長の霊廟が置かれている。 滋賀県は1989年(平成元年)から20年にわたって安土城の発掘調査を実施した。南山麓から本丸へ続く大手道、通路 に接して築造された伝羽柴秀吉邸や伝前田利家邸、天皇行幸を目的に建設したとみられる内裏の清涼殿を模した本丸 御殿などの当時の状況が明らかとなり、併せて石段・石垣が修復工事された。調査は当初予定通り2008年 (平成20年)度の予算をもって2009年に終了した。20年間で調査が実施されたのは史跡指定面積の約20% (17ヘクタール)にとどまったが滋賀県の財政事情から事業継続には至らず、全域の調査(50年から100年必要と される)は将来にゆだねられることとなった。 Top |

★安土城跡(WEB) (近江八幡市安土町下豊浦) Top JR安土駅の北東、標高199mの安土山一帯にある織田信長(1534-82)の居城跡。国指定の特別史跡です。 天正4年(1576年)から織田信長が約3年の歳月をかけて完成しました。 安土・桃山時代の幕開けとして築城されましたが、織田信長が倒れた本能寺の変後、焼失して石垣だけが残っています。 安土山の南側には、堀が巡っていて往時の名残りを留めています。 天主跡と本丸跡には礎石が、また二の丸跡には、豊臣秀吉が建立した織田信長廟が残っています。 天主閣跡から東へ少し下った黒金門跡(くろがねもんあと)付近には、壮大な石垣もあります。 また、山の中腹には家臣団屋敷跡があり、山の尾根づたいに北へ行くと八角平や薬師平があります。 城山の中心部への通路は、南正面から入る大手道のほかに、東門道、百々橋口道、搦手道などがあります。 城の外面は各層が朱色・青色・あるいは白色、そして最上層は金色だったといいます。 内部は、狩野永徳が描いた墨絵で飾られた部屋や、金碧極彩色で仕上げた部屋などがあり、当時の日本最高の技術と芸術の粋を 集大成して造られたといわれています。 わが国最初の本格的な天主の建築は、この安土城が始まりとされており、歴史上に名を残す名城跡です。 Top |

★滋賀県立安土城考古博物館(近江八幡市安土町下豊浦6678)Top 滋賀県立安土城考古博物館は、特別史跡安土城跡・史跡大中の湖南遺跡・史跡瓢箪山古墳・史跡観音寺城跡からなる歴史公園 「近江風土記の丘」の中核施設として平成4年に開館しました。 安土城や、信長に関するさまざまな資料の展示をしており、楽しく歴史を学ぶ事ができます。 館内に入ると、高い吹き抜けの空間が広がります。安土城の高さ(推測)に合わせて作られた建物とのことです。 「展示室は3つの展示室からなっており、『弥生時代、古墳時代』の近江を中心にしたもの、『中世・戦国時代』の安土城を はじめとする城郭の変遷や織田信長をテーマにしたものを展示しています。 また、企画展示室では、春・秋2回の特別展と夏・冬2回の企画展を開催しています。 Top |

★観音寺城跡(wikipedia)近江源氏の佐々木氏、後に近江守護六角氏の居城で、小脇館、金剛寺城を経て六角氏の本拠となる。 標高432.9m、南北に伸びる繖(きぬがさ)山の山上に築かれる。南腹の斜面に曲輪を展開、家臣や国人領主の屋敷を配した。 総石垣で、安土城以前の中世城郭においては特異な点とされる。天文年間には城下町・石寺も置かれ、 楽市が行われていた。周辺は琵琶湖や大中の湖、美濃から京都へ至る東山道、長光寺集落から伊勢へ抜ける八風街道があり、 それらを管制できる要衝に位置する。 室町時代の応仁の乱では、六角高頼が西軍に属したため同族の京極持清に攻められている。六角氏は同族で東西に分かれ戦っ ていたのである。応仁の乱では3度、観音寺城の攻城戦が展開される。 第一次観音寺城の戦い 細川勝元率いる東軍に属していた京極持清の長男勝秀は六角高頼の居城観音寺城を攻撃した。城主の高頼、陣代の山内政綱ら は京都におり東西の戦闘に参加していたので、観音寺城の留守居役の伊庭行隆が迎え出た。 数日間攻防戦が続いたが、伊庭行隆は敗れ、応仁2年(1468年)4月1日に城を明け渡した。 第二次観音寺城の戦い 応仁2年11月初め、陣代山内政綱がようやく京都より帰国し観音寺城の防備を固めた。弓削の戦いで六角高頼に敗れた 六角政堯と京極持清の連合軍は雪辱を果たすべく、第一次観音寺城の戦いに続き戦闘準備を整えた。 同年11月8日、六角・京極連合軍は観音寺城を攻め落とすべく攻撃を開始。山内政綱は防戦したが守り切ることができず、 火を放ち敗走し、高頼方の武将23人が六角・京極連合軍に寝返ったと『碧山目録』に記載されている。 第三次観音寺城の戦い 東軍の細川勝元は8代将軍足利義政を擁して官軍となった。この権威を利用して文明元年(1469年)5月、六角高頼の近江 守護職を解任、代わりに京極持清を守護に任命した。守護に任命しただけではなく、持清に従わない者は知行地を没収する 特権も持った。 これに激怒した高頼とその被官は焼失した観音寺城を修築、3度立てこもることになる。これに対して京極軍は多賀高忠や 六角政堯を派兵、鎮圧に向かわせた。高頼軍は山内政綱、伊庭貞隆、伊庭行隆を観音寺城やその支城、周辺の砦に配置し、 交戦状態になった。攻囲軍は猛攻であったが高頼軍も防備し、三度目の正直、ついに京極軍を撃退することに成功する。 その後、高頼が幕府御料地を侵略した際には延徳元年(1489年)9月に9代将軍足利義尚の親征を、延徳3年(1491年)8月 には従弟の10代将軍足利義稙の親征を受けたが、高頼は2度とも観音寺城を放棄し甲賀の山中でゲリラ戦を展開、一時的に 城を明け渡すが共に奪回している(長享・延徳の乱)。 「廃城」 戦国時代には大幅な城の改築が行われるが、六角義賢・義治父子の頃には浅井長政に野良田の戦いで敗れ、お家騒動 (観音寺騒動)に伴う家臣団の分裂などで衰退することになる。 永禄11年(1568年)、尾張の織田信長が足利義昭を擁して上洛の大軍を興すと六角氏は敵対し、9月13日に信長に支城の 箕作城と和田山城を落とされると、六角義賢・義治父子は観音寺城から逃げ無血開城した。 詳細は「観音寺城の戦い」を参照 その後、六角義賢父子は観音寺城に戻ることが出来ずそのまま廃城になったと思われている。一方で、構造的に元亀年間 (1570年頃)に改修された可能性がある石垣の跡が見られるため、観音寺城の戦い後もしばらくは織田氏の城として機能 していた可能性がある。 「現代」 2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(52番)に選定された。 観音寺城は現在、正確な曲輪の数はわからないが1000箇所以上の曲輪があり、その多くが石垣で囲まれた日本国内屈指の 大規模な山城であったと見られている。山城の特徴として、居住に便利なように山麓に居館を設け、山上付近に戦闘、 防備施設があるのが一般的だが、観音寺城は山麓全体に分譲地、もしくは団地のような居住性の高い曲輪が配されている 点が他の山城とは大きく異なる。 これは六角氏の政治的立場と関係が深いと考えられている。もともとこの地域は自立意識の高い国人衆が多く、彼らと 連合政権のような政治を実施していくために、城郭も広い屋敷をもつ曲輪が必要であったと思われている。 このため規模こそ日本国内で屈指のものであるが、防備のための城というよりも、権威づけ、政治色の強い城ではあった ため、単純な虎口、竪堀などはなく防御施設は貧弱と言われている。六角氏も本格的な籠城戦は実施せず、一旦城を明け 渡した後に勢力を整えて、再び奪取する戦術を何度もとっていた。 また、観音寺城が選定される過程では防御力が重視されていたが、戦国期に六角氏の本拠地として本格的な整備をされる 段階では政庁としての機能が重視されたとする考えもある。また、観音寺城が東山道に対して非常に開放的で土塁とされ るものも本当に土塁であったのか(改修工事における削り残しの産物では意図的に構築された訳ではない)疑問視されて いる。戦国期の六角氏の防衛戦は最前線で外敵を迎撃する戦略を取っており、明応5年(1496年)に美濃国の斎藤妙純が 攻撃をしてから織田信長の攻撃まで70年にわたって外敵からの攻撃を受けることは無かった。 これに対して『戦国の堅城』では、一定の防備が整っていたのではないかとしている。観音寺城の攻め口は、南側と北側 になる。南側、つまり楽市や六角氏の居館があった方向から攻め上ろうとすると、そこには強固な石垣がある平井丸、 池田丸があり、また山裾の平地部分に部隊を展開しようとすると、観音寺城の支城、箕作城、長光寺城があり挟撃される 可能性がある。また北側、安土山(現在の安土城)の方向になると、曲輪はないものの尾根沿いに切岸と巨大な土塁を もって防衛ラインを形成したと考えられている。つまり山の尾根そのものを土塁としていたのではないかと『戦国の堅城』 は指摘している。 この後、山城も大きく進化していき、一線防備でなく曲輪の配置や形状に工夫が見られて拠点防備になっていくが、観音寺 城は当時の技術としては堅城で、発展途上ではなかったとか思われている。 「本丸」 標高は395m、面積は約2000m2、主な遺構としては、礎石、暗渠排水、溜枡(ためます、貯水槽)、幅4mの大手石階段など がある。またここには「二階御殿」と言われた施設があったのではないかと思われている。 「平井丸」 平井丸は、標高375mで面積は約1700m2、平井氏の居館があったのではないかと思われている。観音寺城の中でも石垣、 石塁の規模が最大の曲輪跡である。その中で特徴的なのが、高さ3.8m、長さ32mにも及ぶ虎口跡があり、2m以上の石も使用 されている。また南側には幅0.8m、高さ1.3mの潜り門もある。また北東には張り出しを持つ建物とそれに付随する庭園跡 が発見された。 「池田丸」 池田丸は標高365m、面積は約2700m2で、最南端に位置し、本丸にある御屋形へ通じる城戸口になっている。またこの曲輪は 南曲輪と北曲輪に分けられ、周囲は土塀をめぐらし、南面には庭園をもつ主殿や溜枡等が発掘されている。 「淡路丸」 観音寺城の東の端に一郭独立したような形で、府施氏の居館淡路丸の曲輪跡があり、丁度観音寺城の鬼門の方向に当たると されている。 大きさは、東西43m×南北50mの規模があり、周囲には土塁、東西、南側には土塁の内、外側に石垣を築いて いる。この曲輪は、南西、西の中間、北東の3か所の虎口を設けている。また南外側では、道路を挟んで上下斜面に腰曲輪 跡が残っているが、この淡路丸に付随したものと考えられている。 曲輪を土塁で囲む、構築法がシンプルであるなど、府施氏の城であった府施山城、大森城と類似点が多いのもこの曲輪の 特徴である。 その他曲輪として数多く存在する。 (伊藤丸・沢田丸・馬渕丸・三井丸・馬場丸・大見付丸・三国丸・伊庭丸・進藤丸・後藤丸・観音寺) このように曲輪の名称に、「二の丸」や「三の丸」のような数字ではなく、人の名称が使用されたと伝承されている。 これは、六角定頼の時代に家臣団、国人衆を観音寺城へ居住させ、文献上では初めて「城割」を実施したためではないか と推定されている。 |

★安土城郭資料館(滋賀県安土の史跡) TopJR安土駅南広場にある城郭を思わせるような建物が城郭資料館。この資料館には、織田信長が築城した安土城のひな形が、実物の 20分の1の大きさで再現されています。安土城は、金箔瓦をいただき、外観5層内部7階で、内部は狩野氷徳(かのうえいとく)の 襖絵や異国文化の調度で飾られていた豪壮華麗な城です。安土城は、本格的な天主閣をもった初めての城といわれます。 外人教師ルイス・フロイス(1532-1597)が本国に送った書簡に書いたことで、ヨーロッパ中に紹介された。その天主閣が細部まで 忠実に再現されており、安土城の姿を偲ぶことができます。また、ローマ宣教師によって献上され、日本で初めて織田信長が飲んだ といわれるローマコーヒーを味わうことができます。※戦国ワンダーランド(2019.10.22~2020.12予定)(滋賀県観光キャンペーン・近江戦国絵巻) Top |

★安土城郭資料館(WEB) Top 資料館には、織田信長が築城した安土城の模型が、実物の20分の1の大きさで再現されています。安土城は、金箔瓦を使い、外観5層 内部7階で、内部は狩野氷徳(かのうえいとく)の襖絵や異国文化の調度で飾られていた豪壮華麗な城と言われています。 宣教師ルイス・フロイスが本国に送った書簡に書いたことで、ヨーロッパ中に紹介されました。 その天主閣が細部まで忠実に再現されており、安土城の姿を偲ぶことができます。 Top |

★セミナリヨ史跡 イタリア人宣教師オルガンチノによって天正9年(1581年)に創建された目本最初のキリシタン神学校の跡。 しかし、安土城炎上の際に焼失し、現在は推定地の一部が 公園として整備されています。 |

★文芸の郷 一見してローマ風の建物が建ち並ぶこの「文芸の郷」は、ヨーロッパ文化交流の国際都市としての安土桃山時代の象徴として誕生 しました。スペイン・セビリア万博の日本館メイン展示物として復元された安土城天主を展示している信長の館やパイプオルガン を備えたバロック調の音楽ホールである文芸セミナリヨ、総合体育館としてまた多目的ホールとしてスポーツや文化交流にと幅広く 活用できるあづちマリエート、四季折々の味を生かした文芸の郷レストランなど、歴史と文化に出会える場所です。 |

★安土城天主信長の館(安土文芸の郷) 1994年(平成6年)に旧安土町が「クラッシック音楽ホール」、「総合アリーナおよび体育施設」、レストラン、その他広場や 遊歩道を有する文化芸術を発信する基地として設立した総合施設「安土町文芸の郷」。その中に、スペインセビリア万国博覧会終了 後、移築した安土城天主最上部二層が展示保管され一般に公開しています。 セビリア万国博覧会では再現されかった’金箔瓦を葺いた庇屋根’や’天人の絵が描かれた5階の天井’、また、’金の鯱をのせた 大屋根’を復元し展示しております。 |

安土観光案内図 |

ホーム ★彦根市(東部)2019年佐和山城跡コース (hikoneh31.htm/H31)

ホーム ★彦根市(東部)2019年佐和山城跡コース (hikoneh31.htm/H31)