★【彦根】(wikipedia) Top

彦根市域を含む旧・犬上郡は古より近江国の交通の結節点であった。

中世から近世にかけては、全国に信者を持つ多賀大社(在・犬上郡多賀町多賀)の参詣道(高宮村も経由)が隆盛し、江戸時代

初期に整備された中山道の宿場町としては彦根市域では鳥居本宿(元・坂田郡内、現・彦根市鳥居本町)と高宮宿

(元・犬上郡内、現・彦根市高宮町)が置かれ、なかでも鳥居本宿は中仙道中近江国内で随一の賑わいを見せた。

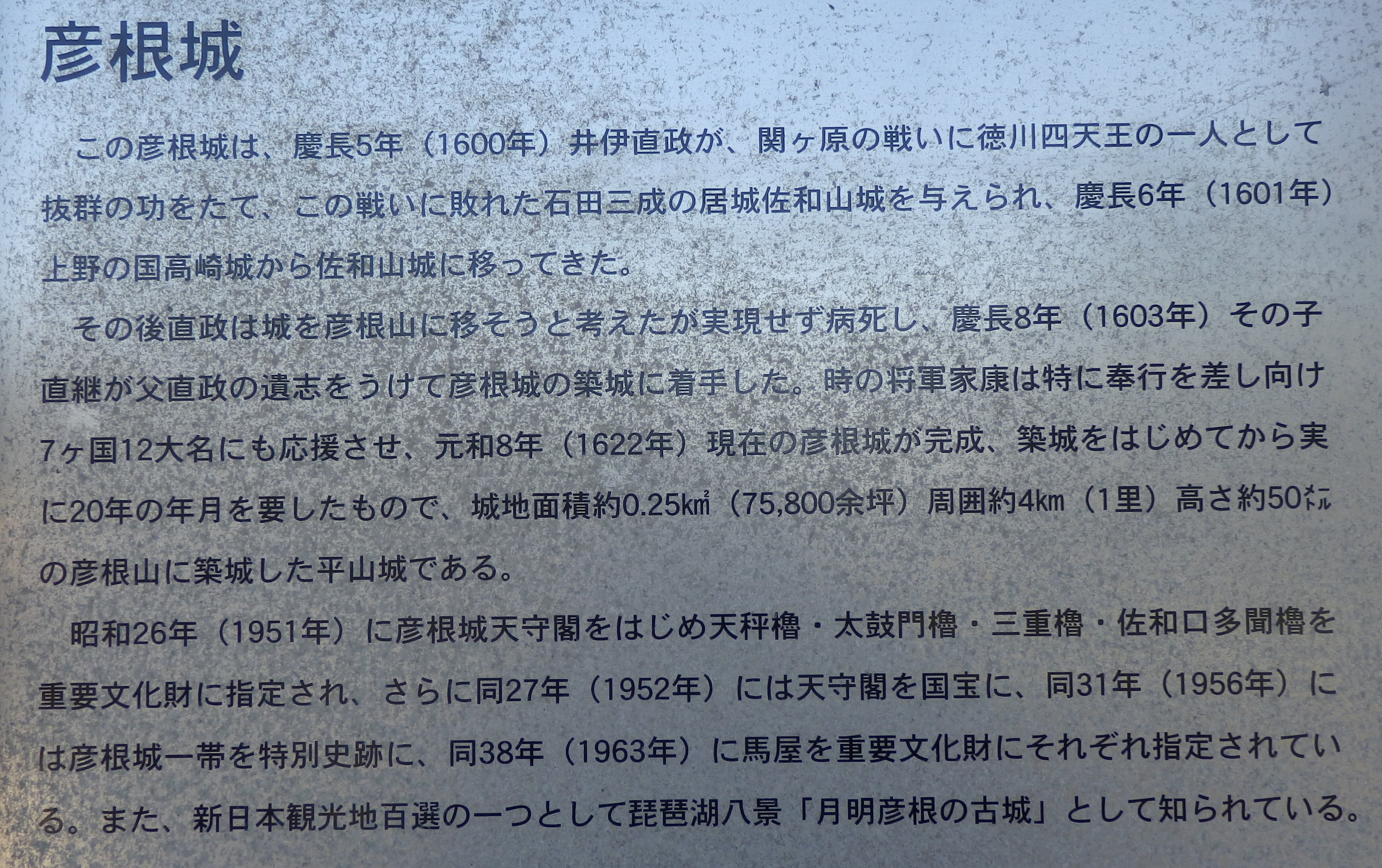

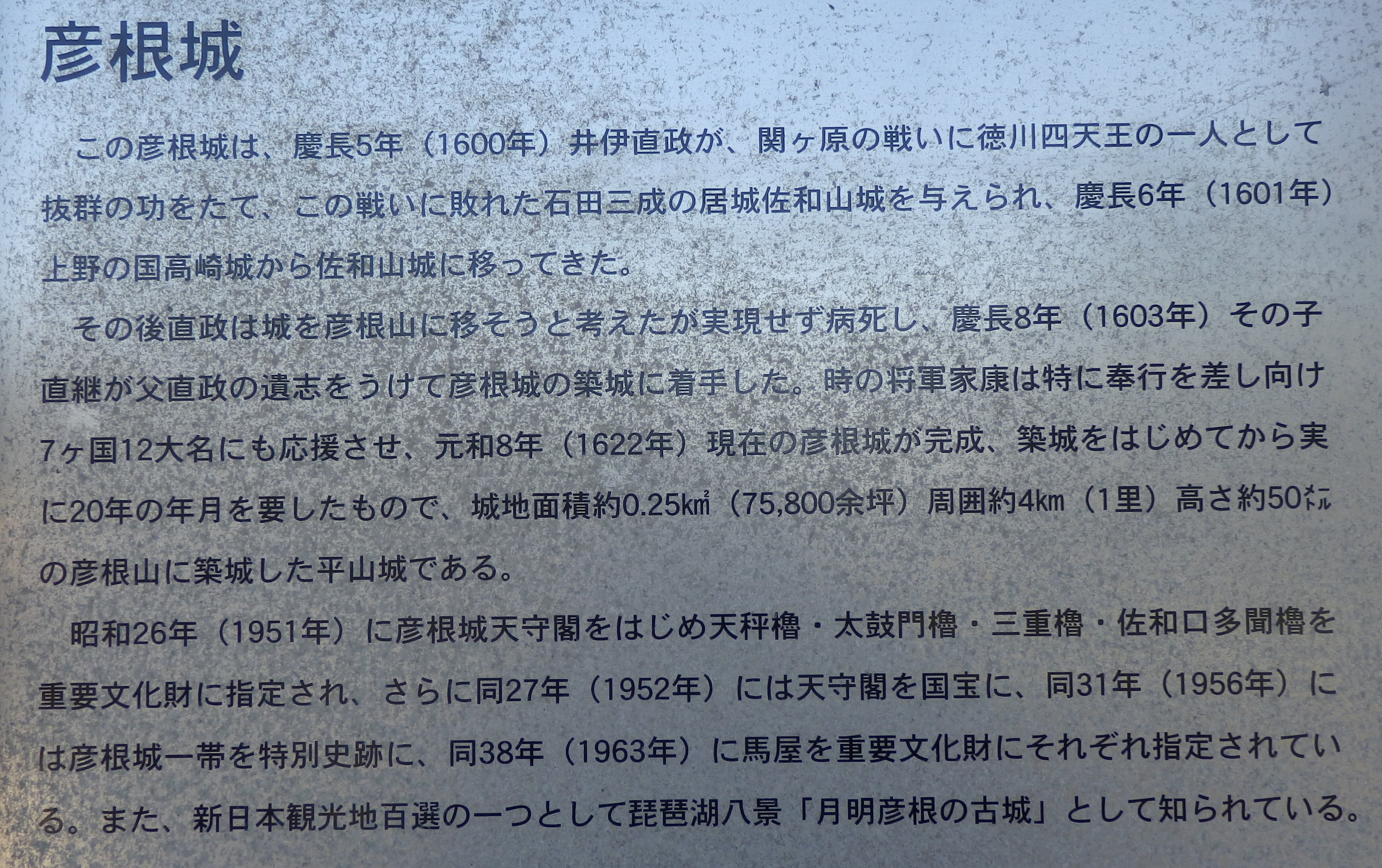

現在の市街地の近郊に佐和山城を築城した豊臣秀吉の重臣石田三成が関ヶ原の戦いで敗れたのち、江戸時代には、徳川家譜代の

大名である井伊家の知行するところとなり、琵琶湖に面した山に築城された彦根城を中核として佐和山藩改め彦根藩が置かれた。

この彦根藩および彦根城は、西日本の外様大名に睨みを利かせる幕藩体制上きわめて重要な役割を、さらなる前線に位置する

播磨国の姫路藩および姫路城や備後国の備後福山藩と共に担ったが、福山城を除く2つの城は想定し得る外様大名による謀反が

起こらなかった(あるいは、抑え込まれた)ために攻められること無く、太平の世に存在し続けた。そのような彦根藩のお膝元

にあって、大藩がひしめく京都周辺でも有数の城下町として彦根は発達を見せた。

近現代では、市制施行以来数十年間は大津市に次ぐ県下第二の都市であったが、平成の大合併後の人口では、大津市・草津市・

長浜市・東近江市に次いで県下第5位となった(2010年4月時点)。しかし、地方気象台(彦根地方気象台)、国立大学

(滋賀大学)、裁判所支部などといった各種機関が現在も市内に集中し、滋賀県東部における商工業の中心地である。

大規模な都市空襲を受けなかったことから近世以来の城下町や宿場町の町並みが比較的保存されており、2009年(平成21年)

1月19日には亀山市・金沢市・高山市・萩市と共に第1回歴史まちづくり法(国土交通省)に認定されている。

現代では、ほぼ日本国内に限ってであるが、毎年7月に松原水泳場で開催される「鳥人間コンテスト選手権大会」や、マスコット

「ひこにゃん」を通じても、広く知られている。 |

★【箕浦山浄運寺】

522-0073 滋賀県彦根市旭町4-36

宗派:真宗 大谷派

開基:慶長3年(1598)空誓 Top |

★【大洞弁財天】(Web参照) Top

大洞弁財天は元禄八年(1695)彦根藩第四代城主井伊直興が彦根城の鬼門除けと領内の安泰を願って創立した。正式には

長寿院と呼ぶが日本三大弁財天の一つといわれる弁財天坐像を安置していることから大洞弁財天と呼び親しまれている。

線路を超えて長い石段を登ると立派な楼門が現れる。その正面にあるのが総本瓦葺きの弁財天堂で本堂と礼堂からなる権現造り。

本尊の弁財天は創建された元禄時代のものとされる外陣からの参拝となり木製の格子に隔てられているが大きく太ったその姿は

圧倒される。また、阿弥陀堂は入母屋造りで外観はそれほど派手さはないのだが内部は彦根日光と呼ばれるように各所に彫刻を

施し極彩色で欄間に眠り猫や像の彫刻が施されている。 |

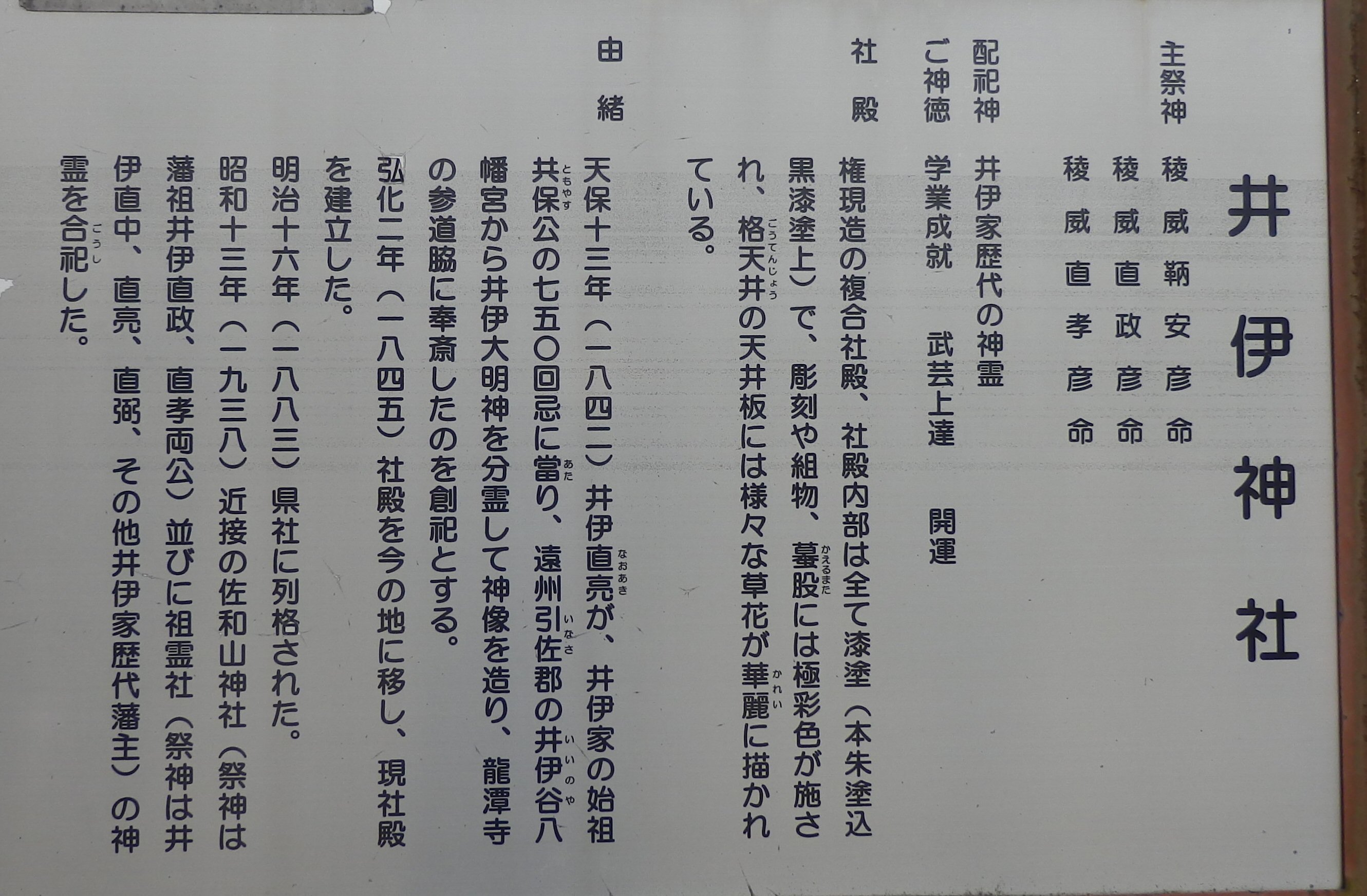

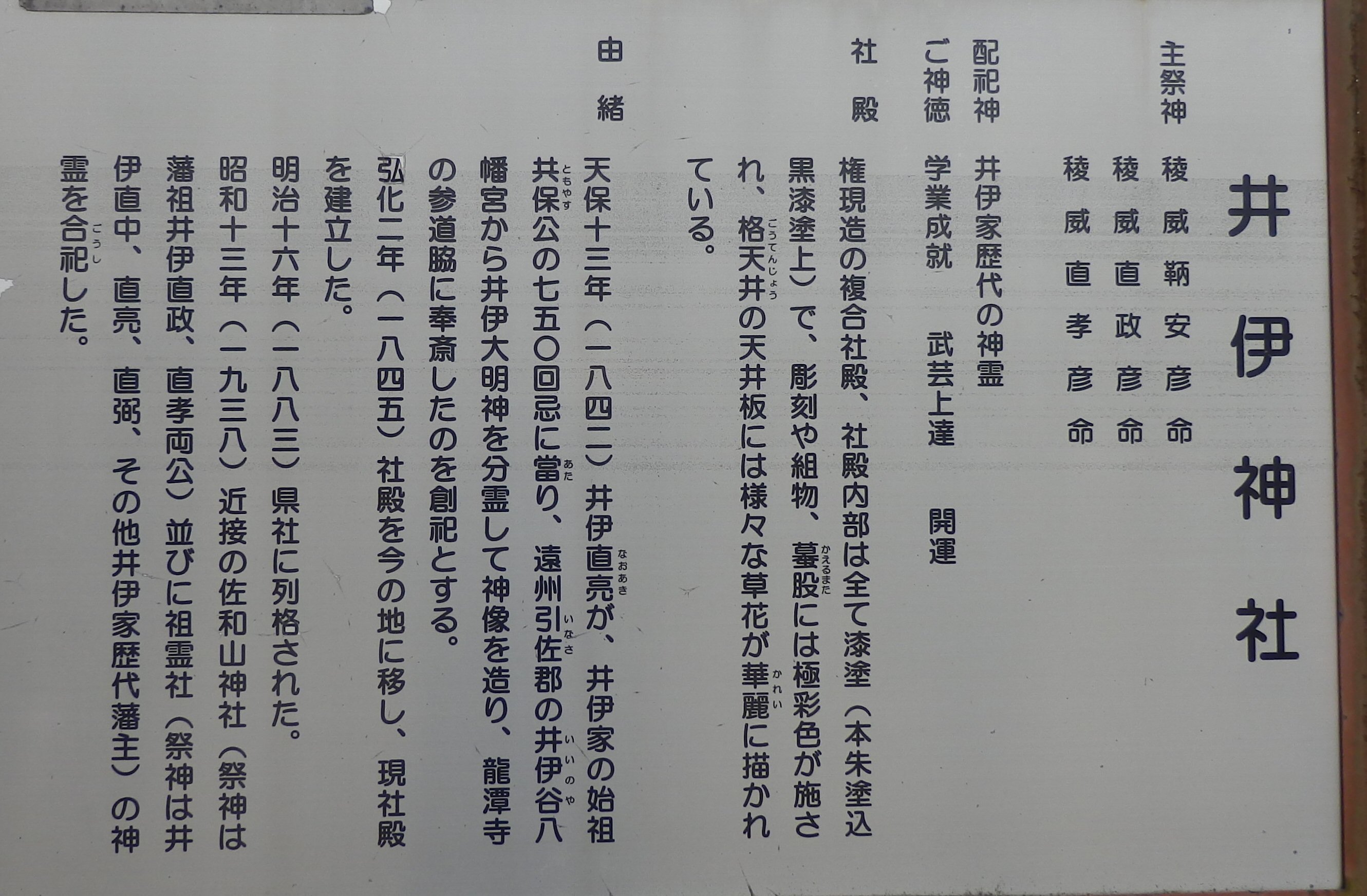

★【井伊神社】 Top

①御由緒(神社庁HP)

井伊家の始祖共保公を祀る霊廟で、天保十三年に彦根藩主井伊直亮が、共保公七五〇回忌に当り井伊気が遠州引佐郡、井伊谷

八幡宮を井伊谷井伊大明神として奉斎する。その分霊を龍漂寺山門下の参道脇に井伊八幡宮として祀り、小祠が建てられた。

その後弘化三年に現在の社殿が建立された。明治二年井伊神社と称し、更に昭和十四年春、近接の佐和山神社

(祭神、藩祖、井伊直政、直孝両公)並びに祖霊社(祭神井伊直中、直亮、直弼その他井伊家歴代藩主)の神霊をも此に合祀した。

明治九年十月村社となり、同十四年郷社、同十六年五月二十四日県社に列格。

なお「彦根の近世社寺建築」(彦根市教委)によれば「社殿の形式は、入母屋造の本殿と拝殿が相の間で結ばれる権現造で、

相の間は板張りとなっている。軸部は漆塗で彫刻や組物、蟇股には彩色が施され、格天井の天井板には様々な草花が描かれ、

豪華絢爛たるしつらいになっている。」と記載している。

-------

②井伊神社(〒522-0007 滋賀県彦根市古沢町)彦根観光協会

天保13年(1842)に彦根藩12代藩主井伊直亮が、井伊家の始祖井伊共保の750回忌にあたり、井伊谷(現静岡県)八幡宮から

井伊大明神を分霊して神像を造り、龍潭寺の参道脇に祀ったのがはじめとされます。また、彦根藩初代藩主直政・彦根藩2代

藩主直孝も祀られています。

現在は、風化による傷みが激しいため覆いをしており、中を拝観することはできません。 Top

|

★【龍潭寺】(りょうたんじ) Top

井伊氏の始祖、藤原共保(ともやす)以来の井伊家の菩提寺で、奈良時代行基(ぎょうき)によって遠江(とおとおみ)国

(現静岡県)井伊谷に開基された、臨済宗妙心寺派の寺院です。井伊直政が佐和山城主になったのを機に、昊天(こうてん)

が佐和山(232.5m)山麓に移築しました。近郊に多くの末寺をかかえ、学僧が学ぶ大道場でした。

潭龍寺垣と呼ばれる竹垣が続く参道を抜けると、緑の木々をバックに江戸時代中・後期に建立された禅寺らしいわびた

たたずまいの山門や仏殿が見えてきます。江戸時代初期に建立された方丈(ほうじょう)は、彦根にある数少ない方丈建築

の1つです。方丈襖絵前104面は、蕉門十哲(じゅってつ)の1人森川許六(もりかわきょりょく)によって描かれたもので、

東庭とともに市指定の文化財になっています。寺院裏山の墓地には、彦根御前とうたわれた井伊直弼(なおすけ)の母の墓

や、直弼の側室であった里和の文塚など、多くの史跡が残っています。また、藍渓和尚伝来の七福神も拝観できます。

毎年4月1、2日にだるま祭りが行われます。

【龍潭寺庭園】

龍潭寺に禅宗の大学寮があり、その中に園頭科(えんずか)がありました。これが造園専門学校の始まりとされています。

学僧が実習として作った庭などが現在も残り、庭の寺ともいわれています。

広い庭園は、佐和(さわ)山を借景に作られています。また、井伊直弼(なおすけ)や小堀遠州が茶の湯を楽しんだ飄々庵

(ひょうひょうあん)などの茶室は、佐和山城の城門を利用したといわれ、庭園とともに静寂に包まれ落着いた雰囲気に

なっています。書院東庭は「蓬莱(ほうらい)池泉庭」と呼ばれ、山を背景に大きな池が横たわる池泉鑑賞式庭園です。

書院北庭は「露地庭(ろじてい)」と呼ばれ、その上に上段庭があります。また、書院東庭とともに良く知られた方丈南庭

は、「ふだらくの庭」と呼ばれ、白砂に48個の石を配した石庭。また、庭園の後丘上には、夢窓疎石(むそうそせき)や

諸禅師(しょぜんし)、小堀遠州の供養塔や造園史の先賢をまつる庭聖殿があり、見る庭だけでなく、考える庭、思う庭、

さらに拝む庭などいろいろな庭があるといわれます。

所在地:彦根市古沢町1104 Top

★龍譚寺と清涼寺(Web) |

★【石田三成像】 Top

豊臣政権の五奉行の筆頭として政権を支え秀吉亡き後に実権を握る徳川家康に対抗し関ヶ原の合戦で実質的西軍総帥と

なった。佐和山城は石田三成の居城である

石田三成顕彰会 石田三成顕彰会 |

★【石田会館】 Top

滋賀県長浜市石田町治部576

「石田三成資料室」には、石田三成像や三成の生涯を描いた絵巻パネルを展示。他、鎧やゆかりの古文書に石田屋敷復元

ジオラマなど数々の展示物があります。会館外には、「石田治部少輔出生地」と刻まれた石碑や三成の銅像もある。 |

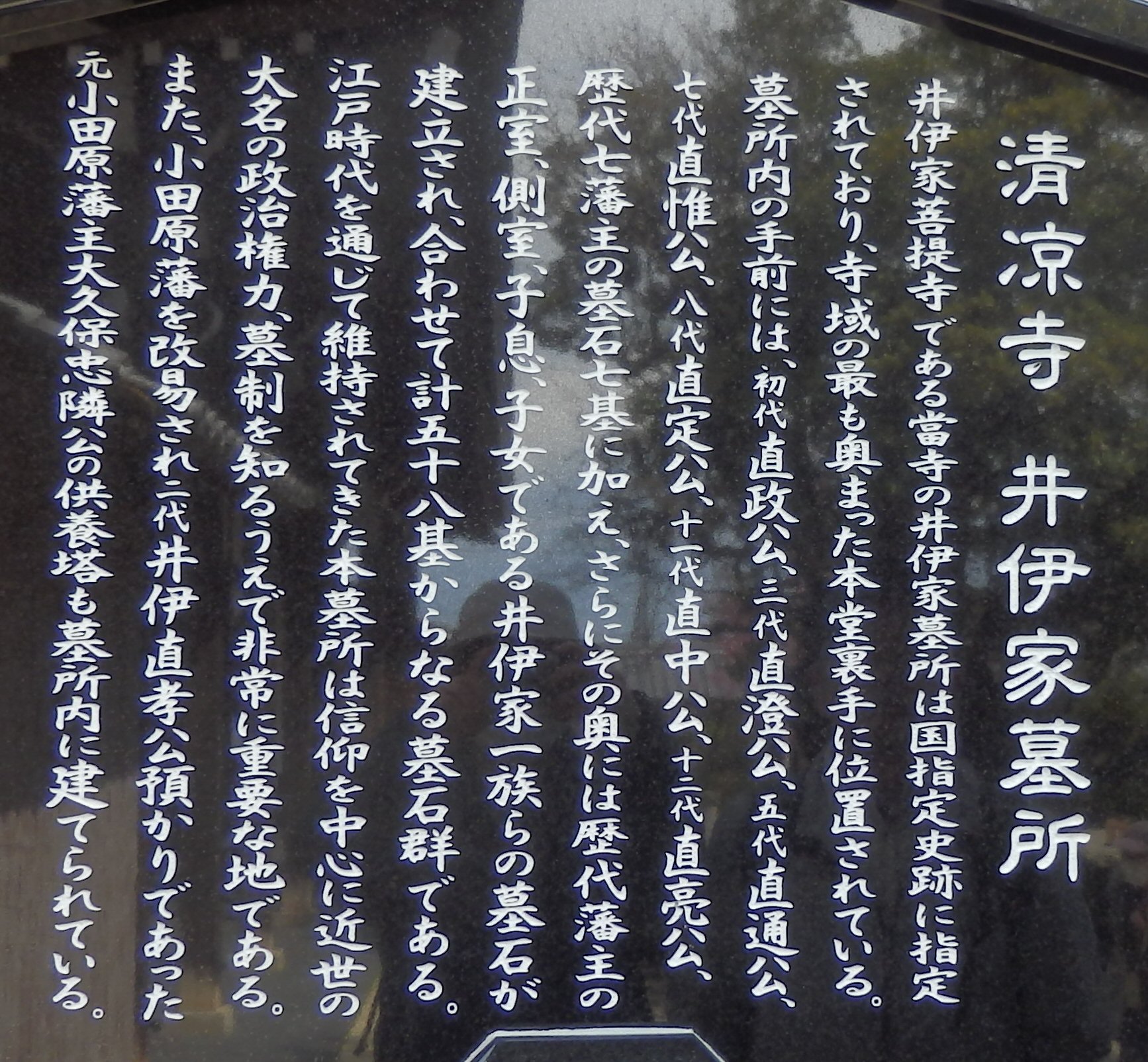

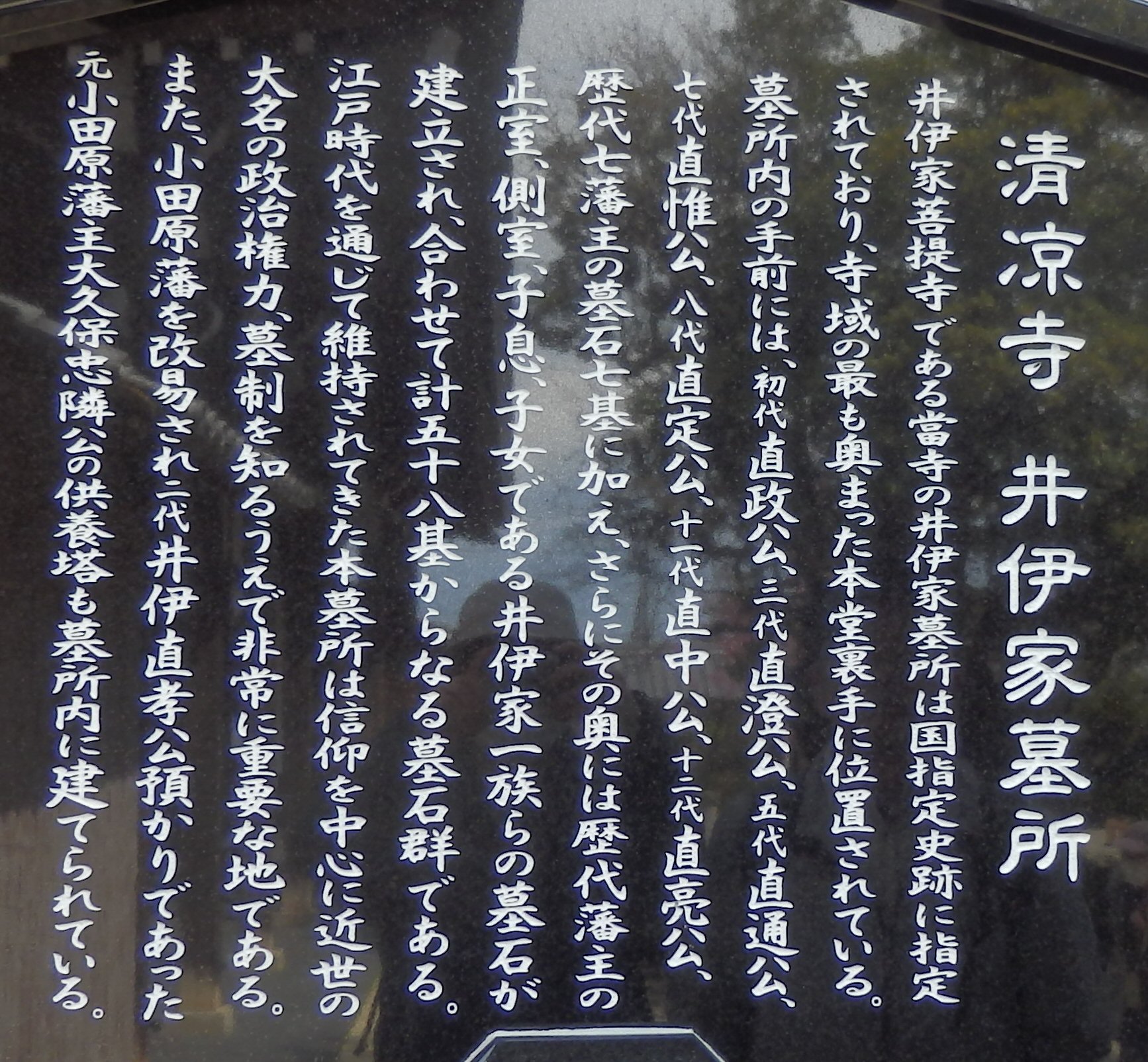

★【清涼寺】(の七不思議) Top

彦根市の東北、佐和山の麓にある曹洞宗の禅寺・清涼寺は佐和山城の城主であった石田三成とその家老・島左近の屋敷跡

に創建され、戦国から江戸期に渡り代々彦根藩主を務めた井伊家の菩提寺です。

かつては雲水の修行場であり、大老・井伊直弼も参禅したのだとか。

境内は一般公開されていて誰でも自由に出入り可能ですが、本堂、禅堂、墓所などの拝観は許可が必要になります。

清涼寺には佐和山城落城や石田家家老・島左近に纏わる7つの怪談「清涼寺の七不思議」が今なお語り継がれています。

この清凉寺の正面に見える山門も「唸り門」とあだ名され、江戸期に焼失するまでは左近邸の屋敷門を移築して使用して

おり、毎年大晦日になると風もないのに山門から不気味に唸る音がしたという不気味な伝説が残っています。

★龍譚寺と清涼寺(Web)

|

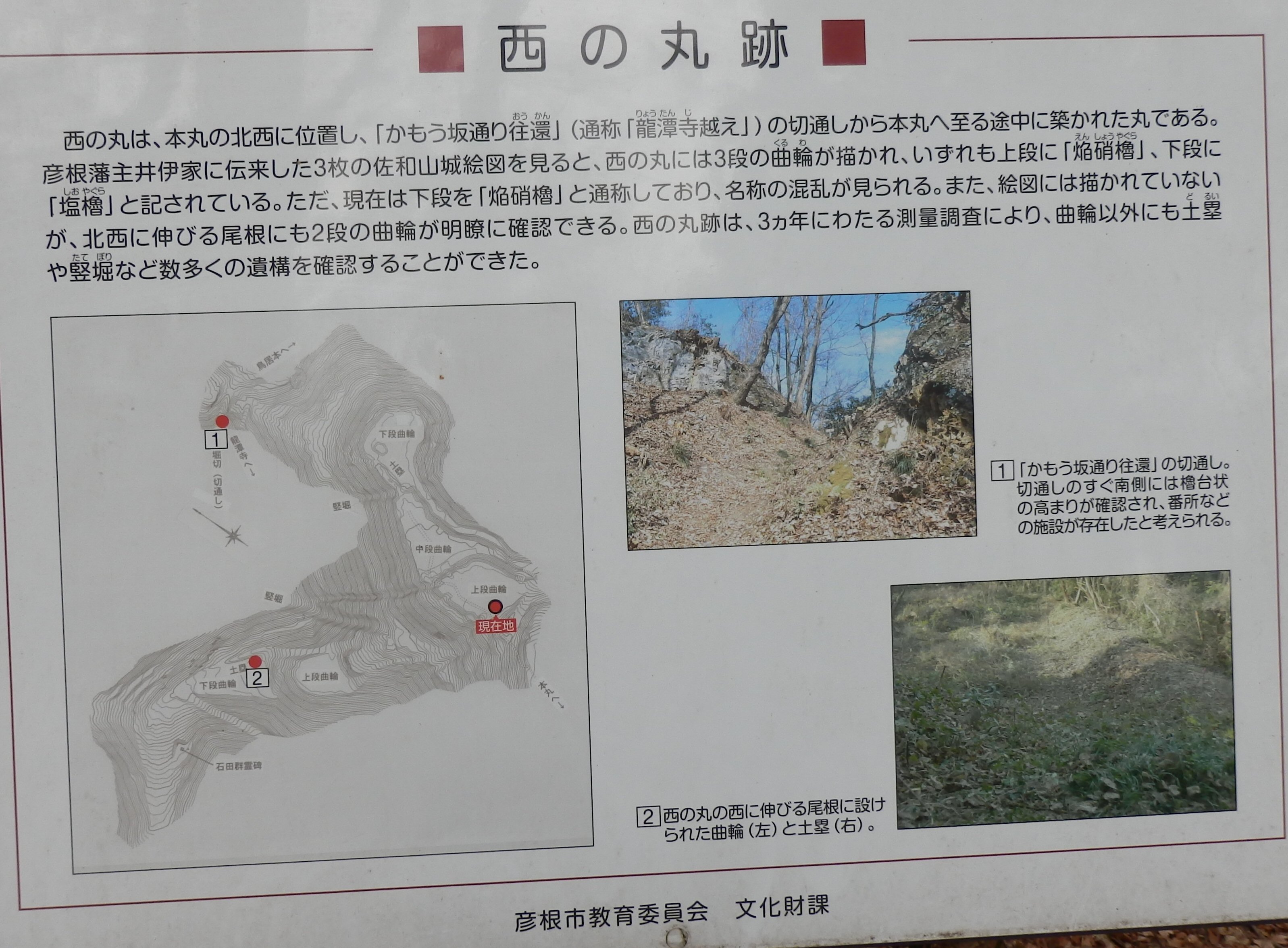

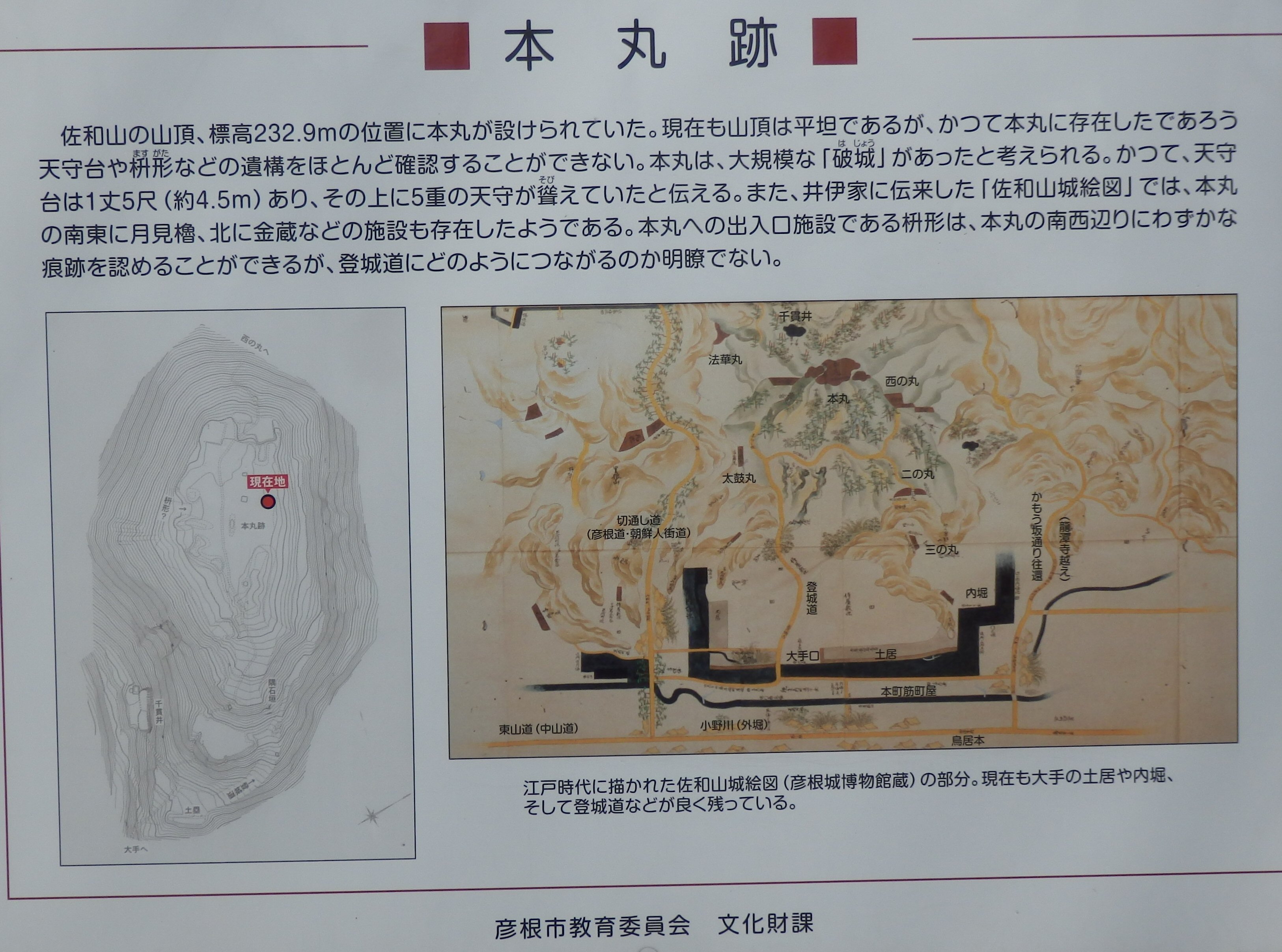

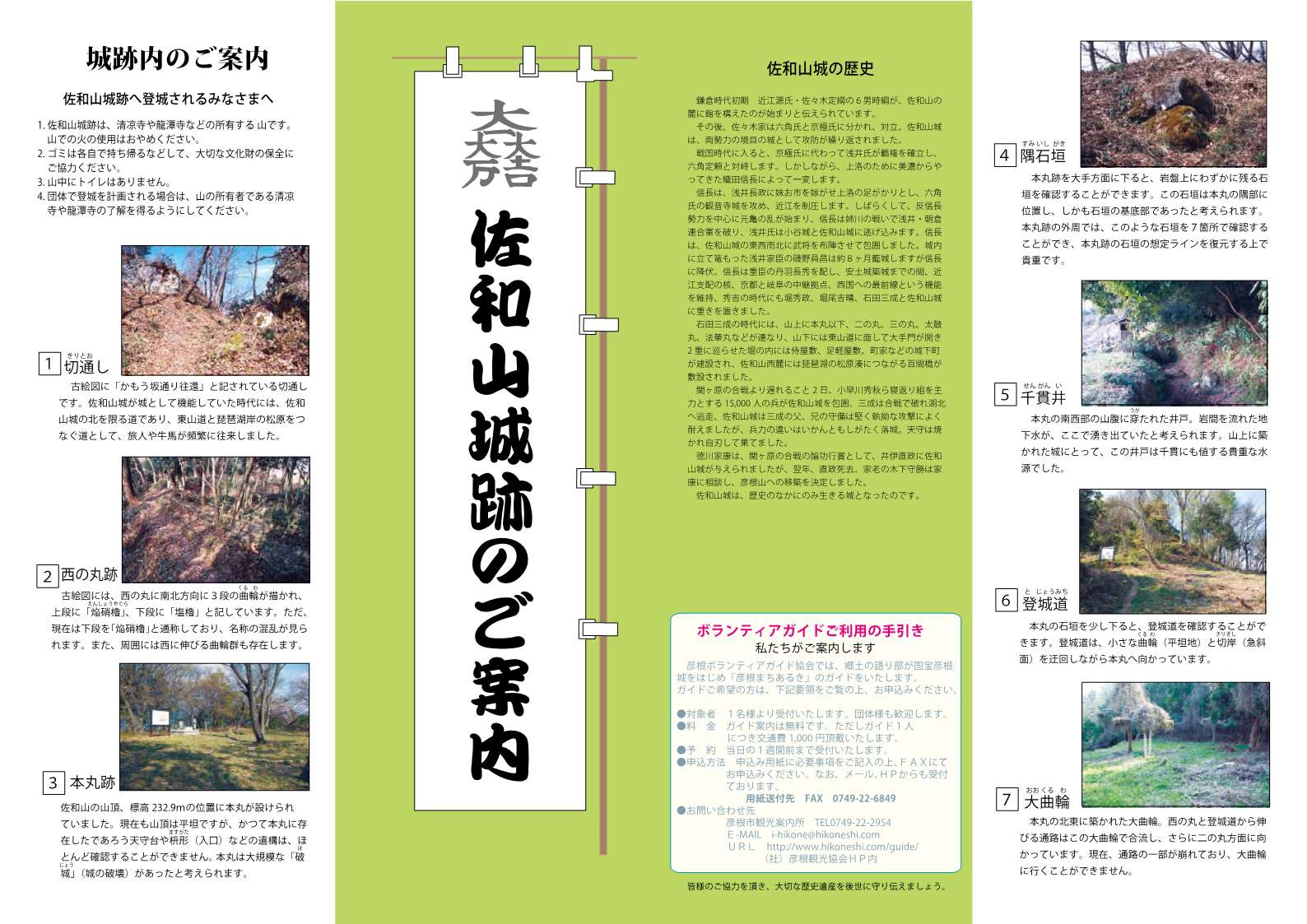

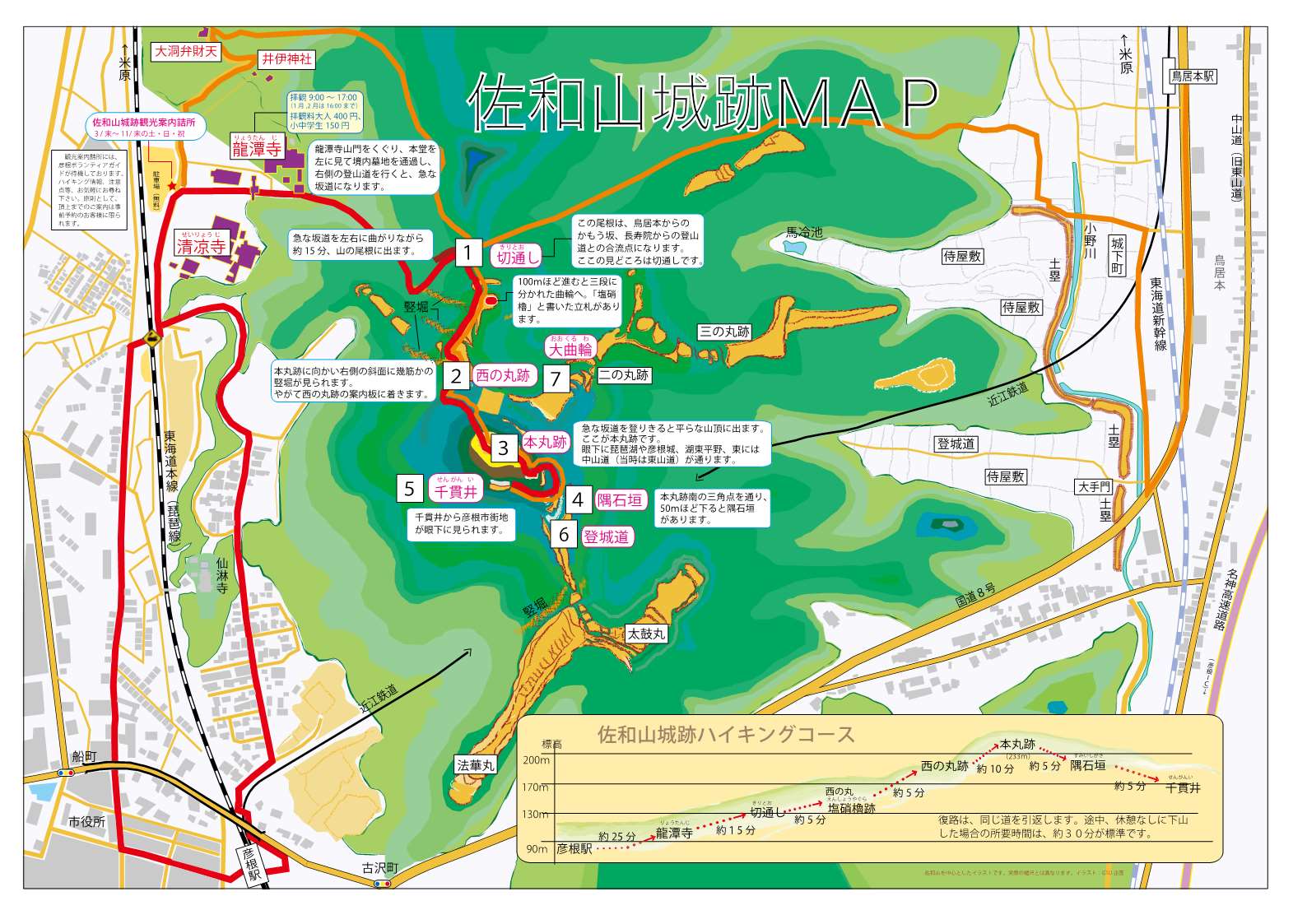

★【佐和山城跡】 Top

佐和山城の歴史は古く、鎌倉時代初期、近江源氏・佐々木定綱の六男時綱が佐和山の麓に館を構えたのが始まりと伝えられて

います。その後、佐々木氏は湖南の六角氏と湖北の京極氏に分かれて対立。佐和山城は両勢力の境い目の城として攻防が繰り

返されました。戦国時代に入ると、湖北では京極氏に代わって浅井氏が覇権を確立し、湖南の六角氏との間で佐和山城争奪戦

が展開されることになります。

信長・秀吉の時代にも、佐和山城は近江の要衝を守る城として重視されました。信長は佐和山城に重臣の丹羽長秀を配し、信長

自身も佐和山城を近江制圧の拠点として利用しました。秀吉の代も、堀秀政、堀尾吉晴そして五奉行筆頭の石田三成の入城と、

佐和山城に重きを置く姿勢は変わりませんでした。佐和山城はしだいに整備され、天正18年(1590年)、石田三成が佐和山城主と

なってからは、五層の天守を構え、鳥居本を大手とする城でした。また、三成の時代には山上に本丸以下、二の丸・三の丸・

太鼓丸・法華丸などが連なり、山下は東山道に面して大手門が開き、二重に巡らされた堀の内には侍屋敷・足軽屋敷・町屋などの

城下町がすでに形成されていました。その後、関ヶ原の戦いで敗れ、彦根城築城にともない廃城となりました。

その際、石垣や建物の多くが彦根城へと運ばれました。

現在はわずかに「佐和山城跡」の看板が往時を物語るだけとなっております。また、山頂までのハイキングコースが整備されており、

山頂からは彦根城や琵琶湖等が一望できます。 Top

★佐和山城跡ハイキング

|

★【仙淋寺】 Top

開基の本空は彦根藩4代藩主井伊直興(1656-1717)庶子として、正徳元年(1711)に江戸で誕生した。幼名を千代之介と

呼び、直興が深く帰依していた永源寺86世で当時松雲寺(愛智郡妹村/現東近江市妹町)住持の南嶺慧詢(1629-1714)に

託され出家得度し、法名を弁恵と名づけられた。

その後,京へ出た弁恵は般舟三昧院の如空の弟子となって、再び本空と改名し、堂院の第15代住持に就任した。

しかし、病に倒れ、後を弟子の義空に託して60歳で遷化した。

天明8年(1788)に京洛が大火に見舞われた後、彦根の愛宕山の別当寺に入った義空は、時の11代藩主井伊直中

(1766-1831)に取り立てられた。寛政10年には直中の懇願により、寺を日光輪王寺の直末とする達書が出され、本空

を同寺再興第1世とし、義空を2世とすることが認められ、輪王寺から「仙琳寺」の号を賜わった。

義空は、直中の厚い庇護のもと諸堂を建立し、文化3年(1806)には叡岳探題前大僧正豪恕を唱導師として、宝殿造営

供養が栄まれた。以来、幕末に至るまで井伊家の外護は厚かったが、歴代藩主の中でも特筆すべきは13代藩主で後に

幕府大老となった井伊直弼(1815-1860)で、第4世の慈空とは茶会を通して頻繁に行き来があり、懇意にしていた。

現本堂は、直弼を招いての茶会を開いたであろう茶室と庭園跡が確認されている。

また、境内からは琵琶湖を背に彦根城と城下が一望でき、井伊家と共に歩んだ歴史を感じさせる。

(しが彦根新聞)記事参照 Top |

★彦根城説明119 Top

|

石田三成顕彰会

石田三成顕彰会

ホーム

ホーム