第10回信長学フォーラム:「信長公と天下布武」・参加レポート

第10回信長学フォーラム:「信長公と天下布武」・参加レポート

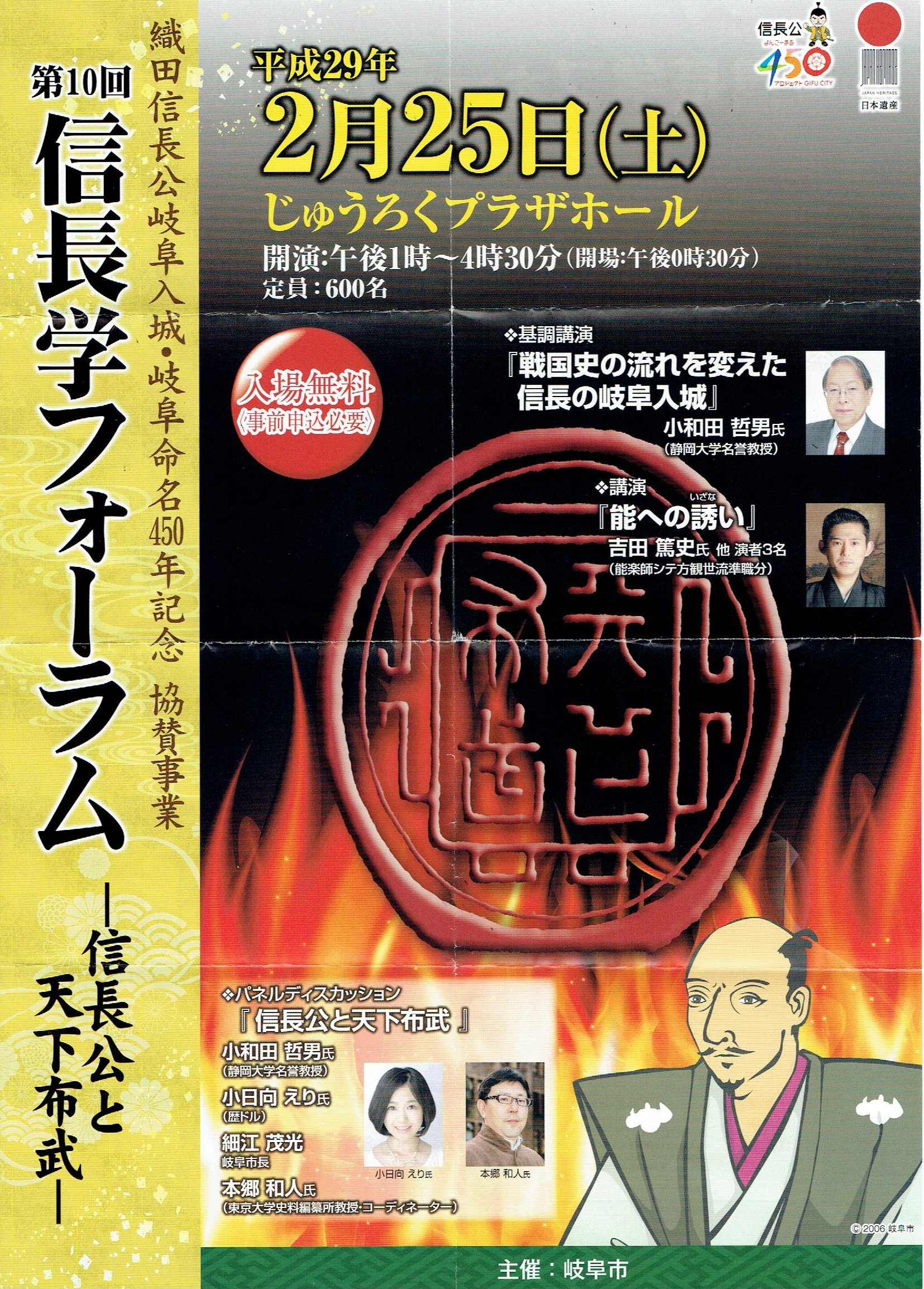

平成29年2月25日(土)じゅうろくプラザホール 午後1時〜4時30分基調講演:『戦国史の流れを変えた信長の岐阜入城』小和田哲男氏(静岡大学名誉教授) 講演:『能への誘い』吉田篤史氏 他(能楽師シテ方観世流準職分) パネルディスカッション:小和田哲男氏、小日向えり(歴ドル)、細江茂光(岐阜市長) 本郷和人(コーディネーター・東大史料編纂所教授)

※「小和田氏の講演メモ」

1.信長の岐阜入城まで。

信長の居城移転: 那古野城→清洲城→小牧山城→岐阜城

※時間がかかった稲葉山城奪取

「岐阜」と命名

2.岐阜入城で天下を意識しはじめる・・・(天下布武)

「天下」は日本全国の意味ではなかった!?

正親町天皇からの讃辞

足利義昭を擁して上洛に成功

3.信長による天下統一の戦いと岐阜

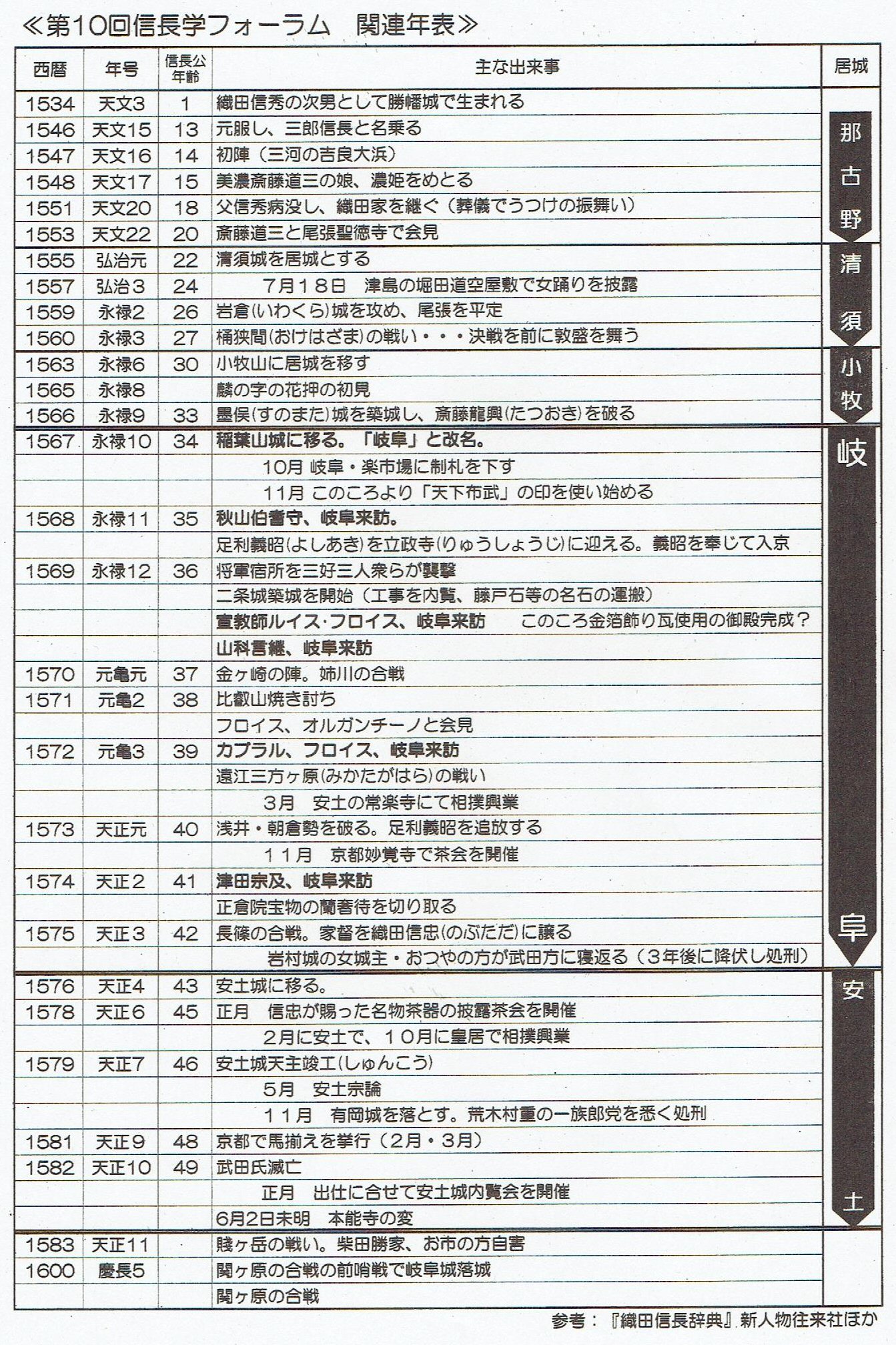

岐阜城主時代の主な戦い (※第10回信長学フォーラム関連年表参照)

○姉川の戦い・・・・・・元亀元年(1570)6月28日

○石山合戦・・・・・・・・元亀元年(1570)9月〜

○朝倉・浅井討伐・・・天正元年(1573)8月〜9月

○長篠・設楽原の戦い・・・天正3年(1575)5月21日

※織田家の家督と岐阜城を信忠に譲る・・・天正3年(1575)

※第10回信長学フォーラム関連年表

※織田信長公 岐阜入城・岐阜命名450年プロジェクト ※史跡岐阜城跡

第10回信長学フォーラムチラシ ★topへ ★topへ |

第10回信長学フォーラム(2017.2.25)関連年表 ★topへ ★topへ |

|

★織田信長公 岐阜入城・岐阜命名450年プロジェクト(・・・から引用) ★topへ ◎永禄10年(1567年)、織田信長公は斎藤龍興を破り、美濃を攻略しました。 信長公は、本拠地をここに移し、町の名をそれまでの「井口(いのくち)」から、「岐阜」に改めました。 その様子は『信長公記』には次のようにあります。 「八月十五日、色々降参候て、飛騨川のつづきにて候間、舟にて川内長嶋へ龍興退散。去て美濃国一篇仰付け られ、尾張国小真木山(小牧山)より濃州稲葉山へ御越しなり。 井の口と申すを今度改めて、岐阜と名付けさせられ、明る年の事、」 信長公は、この岐阜城を拠点に天下統一に乗り出します。 岐阜から天下統一を目指す決意を示すように、中国の教えから引用した「天下布武」の印をこの年から使い始め たと伝えられます。 武力をもって天下を治めるとも捉えられる言葉ですが、「七徳の武を備えた者が天下を治める」という信長公の 平和的な国づくりへの願いが込められていたとも言われています。 ◎「命名を巡る諸説」 (命名) 【説1】信長公自らが命名 【説2】信長公の命により、尾張の政秀寺(現在の名古屋市中区)の僧侶・沢彦宗恩が提案 ※沢彦は、臨済宗妙心寺派の僧侶。中国の文献に精通し、信長公の教育係として実学(儒学、天文学等)を教 えていたとされる。 ⇒ 「天下布武」も沢彦が信長公に進言したと言われている。 【説3】岐阜市長良、崇福寺住職・柏堂景森が進言 ※柏堂は、斎藤氏の重臣・長井氏の出身。 快川紹喜の高弟として、快川が恵林寺に移った際に崇福寺住職となる。 ⇒ 岐阜改称に異を唱えた信長公の直臣(鳴海助右衛門)に、中国の周の文王(西伯)の例をあげて説明 (※岐阜市鏡島、乙津寺旧蔵「蘭叔録」) (由来) 【説1】中国で縁起の良い地名、「岐山」「岐陽」「岐阜」の中から選定 「岐」:中国の故事「周の文王が岐山から起こり、天下を定める」に倣ったもの。 「阜」:孔子の生誕地「曲阜」から、太平と学問の地になるよう願いを込めて。 【説2】土岐氏時代から、禅僧の間で雅称されていた「岐阜」を採用 ・瑞龍寺が稲葉山の南に移って以降、金華山を「岐山」・「岐阜」、里は「岐陽」(岐蘇川[木曽川]の陽[北]、 金華山の南の革手守護所一帯)と雅称。 (※室町中期の禅僧・万里集九(ばんりしゅうく)の詩文集「梅花無尽蔵」:「岐陽」)★topへ ◎楽市楽座政策 信長公は、岐阜に入城して間もなく、戦乱で荒廃した町を復興するために楽市楽座政策を打ち出し、 経済活性化を図りました。岐阜市の円徳寺には、その際の楽市楽座制札が伝わっています。 楽市楽座は、特定の商人しか商売が許されなかった時代に、誰もが自由に商売ができるという革新的な市場 システムでした。 市場は城下町から少し離れた場所(現在の御園周辺)にあったと考えられます。 岐阜市歴史博物館には楽市場の様子を大胆に復元した「楽市立体絵巻」があり、塩屋や反物屋、紙屋、魚屋 など、当時の町屋の様子を体験することができます。 [出典 円徳寺] ※制札 1.市場に来る者は信長の領地を自由に行き来でき、借金や労役を免除してもらえる。 2.押買や乱暴、けんかをしてはいけない。 3.無理を言って宿をとるなど、理不尽な事をいう者は入れてはいけない。 ★topへ |

戻る ★史跡岐阜城跡 ★織田信長公 岐阜入城・岐阜命名450年プロジェクト ★topへ

戻る ★史跡岐阜城跡 ★織田信長公 岐阜入城・岐阜命名450年プロジェクト ★topへ