友歩会堀川編Part2・下見・例会レポート H24.5.19(土)&7.7(土)

天気:晴 下見:雨のち晴れ(8名)の歩数:30,325歩 例会(45名)の歩数:33,603歩

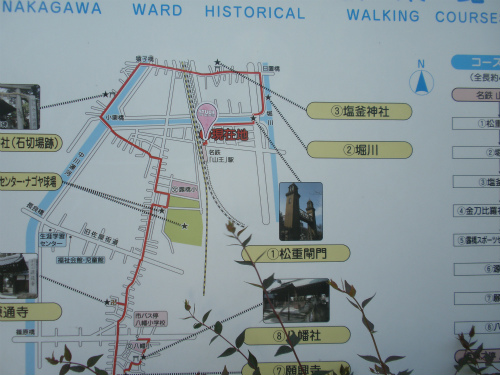

コース:名鉄本線山王駅9:15発→松重閘門→州崎神社→四間道→名城公園→下水道科学館→

→安栄寺(下見)→御用水跡街園→天神橋緑地→アサヒビール名古屋工場→JR新守山駅(帰宅)

★コースmap(PDF)参照

友歩会堀川編Part2・下見・例会レポート H24.5.19(土)&7.7(土)

天気:晴 下見:雨のち晴れ(8名)の歩数:30,325歩 例会(45名)の歩数:33,603歩

コース:名鉄本線山王駅9:15発→松重閘門→州崎神社→四間道→名城公園→下水道科学館→

→安栄寺(下見)→御用水跡街園→天神橋緑地→アサヒビール名古屋工場→JR新守山駅(帰宅)

★コースmap(PDF)参照

★松重閘門★堀川★州崎神社★五条橋★四間道★名古屋城★下水道科学館★安栄寺★御用水跡街園★天神橋緑地 ★堀川と慶長以前の名古屋村古図面★元文3年(1738年)の名古屋古図 ★三階橋 ★下水道科学館名城水処理センターで全員集合 ★友歩会

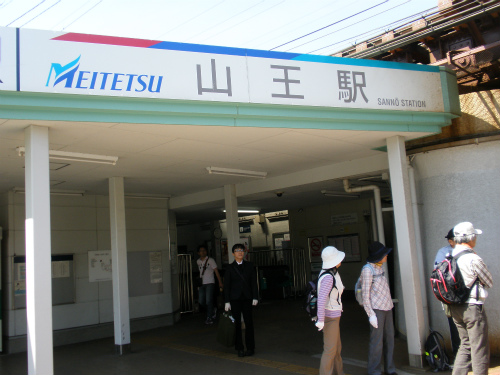

名鉄山王駅(旧中日球場前)001 |

山王駅から①松重閘門公園(出発式)へ003 |

7.7hori39001中川運河から見た松重閘門 |

7.7hori39004雨中の受付となった |

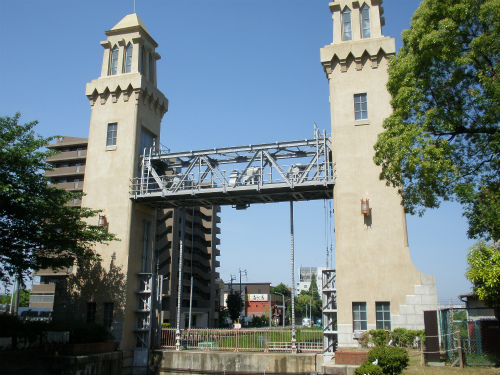

松重閘門(西側・中川運河)005 |

松重閘門(東側・堀川)中川運河との水位差を調節014 |

7.7hori39007堀川浚渫の為の護岸補強工事 松重閘門(東側・堀川) |

7.7hori39009土木学会選奨の土木遺産(岩井橋) 両脇の階段はここから一般者が荷揚げした。 |

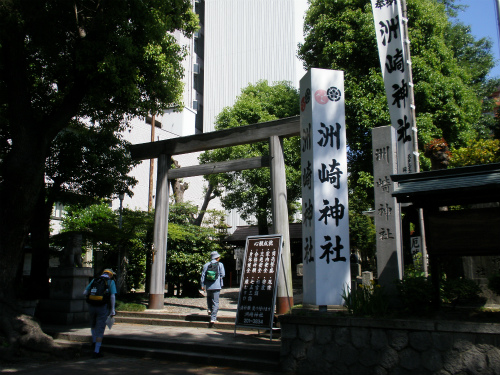

昔は海に面していた★洲崎神社018 |

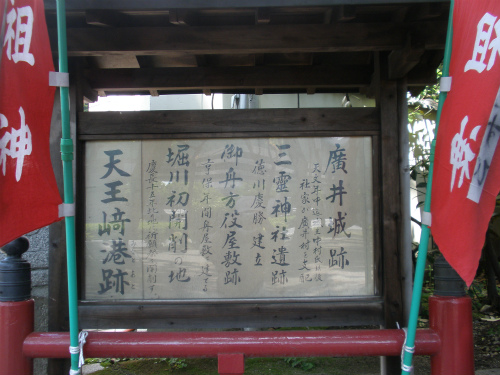

神社内の史跡一覧(★天王崎港跡も見える)025 |

★洲崎神社本殿7.7hori39014 |

★洲崎神社を後にする7.7hori39017 |

堀川から見た駅ビル群(現代資本主義の象徴)026 |

生態系の堀川にゴンドラが現れた028 |

堀川観光化の試み(この汚水を何とかしたい)029 ★堀川ゴンドラ結婚式(youtube2012.5.11) |

堀川応援隊(堀川と生活を考える会)の人々030 ★堀川千人調査隊 |

堀川の水質調査が行われていた(納屋橋)033 |

堀川沿いにフラワーフェスティバル開催032 |

フラワーフェスティバルの看板t035 |

フェスティバルの準備?t036 |

雨後の堀川沿いを歩く7.7hori39020 |

錦橋の古木と噴水7.7hori39021 |

浅間神社7.7hori39025 |

堀川上流を展望7.7hori39031 |

四間道案内図041 |

四間道042 |

屋根神様(四間道から西に折れる)045 |

県図書館に向かう7.7hori39033 |

県図書館の石垣7.7hori39034 |

県図書館前の横井也有出生地の看板054 |

NHK放送記念碑057 |

歩道橋から見た名古屋城と加藤清正公(手前)060 |

加藤清正公063★名古屋城(wikipedia) |

名古屋能楽堂064 |

加藤清正公前でしばし小休憩7.7hori39039 |

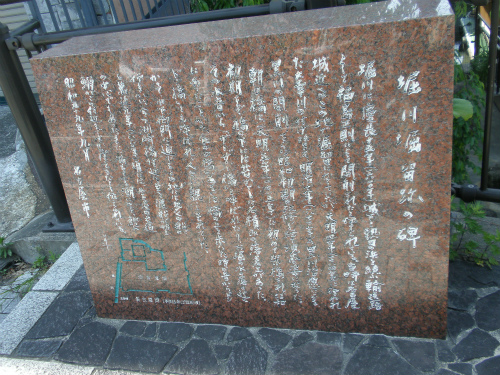

堀留の碑(1610年福島正則が開削した)069 |

堀川堀留地(堀川最終地点・後に庄内川まで掘削)067 |

お堀に沿って進む073 |

堀に沿って名城公園に向かう075 |

戌亥隅櫓(清須櫓wikipedia) 076 |

木陰の中、名城公園に向かう078 |

名城公園7.7hori39047 |

名城公園079 |

名城公園080 |

名城公園081 |

名城公園案内図7.7hori39048 |

名城公園084 |

下水道科学館085 |

下水道科学館(軒下で昼食)087 |

全員集合syugou5182(★拡大) |

名古屋市のマンホールはアメンボの形089 |

浄化下水が堀川に流されている090 |

御用水跡街園(堀川の異名・黒川沿い)102 |

御用水跡街園を歩く104 |

御用水跡街園106 |

黒川沿いを歩く7.7hori39058 |

黒川樋門(矢田川の水を取り入れている)108 |

矢田川で★三階橋の説明を受ける7.7hori39062 |

天神橋緑地112 |

矢田川を上る113 |

神社の木陰で小休憩7.7hori39064 |

アサヒビール工場に到着7.7hori39065 |

整理運動7.7hori39066★アサヒビール環境ビジョン2020 自然の恵みを明日へ!から ①低炭素社会の構築②循環型社会の構築 |

2:30から工場見学(内部撮影不可)7.7hori39068 ③生物多様性の保全 ④自然の恵みの啓発活動等 が紹介された。 |

最後に懇親会だ7.7hori39069 |

アサヒビール工場を後にする7.7hori39070 |

アサヒビール工場から帰途に就く(2010.5.15) ho2130 |

JR新守山駅117 |

松重閘門説明 ★topへ 庄内川と都心をつなぐ堀川と、名古屋港と都心をつなぐ中川運河とを結ぶ水運施設 |

|

洲崎神社説明 ★topへ ★昔ここは海に面していた。下図参照 |

|

五条橋説明 ★topへ  五条橋参照 ★topへ 五条橋参照 ★topへ |

|

黒川桜説明 ★topへ |

|

下水道科学館名城水処理センターで全員集合 ★top |

|

★松重閘門(WP) (★Web参照) ★topへ 松重閘門(まつしげこうもん)とは、愛知県名古屋市中川区にある閘門である。現在は使用されていない。 庄内川と都心をつなぐ堀川と、名古屋港と都心をつなぐ中川運河とを結び、近代期の名古屋の産業発展を支えていた 遺構。 中川運河は潮の干満に影響されない閘門式運河です。庄内川の水をかんがい用水として流している堀川は松重町では 中川運河よりも水位が高くこの水位差を調整するのが松重閘門です。両端にそれぞれ上下式の水門を持つ幅8.5m、 長さ90mの水路で船が中川運河から水路に入ると中川側の水門を閉め、地下の暗梁で堀川の水を水路に入れて水位 をそろえたのち、堀川側の水門をあけて船を堀川に通します。 船は約20分で閘門を通過したといいます。水門を開閉する機械装置を取り付けた鉄橋を支持し、水門開閉用の釣り 合いおもりを収容しているのが松重閘門の塔です。 ★参考:中川運河(Wp) ★堀川(Wp) ★topへ ★堀川(Wp) ★topへ 愛知県名古屋市守山区にて庄内川から取水する形で発祥し、名古屋市中心部を南へ流れ伊勢湾(名古屋港)に注ぐ。 途中、中川運河と新堀川とつながっている。水深は潮の干満で変化するが1~3m程度。川の流れも満潮時は逆流する ので、川というより運河である。 流域で、通称・愛称が異なっているのも特徴で、河口から順番に、朝日橋(堀留)までが「堀川」、黒川樋門までが 「黒川」、庄内用水元杁樋門までが「庄内用水」と呼ばれている。 (★堀川に架かる橋はこちらを参照) 水源は庄内川であり、庄内川の水分橋(みずわけばし)の西側のダム(「庄内用水頭首工」)でせき止められた水を 取水口(「庄内用水元杁樋門」)より取水し、水路は「庄内用水」として南下。 矢田川の下を三階橋の東側にあるトンネルでくぐり(「伏越」)トンネル出口の三階橋ポンプ場(旧・黒川分水池) 内で、農業用水「庄内用水」と分岐し、水量調整用の水門「黒川樋門」に至り、そこから「黒川」・「堀川」として 海に至っている。名古屋市内のうち熱田から名古屋城周辺までの区間は熱田台地の西側に沿って流れているため、 川の東岸が西岸よりも高くなっている。 1610年(慶長15年)に福島正則が総奉行となり名古屋城築城に際して、資材運搬を目的とした水路として掘削したと いわれる。その後は物資の輸送に使われるようになった。 名古屋市では1994年以降ヘドロの除去を継続して行なっており、以前に比べ水質は改善しているが、まだまだ きれいな川とは言い難い状況ではある。 ★topへ ★堀川400年の歩み(下図)参照 ★堀川千人調査隊 ★木曽3川流域市民放送局(★堀川ゴンドラ結婚式) ★四間道(Wp) ★topへ 四間道(しけみち)とは、愛知県名古屋市の堀川沿いにある那古野の町を南北に通る歴史的な道である。 名古屋城の南西約1kmのところにある。堀川沿い南の浅間神社から北の円頓寺商店街のアーケード入口までをいう。 概要:元禄13年(1700年)の大火の後、尾張藩4代藩主徳川吉通は、堀川沿いにある商家の焼失を避けるために、 道幅を4間(約7メートル)に拡張した。このことから四間道と呼ばれるようになったという。四間道は奇跡的にも 戦災を免れ、戦後は名古屋の市街地開発に見舞われながらも、未だに古い街並みをとどめており、1986年 (昭和61年)に名古屋市の街並み保存地区に指定されている。名古屋市の散策コースとして、近くの円頓寺商店街 などとともによく取り上げられている。白壁の土蔵が連なり、町屋の長屋の2階には屋根神様が祀られている。★topへ 五条橋(web) 名古屋市西区の堀川に架かる五条橋(ごじょうばし)は、かつて清洲城下の五条川に架けられていた橋を、 慶長15年(1610)に始まった清洲越しの際に、この地に移築したものです。そのため五条橋の擬宝珠(ぎぼし) には、堀川が開削された慶長15年より古い慶長7年の銘が確認できます。 もとは木橋でしたが昭和13年(1938)にコンクリート製に架けかえられました。御影石の親柱、高欄、擬宝珠、 石張舗装などの特徴があり、現在でも昔の雰囲気を感じさせます。 西南隅櫓(名古屋城) ★topへ 重要文化財の西南隅櫓(すみやぐら)は、未申(ひつじさる)櫓ともいわれ、屋根二層・内部三階の櫓です。 西・南両面には軍事用の「石落し」を張り出して屋根を付けています。明治24年(1891)、濃尾大地震で石垣 と共に崩壊してしまいましたが、大正11年(1922)から12年にかけて、宮内省によって復元されました。 鬼瓦などに菊花紋が見られます。戌亥隅櫓(清須櫓) ★topへ 櫓は北西隅と北東西寄に2棟あり、うち北西隅にある戌亥隅櫓(西北隅櫓)が現存している。3層3階のその規模 は弘前城天守や丸亀城天守も上回る大きさである。1611年(慶長16年)に清須城天守または小天守を移築した ものと伝えられているため清須櫓とも呼ばれている。 名古屋城(web) ★topへ 名古屋城(なごやじょう)は、徳川家康が豊臣秀頼との戦いに備え、東海道の要所として築いた平城です。 慶長15年(1610)に加藤清正・福島正則・前田利常など北国・西国の諸大名20名に普請(土木工事)を命じ、 慶長17年に天守閣が、さらに2年後の慶長19年に本丸御殿が完成しました。 そして元和2年(1616)、家康の子・義直が清洲から入城し、以来明治維新を迎えるまで、名古屋城は御三家筆頭 の尾張徳川家の居城として栄えました。 第二次世界大戦中の昭和20年(1945)5月、名古屋空襲によって多くの建物が焼失しましたが、昭和34年(1959) 10月に天守閣・小天守・正門・金鯱が再建されました。表二之門と東南・西南・西北の隅櫓3棟が重文に指定され ています。なお、本丸御殿の復元工事が平成29年(2017)の完成を目指して進められています。 ★名古屋城(wikipedia) ★下水道科学館(HP) ★topへ 「下水道科学館」は、市民生活にとって重要な役割をはたしている下水道のしくみや大切さを、小学生の方にも 興味をもって知っていただくことを願い、市制百周年(平成元年)を記念して開設されました。 ★安栄寺(HP)(下見のみ) ★topへ 安栄寺は大須万松寺の末寺で、1614(慶長19)年に建立されています。 石マニアの源吉(HP):石の収集と誰にも譲らない性格、それがまたカリスマ性を生み、石マニアが続々と源吉の コレクションを見に集まるようになりました。源吉は石の神様として讃えられるようになり、死後それらの石 マニアたちによって、金牛岡(きんぎゅうこう)という碑がこの安栄寺の庭に建てられたのです。 WEB参照(解説) ★topへ ★天神橋緑地(庄内川の課題PDF参照) ★topへ 三階橋 ★topへ 三階橋の名前の由来 矢田川の天神橋緑地へ降りた時、三階橋の名前の由来を聞きました。1階が矢田川の下を流れる堀川の伏越 (ふせこし)(実際には矢田川の下なので、地下です)、2階が矢田川、その上にかかる橋が3階になるので 三階橋と言う名が付いたと説明を受けました。 伏越(ふせこし)は暗渠です。中で竿の操作が出来ないので中に鎖があり、その鎖を伝って船が行き来し たのだそうです。 当時、舟で大量の物資を運ぶことが出来たのですが、犬山から石を運んだりした貴重な交通機関でした。★topへ |

|

| ★平成22年5月22日の第27回庄内川編Part2はこちら | |

友歩会 ★topへ

友歩会 ★topへ