友歩会親睦松坂ウオーキング

H29.3.18(土) 天気:晴れ 今日の歩数:,122歩

6:55自宅溌-尾張中島バス停-一宮駅JR東海7:37溌-近鉄名古屋8:01-9:26松坂着

コース:松坂城址…本居宣長宅跡…松坂商人の館……松坂駅(14:56)

スタート地点のJR三河三谷駅001 |

三谷温泉002 |

三河繊維技術センター006 |

弘法山から見たラグーナ007 |

三河高野山金剛寺009 |

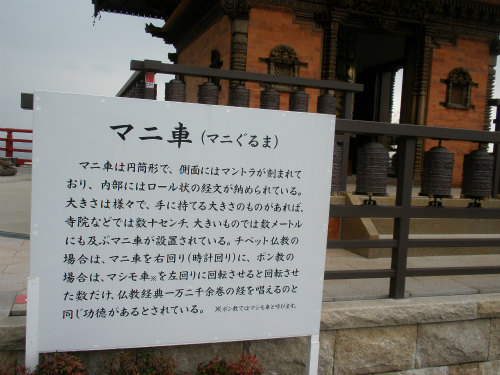

金剛寺のマニ車解説011 |

竹島が霞んで見えた014 |

白寿観音018 |

マニ車塔t015 |

巨大マニ車t016 |

南山楽土三尊佛020 |

南山楽土三尊021 |

弘法大師像①t025 |

弘法大師像②t034 |

弘法大師像③026 |

展望台から見た竹島030 |

寒風雨の中でうずくまる海鳥たち(三谷海岸)042 |

大観覧車050 |

クルー053 |

マンション054 |

海鮮のフェスティバルマーケット057 |

昼食後ノルディックウオークのレッスン059 |

まず両手でステッキを引きずって歩く練習から始める。062 ストラップがあるからステッキに力を加えない。 |

手を後ろへ振るときにステッキを握り後方に押す064 手を戻すときはステッキを放して引きずる感じだ。 |

ラグーナを見ながら周回した。068 |

クルーの係留場070 |

海陽学園を左折072 |

マンションの前を通って戻る078 |

後半は良く晴れて気持ちが良かった085 |

三河大塚駅に14:56に着き帰途についた。086 |

★松坂城址(wikipedia) ★topへ 「概要」 城の縄張りは梯郭式平山城である。松阪市の中心地の北部に位置する。阪内川が城北を流れ天然の堀となっている。 江戸時代初期には松坂藩の藩庁となっていたが、廃藩後は御三家紀州藩の南伊勢国内17万9千石を統括するために城代が 置かれた。 現在は石垣のみが残っており、城址公園となっている。周囲には松阪市役所、市民病院、当地出身の本居宣長記念館など がある。松阪は梶井基次郎の短編小説『城のある町にて』の舞台であるため、二の丸跡に文学碑が建てられている。 この文学碑は1974年(昭和49年)8月に建立された。 「沿革」 1584年(天正12年) - 近江国日野城6万石の蒲生氏郷が伊勢国12万3千石を与えられ松ヶ島城に入城。 1590年(天正18年) - 氏郷は小田原征伐の軍功により陸奥国会津60万石の大封を得て若松城に移った。 代わって服部一忠が入城した。 1600年(慶長5年) - 関ヶ原の戦いの軍功により徳川家康より2万石を加増された。 1871年(明治4年) - 廃藩置県により廃城となった。 2006年(平成18年)4月6日 - 日本100名城(48番)に選定された。 2011年(平成23年)2月7日 - 約4.7haの城跡が「近世の政治・軍事を知る上で貴重」であるとして、松坂城跡として国 の史跡に指定された。 「石垣」 建築史家の内藤昌は「素晴らしい石垣。安土城同様の形式だがそれを上回る強固なもので美観という点でも優れている。 (安土城の築城にも加わった)蒲生氏郷の美意識の高さを感じられる」と述べ、近世の先駆けとなる名城に挙げている。 ★topへ |

★本居宣長宅跡(wikipedia) ★topへ本居宣長旧宅は、三重県松阪市殿町にある史跡である。江戸時代の国学者本居宣長が12歳から72歳で亡くなるまでこの家 で暮らし、2階の書斎を鈴屋(すずのや)と名づけた。1909年(明治42年)に保存のために松坂城跡の現在地に移築され、 現在は本居宣長記念館によって管理されている。移築前の跡地とともに1953年(昭和28年)に国の特別史跡に指定された。 本居宣長の先祖は代々伊勢国の北畠家の家臣であり、本居家初代の本居武秀は蒲生氏郷に仕えた武将であった。 その子七右衛門の代から氏を小津と改めて松坂に住み、小津家は木綿問屋を営んで江戸店持ちの豪商として栄えていた。 宣長が11歳のとき父の三四右衛門定利が病没。商いは義兄の宗五郎定治が継いだが、小津家の家運は次第に傾き始めた。 義兄の死後宣長は小津家を継いだが、商いはやめ、氏を祖先の本居に戻した。そしてこの家で町医者を営むかたわら、 『古事記伝』の執筆をはじめとする日本古典の研究や後学の指導に取り組んだ。宣長が53歳のとき2階の物置を改造して 新しい書斎を作った。鈴を愛好した宣長は書斎の床の間の柱に掛鈴を吊り下げ、執筆活動の息抜きにそれを鳴らして音色 を楽しんでいたという。 ★topへ |

★松坂商人の館 ★topへ松阪商人の館は、江戸期の屈指の豪商・小津清左衛門の邸宅を資料館として公開しているものです。展示品の中には 「千両箱」ならぬ「万両箱」もあり、その広い屋敷はまさに「江戸店持ち伊勢商人」の風格を感じさせます。★topへ |

戻る ★topへ

戻る ★topへ