| 解説 |

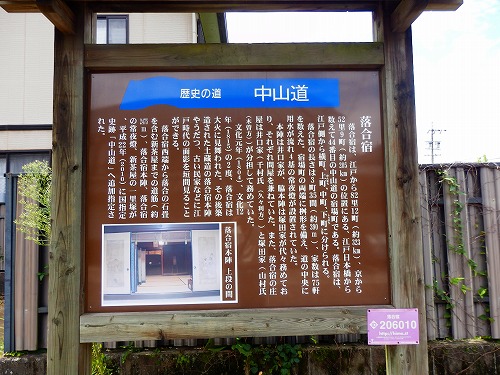

落合宿(中津川市)

中山道落合宿は、江戸から44番目の宿場町。落合宿本陣は中山道ぎふ17宿の中で唯一本陣が残っており、

歴史の面影を感じることができます。

--------------

落合宿本陣(ボランティアガイド)

中山道落合宿は江戸板橋宿から数えて44番目の宿場です

美濃(岐阜県)には17の宿がありますが、現存している本陣はここ落合宿のみとなりました

二度の大火で焼失した本陣は1818年に再建され現在に至っています

200年の時を経て、当時の面影を今に伝えています ぜひお尋ねください ! |

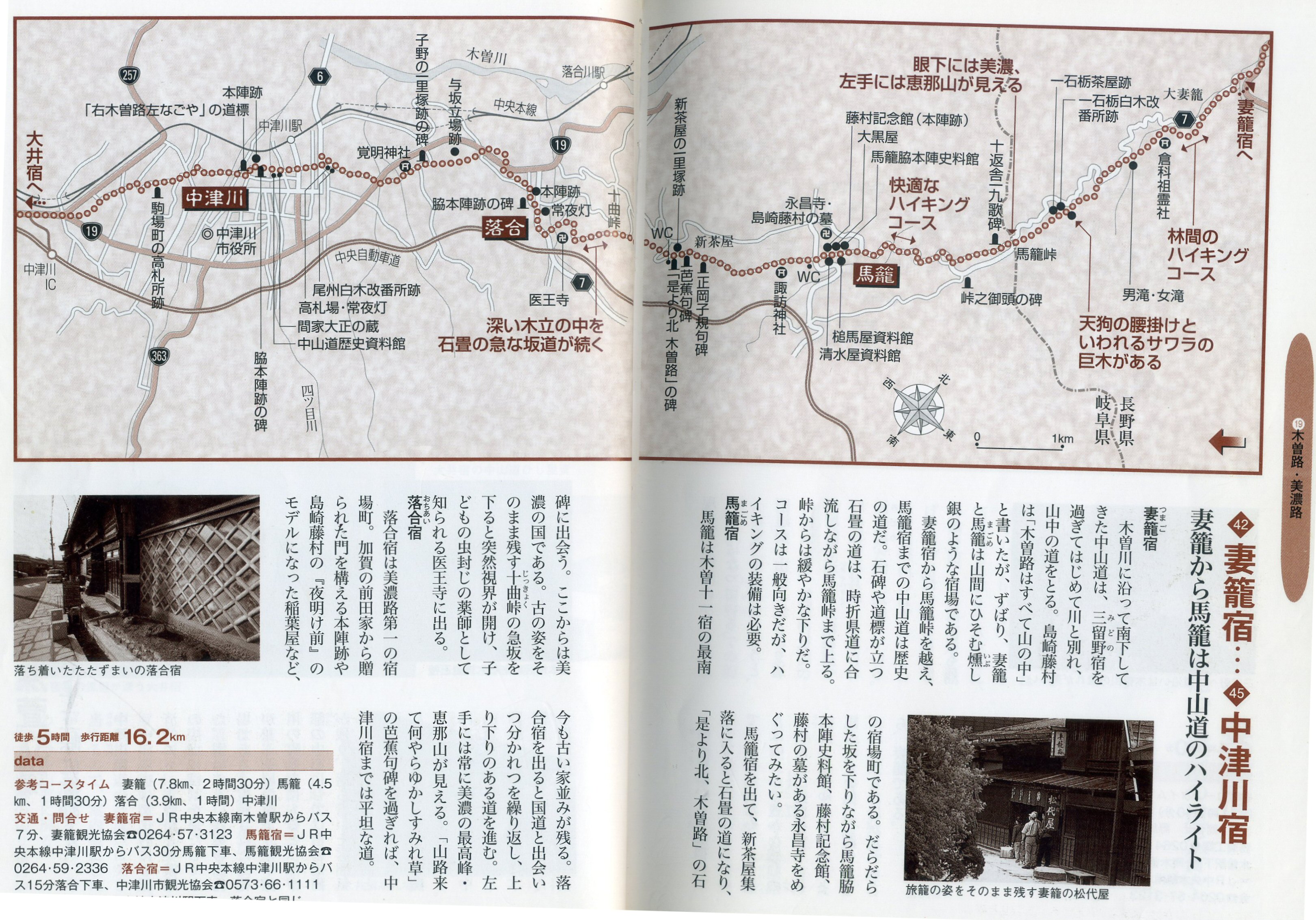

落合の石畳(中津川市)

落合宿の付近にある落合の石畳もハイカーに人気のスポットです。市内の旧中山道約20㎞のうち、信州・

美濃の境から落合字新茶屋、山中地区の約840m間は中山道の面影がよく残っています。

特に、3ヶ所(計70.8m)の石畳が当時のまま現存しており、その周辺についても昭和63~平成7年度

「歴史の道整備事業」にて石畳の修復がなされ、中山道の風情を偲ぶことができます。 |

馬籠宿

馬籠宿は、中山道43番目の宿場で、木曽11宿の一番南の宿場町である。 かつては長野県木曽郡山口村に

属したが、2005年2月の山口村の越県合併により岐阜県中津川市に編入された。 |

桝型(馬籠館WEB参照)

馬籠宿下入り口より「車屋坂」を進むと、右手に「阿弥陀堂」があり、そこから急峻な坂道が2度に渡り

90度に折れ曲がっています。

戦国時代直後の初期江戸時代、徳川幕府は国内全ての街道の宿場町に敵の侵入を拒む「桝型」と呼ばれる

軍事要塞機能を持つ場所を必ず設置しました。道の山手側は城郭建築の様に石垣が築かれています。

馬籠宿の桝形は狭い山の尾根の地形を巧みに利用して作られています。

桝形のある車屋坂の名前は一説には水車があったので車屋坂と呼ばれた、と言われています。

明治13年に明治天皇の行幸に随行した岩倉具視の人力車が,この坂で止まりきれずに家に突っ込んだ,

というエピソードがあります。

1つめの桝形の角に阿弥陀堂があり、天台宗京都大原三千院ゆかりの阿弥陀堂と言われています。

2つめの桝形の角に馬籠宿のシンボル「大きな水車小屋」があります。

桝形の脇には江戸時代の夜間の街灯であった「常夜灯」があります。

現在、水車小屋内には既存の水車を利用し、平成22年3月に総務省の「緑の分権改革」推進事業を受け

「小水力発電設備」が設置されています。

発電量は0.9W。発電された電気は、水車小屋のライトアッフ゜、水車小屋 の室内照明、常夜灯、

テ゛ィスフ゜レイの電力に使用されています。

馬籠宿下いる入り口から水車小屋までの坂道は「江戸時代に通された階段の道」と「明治時代に改修

された道」が並んで通っています。

|

藤村記念館(馬籠館・馬籠宿の紹介・参照)

文豪 島崎藤村の生家で、馬籠宿本陣跡でもある、藤村記念館。

昭和27年に藤村の長男雄氏より多数の資料の寄贈を受け、文学館となりました。

昭和30年に「島崎藤村宅(馬籠宿本陣)跡」として県指定史跡に指定。

江戸期の建築物「隠居所」と共に「屋敷礎石」「石垣」等かつての建物群の所在を示す遺構が有ります。

館内には処女詩集「若菜集」をはじめ「嵐」「夜明け前」そして絶筆の「東方の門」までの全ての直筆原稿、

資料、遺愛品、明治大正詩書稀覯本コレクション等約6000点を所蔵展示しています。

記念館は東宮御所、迎賓館、帝国劇場、慶応大学、東京国立近代美術館、ホテルオークラの設計で知られる、

文化勲章受賞建築家、博物館明治村初代館長でもあった、故:谷口吉郎博士の設計。

寺院回廊建築様式を取り入れた造りになっている。 |

馬籠脇本陣資料館

本陣跡の島崎藤村記念館より少し坂を上がった場所にあります。

屋号を「八幡屋」と称していました。

館内に江戸時代の大名が利用した「上の間」を忠実に再現した部屋があります。

蜂谷古文書と言われる「蜂谷源十郎覚書」等も展示されており。島崎藤村が「夜明け前」を執筆する際に

資料として利用しています。

また亀甲形の石を積み上げた江戸時代宝暦3年(1753年)の改築の際に組まれた坪庭の「玄武石垣」が裏庭

に現存しており、当時の緻密な土木技術を知ることができます。

玄武石垣の名前は方角が北を向いている、積み石が六角形の亀甲型をしている事から名づけられたと言われ

ています。

「米俵一つ石一つ」と言われた当時に高価で非常に手の込んだ石垣を作らせた事が伺えます。

{本陣、脇本陣について}

本陣は天皇勅使、公家、大名、公用幕府役人を対象にした最高位の宿泊施設。

脇本陣は前記の高位対象者以外にも一般旅行者も宿泊を許されていました。

本陣脇本陣は特権として「門、玄関、書院」を設ける事ができました。

通常は高位の方達の宿泊が1つの宿場内で重ならないように事前に日程調整が行われていましたが重なる

日程となった場合、より高位の一行が本陣で宿泊する決め事があり、天皇勅使が最高位とされていました。

高位の一行が3つ重なった場合は宿内の寺院が次位の本陣の代用とされる了承があったそうです。 |

馬籠宿高札場(御札場)

馬籠宿上入り口、陣馬展望台登り入り口付近。

江戸時代の代表的な高札の正徳元年(1711)の5枚の高札(忠孝、切支丹、火付、駄賃、毒薬)が当時の

木曽代官からの布達そのままに復元されています。

高札:当時の法令を往来等に掲示し民衆に広く周知させる方法 |

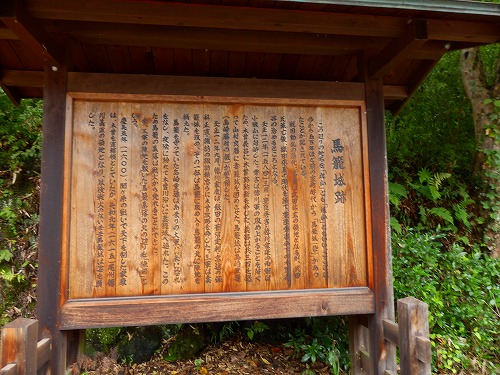

馬籠陣馬上展望広場と馬籠城

馬籠宿上入り口より数百メートル程妻籠宿方面へ坂を上がります。広大な恵那山を一望の元に眺められる、

広く開けたビューポイントです。 晴れた日には中津川市、恵那市の遠望や夜景も望めます。

「陣馬上展望広場」は戦国時代の天正12年(1584年)の「小牧、長久手の戦い」で徳川家康方の連合軍が

馬籠城攻めの為に陣を張った史跡。

{馬籠城}

当時の城主は木曽氏家臣島崎重通。 重通は戦火を交える事無く妻籠城へ逃れた。

馬籠城は馬籠宿下入り口より徒歩5分程。現在は城の遺構は無く、案内版のみ。

島崎重通は文人島崎藤村の祖先とされています。

江戸時代に入ると、中山道を通す際に徳川幕府は島崎氏一族に馬籠宿の開発に従事させ、その後本陣を

預けた、と史書にあります。 |

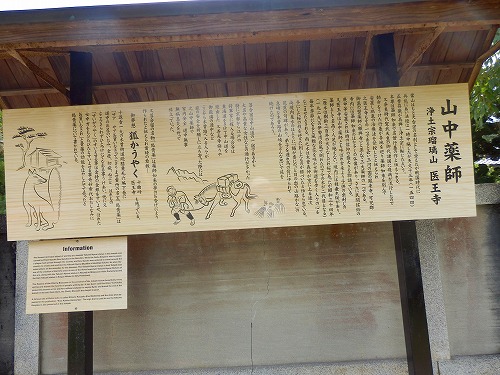

永昌寺

永昌寺は島崎藤村の小説「夜明け前」に万福寺として描かれており、藤村や親族の墓所もあります。

青面庚申塔、木造阿弥陀如来像、木造阿弥陀如来像、木造阿弥陀如来像、紙本墨書大般若経 等の

中津川市指定文化財があります。 臨済宗派の禅寺。座禅体験可能。 |

ホーム

ホーム